用于肠系膜淋巴液持续引流的系统、方法及应用

本发明属于生物,涉及用于肠系膜淋巴液持续引流的系统、方法及应用,具体涉及通过颈静脉辅助回流实现大鼠肠系膜淋巴液持续引流的系统、方法及应用。

背景技术:

1、肠淋巴系统参与机体免疫细胞运输、体液平衡、内环境稳态、肠道饱腹感信号的传递和膳食脂质的运输,肠系膜淋巴液被广泛用于评估脂溶类药物和其他亲脂分子在肠道中的转运及代谢研究。

2、脂溶性药物的口服吸收一直是制剂研发领域的难题,药物经口服给药后会经过肝脏首过效应从而进入全身血液循环,这就导致其生物利用度进一步降低。不同于传统肝门静脉的吸收模式,肠系膜淋巴吸收被认为是油脂和脂溶性药物的重要吸收途径。因为脂类产物经肠系膜淋巴管、胸导管,最终汇入前腔静脉,从而避免了肝脏首过代谢,对肠系膜淋巴液的分析,可以评估纳米颗粒、脂质体和纳米乳剂作为给药载体在提升药物生物利用度方面的作用。研究发现,脂溶性药物能否特异性地分布到肠淋巴液中与乳糜微粒有关,药物在乳糜微粒中的分布越大,则药物经肠系膜淋巴吸收的比例越高,两者呈明显的线性相关,因此将药物溶于油佐剂后给药,则药物能通过增加其在乳糜微粒中的分布比例,从而提高肠系膜淋巴系统的转运能力。普罗布考作为脂溶性药物,是目前可用于临床的最强的人工合成抗氧化剂之一,它具有降血脂、抗动脉粥样硬化、治疗糖尿病等疾病的广阔应用前景,体外研究表明普罗布考在乳糜微粒的分布最高可达38%的比例。

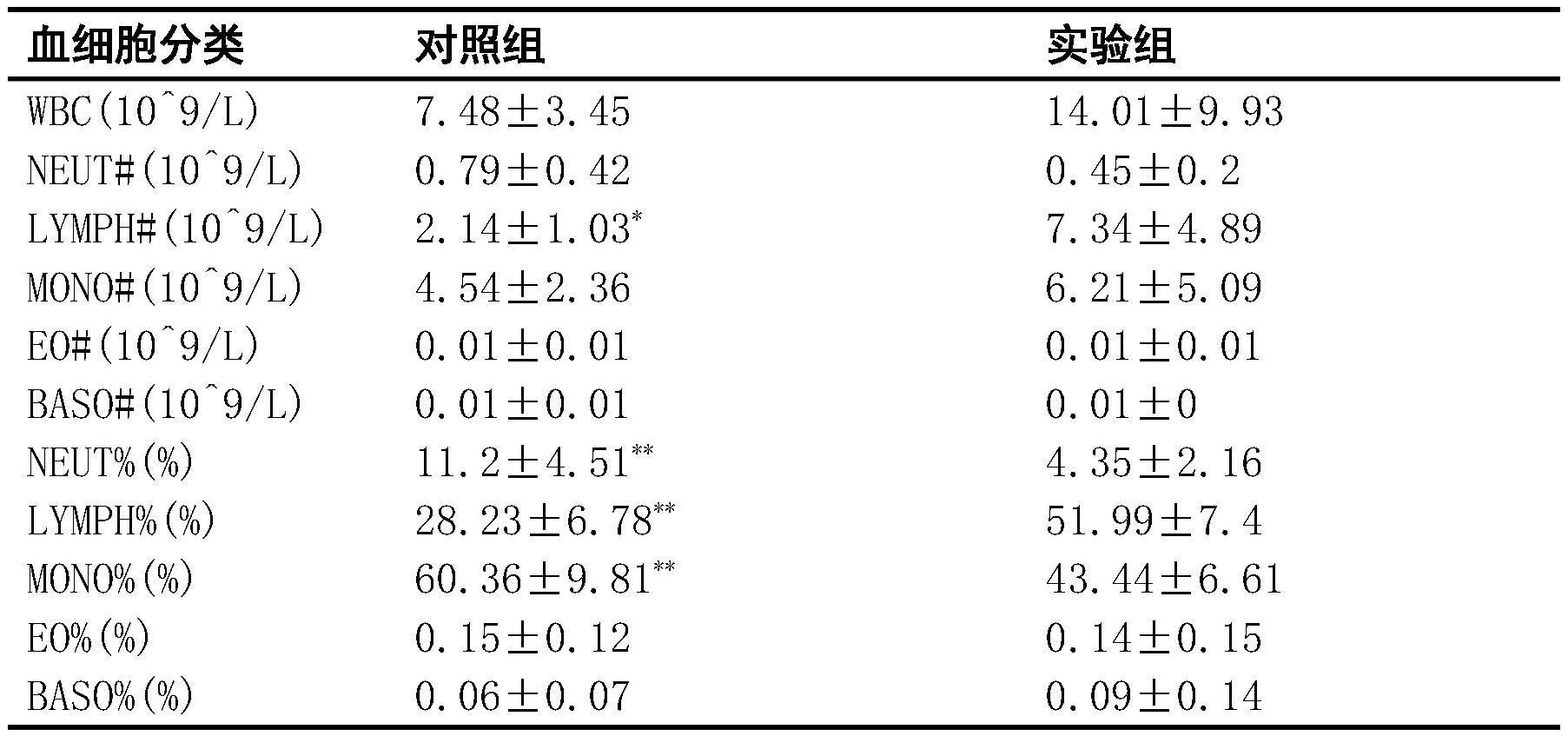

3、大鼠淋巴管插管模型是目前研究药物淋巴吸收应用最广泛的体内模型,但该模型动物常处于麻醉或受限制的状态,无法模拟其正常生理状态下淋巴转运效果,且手术难度高、成功率低。自bollman(1948)首次建立了大鼠肠系膜淋巴液引流技术以来,越来越多的研究者利用该技术开展各种相关研究。在引流肠系膜淋巴液时,动物长时间处于麻醉或被限制的状态,这会导致肠淋巴液流量和淋巴转运能力下降;此外,部分实验还通过对动物进行胃或十二指肠插管手术以便补充营养物质,这对动物增加额外损伤。现有技术选择在动物术后处于麻醉或束缚状态下收集淋巴液(图1d),这虽然缩短了实验时间,且保证了样本收集的成功率,但会带来很多问题,例如:a)动物在麻醉状态下胃排空减少、小肠毛细血管通透性改变、淋巴液流量降低、蛋白质和淋巴细胞等的淋巴转运能力下降,这一点通过本发明对照组和实验组的淋巴液流量差异也可以得到证实;b)只能间断性地收集淋巴液,不能准确地计算出经淋巴转运药物的总量,使模型的应用受到了限制;c)为了方便给药,现有技术还需要额外对大鼠进行十二指肠插管,通过导管持续输注脂质与药物来评价其经淋巴转移的能力,然而胃内分泌物以及神经传导在整个消化过程中发挥关键作用,因此,在这种异常生理状态下获取的数据极有可能存在偏差;d)由于动物饮食饮水受到限制,需要通过皮下注射或胃肠插管输注营养液来维持动物体液平衡和体能。因此,现有方法制约了肠系膜淋巴的深入研究。

技术实现思路

1、本发明采用辅助回流系统,建立了大鼠肠系膜淋巴管-颈静脉辅助回流方法,可以实现大鼠在清醒自由状态下,实时并长期收集淋巴液。本发明方法能够避免手术应激、全身麻醉或动物受限对肠系膜淋巴液的形成和组成成分的影响,为肠系膜淋巴系统功能的深入研究提供一种创新的肠淋巴液采集的技术手段。

2、本发明的目的之一是提供一种用于肠系膜淋巴液持续引流的系统,所述系统包括:

3、1)肠系膜淋巴管导管:用于插入肠系膜淋巴管,导出肠系膜淋巴液;

4、2)颈静脉导管:用于插入颈静脉;

5、3)收集器,用于收集淋巴液;

6、4)二通道清醒活动装置,包括用于收集淋巴液的第一通路,以及用于注入等渗离子溶液或用于抽取血液的第二通路;

7、所述第一通路的一端通过快速连接按钮vab与肠系膜淋巴管导管相通,另一端伸入收集器,且所述另一端与肠系膜淋巴管导管的入口端等高;

8、所述第二通路的一端通过快速连接按钮vab与颈静脉导管相通,另一端为注入等渗离子溶液或用于抽取血液的端口。

9、本发明的另一目的是提供如上所述的系统在用于肠系膜淋巴液持续引流中的应用。

10、相对于现有技术,本发明的有益效果在于:

11、(1)在插入肠系膜淋巴管导管和颈静脉导管后,利用vab回路连接器建立一条新的淋巴循环通路(肠系膜淋巴管-左颈浅静脉管),一方面可以在无需进行淋巴液采集或血液采集的情况下,使得动物可以自由活动,且健康状况不受影响;另一方面,通过将所述vab与二通道清醒活动装置连通,可以在动物愈后健康的状态下(自由活动、不限制饮食饮水)开展实验,避免麻醉、创伤、感染等因素对实验造成的干扰,例如实现对药物经淋巴转运更精确和长时间的测量。

12、(2)在解剖位置上,现有技术选择在右肾动脉并行的淋巴管处插管,但该处是肠系膜淋巴管和辅助淋巴管的汇集处,因此该处收集的淋巴液无法准确评估脂质类药物经肠道淋巴转运的真实情况;也有部分报道选择切断这一辅助淋巴管的通路,而这更加增加了手术的难度和风险;

13、本发明选择与肠系膜动脉并行的淋巴管,手术难度较低且可以精准收集肠系膜淋巴液。

14、(3)肠系膜淋巴管壁仅由多层上皮细胞组成,极容易撕裂;同时在钝性分离组织时周边淋巴组织易破坏,从而导致淋巴回流受阻。避免肠系膜淋巴管壁撕裂和周边淋巴组织破坏,能够显著提高模型成功率。

15、现有技术将导管的头端进行斜切形成尖锐的角度,这样虽然便于插管,但是极其容易划伤血管内壁或刺破血管,并且在抽取液体时,由于导管尖端产生负压使血管内壁极易贴合尖端斜面,导致导管不通畅。本发明的导管尖端设置为圆弧状,能够有效避免划破血管或不通畅的问题。

16、本发明通过合适的显微手术器械和导管,精准地分离出淋巴管,采用手术剪刀在淋巴管上形成切口,即使使用头端为圆弧状的导管,也能方便地插管,同时圆弧状头端可以减少血管和淋巴管周围肌肉、结缔和脂肪组织的破坏。

17、(4)对于腹腔内导管的处理方式下,部分现有技术选择预留部分导管在腹腔内,防止导管拉扯而脱离淋巴管,但这很容易引发大鼠在肠道蠕动时产生肠道梗阻,甚至会导致动物死亡。也有现有技术选择将淋巴管从下腔静脉背侧直接穿出体外,这种方式的处理难度极高,且对动物的损伤也较大。此外,现有技术采用医用胶水固定插入的导管,这样操作一方面会导致导管的牢固程度无法确定,另一方面生物胶水会严重破坏结缔组织或脂肪组织,甚至会影响局部微循环。

18、本发明将导管呈c型走位固定于腹腔内壁,避免与肠道发生缠绕,且将导管缝合于肠系膜淋巴管中,无需生物胶水即可较好地固定,这样的处理方式能维持动物高的存活率。

19、(5)由于淋巴液和淋巴管呈无色透明状,本发明在术前使大鼠口服玉米油,以生成乳白色的乳糜微粒,可以更为准确地定位肠系膜淋巴管(这主要是因为脂质降解形成的长链脂肪酸(14c~24c)及其他脂类产物共同组装成为乳白色牛奶状的乳糜微粒(cm))。

20、(6)动物的胃肠道蠕动有节律性变化,而且动物在麻醉状态下胃肠蠕动能力减弱,如果手术过程中导致脏器移位(异位),则极易引发死亡。因此,本发明在进行腹腔手术时,会复原腹腔脏器的位置。

21、(7)本发明将导管材质选用医用级的,这样不会产生明显的组织排异。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!