一种自动控制输出量的呼吸机及其工作方法与流程

1.本技术涉及医疗设备的领域,尤其是涉及一种自动控制输出量的呼吸机及其工作方法。

背景技术:

2.cn202110035955.0公开了一种自动调整并稳定呼吸机氧气流量的调整装置,其技术方案为:包括主箱体,其特征在于:所述主箱体内设有与呼吸机内的氧气输送管连通的气流腔,所述气流腔外侧连通设有两个以所述气流腔为中心上下对称设置的调压滑块腔,所述调压滑块腔外侧设有调压带轮腔,所述调压带轮腔之间设有位于所述气流腔后上侧的调压锥齿轮腔,所述调压锥齿轮腔右侧设有位于所述气流腔上侧的往复蜗杆腔,所述往复蜗杆腔与所述气流腔之间设有位于上侧所述调压滑块腔右侧的调压主锥齿轮,所述调压主锥齿轮右侧连通设有位于所述气流腔上侧的调压推块腔,所述调压推块腔右侧连通设有位于所述气流腔上侧的往复推杆,所述往复推杆右侧连通设有位于所述气流腔上侧的调压离心腔,所述调压离心腔右侧设有变速摩擦轮腔,所述变速摩擦轮腔上侧连通设有位于所述 调压离心腔右上侧的变速锥形轮腔,所述变速锥形轮腔右侧设有位于所述变速摩擦轮腔右上侧的电机直齿轮腔,所述电机直齿轮腔右侧设有电机,所述气流腔上端壁内固定连接有位于所述调压离心腔右侧的的叶轮传动块,所述叶轮传动块内设有向上延伸至所述主箱体内且位于所述变速摩擦轮腔与所述调压离心腔之间的叶轮带轮腔,所述电机左侧末端固定连接有向左延伸至所述电机直齿轮腔内的电机轴,所述电机轴外缘面固定连接有位于所述电机直齿轮腔内的电机直齿轮。

3.该自动调整并稳定呼吸机氧气流量的调整装置具有以下优点:通过吸气叶轮引导呼吸机内的氧气输送管内的氧气进入气流腔内并进行加速带动气流感应扇轮的转动,从而达到利用推动反馈滑块与调压限位块的啮合状态,完成稳定气流腔内氧气输送速度的目的,而需改变输出氧气速度时,通过转动调压旋钮调节调压反馈推块与电磁铁触发器之间与调压滑块之间的距离,达到控制变速摩擦轮的加速的同时间接控制气流腔内流速的同时控制输出气压,完成增大氧气输出量的同时确保输出气压目的。

4.但是,该自动调整并稳定呼吸机氧气流量的调整装置也具有以下缺点:人的呼吸节奏和呼吸的潮气量不一定,且易收到外界环境影响发生变化,无法根据人呼吸节奏和呼吸潮气量实时调整。

5.因此,需要一种根据呼吸潮气量和呼吸节奏实时调整输出量的呼吸机。

技术实现要素:

6.为了解决无法根据人呼吸节奏和呼吸潮气量实时调整的问题,本技术提供一种自动控制输出量的呼吸机及其工作方法。

7.本技术提供一种自动控制输出量的呼吸机,包括面罩、呼吸监测装置、供气装置、空气压缩机、氧气罐、控制器:

所述呼吸监测装置与面罩连通,用于监测呼吸节奏以及收集呼吸的潮气量数据,并将监测数据发送至控制器;所述供气装置与面罩连通,用于输出气体;所述空气压缩机和氧气罐分别与供气装置连接;所述供气装置末端与面罩连接处设置有流量传感器,用于监测气体输出量并将监测数据发送至控制器;所述面罩前端与供气装置连接处设置有供气电磁阀,用于接收控制器控制信号开启和关闭供气通道。

8.通过采用上述技术方案,利用呼吸监测装置可实时监测使用者状态并调整呼吸机输出节奏及输出量。

9.进一步的,所述面罩包括:吸气管,设置在所述面罩侧部,与面罩连通;第一单向阀,设置在所述吸气管和面罩连接处,位于吸气管和面罩之间;呼气管,设置在所述面罩下部,与面罩连通;第二单向阀,设置在所述呼气管和面罩连接处,位于呼气管和面罩之间;所述第一单向阀方向为左开右闭;所述第二单向阀方向为上开下闭。

10.通过采用上述技术方案,可确保使用者从呼吸机内吸入气体,并向外接呼出,防止呼吸通道方向错乱。

11.进一步的,所述呼吸监测装置包括:蓄液腔,设置在所述面罩下部;顶盖,设置在所述蓄液腔上部,与蓄液腔固定连接;连通器,设置在所述顶盖上部内侧,与顶盖内壁固定连接;第一连通管,一端与所述面罩的呼气管连通,一端与所述顶盖内的连通器连接;所述连通器呈十字形,下部设置有第一气口,两侧对称设置有第二气口,上部设置有第三气口,所述第一气口与所述第一连通管连接。

12.还包括:第二连通管,竖直设置在所述蓄液腔一侧,与所述蓄液腔下部连通,所述第二连通管内壁设置有螺纹;电机,设置在第二连通管上方,与控制器电性连接,所述电机与第二连通管上部固定连接;滑杆,设置在所述第二连通管内,上端与所述电机的电机轴通过联轴器驱动连接;第一安装板,套接在所述滑杆上,并与滑杆驱动连接,所述第一安装板侧部与第二连通管内壁螺纹配合,表面设置有若干小孔;第一液位传感器,设置在所述第一安装板上,与第一安装板固定连接,与控制器电性连接;第二安装板,套接在所述滑杆上,并与滑杆驱动连接,位于所述第一安装板上方,所述第二安装板侧部与第二连通管内壁螺纹配合,表面设置有若干小孔;第二液位传感器,设置在所述第二安装板上,与第二安装板固定连接,与控制器电性连接。

13.所述第一安装板下部设置有超声波距离传感器,所述超声波距离传感器与控制器电性连接。

14.通过采用上述技术方案,能通过监测液面变化情况,从而判断使用者呼吸情况,液面升降节奏对应使用者呼吸节奏,液面升降高度对应使用者潮气量,提高了对使用者呼吸情况的反馈能力。

15.进一步的,所述顶盖内设置有泄压装置,所述泄压装置包括:第一泄压孔,设置在所述顶盖下部,与所述连通器上部的第三气口连通;泄压电磁阀,设置在所述第一泄压孔与第三气口连接处,与控制器电性连接,所述泄压电磁阀仅在电机反转或停止运行时打开;第

二泄压孔,设置在所述顶盖上部;泄压腔,竖直设置在所述第一泄压孔和第二泄压孔之间,分别与第一泄压孔和第二泄压孔连通;第一限位挡台,设置在所述第一泄压孔上方,与所述泄压腔内壁固定连接;凹形槽,设置在所述泄压腔中部,位于所述第一限位挡台上方;第二限位挡台,设置在所述第二泄压孔下方,与所述泄压腔内壁固定连接;滑动套,设置在所述泄压腔内,与泄压腔内壁滑动连接,所述滑动套下部封闭上部开口,下部与所述第一限位挡台抵接;通孔,设置在所述滑动套中部,与滑动套上部开口处连通;复位弹簧,设置在所述滑动套和第二限位挡台之间,两端分别与滑动套和第二限位挡台抵接。

16.通过采用上述技术方案,释放呼吸监测装置内呼入的气体,防止持续呼入气体导致呼吸监测装置压强过大无法正常运行的情况,保证了持续运行能力。

17.进一步的,所述顶盖内壁上设置有第三液位传感器,所述第三液位传感器与控制器电性连接;所述第三液位传感器高度低于所述连通器的高度;所述蓄液腔内壁上设置有第四液位传感器,所述第四液位传感器与控制器电性连接,所述第四液位传感器高度高于所述顶盖下端高度。

18.通过采用上述技术方案,对液面高度的上下限作出限定,防止液面过低或过高导致装置无法正常运行的情况。

19.进一步的,所述供气装置包括:过滤器,设置在所述供气装置与所述空气压缩机连接处,与空气压缩机连通;第一进气接头,设置在所述过滤器侧部,并与过滤器连通;第一进气管,设置在所述第一进气接头侧部,并与第一进气接头连通;第一流量调节阀,设置在所述第一进气管上,与第一进气管连通,并与控制器电性连接;第二进气接头,设置在所述氧气罐与所述供气装置连接处,与氧气罐连通;第二进气管,设置在所述第二进气接头侧部,并与第二进气接头连通,第二流量调节阀,设置在所述第二进气管上,与第二进气管连通,并与控制器电性连接;混合腔,左侧端分别与第一流量调节阀和第二流量调节阀连通;出气管,设置在所述混合腔侧部,并与混合腔右侧端连通。

20.通过采用上述技术方案,可确保输入气源质量,即灵活控制和调整空气和氧气输入量。

21.一种自动控制输出量的呼吸机的工作方法,包括以下步骤:步骤s1,供气准备,控制器控制第一流量调节阀和第二流量调节阀打开指定开度从而调整输出气体的空氧混合比例与设定值一致,所述空氧混合比例即为第一流量调节阀和第二流量调节阀的开度比例步骤s2,调整呼气间隔,呼气时,呼出气体从面罩流出,经第二单向阀、呼气管、第一连通管、连通器,进入顶盖与蓄液腔内液面形成的密闭空间内,压强增大,推动顶盖内液面下降、蓄液腔两侧液面上升,电机正转使第一液位传感器和第二液位传感器作上升运动,并发出液面上升信号,此时控制器关闭供气电磁阀停止输出气体;步骤s3,调整吸气间隔,未呼气时,无气体继续进入顶盖与蓄液腔内液面形成的密闭空间,电机未正转,控制器控制泄压电磁阀打开,蓄液腔两侧液体受重力使液面保持平齐,气体从泄压装置流出,此时两侧液面下降,电机反转使第一液位传感器和第二液位传感器作下降运动,控制器开启供气电磁阀继续输出气体,使用者可吸入气体。

22.所述步骤s2中,输出量调整方法为:呼气时,电机正转使第一液位传感器和第二液

位传感器作上升运动,保持第一液位传感器始终在液位以下、第二液位传感器始终在液位以上,超声波距离传感器监测与蓄液腔底面的距离,超声波距离传感器与蓄液腔底面的距离差即为液面变化的高度差,液面移动的高度差结合液体密度、蓄液腔尺寸、顶盖尺寸即可由控制器自动算出呼出气体的容积,该呼出气体容积即为输出气体量,流量传感器监测供气装置输出对应量时控制器控制供气电磁阀关闭停止输出气体。

23.通过采用上述技术方案,利用呼吸监测装置可实时监测使用者状态并调整呼吸机输出节奏及输出量。

24.综上所述,本技术包括以下有益技术效果:1.通过呼出气体对液面的推动使液面产生高度差,可以确定呼气和吸气节奏,从而实时调整呼吸机输出气体间隔与呼吸节奏匹配,提高了对呼吸节奏的实时反馈能力;2.通过呼出气体对液面的推动使液面产生高度差,结合液体密度和容器尺寸等即可计算呼出的潮气量,从而实时调整呼吸机输出气体的气体量,提高了产品的适应能力和对气体输出量的实时反馈能力。

附图说明

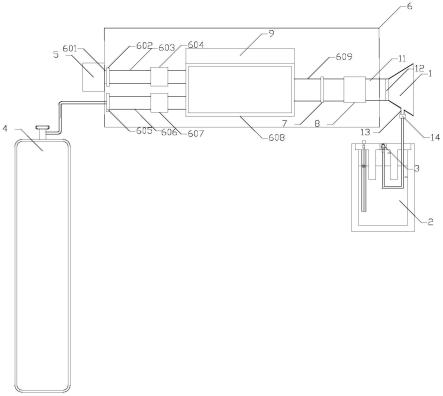

25.图1是本技术实施例的一种自动控制输出量的呼吸机的结构图。

26.图2是本技术实施例的一种自动控制输出量的呼吸机的呼吸监测装置的局部放大图。

27.图3是本技术实施例的一种自动控制输出量的呼吸机的泄压装置的局部放大图。

28.附图标记说明:1、面罩;11、吸气管;12、第一单向阀;13、呼气管;14、第二单向阀;2、呼吸监测装置;201、蓄液腔;202、顶盖;203、连通器;204、第一气口;205、第二气口;206、第三气口;207、第一连通管;208、第二连通管;209、电机;210、滑杆;211、联轴器;212、第一安装板;213、第一液位传感器;214、第二安装板;215、第二液位传感器;216、第三液位传感器;217、第四液位传感器;3、泄压装置;301、第一泄压孔;302、泄压电磁阀;303、第二泄压孔;304、泄压腔;305、第一限位挡台;306、凹形槽;307、第二限位挡台;308、滑动套;309、通孔;310、复位弹簧;4、氧气罐;5、空气压缩机;6、供气装置;601、过滤器;602、第一进气接头;603、第一进气管;604、第一流量调节阀;605、第二进气接头;606、第二进气管;607、第二流量调节阀;608、混合腔;609、出气管;7、流量传感器;8、供气电磁阀;9、控制器。

具体实施方式

29.下面对照附图,通过对实施例的描述,本技术的具体实施方式如所涉及的各构件的形状、构造、各部分之间的相互位置及连接关系、各部分的作用及工作原理、制造工艺及操作使用方法等,作进一步详细的说明,以帮助本领域技术人员对本发明的发明构思、技术

方案有更完整、准确和深入的理解。为方便说明,本技术提及方向以附图所示方向为准。

30.参照图1-图3所示,一种自动控制输出量的呼吸机,包括面罩1、呼吸监测装置2、供气装置6、空气压缩机5、氧气罐4、控制器9:所述呼吸监测装置2与面罩1连通,用于监测呼吸节奏以及收集呼吸的潮气量数据,并将监测数据发送至控制器9;所述供气装置6与面罩1连通,用于输出气体;所述空气压缩机5和氧气罐4分别与供气装置6连接;所述供气装置6末端与面罩1连接处设置有流量传感器7,用于监测气体输出量并将监测数据发送至控制器9;所述面罩1前端与供气装置6连接处设置有供气电磁阀8,用于接收控制器9控制信号开启和关闭供气通道。

31.所述面罩1包括:吸气管11,设置在所述面罩1侧部,与面罩1连通;第一单向阀12,设置在所述吸气管11和面罩1连接处,位于吸气管11和面罩1之间;呼气管13,设置在所述面罩1下部,与面罩1连通;第二单向阀14,设置在所述呼气管13和面罩1连接处,位于呼气管13和面罩1之间;所述第一单向阀12方向为左开右闭;所述第二单向阀14方向为上开下闭。

32.所述呼吸监测装置2包括:蓄液腔201,设置在所述面罩1下部;顶盖202,设置在所述蓄液腔201上部,与蓄液腔201固定连接;连通器203,设置在所述顶盖202上部内侧,与顶盖202内壁固定连接;第一连通管207,一端与所述面罩1的呼气管13连通,一端与所述顶盖202内的连通器203连接;所述连通器203呈十字形,下部设置有第一气口204,两侧对称设置有第二气口205,上部设置有第三气口206,所述第一气口204与所述第一连通管207连接。

33.还包括:第二连通管208,竖直设置在所述蓄液腔201一侧,与所述蓄液腔201下部连通,所述第二连通管208内壁设置有螺纹;电机209,设置在第二连通管208上方并与第二连通管208上部固定连接,与控制器9电性连接;滑杆210,设置在所述第二连通管208内,上端与所述电机209的电机轴通过联轴器211驱动连接;第一安装板212,套接在所述滑杆210上,并与滑杆210驱动连接,所述第一安装板212侧部与第二连通管208内壁螺纹配合,表面设置有若干小孔;第一液位传感器213,设置在所述第一安装板212上,与第一安装板212固定连接,与控制器9电性连接;第二安装板214,套接在所述滑杆210上,并与滑杆210驱动连接,位于所述第一安装板212上方,所述第二安装板214侧部与第二连通管208内壁螺纹配合,表面设置有若干小孔;第二液位传感器215,设置在所述第二安装板214上,与第二安装板214固定连接,与控制器9电性连接。

34.所述第一安装板212下部设置有超声波距离传感器,所述超声波距离传感器与控制器9电性连接。

35.所述顶盖202内设置有泄压装置3,所述泄压装置3包括:第一泄压孔301,设置在所述顶盖202下部,与所述连通器203上部的第三气口206连通;泄压电磁阀302,设置在所述第一泄压孔301与第三气口206连接处,与控制器9电性连接,所述泄压电磁阀302仅在电机209反转或停止运行时打开;第二泄压孔303,设置在所述顶盖202上部;泄压腔304,竖直设置在

所述第一泄压孔301和第二泄压孔303之间,分别与第一泄压孔301和第二泄压孔303连通;第一限位挡台305,设置在所述第一泄压孔301上方,与所述泄压腔304内壁固定连接;凹形槽306,设置在所述泄压腔304中部,位于所述第一限位挡台305上方;第二限位挡台307,设置在所述第二泄压孔303下方,与所述泄压腔304内壁固定连接;滑动套308,设置在所述泄压腔304内,与泄压腔304内壁滑动连接,所述滑动套308下部封闭上部开口,下部与所述第一限位挡台305抵接;通孔309,设置在所述滑动套308中部,与滑动套308上部开口处连通;复位弹簧310,设置在所述滑动套308和第二限位挡台307之间,两端分别与滑动套308和第二限位挡台307抵接。

36.所述顶盖202内壁上设置有第三液位传感器216,所述第三液位传感器216与控制器9电性连接;所述第三液位传感器216高度低于所述连通器203的高度;所述蓄液腔201内壁上设置有第四液位传感器217,所述第四液位传感器217与控制器9电性连接,所述第四液位传感器217高度高于所述顶盖202下端高度。

37.所述供气装置6包括:过滤器601,设置在所述供气装置6与所述空气压缩机5连接处,与空气压缩机5连通;第一进气接头602,设置在所述过滤器601侧部,并与过滤器601连通;第一进气管603,设置在所述第一进气接头602侧部,并与第一进气接头602连通;第一流量调节阀604,设置在所述第一进气管603上,与第一进气管603连通,并与控制器9电性连接;第二进气接头605,设置在所述氧气罐4与所述供气装置6连接处,与氧气罐4连通;第二进气管606,设置在所述第二进气接头605侧部,并与第二进气接头605连通,第二流量调节阀607,设置在所述第二进气管606上,与第二进气管606连通,并与控制器9电性连接;混合腔608,左侧端分别与第一流量调节阀604和第二流量调节阀607连通;出气管609,设置在所述混合腔侧部,并与混合腔右侧端连通。

38.一种自动控制输出量的呼吸机的工作方法,包括以下步骤:步骤s1,供气准备,控制器9控制第一流量调节阀604和第二流量调节阀607打开指定开度从而调整输出气体的空氧混合比例与设定值一致,所述空氧混合比例即为第一流量调节阀604和第二流量调节阀607的开度比例步骤s2,调整呼气间隔,呼气时,呼出气体从面罩1流出,经第二单向阀14、呼气管13、第一连通管207、连通器203,进入顶盖202与蓄液腔201内液面形成的密闭空间内,压强增大,推动顶盖202内液面下降、蓄液腔201两侧液面上升,电机209正转使第一液位传感器213和第二液位传感器215作上升运动,并发出液面上升信号,此时控制器9关闭供气电磁阀8停止输出气体;步骤s3,调整吸气间隔,未呼气时,无气体继续进入顶盖202与蓄液腔201内液面形成的密闭空间,电机209未正转,控制器9控制泄压电磁阀302打开,蓄液腔201两侧液体受重力使液面保持平齐,气体从泄压装置3流出,此时两侧液面下降,电机209反转使第一液位传感器213和第二液位传感器215作下降运动,控制器9开启供气电磁阀8继续输出气体,使用者可吸入气体。

39.所述步骤s2中,输出量调整方法为:呼气时,电机209正转使第一液位传感器213和第二液位传感器215作上升运动,保持第一液位传感器213始终在液位以下、第二液位传感器215始终在液位以上,超声波距离传感器监测与蓄液腔201底面的距离,超声波距离传感

器与蓄液腔201底面的距离差即为液面变化的高度差,液面移动的高度差结合液体密度、蓄液腔201尺寸、顶盖202尺寸即可由控制器9自动算出呼出气体的容积,该呼出气体容积即为输出气体量,流量传感器7监测供气装置6输出对应量时控制器9控制供气电磁阀8关闭停止输出气体。

40.本技术实施例,一种自动控制输出量的呼吸机及其工作方法的工作原理为:通过呼出气体对液面的推动使液面产生高度差,既可以通过液面变化趋势确定呼气和吸气节奏,也可以结合液体密度和容器尺寸等即可计算呼出的潮气量,从而实时调整呼吸机输出气体的气体量,提高了产品的适应能力和实时反馈能力。

41.以上示意性地对本发明及其实施方式进行了描述,该描述没有限制性,附图所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限与此。所以,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不创造性地设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1