一种辅助站立训练机器人

1.本发明属于医疗器械技术领域,具体涉及一种辅助站立训练机器人。

背景技术:

2.目前我国人口老龄化程度进一步加剧,老年人的身体机能衰退显著,心脑血管类疾病和神经系统疾病患者数量众多,其中脑卒中患者尤为突出,这类疾病造成了很多人的肢体有偏瘫、甚至截瘫现象,其站立行走能力也随之减弱。此外,部分由于运动损伤、交通事故等后天因素影响导致运动能力受到损伤的患者也在日益增长,针对上述患者面临的情况,手术治疗后的针对性康复训练尤其重要。通过康复训练可以重新建立下肢和脑部损伤中枢神经之间的联系,以建立肌肉和神经的记忆促使脑部损伤部位得以康复,从而实现对下肢的有效控制,辅助改善患者运动控制能力,也促进了各个关节肌肉之间的协调运动,最后恢复自身的站立行走功能。

3.随着我们国家国力提高、科技进步以及生活品质要求的提升,一类不同的机器人——康复机器人步入眼帘,此类康复机器人的出现不仅弥补了传统康复治疗方式的不足和盲点,也为患者的生活起居带来了便利,而相关的辅助起立机器人是近年兴起的一种康复机器人,是完成其他康复运动的基础,它通过提供被动或主动的辅助力来帮助老年人或下肢残障人群进行起立动作。坐站转换的过程是人们每天都要反复的运动之一,还是行走、舒展身体以及抓取物体等复杂运动的必要基础,如何科学有效地为患者提供辅助力是辅助起立机器人研究过程中需要解决的重要问题。目前患者的康复治疗往往依靠家人和专业理疗师来辅助完成,但是人工辅助康复训练有局限性,既无法保证每次站立都沿相同合理的轨迹完成,又无法保证足够合适的训练强度。现国内外市面上出现了一些专业的辅助起立装置尝试解决上述问题,但它们普遍存在辅助站立的轨迹与人体自然站立的轨迹不符、装置自动化程度相对较低、结构单一导致适应性较差、不能根据起立过程的不同阶段调整辅助力的大小、不易穿戴以及不易操作等不足之处。针对这些问题,本文设计了一种辅助站立训练机器人。

技术实现要素:

4.本发明的目的是克服现有技术中存在的辅助站立的轨迹与人体自然站立的轨迹不符、装置自动化程度相对较低、适应性差、不能根据起立过程的不同阶段调整辅助力的大小、不易穿戴以及不易操作等缺陷,提供一种自动化程度高、能够根据起立过程的不同阶段调整辅助力的大小、易穿戴、易操作以及安全性高的辅助站立训练机器人。

5.本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

6.一种辅助站立训练机器人,其特征在于:包括升降组件、安装在所述升降组件上的3-rps并联机构以及固定在所述3-rps并联机构顶端的床椅组件;所述3-rps并联机构包括:固定在所述升降组件上的静平台、与所述静平台相对设置的动平台以及三个呈圆周阵列均布的电动推杆;所述电动推杆的固定端通过旋转副与所述静平台转动连接,伸缩端通过球

副与所述动平台转动连接。

7.进一步地,所述床椅组件包括:固定在所述动平台上的椅面框架、通过第一调角器组件与所述椅面框架的前端转动连接的腿板框架以及通过第二调角器组件与所述椅面框架的后端转动连接的靠背框架。

8.进一步地,所述第一调角器组件包括:对称安装在所述椅面框架前端左右两侧的第一核心件、第一联动杆以及用来驱动第一联动杆旋转的第一电机;所述第一核心件对称套设在所述第一联动杆的两端。

9.进一步地,所述第二调角器组件包括:对称安装在所述椅面框架后端左右两侧的第二核心件、第二联动杆以及用来驱动第二联动杆旋转的第二电机;所述第二核心件对称套设在所述第二联动杆的两端。

10.进一步地,所述第一核心件的上支板与所述腿板框架固定连接,下支板与所述椅面框架的前端固定连接;所述第二核心件的上支板与所述靠背框架固定连接,下支板与所述椅面框架的后端固定连接。

11.进一步地,所述升降组件包括:升降内柱以及套设在所述升降内柱外且沿其上下移动的升降外柱。

12.进一步地,所述静平台通过z型连接板固定在所述升降外柱的顶端。

13.更进一步地,所述静平台上呈圆周阵列均布有三个底座,所述底座上同轴转动连接有l型安装板,所述电动推杆的固定端固定在所述l型安装板的侧板上。

14.本发明的一种辅助站立训练机器人的有益效果是:

15.1、本发明采用3-rps并联机构,设置静平台和动平台,利用三个电动推杆完成角度的调节和控制,在患者起立过程中通过3-rps并联机构实时进行力的自由调节,能够根据起立过程的不同阶段调整辅助力的大小,实现自动化站立,能够有效提高安全性。

16.2、本发明通过第一调角器组件和第二调角器组件分别调整腿板框架和靠背框架的角度,将患者由坐姿调整为躺姿,通过第一调机器组件和第二调角器组件的自锁功能,将床椅组件固定为躺姿状态,再通过3-rps并联机构调节床椅组件角度,将患者由躺姿调整为站姿,从而实现辅助患者进行站立康复训练,穿戴方便,自动化程度高,简单易操作。

附图说明

17.下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

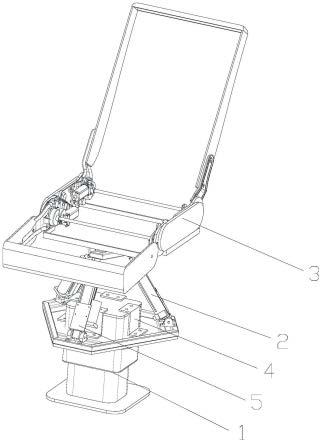

18.图1是本发明实施例的整体结构图;

19.图2是本发明实施例的3-rps并联机构结构图;

20.图3是本发明实施例的床椅组件结构图;

21.图4是本发明实施例的床椅组件另一视角结构图;

22.图5是本发明实施例的第一调角器组件和第二调角器组件部分结构图;

23.图6是本发明实施例的升降组件结构图;

24.图7是本发明实施例的3-rps并联机构坐标系原理图。

25.图中:1、升降组件,11、升降内柱,12、升降外柱,2、3-rps并联机构,20、静平台、21、动平台,22、电动推杆,3、床椅组件,30、椅面框架,31、第一调角器组件,311、第一核心件,312、第一联动杆,313、第一电机,314、第一上支板,315、第一下支板,32、腿板框架,33、第二

调角器组件,331、第二核心件,332、第二联动杆,333、第二电机,334、第二上支板,335、第二下支板,34、靠背框架,4、z型连接板,5、底座,51、凸形台,52、l型安装板。

具体实施方式

26.现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。

27.如图1-图7所示的本发明的一种辅助站立训练机器人的具体实施例,包括升降组件1、安装在升降组件1上的3-rps并联机构2以及固定在3-rps并联机构2顶端的床椅组件3;3-rps并联机构2包括:固定在升降组件1上的静平台20、与静平台20相对设置的动平台21以及三个呈圆周阵列均布的电动推杆22;电动推杆22的固定端通过旋转副与静平台20转动连接,伸缩端通过球副与动平台21转动连接。本发明采用3-rps并联机构2,设置静平台20和动平台21,利用三个电动推杆22完成床椅组件3角度的调节和控制,在患者起立过程中通过3-rps并联机构2实时进行力的自由调节,能够根据起立过程的不同阶段调整辅助力的大小,实现自动化站立,能够有效提高安全性,该装置以完成坐站转换为核心内容,结合翻转床结构,实现坐到站的过程,其主要利用床椅组件3的角度变化和调节来实现患者重心的提高,从而达到站起的过程,且过程更加舒适。

28.参见图2,采用3-rps并联机构2,能够使椅面框架30完成向前翻转接近90度以及向后翻转45度,3-rps并联机构2是通过三个独立运动链并联连接的动平台21与静平台20相结合的机构,其中运动链共同作用于动平台21,可以完成动平台21三个自由度的运动,因为3-rps并联机构2是由三个运动链组成的机构,所以其相对于串联机构而言,有结构稳定和刚度大的特点,且3-rps并联机构2运动速度及动态性能比较好。3-rps并联机构2中的运动链采用球副、转动副和移动副,其中移动副的功能主要靠电动推杆22伸缩杆的伸缩来调节整个动平台21的位姿,其上下端都采用铰接。采取伸缩式三自由度并联运动平台21,具有结构简单、承载负重力大以及成本低的特点,电动推杆22采用伺服电动推杆22。3-rps并联机构2特点为用电动推杆22连接动平台21和静平台20,动平台21和静平台20支点在平衡位置进行等距离布置,电动推杆22关节结构采取一端为球铰,一端旋转副以及中间移动副,三个电动推杆22行程调整配合电动推杆22的角度调整可以实现旋转副,以达到旋转的作用。动平台21设置成等边三角形形状,在能够满足椅面负载力的基础上设计的越小,越容易满足动平台21角度的调节,静平台20也设计成等边三角形形状,但是为了能够满足支撑的稳定效果,静平台20的面积设计的较大。3-rps并联机构2的侧倾功能主要是为了实现辅助站立训练机器人在躺卧状态时,患者身体结构的调整以达到更舒适状态起立的目的。

29.如图7所示,在起始位置时,静平台20为等边三角形,其外接圆的半径为r;而动平台21的形状也为等边三角形,其外接圆的半径为r。三个连杆bipi(i=1,2,3)分别为连接球副和圆柱副之间的3个分支。而固定的坐标系o-xyz原点是3-rps并联机构2起始位置时静平台20中心,其z轴方向与静平台20平面垂直,x轴则通过第一分支圆柱副的起始位置。上方坐标系c-xyz的原点也固定在动平台21中心,z轴与动平台21平面垂直,而x轴通过第一分支上的球铰点b1,从3-rps并联机构2三个电动推杆22的分布形式来看,单轴侧由一个电动推杆22支撑,双轴侧是两个电动推杆22,三个电动推杆22同时上升下降可以实现动平台21的z轴运动,三个电动推杆22伸缩杆的行程调整配合电动推杆22的角度调整可以实现旋转副,以

达到旋转的作用,其中双轴侧旋转角度要求高,以满足患者最后站立的辅助支撑力;选用250mm行程的电动推杆22,即基础长度100mm+行程250mm=350mm,为最长总长度,由于电动推杆22顶部需要完成多自由度的旋转运动,故此处选用球铰的连接方式。

30.参见图3-图4,床椅组件3包括:固定在动平台21上的椅面框架30、通过第一调角器组件31与椅面框架30的前端转动连接的腿板框架32以及通过第二调角器组件33与椅面框架30的后端转动连接的靠背框架34。为了能够避免在训练过程中腿板框架32与3-rps并联机构2干涉且能够适应不同身高的患者,腿板框架32的长度为200mm;为了避免影响患者的中心变化轨迹,为了避免患者的腰部无法接触椅背以及为了避免影响患者的体验,椅面框架30的长度为400mm;为了能够适应不同体型的患者,椅面框架30的宽度为450mm;为了防止身高较高的患者无法完全靠在靠背框架34上导致患者躯体无法稳定,靠背框架34的长度为800mm;为了进一步提高安全性,在椅面框架30上安装有扶手,人体重心位置以及其扶手高度为290mm;当辅助起立装置在转换成床板模式时的床面高度距离地面的高度需要维持在480mm到630mm之间。椅面框架30、靠背框架34以及腿板框架32上均设置有外壳和海绵软包,能够有效提升床椅组件3的舒适度。

31.如图3-图5所示,第一调角器组件31包括:对称安装在椅面框架30前端左右两侧的第一核心件311、第一联动杆312以及用来驱动第一联动杆312旋转的第一电机313;第一核心件311对称套设在第一联动杆312的两端;第一核心件311的上支板与腿板框架32固定连接,下支板与椅面框架30的前端固定连接;第一联动杆312采用七星轴,通过第一电机313驱动第一联动杆312转动以带动第一核心件311内部的行星齿轮完成回转运动,从而实现腿板框架32角度的调节。第一核心件311的下支板外侧和第二核心件331的下支板外侧通过侧板连接,第一电机313和第二电机333位于椅面框架30的同一侧。本发明通过第一调角器组件31和第二调角器组件33分别调整腿板框架32和靠背框架34的角度,将患者由坐姿调整为躺姿,通过第一调机器组件和第二调角器组件33的自锁功能,将床椅组件3固定为躺姿状态,再通过3-rps并联机构2调节床椅组件3角度,将患者由躺姿调整为站姿,从而实现带动患者进行站立康复训练,穿戴方便,自动化程度高。第一调角器组件31和第二调角器组件33采用电动汽车座椅中最为常用的电动调角机构,简单易操作。

32.参见图3-图5,第二调角器组件33包括:对称安装在椅面框架30后端左右两侧的第二核心件331、第二联动杆332以及用来驱动第二联动杆332旋转的第二电机333;第二核心件331对称套设在第二联动杆332的两端;第二核心件331的上支板与靠背框架34固定连接,下支板与椅面框架30的后端固定连接。而起立装置由于模仿婴儿坐站转换的姿态,需要先将床椅组件3由90度坐的姿态调整至平躺的姿态,并且可以根据患者舒适程度自行调节角度。第一调角器组件31和第二调角器组件33所需要的驱动为连续性驱动,并且具有自锁的功能,故第一调角器组件31和第二调角器组件33采用电动汽车座椅中最为常用的电动调角机构。由于站立训练机器人采取电动的方式辅助患者完成起立动作,将床椅组件3分成三个部分,小腿、大腿以及靠背部分,床椅组件3的自由切换功能主要依靠靠背框架34、腿板框架32相较于椅面框架30的旋转调整运动。

33.如图6所示,升降组件1包括:升降内柱11以及套设在升降内柱11外且沿其上下移动的升降外柱12。升降组件1起着支撑整体座椅的作用,其中,为了保证训练时,在由座椅模式转换成床板模式的状态时,人的重心不能超出承载范围,升降内柱11的底盘要尽量宽大,

能够起到分散压力以及美观的作用。当实现升降功能时,只需要将升降内柱11固定在地面上,利用电机驱动升降外柱12上下自由移动。

34.参见图1和图6,静平台20通过z型连接板4固定在升降外柱12的顶端,z型连接板4的一端固定在升降外柱12的顶端,另一端固定在静平台20的上表面上。升降外柱12与静平台20之间需要稳定的连接,以满足升降组件1带动整个训练机器人平稳移动的目的。故采用四个z型连接板4以达到稳定连接的效果。

35.如图2所示,因为需要限制电动推杆22只朝一个方向做一定角度的旋转运动,所以静平台20上呈圆周阵列均布有三个用来安装电动推杆22的底座5,底座5包括:两个并排设置的凸形台51以及一直角边与两凸形台51同轴转动连接的l型安装板52;电动推杆22的固定端固定在l型安装板52的另一直角边上。如此布置既限制了每个电动推杆22只能朝一个方向进行旋转运动,且结构稳定,三个电动推杆22的并联平台可以分担所受的承载力。

36.应当理解,以上所描述的具体实施例仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。由本发明的精神所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1