一种防止血液透析导管凝血的构造及其应用方法与流程

1.本发明涉及血液透析的技术领域,具体为一种防止血液透析导管凝血的构造及其应用方法。

背景技术:

2.肾脏病发病率居高不下,约占总人口10%,终末期尿毒症发病率高达0.3~0.5

‰

。这些患者需要通过透析或肾移植治疗,肾移植的供体来源有限,目前还是以透析治疗为主。透析主要分为血液透析和腹膜透析。

3.最常用的透析治疗方法是血液透析,是急慢性肾功能衰竭肾脏代替治疗的方式。血液透析首先要建立血管通路,将体内血液引出体外进入透析器,在透析器中进行物质交换,清除体内的代谢废物,维持电解质平衡和酸碱平衡,之后再将净化后的血液回输到身体内。为了保证血液透析的有效性,血管通路的血流量通常要达到100~300ml/min。自体的浅表静脉血管血流量到不到此要求,目前多用中心静脉留置导管和建立自体的浅表动静脉内瘘的方法建立血管通路。用于血液透析的中心静脉导管又称血透导管。一般穿刺留置在颈内静脉、锁骨下静脉和股静脉,颈内静脉是最常用的置管部位。目前现有血透导管的优点:操作简便容易建立,即插即用使用方便,对患者原有的血流动力学无影响。血透导管的缺点:容易形成血栓和导致血管狭窄,目前血栓和狭窄是严重而难以克服和避免的并发症,限制了血透导管用于长期维持性血液透析。

4.现有的透析导管的管壁多为聚氨酯、硅胶等材料制成,其结构致密不透水,导管头端是完全开放的,血透治疗时血液从导管腔内通过,透析结束后用肝素生理盐水封管,之后用肝素帽将透析导管的尾端封闭,透析导管内的肝素生理盐水将不断地从导管头端开口处外溢,短时间内导管口和导管腔内有抗凝作用,随着肝素生理盐水的外溢和血液倒流入导管腔,抗凝作用渐减弱至致消失,导管腔内、导管口和导管外壁将逐渐形成血栓,血栓逐渐增多增大且与血管壁融合粘联,最终导致血管腔狭窄。一旦中心静脉狭窄,将严重影响患者正常的血液循环。

5.针对导管的抗凝,国内外均进行了大量的研究探讨,如使用聚氨酯材料制成导管,使导管壁光滑,使组织相容性提高,这些可以略降低血栓发生率;有些研究在导管壁加联抗凝剂,短时间内也可减少血栓发生,时间略长后血栓和狭窄发生率相同。

技术实现要素:

6.本发明的目的是针对现有技术缺陷,而提供一种防止血液透析导管凝血的构造及其应用方法。

7.为了实现上述本发明的目的,采取如下的技术方案:

8.一种防止血液透析导管凝血的构造,所述构造具有活动闭合的开口及有弥散作用的管壁的导管。

9.工作原理:

10.本发明导管利用穿刺置管技术留置在中心静脉血管中,抽血、回血时,导管的端口实现活动打开;封管时,导管内的抗凝剂向外弥撒;导管外侧圆周可持久有抗凝剂,防止血液粘结于管壁,又能防止血液从导管侧壁进入导管;进而能有效防止血栓形成。

11.进一步地,所述导管具有半透膜特征;所述导管的管壁贯穿分布多个仅允许抗凝剂分子通过的微孔;所述导管的导管头端开设有导管头端开口,并在所述导管头端开口上设有一个双向可开通的双向瓣膜。

12.一种防止导管凝血的构造使用方法,包括以下步骤:

13.首先将所述导管用穿刺置管技术留置在中心静脉血管中,再将导管尾端及相连的可穿刺的空心港体包埋在浅层皮下,缝合切口,完成空心港体导管血管通路的构建;

14.抽血:用无损伤针连接注射器经皮肤穿刺进入所述导管尾端的空心港体,抽拉注射器造成所述空心港体及导管内负压,导管头端的双向开关瓣膜向导管腔内开放,静脉血管内的血液经双向瓣膜开关、导管腔、空心港体和无损伤针抽到注射器内;

15.回血:将注射器内的血液或液体加压推注造成所述空心港体及导管内正压,导管头端的双向瓣膜向血管腔开放,注射器内的血液或液体经无损伤针、空心港体、双向瓣膜流向静脉血管内;

16.封管:将注射器内的抗凝剂加压推注到所述构造空心港体及导管内,抗凝剂将导管腔内原有的血液经导管头端的双向瓣膜排挤入静脉血管腔中,拔出注射器内及无损伤针,空心港体及导管腔内压力消失,双向瓣膜关闭,导管腔内充满抗凝剂,抗凝剂可通过导管壁的微孔弥散到管壁外侧,实现导管内外的抗凝作用。

17.进一步地,所述微孔通过激光贯穿导管的管壁形成。

18.进一步地,所述双向瓣膜弹性闭合于导管头端开口。

19.进一步地,所述双向瓣膜与导管头端融合连接。

20.进一步地,所述双向瓣膜呈从中间向四周边缘增厚的结构。

21.进一步地,本发明还包括支撑环;所述导管头端开口设有支撑环。

22.进一步地,所述抗凝剂包括肝素或低分子量肝素。

23.所述的穿刺置管技术是临床上通过静脉穿刺的方法,在人体较粗大的静脉内置入导管用于治疗,静脉穿刺置管术是临床常用的一种手段。

24.本发明相对于现有技术所具有的进步:

25.1.本发明能应用于透析治疗中,利用穿刺置管技术将本发明的构造留置在中心静脉血管中,本发明的构造是为一具有活动闭合及向外单向弥散的导管,抽血和回血时导管的端口实现打开,封管后,导管内的抗凝剂可向导管外进行弥散,为导管的外圆周侧面形成一层抗凝膜,防止血液凝结于导管外侧面,从而有效防止血栓形成。

26.2.本发明的管壁贯穿分布多个仅允许抗凝剂分子通过的微孔,并利用双向瓣膜开关活动闭合导管头端开口,透析时,导管呈打开的血通路,透析结束封管后,双向掰膜开关闭合于导管头端开口,导管形成闭合空腔,双向掰膜开关防止导管内的抗凝剂直接从导管头端开口进入血管,因此,抗凝剂存留于导管内,通过导管上的微孔向导管的外侧面进行弥撒,进而能持久向导管的外侧面提供抗凝剂,防止血液凝结于导管的外侧面,有效防止血栓形成。

27.3.本发明能克服透析管留置于血管内产生血栓的问题,降低外置导管的感染风

险,不影响正常的血流动力学状态,不会造成心衰,又能简洁快速实现透析所需的体外循环血流量要求。

附图说明

28.为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中,类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中,各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。

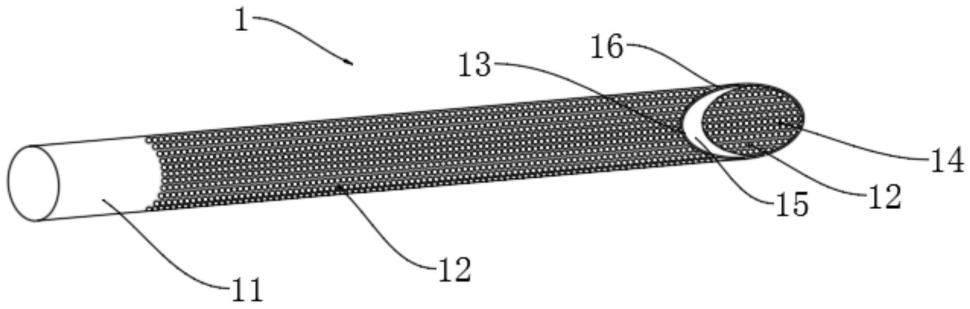

29.图1为本发明一种防止种血液透析导管凝血的结构示意图;

30.图2为本发明与空心港体连接的结构示意图;

31.图3为本发明中双向瓣膜相对于末端端口向外摆动关闭的结构示意图;

32.图4为本发明中双向瓣膜相对于末端端口向内打开的结构示意图;

33.图5为本发明中双向瓣膜相对于末端端口向外打开的结构示意图;

34.图中各部件名称及序号:1-导管,11-导管尾端,12-微孔,13-支撑环,14-双向瓣膜,15-导管头端开口,16-导管头端,2-空心港体。

具体实施方式

35.为了使本技术领域的人员更好的理解本发明中的技术方案,下面将结合附图和实施例来对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施,基于本发明中的实施,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

36.实施例1:

37.一种防止透析导管凝血的构造,所述构造具有活动闭合开口及向外单向弥散作用的管壁的导管。

38.工作原理:

39.本发明导管利用穿刺置管技术留置在中心静脉血管中,引血、回血时,导管的端口瓣膜实现活动打开;实现透析治疗。封管时,导管内的抗凝剂向外弥散;导管外侧壁可有弥散的抗凝剂,防止血液凝血,端口瓣膜闭合,能阻止血液从静脉进入导管,实现导管内外有效抗凝,防止血栓形成。

40.实施例2:

41.与实施例1相比,区别之处在于:给出了导管的一种结构形式。

42.如图1至5所示,所述导管1具有半透膜特征;所述导管1的管壁分布多个仅允许抗凝剂分子通过的贯穿微孔12;所述导管1的导管头端16开设有导管头端开口15,并在所述导管头端开口15上设有一个双向可开通的双向瓣膜14。

43.导管内设有多个空腔,各空腔分别开设有相应的头端开口,每个头端开口相应设有一个双向可开通的双向瓣膜14。

44.双向瓣膜14在引血、回血时是呈打开状态,封管时,双向瓣膜14闭合于导管头端开口15上,使得导管1内形成闭合空腔。

45.封管时,向导管内注入的抗凝剂可通过微孔向导管的外周侧面弥散,使得导管的外侧面具有抗凝作用,防止血栓形成。

46.实施例3:

47.一种如实施例1至2任一所述防止导管凝血的构造使用方法,包括以下步骤:

48.首先将所述导管用穿刺置管技术留置在中心静脉血管中,再将导管尾端及相连的可穿刺的空心港体2包埋在浅层皮下,缝合切口,完成空心港体导管血管通路的构建;

49.引血:用无损伤针连接注射器经皮肤穿刺进入所述导管尾端的空心港体,抽拉注射器造成所述空心港体2及导管内负压,导管头端的双向开关瓣膜向导管腔内开放,静脉血管内的血液经双向瓣膜、导管腔、空心港体和无损伤针抽到注射器内;

50.回血:将注射器内的血液或液体加压推注造成所述空心港体及导管内正压,导管头端的双向瓣膜开关向血管腔开放,注射器内的血液或液体经无损伤针、空心港体、双向瓣膜流向静脉血管内;

51.封管:将注射器内的抗凝剂加压推注到所述构造空心港体及导管内,抗凝剂将导管腔内原有的血液经导管头端的双向开关瓣膜排挤入静脉血管腔中,拔出注射器内及无损伤针,空心港体及导管腔内压力消失,双向开关瓣膜关闭,导管腔内充满抗凝剂,抗凝剂可通过导管壁的微孔弥散到管壁外侧,实现导管内外的抗凝作用。

52.实施例4:

53.与实施例2-3任一相比,区别之处在于:给出了微孔的一种制作方式。

54.所述微孔12通过激光贯穿导管的管壁形成。激光打孔精度高,喷孔更加圆滑,周围没有毛边和毛刺,更加均匀。

55.实施例5:

56.与实施例2-4任一相比,区别之处在于:给出了双向瓣膜与导管头端开口之间的一种活动连接方式。

57.所述双向瓣膜14弹性闭合于导管头端开口15。引血、回血时,血液对双向瓣膜14的推力大于双向瓣膜自身的弹力,血液推开双向瓣膜,形成血液通路;封管时,注入的抗凝剂对双向瓣膜作用力小于双向瓣膜自身的弹力,双向瓣膜闭合于导管头端开口上,防止抗凝剂从导管头端开口快速进入血管。抗凝剂因双向瓣膜阻挡而存留于导管内,再通过导管管壁上的微孔向外弥撒,可持久地向导管的外侧面提供抗凝剂,有效防止血液凝结于导管上,进而防止血栓形成。

58.实施例6:

59.与实施例2-5任一相比,区别之处在于:给出了双向瓣膜开关的一种连接结构。

60.所述双向瓣膜与导管头端融合连接。

61.实施7:

62.与实施例6相比,区别之处在于:给出双向瓣膜的一种结构形式。

63.所述双向瓣膜开关呈从中间向四周边缘增厚的结构。能增强双向瓣膜的支撑力。

64.实施例8:

65.与实施例2-7任一相比,区别之处在于:为了增强导管头端开口处的强度,增加安装有支撑环。

66.所述导管头端开口设有支撑环。

67.实施例9:

68.与实施例3相比,区别之处在于:给出了抗凝剂的种类。

69.所述抗凝剂包括肝素或低分子量肝素。

70.显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1