心血管介入术后穿刺部位按压装置的制作方法

1.本发明属于医疗护理技术领域,特别是涉及心血管介入术后穿刺部位按压装置。

背景技术:

2.心脏介入手术是一种新型诊断与治疗心血管疾病技术,经过穿刺体表血管,在数字减影的连续投照下,送入心脏导管,通过特定的心脏导管操作技术对心脏病进行确诊和治疗的诊治方法,它是目前较为先进的心脏病诊治方法,进展也非常迅速,它介于内科治疗与外科手术治疗之间,是一种有创的诊治方法,包括冠状动脉造影术、ptca+支架术、二尖瓣球囊扩张术、射频消融术、起搏器植入术、先天性心脏病介入治疗、冠状动脉腔内溶栓术,当患者做完心脏介入手术后医护人员需要通过按压装置对对患者的穿刺部位进行相应的按压以便患者更好的康复;

3.如现有公开文献,cn111110470a-一种心血管介入术后穿刺部位按压装置,公开了包括床体、固定侧板、侧支架和按压仪,所述床体前端通过调节转轴转动连接有头部垫板,所述床体两侧均设置有侧支架,所述床体一侧所述侧支架上设置有所述固定侧板,所述固定侧板一侧设置有所述按压仪。本发明提供的一种心血管介入术后穿刺部位按压装置通过在床体底面设计升降电机可控制整个床体进行任意角度的倾斜,从而方便患者穿刺过后的下床操作,此外设计的按压仪可实现对患者持续性按压操作,避免传统人工按压长时间出现疲劳的问题。

4.上述公开文献中的按压装置虽然可以代替人工的按压,降低医护人员的劳动强度,但上述公开危险中的按压装置在实际的使用中依然存在以下的不足:

5.1.现有公开文献中的按压装置在使用时,只是通过电机的转动带动按压板进行规律性的上下移动,以实现按压效果,但是这样的按压方式无法实现按压力度、按压频率和按压范围的调整,按压效果差的同时也无法根据患者的需求进行调整,整体实用性较差;

6.2.现有公开文献中的按压装置在使用时,无法根据具体环境进行相应的调整,按压板贴合在肌肤上会导致患者出汗或遭受寒冷刺激,从而导致患者的舒适度低;

7.3.现有公开文献中的按压装置在使用时,因为患者的体型、患处等的不同,在实际使用时,现有装置无法根据相应的需要来进行角度调整,适应性差;

8.因此,有必要对现有技术进行改进,以解决上述技术问题。

技术实现要素:

9.本发明的目的在于提供一种按压效果好、能提高患者按压舒适度且能根据患者的不同进行适应性调整的心血管介入术后穿刺部位按压装置,解决了现有的按压装置在实际的使用中存在无法对按压力度、按压频率和按压范围进行调整、患者按压舒适度低且无法根据具体患者不同进行适应性修改的问题。

10.为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:

11.本发明为心血管介入术后穿刺部位按压装置,包括按压机构、用于控制按压机构

旋转的第一电机和用于控制按压机构上下移动的电动推杆,所述按压机构还包括呈同心且逐一向外扩展的盘式气囊、第一环式气囊和第二环式气囊,所述盘式气囊的底面上均布设置有第一半圆形凹槽,所述第一环式气囊的底面上均布设置有第二半圆形凹槽,所述第二环式气囊的底面上均布设置有第三半圆形凹槽,所述第一半圆形凹槽、第二半圆形凹槽和第三半圆形凹槽中均嵌合有半圆形橡胶块,且半圆形橡胶块与第一半圆形凹槽、第二半圆形凹槽和第三半圆形凹槽的内顶面固定连接;

12.所述盘式气囊、第一环式气囊和第二环式气囊的顶面上均连通设置有第一软管,三个第一软管固定连接在同一分流盒上,且分流盒上还连接有输气管;

13.所述盘式气囊的顶面上固设有第一固定环,所述第一环式气囊的顶面固设有第二固定环,所述第二环式气囊的顶面固设有第三固定环;所述第一固定环与其正上方的连接盘通过第一连接柱固定连接,所述第二固定环与其正上方的第一连接环通过第二连接柱固定连接,所述第三固定环与其正上方的第二连接环通过第三连接柱固定连接;

14.所述连接盘的侧壁两侧呈对称设置有第一电磁条和第一连接条,且第一连接条的一侧面上固设有第一插柱,所述第一连接环的内侧壁两侧呈对称设置有第二连接条,其中一个第二连接条上设置有用于与第一插柱间隙配合的第一插孔;

15.所述第二连接环的内侧壁两侧呈对称设置有第二电磁条和第三连接条,且第三连接条的一侧面上固设有第二插柱,所述第一连接环的外侧壁两侧呈对称设置有第四连接条,其中一个第四连接条上设置有用于与第二插柱间隙配合的第二插孔;

16.所述连接盘的顶面与第一电机的输出轴下端固定连接,所述第一连接环的顶面上设置有一个第一吸柱,同时第二连接环的顶面上设置有一个第二吸柱;所述第一电机的两侧呈对称设置有两个分别用于对第一吸柱和第二吸柱磁性吸附的电磁板。

17.进一步地,所述第一软管上固定安装有电磁阀,同时输气管的另一端与气缸式气泵连接。

18.进一步地,所述第一电机固定套接在安装板中,且安装板的四个拐角位置均滑动套接有导向柱,四个所述导向柱的上端固设在同一安装盘上,所述导向柱的下端固定连接有限位盘,且安装板上方的导向柱上滑动套接有复位弹簧,所述复位弹簧的两端分别固定连接在安装板和安装盘上;

19.所述安装盘的顶面与电动推杆的下端固定连接,同时电动推杆的上端与连接板的底面固定连接。

20.进一步地,所述电磁板的一端还通过连接杆与连接板的底面固定连接。

21.进一步地,所述盘式气囊的中心位置沿轴线方向设置有通槽,所述通槽中滑动套接有橡胶出气管,所述橡胶出气管的上端固定连接在连接盘的底面上,且橡胶出气管的上端侧壁上还连接有第二软管,所述第二软管的另一端与风机的出气端固定连接,且第二软管上还串联设置有加热盒。

22.进一步地,所述橡胶出气管的下端内部上固设有密封盘,且密封盘上方的橡胶出气管上沿周向均布设置有出气孔。

23.进一步地,所述连接板固定套接在第一转动轴上,且第一转动轴的两端分别通过滚动轴承转动连接在u形架上,所述第一转动轴的一端还延伸至u形架的外侧嵌合在第二电机的输出端中,且第二电机固定连接在u形架侧壁上;

24.所述u形架的顶面中部固定连接有转动盘,所述转动盘的顶面上固设有第二转动轴,所述第二转动轴的另一端嵌合在第三电机的输出端中,且第三电机固定连接在固定板的顶面上。

25.进一步地,所述转动盘的侧壁上沿周向设置有限位环,同时固定板上设置有用于与限位环间隙配合的限位槽。

26.进一步地,所述风机和加热盒均固设在固定板的顶面上。

27.进一步地,所述固定板的一侧面上还一体成型设置有插板,所述插板滑动套接在矩形固定套中,所述矩形固定套靠近插板一端的底面上螺旋配合有锁紧螺栓,同时矩形固定套的另一端面上设置有组装板,所述组装板的四个拐角位置均设置有安装孔。

28.本发明具有以下有益效果:

29.1、本发明在使用时,通过气缸式气泵的工作可以实现输气管中空气的双向流通,进而实现盘式气囊、第一环式气囊和第二环式气囊中的气压大小调整,因气囊内部压力大小的不同,以实现半圆形橡胶块的上下位置调整,从而实现挤压在肌肤上的力度调整,电动推杆带动按压机构的上下移动,通过电动推杆伸缩的频率可以实现按压频率的调整,在第一电机带动连接盘进行转动时,当第一插柱插合在第一插孔中之后,第一电磁条通电对另一个第二连接条进行磁性吸附,从而实现盘式气囊和第一环式气囊的同步移动,在第一电机带动连接盘和第一连接环同步移动时,当第二插柱插合在第二插孔中之后,第二电磁条通电对另一个第四连接条进行吸附,从而实现盘式气囊、第一环式气囊和第二环式气囊的同步移动,从而实现按压面积的调整,该设置可以实现按压力度、频率和面积的调整,整体实用性强。

30.2、本发明在使用时,风机鼓入的空气通过第二软管输入到橡胶出气管中,并最终从橡胶出气管上的出气孔排出来实现按压肌肤位置的通风,避免肌肤出现出汗的问题,而加热盒的设置还可以对风机鼓入的空气进行加热,从而避免冬天使用时的对肌肤的刺激,提高患者使用的舒适度。

31.3、本发明在使用时,通过第二电机带动第一转动轴的转动可以实现连接板带动按压机构在竖直方向上的角度调整,再配合以第三电机带动转动盘的转动,方便按压机构在实际使用时,根据患者的体型、姿势和患处位置进行调整,整体适应性更强。

附图说明

32.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

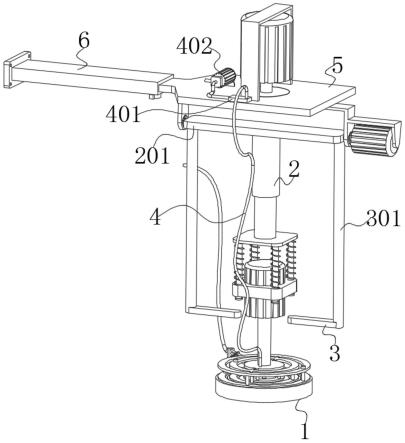

33.图1为本发明的整体结构示意图;

34.图2为本发明图1结构的左视图;

35.图3为本发明中按压机构的整体结构示意图;

36.图4为本发明图3结构的仰视图;

37.图5为本发明图3结构在竖直方向上的剖视图;

38.图6为本发明中第一电机和盘式气囊的配合示意图;

39.图7为本发明图6结构的仰视图;

40.图8为本发明中第一环式气囊的整体结构示意图;

41.图9为本发明中第二环式气囊的整体结构示意图;

42.图10为本发明中电动推杆、电磁板、第二电机和第三电机的配合示意图;

43.图11为本发明中矩形固定套和固定板的待配合图。

44.附图中,各标号所代表的部件列表如下:

45.1、按压机构;2、电动推杆;3、电磁板;4、第二软管;5、固定板;6、矩形固定套;7、第二电机;8、第三电机;9、输气管;101、第一电机;102、盘式气囊;103、第一环式气囊;104、第二环式气囊;105、橡胶出气管;106、半圆形橡胶块;201、安装盘;202、导向柱;203、复位弹簧;204、限位盘;301、连接杆;401、加热盒;402、风机;501、限位槽;502、插板;601、组装板;602、安装孔;603、锁紧螺栓;701、第一转动轴;702、连接板;801、第二转动轴;802、转动盘;803、限位环;804、u形架;901、分流盒;902、第一软管;903、电磁阀;1011、安装板;1012、输出轴;1021、连接盘;1022、第一半圆形凹槽;1023、第一固定环;1024、第一连接柱;1025、第一电磁条;1026、第一插柱;1027、第一连接条;1028、通槽;1031、第一连接环;1032、第二半圆形凹槽;1033、第二固定环;1034、第二连接柱;1035、第一吸柱;1036、第四连接条;1037、第二连接条;1038、第一插孔;1039、第二插孔;1041、第二连接环;1042、第三半圆形凹槽;1043、第三固定环;1044、第三连接柱;1045、第二吸柱;1046、第二电磁条;1047、第三连接条;1048、第二插柱;1051、出气孔;1052、密封盘。

具体实施方式

46.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

47.请参阅图1-5所示,本发明为心血管介入术后穿刺部位按压装置,包括按压机构1、用于控制按压机构1旋转的第一电机101和用于控制按压机构1上下移动的电动推杆2,按压机构1还包括呈同心且逐一向外扩展的盘式气囊102、第一环式气囊103和第二环式气囊104,盘式气囊102的底面上均布设置有第一半圆形凹槽1022,第一环式气囊103的底面上均布设置有第二半圆形凹槽1032,第二环式气囊104的底面上均布设置有第三半圆形凹槽1042,第一半圆形凹槽1022、第二半圆形凹槽1032和第三半圆形凹槽1042中均嵌合有半圆形橡胶块106,且半圆形橡胶块106与第一半圆形凹槽1022、第二半圆形凹槽1032和第三半圆形凹槽1042的内顶面固定连接,该设置可以实现在盘式气囊102、第一环式气囊103和第二环式气囊104中的压力不同以实现半圆形橡胶块106的位置调整,具体的,当压力较小时,半圆形橡胶块106收纳在第一半圆形凹槽1022、第二半圆形凹槽1032和第三半圆形凹槽1042中,当压力较大时,半圆形橡胶块106从第一半圆形凹槽1022、第二半圆形凹槽1032和第三半圆形凹槽1042中挤出,这样的设置方式在与患者肌肤接触时,可以让患者感受到不同的挤压力;

48.在实际的使用时,为了便于对压力大小的具体调整进行控制,盘式气囊102、第一环式气囊103和第二环式气囊104中还安装有压力传感器,从而对压力进行精准检测;

49.盘式气囊102、第一环式气囊103和第二环式气囊104的顶面上均连通设置有第一软管902,三个第一软管902固定连接在同一分流盒901上,且分流盒901上还连接有输气管

9;

50.第一软管902上固定安装有电磁阀903,电磁阀903用于控制第一软管902的通断,同时输气管9的另一端与气缸式气泵连接,气缸式气泵的设置可以实现第一软管902中的空气双向流通,从而实现压力的调整;

51.具体的,气缸式气泵向输气管9中输入空气时,电磁阀903打开,输入的空气通过第一软管902进入盘式气囊102、第一环式气囊103或/和第二环式气囊104中,从而增加压力;气缸式气泵从输气管9中抽出空气时,电磁阀903打开,盘式气囊102、第一环式气囊103或/和第二环式气囊104中的空气通过第一软管902排出,从而降低压力。

52.请参阅图6-10所示,盘式气囊102的顶面上固设有第一固定环1023,第一环式气囊103的顶面固设有第二固定环1033,第二环式气囊104的顶面固设有第三固定环1043;第一固定环1023与其正上方的连接盘1021通过第一连接柱1024固定连接,第二固定环1033与其正上方的第一连接环1031通过第二连接柱1034固定连接,第三固定环1043与其正上方的第二连接环1041通过第三连接柱1044固定连接;

53.连接盘1021的侧壁两侧呈对称设置有第一电磁条1025和第一连接条1027,且第一连接条1027的一侧面上固设有第一插柱1026,第一连接环1031的内侧壁两侧呈对称设置有第二连接条1037,其中一个第二连接条1037上设置有用于与第一插柱1026间隙配合的第一插孔1038,该设置在第一插柱1026插合在第一插孔1038中之后,第一电磁条1025通电对另一个第二连接条1037吸附,从而实现连接盘1021和第一连接环1031之间的配合;

54.第二连接环1041的内侧壁两侧呈对称设置有第二电磁条1046和第三连接条1047,且第三连接条1047的一侧面上固设有第二插柱1048,第一连接环1031的外侧壁两侧呈对称设置有第四连接条1036,其中一个第四连接条1036上设置有用于与第二插柱1048间隙配合的第二插孔1039,该设置在第二插柱1048插合在第二插孔1039中之后,第二电磁条1046通电对另一个第四连接条1036吸附,从而实现第二连接环1041和第一连接环1031之间的配合;

55.连接盘1021的顶面与第一电机101的输出轴1012下端固定连接,第一连接环1031的顶面上设置有一个第一吸柱1035,同时第二连接环1041的顶面上设置有一个第二吸柱1045;第一电机101的两侧呈对称设置有两个分别用于对第一吸柱1035和第二吸柱1045磁性吸附的电磁板3;

56.上述设置在使用时,通过两个电磁板3的通电来分别对第一吸柱1035和第二吸柱1045的吸附,从而实现闲置情况下第一连接环1031和第二连接环1041的固定;

57.当需要取样第一连接环1031时,第一电机101带动连接盘1021向一个方向转动,以实现第一连接环1031和连接盘1021配合,然后电磁板3断电来丧失对第一吸柱1035的吸附,然后第一电机101翻转再配合电动推杆2伸出,可以实现盘式气囊102和第一环式气囊103的同步按压,按照上述的步骤继续操作,可以实现盘式气囊102、第一环式气囊103和第二环式气囊104的同步按压;

58.当按压完成之后,在按照上述步骤进行反向操作,即可以实现第一环式气囊103和第二环式气囊104的闲置。

59.请参阅图3和10所示,第一电机101固定套接在安装板1011中,且安装板1011的四个拐角位置均滑动套接有导向柱202,四个导向柱202的上端固设在同一安装盘201上,导向

柱202的下端固定连接有限位盘204,限位盘204的设置可以对导向柱202的限位,且安装板1011上方的导向柱202上滑动套接有复位弹簧203,复位弹簧203的两端分别固定连接在安装板1011和安装盘201上;

60.安装盘201的顶面与电动推杆2的下端固定连接,同时电动推杆2的上端与连接板702的底面固定连接;

61.电磁板3的一端还通过连接杆301与连接板702的底面固定连接;

62.上述设置在使用时,通过电动推杆2的伸缩可以实现按压机构1的上下移动,以实现按压,当按压机构1与肌肤接触之后,电动推杆2的继续伸出可以实现导向柱202在安装板1011上滑动,复位弹簧203可以起到一定缓冲作用,从而使挤压力更加的柔性平缓,避免给患者造成伤害,而第一电机101的设置可以带动按压机构1进行转动,以便于对肌肤按压的更加均匀。

63.请参阅图2、4、5和7所示,盘式气囊102的中心位置沿轴线方向设置有通槽1028,通槽1028中滑动套接有橡胶出气管105,橡胶出气管105的上端固定连接在连接盘1021的底面上,且橡胶出气管105的上端侧壁上还连接有第二软管4,第二软管4的另一端与风机402的出气端固定连接,且第二软管4上还串联设置有加热盒401,风机402和加热盒401均固设在固定板5的顶面上;

64.橡胶出气管105的下端内部上固设有密封盘1052,密封盘1052下方的位置,便于消毒棉花的塞入,在使用时,消毒棉花可以对患处进行按压止血,且密封盘1052上方的橡胶出气管105上沿周向均布设置有出气孔1051;

65.上述设置在使用时,通过风机402的工作可以将空气通过第二软管4鼓入橡胶出气管105中,并最终从出气孔1051位置排出来实现按压机构1与肌肤接触位置的通风,通过加热盒401的设置可以对风机402鼓入的空气进行加热,以便于患者冬天的使用。

66.请参阅图10-11所示,连接板702固定套接在第一转动轴701上,且第一转动轴701的两端分别通过滚动轴承转动连接在u形架804上,第一转动轴701的一端还延伸至u形架804的外侧嵌合在第二电机7的输出端中,且第二电机7固定连接在u形架804侧壁上;

67.u形架804的顶面中部固定连接有转动盘802,转动盘802的顶面上固设有第二转动轴801,第二转动轴801的另一端嵌合在第三电机8的输出端中,且第三电机8固定连接在固定板5的顶面上;

68.转动盘802的侧壁上沿周向设置有限位环803,同时固定板5上设置有用于与限位环803间隙配合的限位槽501,该设置可以对转动盘802的移动起到限位导向的作用;

69.固定板5的一侧面上还一体成型设置有插板502,插板502滑动套接在矩形固定套6中,矩形固定套6靠近插板502一端的底面上螺旋配合有锁紧螺栓603,该设置可以实现插板502和固定板5之间位置的相对调整,锁紧螺栓603可以实现位置调整之后的定位固定,同时矩形固定套6的另一端面上设置有组装板601,组装板601的四个拐角位置均设置有安装孔602,安装孔602便于组装板601固定安装在墙面或支撑架上;

70.上述设置在使用时,工作人员根据患者的位置来抽动固定板5调整相应的位置,然后通过第二电机7带动第一转动轴701的转动可以实现连接板702在竖直方向上的调整,再配合以第三电机8带动转动盘802的转动,可以根据患处的具体位置对连接板702进行适应性修改;

71.另外,需要说明的是,本装置还设置有单片机控制器,从而对本装置中各电器元件进行智能化控制,也便于工作人员根据需要进行操作调整。

72.以上仅为本发明的优选实施例,并不限制本发明,任何对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,对其中部分技术特征进行等同替换,所作的任何修改、等同替换、改进,均属于在本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1