一种脑电图电极固定帽

1.本发明涉及神经内科领域,具体的说是一种脑电图电极固定帽。

背景技术:

2.在神经内科中,脑电图是由检测电极从头皮记录到的大脑皮层局部神经元的自发性、节律性放电活动,在癫痫的诊断、鉴别诊断和治疗方面发挥了重要作用:有助于判断单次无诱因发作的患者再次出现第二次发作的可能性,帮助确定某次临床发作性事件是癫痫发作还是非癫痫发作,可以帮助确定癫痫患者的发作类型,有助于制定药物治疗方案,明确患者属于哪一种癫痫综合征,有助于判定癫痫患者是否可以减量抗癫痫药物及停药后出现复发的可能性,在难治性癫痫术前评估中帮助定位癫痫灶,有助于了解癫痫患者的认知功能突然出现恶化的原因。

3.在脑电图检测过程中,为保障采集信息的准确性,检测电极应紧贴于患者头皮。现有技术中通常通过如cn96248775.9公开的脑电图电极固定帽来固定检测电极。该技术方案包括定位片,联接带,联接带为有弹性的松紧带,成网状结构活动联接在一起,在各联接带相交处套装固定检测电极的定位片,通过松紧带拉伸后产生的弹力以将检测电极紧贴在患者头皮上。但是由于患者头型弧度不一,即使在松紧带张紧状态下也不能保证全部的待测电极均紧贴头皮。而cn201810437053.8公开了一种用于收集脑电图数据的设备,采用内壳体固定柱状的检测电极,在使用过程中通过挤压内壳体使柱状的检测电极与患者头皮紧贴,但是其仍未考虑不同患者头型之间的差异化,因所有的检测电极均固定在内壳体上,导致挤压内壳体过程中部分电极仍不能贴近头皮,而且部分电极不能与对应位置的头皮保持垂直,仅能倾斜抵触于头皮位置,仍旧不能保证电信号采集的准确性。

技术实现要素:

4.本发明旨在提供一种脑电图电极固定帽,提高脑电图中电信号采集的准确性。

5.为了解决以上技术问题,本发明采用的具体方案为:一种脑电图电极固定帽,包括帽体和间隔设置在帽体上的多个检测电极,帽体上设有用于将帽体固定于患者头部的卡扣件,帽体为刚性,且帽体的内侧在帽体固定于患者头部时与患者的头皮之间存在调整间隙,在帽体上设有供检测电极配合安装的电极座,并可通过电极座调整对应检测电极垂直且紧贴于患者头皮;

6.电极座具有球体、插设在球体中的管体以及滑动设置在管体中并供检测电极固定的基座,球体与贯穿开设在帽体上的球槽万向转动配合,以通过转动球体将检测电极调整至垂直于患者头皮分布,管体中位于基座的外侧方向依次设有可滑动的控制柄和固定的隔板,控制柄的周壁上设有定位柱,在管体的内壁上对应开设有供定位柱插接并滑动配合的定位槽组,定位槽组具有沿管体的长度方向间隔分布的两个周向槽和连接两个周向槽的轴向槽,控制柄的外端分布于管体外部以供按压,控制柄的内端与隔板之间设有控制气囊,控制气囊通过导管与设置在开设于球体外沿的容纳槽中的摩擦止转气囊相连,可通过按压控

制柄压缩控制气囊而使摩擦止转气囊膨胀后与球槽内壁紧贴以固定球体的转动角度,并通过将定位柱插入近端的轴向槽中以维持摩擦止转气囊的膨胀状止转状态;

7.在基座和隔板之间设有用于推动基座滑动以使检测电极紧贴于患者头皮的压簧,基座上设有沟槽,控制柄上设有穿过隔板分布的长柄钩,长柄钩在定位柱位于远端的周向槽中时与沟槽钩连以压制压簧,且长柄钩可随控制柄转动以脱离沟槽。

8.优选的,长柄钩的钩头部分具有弹性,钩头的外侧和沟槽的外侧均为圆弧形。

9.优选的,钩头通过销轴铰连在长柄钩的钩柄上,并在销轴处设有用于维持钩头和沟槽沿纵向重合的扭簧。

10.优选的,沟槽对于钩头的包角大于位于钩头远端的周向槽的周角,使旋转控制柄过程中钩头脱离沟槽晚于定位柱由位于钩头远端的周向槽滑动至轴向槽;两个周向槽和轴向槽形成z形结构。

11.优选的,球体上设有多个容纳槽,任一容纳槽中均设有通过导管与控制气囊相连的摩擦止转气囊,多个容纳槽沿球体的周向均匀间隔分布。

12.本发明具有刚性的帽体,并在帽体上设有供检测电极安装的电极座,电极座一方面与帽体万向连接配合,另一方面具有压簧,从而可在调整检测电极至与对应位置的头皮垂直后通过压簧将检测电极推出,确保检测电极以垂直姿态紧贴在患者头皮的各个位置,从而提高了脑电图中电信号采集的准确性。

13.本发明中,在调整检测电极至垂直姿态后,通过一根控制柄即实现检测电极方向的固定和压簧释放以贴紧患者头皮的控制操作,控制过程简单便捷,提高诊断效率。

14.在本发明的优选实施方式中,通过设置特殊的周向槽的周角和钩头与沟槽的包角关系,使转动控制柄过程中定位柱沿远端周向槽移动至轴向槽早于钩头脱离沟槽,从而由压簧带动检测电极和控制柄同步下移,至检测并由控制气囊阻挡后,再由人力下压控制柄至轴向槽底部再旋转控制柄以维持压迫控制气囊使摩擦止转气囊膨胀起效的状态,而在旋转过程中钩头再由沟槽中脱离,使检测电极继续在压簧的推力作用下朝向头皮方向移动至紧贴头皮。由此可将压簧的释放过程分隔为两段,避免直接释放压簧弹力导致的检测电极对于患者头皮的急速冲击,进而避免导致的头皮冲击伤,并提高了检测电极的使用寿命。

附图说明

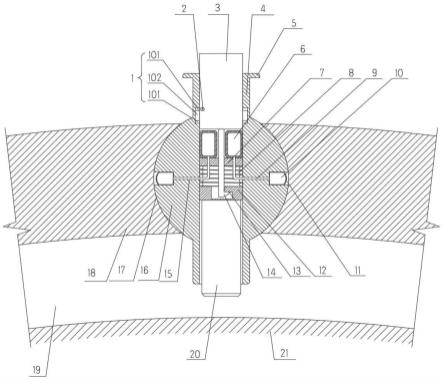

15.图1为本发明实施例1的其中一个检测电极处的剖视图;

16.图2-3为实施例1中的长柄钩的钩头部分和沟槽部分的配合示意图;

17.图4为旋转图1中的控制柄使定位柱由上侧的周向槽滑入轴向槽上端,且钩头由沟槽旋出时的状态示意图;

18.图5为图4中的定位柱由上侧的周向槽滑入轴向槽上端,且钩头由沟槽旋出后由压簧推动检测电极至贴紧患者头皮时的状态示意图;

19.图6为图5中的检测电极贴紧头皮后,通过下压控制柄以固定球体的位置的状态示意图;

20.图7为实施例1中的管体与控制柄的装配示意图;

21.图8为实施例1中的钩头和沟槽部分的俯视结构示意图;

22.图9为本发明实施例2中的管体与控制柄的装配示意图;

23.图10为实施例2中的钩头和沟槽部分的俯视结构示意图;

24.图中标记:1、定位槽组,101、周向槽,102、轴向槽,2、定位柱,3、控制柄,4、管体,5、辅助圈,6、控制气囊,7、隔板,8、压簧,9、导管,10、摩擦止转气囊,11、容纳槽,12、基座,13、沟槽,14、长柄钩,1401、钩柄,1402、销轴,1403、扭簧,1404、钩头,15、孔道,16、球体,17、球槽,18、帽体,19、调整间隙,20、检测电极,21、头皮。

具体实施方式

25.以下通过两个实施例对本发明的技术方案进行说明:

26.实施例1

27.本实施例的一种脑电图电极固定帽,包括一个硬质的帽体18,在帽体18上设有卡扣件和柱状的检测电极20。帽体18为椭球型,具有与人体头部形状相似型腔,型腔底部敞口分布以供套接在患者的头部。该型腔较常规人体头部略大以使帽体18套接在患者头部后,帽体18内侧之间与患者头皮21之间存在调整间隙19,以留出检测电极20的调整空间。卡扣件用于在帽体18罩设于患者头部后将帽体18与患者头部固定。在帽体18上设有供检测电极20安装配合的电极座,可通过电极座调整对应的检测电极20至垂直于对应头皮21处,由电极座内产生一定的推力将检测电极20推动至与患者头皮21接触,从而确保检测电极20均与患者头皮21紧密接触,进而提高所收集到的脑电图电信号的准确性。

28.检测电极20的数量为多个,在帽体18上设有供所有检测电极20一一对应配合安装的电极座。因所有的电极座与帽体18之间以及的检测电极20与电极座之间的配合关系均相同,故仅取帽体18顶部的其中一个检测电极20的安装关系为例进行说明:

29.在患者佩戴帽体18并通过卡扣件固定后,上述检测电极20的相关配合安装关系的剖视图如图1所示。由图1可以看出,本实施例中的电极座主要包括一体成型的球体16和管体4。其中的球体16与贯穿开设在帽体18上的球槽17配合安装,球槽17的半径与球体16一致并具有足够的包角以支撑球体16,使球体16以万向连接的方式与帽体18相连,从而在帽体18固定于患者头部时,可通过转动、摆动球体16来调整位于管体4中的检测电极20的角度,使其与对应位置的头皮21垂直,进而保证检测电极20移动至与头皮21接触后与头皮21的紧贴程度。管体4的两端分别由球体16的上下两侧穿出,管体4上由球体16两侧突出的两端和自身贯穿的空腔均为圆形。在管体4中沿由外至内的方向(即离头皮21由远至近的方向)依次设有控制柄3、隔板7以及基座12,隔板7固定在管体4内腔的中部,基座12和控制柄3分别滑动设置在管体4内腔中位于隔板7两侧的位置,控制柄3的上端由管体4上部穿出后供医护人员按压、旋转操作,检测电极20固定在基座12的下沿。检测电极20通过控制柄3、隔板7、基座12及其它相关部件的配合实现检测电极20随球体16转动角度的固定以及检测电极20由管体4中自动伸出,以使检测电极20以垂直姿态紧贴于患者头皮21,具体的,检测电极20的角度调整如下:

30.在球体16的外沿沿周向均匀间隔开设有多个容纳腔,任一容纳腔中均设有一摩擦止转气囊10;在管体4内腔中位于控制柄3下沿和隔板7上沿之间形成控制腔,控制腔中设有控制气囊6,且控制气囊6上均连接有导管9,导管9的一端连接在控制气囊6的下部,另一端依次穿过隔板7和开设在球体16上的孔道15后与摩擦止转气囊10相连。摩擦止转气囊10和控制气囊6均采用柔性的硅胶材料制作,内部均充满空气以维持图1中所示的初始状态。而

在如图6所示的,由外力下压控制柄3后,由控制柄3的下沿挤压控制气囊6,即使得控制气囊6自身型腔容积变小,其内的空气经导管9排入摩擦止转气囊10中,使摩擦止转气囊10膨胀并穿过容纳槽11的槽口紧触于球槽17的内壁上,从而通过摩擦止转气囊10和球槽17之间产生的静摩擦力阻止球体16转动,达到止转效果。

31.为了避免上述止转效果形成后,空气由摩擦止转气囊10回流入控制气囊6内而解除球体16的转动限制,结合图1及图7所示的,本实施例在控制柄3的两侧对称设有两根定位柱2,并在管体4的内壁上设有供两个定位柱2分别插接并滑动配合的定位槽组1。定位槽组1的形状为横置的u形,其包括沿管体4轴向方向开设的轴向槽102和位于轴向槽102两端的两个周向槽101,两个周向槽101均沿管体4的周向方向开设。图1所示状态下,定位柱2位于上侧的周向槽101中,医护人员可通过设置在管体4上端的辅助圈5转动球体16,调整管体4及其内的检测电极20垂直于对应位置的头皮21。然后转动控制柄3使定位柱2滑动至轴向槽102的上端后,即可通过下压控制柄3以压缩控制气囊6使摩擦止转气囊10膨胀达到止转效果,同时控制柄3沿轴向槽102下移至下侧的周向槽101处,通过反向转动控制柄3即使得定位柱2滑入下侧的周向槽101内形成定位,避免控制柄3不受控上移,维持检测电极20的垂直于头皮21分布的姿态。

32.本实施例中的摩擦止转气囊10的底部和周部与容纳腔粘合固定,顶部与容纳槽11的顶部之间间隔,以避免初始状态下的摩擦止转气囊10通过容纳槽11的槽口与球槽17内壁直接接触,保障球体16可在外力作用下灵活转动,便于调整检测电极20的方向至垂直于对应处头皮21。为了在摩擦止转气囊10膨胀抵接于球槽17内壁后能够产生足够的静摩擦力,确保球体16及球体16内检测电极20的固定角度,本实施例中摩擦止转气囊10的顶部还设置为粗糙的摩擦面。

33.检测电极20的自动伸出如下:

34.检测电极20的自动伸出通过设置在隔板7和基座12之间的压簧8实现。图1所示状态下压簧8呈压缩状态,其两端分别抵触于隔板7和基座12上,具有推动基座12下移以使检测电极20同步下滑以紧触患者头皮21的弹性势能。为了压制压簧8的弹性势能,控制柄3的下端设有一沿管体4的长度方向分布的长柄钩14,长柄钩14的钩头1404穿过开设在隔板7上的穿孔后与设置在基座12上沿的沟槽13相勾连。在此状态下,因图1中的定位柱2位于上侧的周向槽101内,使控制柄3无法沿管体4轴向移动,故可通过长柄钩14和沟槽13的配合,使基座12和基座12上的检测元件也无法下移,从而实现压簧8弹性势能的压制。而通过旋转控制柄3使长柄钩14的钩头1404脱离沟槽13后,基座12解除锁定,即在压簧8的推力作用下将检测元件由管体4下端伸出。

35.基于以上技术方案,本实施例的具体实施过程如下:

36.在将帽体18佩戴至患者头部并固定后,通过推拉管体4的上端至图1所示的管体4垂直于其下方位置的头皮21的状态。由医护人员转动控制柄3,如图4所示的使定位柱2平滑至轴向槽102的上端,使长柄钩14的钩头1404脱离沟槽13。需要说明的是,如图7及图8所示的,本实施例中的沟槽13对于钩头1404的包角小于上侧周向槽101的周角(沟槽13对于钩头1404的包角约为30

°

,图8所示状态下控制柄3带动长柄钩14顺时针转动30

°

后,长柄钩14的钩头1404即脱离沟槽13;而上侧周向槽101的周角约为40

°

,在图所示的控制柄3和管体4的装配状态下,控制柄3顺时针转动40

°

才使得定位柱2沿上侧周向槽101滑至轴向槽102的上

端),从而在图1所示状态下旋转控制柄3的过程中,长柄钩14的钩头1404脱离沟槽13先于定位柱2滑动入轴向槽102。故在实际转动控制柄3过程中,基座12先脱钩并在压簧8推力作用下推动检测元件下移至接触头皮21至图5所示状态。而随着医护人员持续同向转动控制柄3,使定位柱2转动至轴向槽102的上端。此时由医护人员通过设置在管体4上端的辅助圈5配合,采用食指中指钩连辅助圈5的两侧,拇指下压控制柄3至定位柱2处于轴向槽102的下端。在控制柄3下移过程中,由控制柄3挤压控制气囊6,如图6所示的使摩擦止转气囊10膨胀产生止转效果。最后,由医护人员反向转动控制柄3,使定位柱2滑入位于下侧的周向槽101内,对止转效果进行锁定。至此,使检测电极20在保持垂直于头皮21的方向上,在压簧8的推力作用下贴近患者头皮21。

37.在脑电图测试后的复位过程中,通过旋转和外拉控制柄3复位至图1所示状态,通过内推检测电极20以重新压缩压簧8并使沟槽13和长柄钩14重新钩连以维持压簧8的压缩状态。如图2及图3所示的,长柄钩14具有可相对旋转的钩柄1401和钩头1404,钩柄1401的上端与控制柄3固定连接,下端设有供钩头1404转动配合的销轴1402。销轴1402沿水平方向分布,并在销轴1402上套设有扭簧1403,扭簧1403的两端分别与钩柄1401和钩头1404固连,从而维持钩头1404处于图2所示的竖直状态。此外,钩头1404的外侧和沟槽13的外侧均为圆弧形,从而可在上推检测电极20时,如图3所示的通过沟槽13外侧和钩头1404外侧的圆弧形配合,挤压钩头1404倾斜并使扭簧1403形变,至钩头1404的内侧钩体越过沟槽13后钩头1404即在扭簧1403的弹力作用下复位至竖直状态并与沟槽13内侧相勾连。

38.实施例2

39.本实施例的结构基本与实施例1相同,区别仅在于如图9和图10所示的,本实施例中的上侧周向槽101的周角仍为约40

°

,而沟槽13对于钩头1404的包角较大,约为60

°

,且上下两侧的周向槽101与轴向槽102形成z形结构。由此,在旋转控制柄3转动的过程中,定位柱2沿上侧周向槽101滑动至轴向槽102的上端后,因钩头1404仍未脱离沟槽13,压簧8即推动基座12及基座12上的检测电极20迅速下移,同时也拉动控制柄3迅速下移。在控制柄3下端接触并挤压控制气囊6后,控制气囊6和摩擦止转气囊10中的空气即产生阻挡控制柄3持续下移的推力。当该推力与压簧8推力达到平衡后控制柄3和检测电极20均停止下移。此时由人力下压控制柄3下移至定位柱2下滑至轴向槽102的底部,使摩擦止转气囊10膨胀进行止转,然后再次同向旋转控制柄3使定位柱2滑至下侧周向槽101的右端以维持止转效果的过程中,钩头1404脱离沟槽13使压簧8再次释放推力以推动检测电极20下移直至其下端与患者头皮21接触。

40.由上述实施过程可以看出,本实施例中压簧8的释放过程分隔为相互间隔的两段,检测电极20在直接与头皮21接触的行程较实施例1更短,且压簧8因经过第一次弹力释放而长度较长导致产生的推力较小,故可避免直接释放压簧8弹力和惯性作用导致的检测电极20对于患者头皮21的急速冲击,进而避免导致的头皮21冲击伤,并提高了检测电极20的使用寿命。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1