一种BPPV诊疗系统及其应用方法与流程

本发明涉及医疗设备,尤其涉及一种bppv诊疗系统及其应用方法。

背景技术:

1、良性阵发性位置性眩晕(benign paroxysmal positional vertigo,bbpv),俗称耳石症,是一种临床上最为常见的引起眩晕的周围性前庭疾病。虽然耳石症是良性疾病,部分患者可以在几天到几周之内逐渐缓解,但是发作性眩晕不适,活动受限,严重影响工作生活。尤其是老年患者,容易跌到,造成二次伤害。

2、半规管(semicircular canals)是维持姿势和平衡有关的内耳感受装置,内耳的组成部分。每一侧内耳有上、后和外三个相互垂直的环状管,即上半规管、后半规管和外侧半规管,连结内耳与前庭。良性阵发性位置性眩晕常累及后半规管、外半规管和上半规管。

3、耳石症的临床特征比较明显,非常容易识别。由于耳石附着于耳石器,而当一些致病因素导致耳石脱离并移位到半规管中,在人体头位变化时,移位的耳石在重力作用下发生沉降,直接或者间接刺激壶腹嵴毛细胞,诱发眩晕呕吐,从而导致良性阵发性位置性眩晕。头位改变的动作比如起卧翻身低头抬头,诱发片刻的眩晕,视物旋转,伴身体不稳,甚至摔倒,片刻眩晕停止。通常眩晕发作持续时间少于1分钟,比较典型的描述是几秒到几十秒。保持头位不动如平卧不动,坐立不动,甚至行走,都不会诱发眩晕。但可有行走不稳感,伴头昏不适。如果眩晕严重,可伴有恶心呕吐。

4、但是由于耳石颗粒非常细小,仅为头发直径的十分之一,临床影像学检查方法包括核磁共振和ct都是无法分辨出耳石,也不能诊断耳石症。而大部分的引起眩晕的疾病,头位改变都可能诱发或者加重眩晕。所以按照严密的临床诊疗思维,诊断耳石症,需要排除其他疾病。至少数十种疾病会导致眩晕,涉及多个学科领域,这对耳石症的诊疗工作提出巨大的挑战,需要眩晕专家才能完成。

5、由于耳石症通常是突发起病,起卧诱发眩晕,就诊困难,缺乏足够的眩晕专家资源,经常经历不必要的检查如头颅ct和核磁共振检查,确诊也困难。而且耳石症存在一定复发率,一般1年之内的复发率是15%,5年之内引起复发的可能性是50%,导致预期性焦虑,即害怕再次发作,病患很难得到及时的诊断和治疗。

技术实现思路

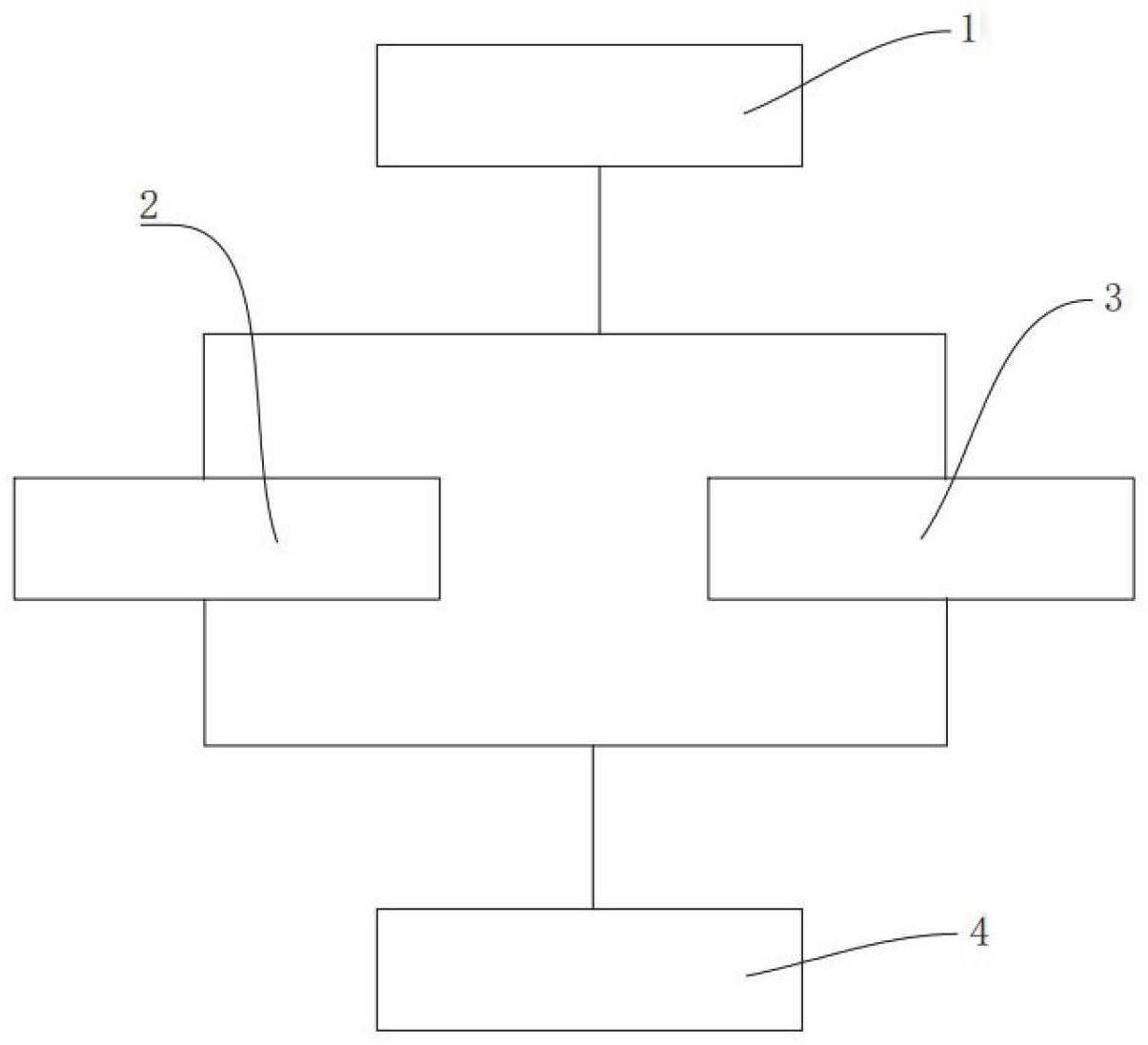

1、针对现有技术中的缺陷,本发明的目的一是提供一种bppv诊疗系统。本发明的目的一是通过如下技术方案实现的,一种bppv诊疗系统,包括姿位传感模块以及肌电采集模块和/或眼动采集模块;

2、所述姿位传感模块用于采集头部位置变动信息;所述肌电采集模块用于检测眼震的发生和/或识别眼球震颤的频率、跳动方向;所述眼动采集模块用于判断眼震类型、参数。

3、优选地,所述系统还包括虚拟仿真模块;

4、所述虚拟仿真模块包括bppv虚拟仿真模型、耳石,用于观察或试验翻滚复位动作所诱发的耳石在bppv虚拟仿真模型内的运动情况。

5、优选地,所述姿位传感模块包括采集部、显示端,所述采集部采集头部位置变动信息,所述显示端用于同步显示虚拟仿真模块的bppv虚拟仿真模型。

6、优选地,所述显示端包括电脑、显示器、手机、扩展显示设备中的一种或多种。

7、优选地,所述肌电采集模块包括若干电极、放大器、分析程序;用于测量眼球运动时眼眶周围电位的变化;

8、耳后设置有参考电极,用于提供参考电压;

9、眼睛两侧分别设置有电极,用于记录眼球水平方向的运动信号;

10、每只眼睛上方和下方分别设有电极,用于记录眼球垂直方向的运动信号;

11、放大器对运动信号放大并传输给分析程序进行量化,用于检测眼震的发生并且识别眼球震颤的频率和跳动方向。

12、优选地,所述电位变化为200~1200μv。

13、优选地,所述眼动采集模块包括瞳孔追踪组件、眼震分析组件;所述瞳孔追踪组件用于记录水平眼震、垂直眼震、旋转眼震中的一种或多种,眼震分析组件用于判断眼震类型和参数。

14、本发明的目的二是提供一种bppv诊疗系统的应用方法。本发明的目的二是通过如下技术方案实现的,一种bppv诊疗系统的应用方法,包括步骤a或步骤b;

15、所述步骤a包括通过所述bppv诊疗系统指导病患做出第一指定动作,和/或通过所述bppv诊疗系统得到耳石的位置信息、后续指定动作中的一种或多种;

16、所述步骤b包括通过所述bppv诊疗系统指导病患做出第二指定动作使耳石复位,和/或通过所述bppv诊疗系统得到耳石的位置信息、后续指定动作中的一种或多种使耳石复位。

17、优选地,所述第一指定动作包括:

18、a1、保持直立位;

19、b1、变为俯卧位;

20、c1、向左侧转头90°至右侧卧位;

21、d1、回复俯卧位;

22、e1、向右侧转头90°至左侧卧位;

23、f1、如果没有诱发头晕眼震,继续翻身180°至右侧卧位;

24、g1、反方向翻身180°;

25、或a2、低头90°;

26、b2、向左侧或右侧转头45°;

27、c2、坐起后仰45°。

28、优选地,所述第二指定动作包括:

29、a3、先将头处于一侧侧头位置(患侧);

30、b3、向后仰45°;

31、c3、将头处于另一对侧侧头位置;

32、d3、叩拜位置;

33、e3、俯卧位;

34、f3、坐起;

35、或a4、平视位;

36、b4、双膝下跪、双手触地、以头叩地,保持约1分钟;

37、c4、全身俯地,头身保持平直;

38、d4、翻身90°至左(右)侧侧卧位,保持一定时间或者直到眩晕缓解;

39、e4、快速翻身至平卧位,并且头部继续快速向右(左)转动45~70°,保持一定时间(约1分钟)或者直到眩晕缓解;

40、f4、经右(左)侧卧位至俯卧位,保持约1分钟或者直到眩晕缓解;

41、g4、双手撑地半跪坐,前倾45°,保持约1分钟;

42、h4、回复平视位。

43、总脚、外半规管和后半规管短臂在椭圆囊的开口毗邻。平视位,以椭圆囊为惨遭,总脚处于高位,外半规管处于同一水平面,而后半规管短臂处于低位。不同的头位,会影响耳石移位的位置。

44、平视位,耳石首先会进入后半规管短臂;当逐渐增加头部后仰角度,超过25°耳石就可能进入外半规管;但后仰超过60°的时候,总脚开始位于椭圆囊的下方,但由于耳石位于椭圆囊底部,此时耳石还是难以进入,当后仰角度超过70°的时候,耳石开始会经总管进入后半规管;当后仰角度超过70°但小于90°,耳石会经总管进入后半规管或者外半规管;当后仰角度超过90°,耳石会经总管进入后半规管,但不再进入外半规管;当后仰超过130°,耳石会经总管进入上半规管。本发明应用方法严格避免仰卧位置,以免椭圆囊的耳石进入半规管。

45、与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:

46、(1)本发明bppv诊疗系统通过设置姿位传感模块以及肌电采集模块和/或眼动采集模块,观察头位改变和眼动变化,判断耳石运动,智能判断耳石位置,通过bppv虚拟仿真模块导入膜半规管模型,并根据需要在指定位置添加耳石,基于bppv虚拟仿真模型同步显示耳石运动,通过语言和文字实现互动,在家庭、诊疗场所等多种场景内均可应用;

47、(2)本发明bppv诊疗系统的应用方法可以指导病患做出第一指定动作,通过姿位传感模块以及肌电采集模块判断耳石的位置和运动轨迹,从而判断是否确诊bppv;在确诊bppv后,根据耳石的位置和运动轨迹,可以指导病患做出后续指定动作,并通过bppv虚拟仿真模块同步显示耳石运动轨迹,复位情况;

48、(3)本发明bppv诊疗系统的应用方法可以指导病患做出第二指定动作,其中通过a4、平视位;b4、双膝下跪、双手触地、以头叩地,保持约1分钟;c4、全身俯地,头身保持平直;d4、翻身90°至左侧侧卧位或右侧侧卧位,保持一定时间或者直到眩晕缓解;e4、快速翻身至平卧位,并且头部继续快速向右转动45~70°,保持一定时间(约1分钟)或者直到眩晕缓解;f4、经右侧卧位至俯卧位,保持约1分钟或者直到眩晕缓解;g4、双手撑地半跪坐,前倾45°,保持约1分钟;h4、回复平视位;该应用方法可以复位三半规管不同位置的耳石,并且不会使得位于椭圆囊的耳石进入半规管,不会引起耳石半规管转换和耳石再入,非常适合配合bppv诊疗系统在家庭内或治疗场所应用,从而有效缩短诊疗时间。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!