一种枸橼酸他莫昔芬复合纳米颗粒分散液、其制备方法和应用

1.本发明涉及纳米颗粒分散液,具体涉及一种枸橼酸他莫昔芬复合纳米颗粒分散液及其制备方法和应用。

背景技术:

2.枸橼酸他莫昔芬(tamoxifen citrate, tmc)别名三苯氧胺,化学名为(z)-n,n-二甲基-2-[4-(1,2-二苯基-1-丁烯基)苯氧基]-乙胺枸橼酸盐。分子式为c26h29no

•

c6h8o7,分子量为563.65。为白色或类白色结晶性粉末,无臭。在甲醇中溶解,在乙醇或丙酮中微溶,在三氯乙烷中极微溶解,在水中几乎不溶;在冰醋酸中易溶。

[0003]

依据美国食品药品监督管理局(fda)制定的生物药剂学分类系统(bcs)的规定,枸橼酸他莫昔芬是 bcs i类药物。目前,国内外已上市的产品有片剂和胶囊剂两种,规格有10mg 和20mg 两种,均属于普通口服固体制剂,常用于原发性或复发性乳腺癌的治疗。枸橼酸他莫昔芬的分子结构类似于雌性激素,可以与乳腺癌细胞中的受体结合,从而阻止乳腺癌细胞内受体的合成,主要是通过阻止雌性激素的生长限制了乳腺癌细胞的繁殖与扩散。由于其脂溶性强,口服后易在体内蓄积,不良反应较多,特别是对子宫和卵巢影响较大。普通片剂存在释放过快、作用时间较短;对胃刺激性强;毒副作较大等问题。

[0004]

近年来,有关 tmc 缓释制剂的研究越来越多。常见的缓释剂型有缓释片、缓释胶囊、缓释针剂、缓释贴剂,更多的tmc缓释剂型有待于开发。

技术实现要素:

[0005]

本发明的目的在于提供一种粒径小、分散性高和生物相容性好的的枸橼酸他莫昔芬复合纳米颗粒分散液及其制备方法,还提供分散液的应用。

[0006]

为了实现上述目的,本发明所采用的技术方案为:一种枸橼酸他莫昔芬复合纳米颗粒分散液,其特征在于,所述枸橼酸他莫昔芬复合纳米颗粒的粒径为70~150nm,粒径分散度为15~30%,以所述分散液的总量为基准,所述分散液包括:聚丙烯酸树脂

ⅱꢀꢀꢀ

0.005%~0.02%(w/v)枸橼酸他莫昔芬

ꢀꢀꢀ

0.0025%~0.007%(w/v)大豆多糖

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

0.5%~2%(w/v)水

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

余量;其中,聚丙烯酸树脂ⅱ和枸橼酸他莫昔芬共沉淀形成所述纳米颗粒。

[0007]

大豆多糖有分散性、稳定性、乳化性和黏着性等多种功能,并具有良好的生物相容性。聚丙烯酸树脂ⅱ在中性和弱碱性环境中易溶,可溶于乙醇,但不溶于水,可作为在胃中不溶解而在肠中溶解的包衣材料,属于肠溶型树脂。枸橼酸他莫昔芬复合纳米颗粒利用这一特性来配制控制释放系统,该系统可被分解并溶解在ph值为6.8左右的小肠中。

[0008]

作为技术方案的进一步改进,以所述分散液的总量为基准,枸橼酸他莫昔芬的含量为0.004%~0.007%(w/v)。

[0009]

一种所述分散液的应用,所述复合纳米颗粒能够在胃部保护包封的tmc结构与活性,并在肠道部位特异性释放。因此,所述分散液用于制备枸橼酸他莫昔芬的肠道部位缓释剂型。

[0010]

作为技术方案的进一步改进,所述分散液用于制备枸橼酸他莫昔芬口服液。

[0011]

一种所述分散液的制备方法,包括如下步骤:步骤s1,将聚丙烯酸树脂ⅱ和枸橼酸他莫昔芬完全溶于乙醇水溶液中,制得内相溶液;步骤s2,将大豆多糖溶于去离子水中,制得外相溶液;步骤s3,用共轴流聚焦法将步骤s1获得的内相溶液包裹在步骤s2获得的外相溶液中制备纳米颗粒;步骤s4,将步骤s3制得的纳米颗粒溶液旋蒸去除溶液内的乙醇,获得纳米分散液。

[0012]

本发明的制备方法采用大豆多糖,由于其含有部分羧基基团,在水中电离可以阻止纳米颗粒的聚集,因此无需采用表面活性剂来稳定颗粒作为技术方案的进一步改进,为了平衡有效成分的溶解性和分散液体系对人体的安全性,步骤s1中乙醇水溶液为85-95%(v/v)乙醇水溶液。

[0013]

作为技术方案的进一步改进,为了使内相溶液与外相溶液达到一定的流速比,利用流速差异,使得内相溶液被外部水相以较高流速挤压成细流,聚焦后的细流宽度较窄,进而两相快速混合,内相溶液与外相溶液的体积流速比为1:5~20。

[0014]

作为技术方案的进一步改进,为了平衡分散液的稳定性和复合纳米颗粒的浓度,大豆多糖在外相溶液中的浓度为0.5%~2%(w/v)。一种制备所述分散液的微流控装置,它包括底座、外相管(1)、内相管(2)和外相进样管,其中,所述内相管(2)固定在底座上,一端套接所述外相管(1),另一端连接第一软管(5),所述第一软管(5)套接第一注射器的针头,所述第一注射器安装在第一注射泵上;所述外相进样管包括进样管部(32)和进样管安装座(31),所述进样管安装座(31)固定在所述底座上,所述进样管安装座(31)设有进样管穿孔和内腔,所述进样管部(32)穿设过所述进样管穿孔,所述内腔通过进样管部(32)与外部连通;所述进样管部(32)的外端套接有第二软管(4),所述第二软管(4)套接第二注射器的针头,所述第二注射器安装在第二注射泵上;所述外相管(1)与所述内相管(2)的套接处位于所述内腔,所述进样管安装座对应所述外相管(1)、内相管(2)分别开设有凹槽和/或穿孔,所述外相管(1)的外端对应设置有接收瓶,所述接收瓶用于收集分散液。

[0015]

作为技术方案的进一步改进,为了便于安装和搭建,所述外相管为方形管,所述方形管的内壁为圆柱面;所述外相进样管为点胶针头,所述进样管部(32)为点胶针头的针头部,所述进样管安装座(31)为点胶针头的针座部。

[0016]

作为技术方案的进一步改进,为了所述外相管的内径为0.9~1.2mm, 所述内相管的内径为120~160μm,所述点胶针头为18g点胶针头.为了获得稳定流动的外相溶液和分散液的形成,所述内相管伸入所述外相管的长

度在1000μm以上, 所述外相管的长度在1300μm以上,即外相管长度-内相管伸入的部分长度=剩余的长度, 剩余的长度在300μm以上。

[0017]

本发明相对现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步,具体的说,本发明的分散液中纳米颗粒负载tmc药物,具有良好的可分散性和稳定性整个体系绿色无害,分散液生物相容性良好,分散液中的的纳米颗粒可以顺利通过胃,到达肠道特定部位才缓慢释放药物,具有广泛的应用前景。进一步说,本发明采用微流控的方法制备分散液,原料廉价易得,成本低。再一步说,本发明还提供一种微流控装置,制备简单,造价低,控制灵活,无润湿性影响,无需改性,且制备条件温和,不会影响tmc的结构与性能,可通过调节注射泵的进样流速精确设计与控制纳米颗粒粒径大小和改善药物的分散性,并且具有可连续性,操作方便简洁。

附图说明

[0018]

图1为微流控装置的结构示意图。

[0019]

图2为使用不同外相稳定剂制备纳米粒子的粒径及单分散性影响结果图。

[0020]

图3为外相溶液中大豆多糖浓度对纳米颗粒粒径和zeta电位的影响结果图。

[0021]

图4为内外两相溶剂比对纳米颗粒粒径及包封率的影响结果图。

[0022]

图5为聚丙烯酸树脂ⅱ浓度对空白纳米颗粒粒径的影响结果图。

[0023]

图6为不同tmc浓度对纳米颗粒粒径及包封率的影响结果图。

[0024]

图7为聚丙烯酸树脂ⅱ、ssps、tmc及冻干后复合纳米颗粒的红外光谱图。

[0025]

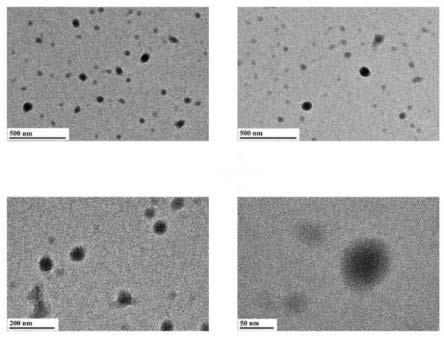

图8为复合纳米颗粒透射电镜图。

[0026]

图9为分散液的体外释放结果图。

[0027]

图中,1.外相管,2.内相管,31.进样管安装座,32.进样管部,4.第二软管,5.第一软管,6.第一凹槽,7.第二凹槽。

具体实施方式

[0028]

下面通过具体实施方式,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

[0029]

本公开中实施例中未注明具体条件的实验方法,通常按照常规条件,或按照原料或商品制造厂商所建议的条件。未注明具体来源的试剂,为市场购买的常规试剂。

[0030]

实施例中所用的实验材料:枸橼酸他莫昔芬(99%,阿拉丁试剂(上海)有限公司);聚丙烯酸树脂ⅱ(br,源叶生物);大豆多糖(br,70%,源叶生物);吐温80(化学纯,南京化学试剂股份有限公司);聚乙烯醇1788型(醇解度87.0~89.0%,上海麦克林生化科技有限公司);普朗尼克f68(m.w8600,大连美仑生物技术有限公司);18g点胶针头(苏州名宇电子);ab胶(美国devcon公司)。

[0031]

实施例中所用的实验仪器为:icx41显微镜(宁波舜宇仪器有限公司);2f04m高速相机(合肥富煌君达高科信息技术有限公司);tyd01-01-ce注射泵(保定雷弗流体科技有限公司);安东帕激光粒度仪(litesizer 500);透射电子显微镜(jem-2100plus);pc-100拉针仪(日本narishige公司);eg-401磨针仪(日本narishige公司);uv-1800紫外可见光分光光度计(日本shimadzu公司);ft/ir-4100型傅里叶变换红外光谱仪(日本jasco公司)。

[0032]

实施例1:分散液制备装置的搭建内相管2的制作:使用拉针仪设备将一根长毛细管烧拉成两到三节,再通过用磨针仪将拉针仪烧拉后的一根毛细管打磨至140-160μm,作为内相毛细管。具体制作时将已被打磨的毛细管放置在倒置显微镜的观察平台上,通过显微镜目镜以及显微镜连接的电脑端jifei显微镜专用测量软件,观察毛细管尖端粗细是否达到实验要求。

[0033]

如图1所示,外相管1为方形管,所述方形管的内壁为圆柱面,内径为0.9~1.2mm,长度为1.3~1.5mm。先将外相管1固定于载玻片中心位置,再把内相管2插入外相管1中,通过jifei测量软件放大观察外相管1的内部情况,调整内相管2与外相管1上下距离,使内相管2到外相管1的内壁等距离宽度。再将内相管2从外相管1一侧插入,调整内相管2与方形管在微观条件下的距离,使得内相管2伸入外相管1内的长度为1000μm。

[0034]

外相进样管为18g点胶针头,18g点胶针头的针座部位进样管安装座31,18g点胶针头的针头部为进样管部32。将18g点胶针头缓慢放置在内相管2与外相管1接口处,沿着液体来料方向18g点胶针头的轴线位于两管接口前方,将18g点胶针头的针座对应内相管2与外相管1分别烧烫出两个凹槽:第一凹槽6和第二凹槽7,用ab胶将18g点胶针头、内相管2和外相管1固定在载玻片上,载玻片即为底座。

[0035]

第一软管(5)和第二软管(4)为聚四氟乙烯软管,内相管2的外端套接有第一软管(5),所述第一软管(5)套接第一注射器的针头,,所述第一注射器安装在第一注射泵上。所述进样管部(32)的外端套接有第二软管(4),所述第二软管(4)套接第二注射器的针头,所述第二注射器安装在第二注射泵上。所述外相管(1)的外端对应设置有接收瓶,所述接收瓶用于收集分散液。

[0036]

实施例2:分散液的制备1)两相溶液的制备称取tmc和聚丙烯酸树脂ⅱ溶于1ml 90%(v/v)乙醇中,放置于磁力搅拌器上搅拌至完全溶解,制得内相溶液。

[0037]

分别将吐温80、聚乙烯醇、普朗尼克f68、大豆多糖溶于去离子水中,将溶液置于旋涡混合器上使其快速溶解,制得外相溶液。

[0038]

内相溶液与外相溶液的体积比例为1:5、1:10、1:15以及1:20。

[0039]

1)分散液的制备将内相溶液吸入第一注射器(5),同时用第二注射器(4)吸取外相溶液,将两个注射器分别固定在第一、第二注射泵上。调节内相溶液和外相溶液注射泵的注入流速,使得内相溶液与外相溶液可以同时流入装置内。

[0040]

在微流控装置中,内相溶液沿着内相管(2)流动然后流入外相管(1),在外相管(1)中被外相溶液以较高流速挤压成细流,通过聚焦后的细流宽度极窄,乙醇与水快速混合,tmc和聚丙烯酸树脂ⅱ共同沉淀析出,且tmc被包裹在聚丙烯酸树脂ⅱ内,形成复合纳米颗粒,内相溶液与外相溶液汇集后形成的细流最终流入收集瓶。收集完后将已制得的纳米颗粒溶液转置于烧瓶内,用旋转蒸发器蒸发去除乙醇,旋转蒸发器温度控制在30℃,转速60r/min,因溶液内乙醇含量较低,可蒸发2~3min即可除尽乳液中的有机溶剂。

[0041]

实施例3选用实施例2中内相溶液浓度为:tmc0.5%(w/v)、聚丙烯酸树脂ⅱ1%(w/v),内、外

相溶液流速比1:10(即内相溶液流速为10ul/min,外相溶液流速为100ul/min),以外相溶液中溶质及其外相溶液浓度作为单因素变量制得的分散液。使用安东帕激光粒度仪(litesizer 500)测粒径分布和zeta电位。由图2可知,使用吐温80、聚乙烯醇(pva)和普朗尼克f68(pluronic f68)制得的纳米粒子粒径偏大且均一度相对较低,而使用大豆多糖做稳定剂的四组纳米颗粒粒径小且均一。由图3可知四组不同浓度的大豆多糖(ssps)制备的纳米颗粒的周内粒径与电位测量结果显示,0.5%(w/v)组粒径不断增长,电位也不稳定,0.8%w/v组粒径在第二天增长后趋于稳定。1.0%w/v和2.0%w/v两组效果接近,六天内粒径测量结果无明显波动。实施例4选用实施例2中以内相溶液浓度为:tmc 0.5%(w/v)、聚丙烯酸树脂ⅱ1%(w/v),外相溶液浓度为ssps 1%(w/v),以内、外相溶液流速比作为单因素变量制得的分散液。如图4,当内、外相溶液流速比为1:10时制得的米粒子粒径最小,且48h内稳定。实施例5选用实施例2中以外相溶液浓度为ssps 1%(w/v),内、外相溶液体积流速比1:10,内相溶液不添加药物,以内相溶液中聚丙烯酸树脂ⅱ浓度为单因素变量制备空白纳米粒子的分散液。如图5所示,四组纳米粒子粒径都比较均一。当内相溶液中聚丙烯酸树脂ⅱ为10mg/ml时即1%(w/v)时(即聚丙烯酸树脂ⅱ在分散液中浓度为0.01%(w/v)),制得纳米复合粒子粒径最小,仅78nm。实施例6选用实施例2中以外相溶液浓度为ssps 1%(w/v),内、外相溶液体积流速比1:10,内相溶液中聚丙烯酸树脂ⅱ浓度为1%(w/v),以内相溶液中tmc浓度为变量制备的分散液。如图6所示,tmc浓度为2.5mg/ml和3mg/ml浓度组制备的粒子粒径在微米级别,超出了仪器检测范围。在内相溶液中tmc 4-7mg/ml即0.4-0.7%(w/v)浓度范围内(即tmc在分散液中浓度为0.004-0.007%(w/v)),粒径随浓度增加而增大,而tmc 0.7%(w/v)组粒径有所降低,可能是tmc浓度过大,聚丙烯酸树脂ⅱ没能将其包裹所致。实施例7采用超滤离心法测定包封率(ee),选用实施例2中以内相溶液浓度为:tmc 0.5%(w/v)、聚丙烯酸树脂ⅱ1%(w/v),外相溶液浓度为ssps 1%(w/v),以内、外相溶液体积流速比为作为单因素变量制得的分散液,以及,选用实施例2中以内相溶液浓度为聚丙烯酸树脂ⅱ1%(w/v),外相溶液浓度为ssps 1%(w/v),以内、外相溶液体积流速比为1:10,以内相溶液中tmc浓度作为单因素变量制得的分散液。

[0042]

总tmc的测定为:将0.5ml纳米分散液加入到50倍体积的90%乙醇溶液中,超声5min使其完全溶解。游离tmc的测定:吸取2ml纳米粒子分散液于超滤离心管中,6000rpm离心10min,取外管液体用90%乙醇稀释50倍,超声溶解完全。使用紫外可见光分光光度计测定吸光度,依据浓度标准曲线计算出相应的浓度,浓度标准曲线如下:以90%乙醇溶液做溶剂:y=0.02188x-0.000598 ,r2=0.9999由以下公式计算得到包封率。

[0043]

包封率(ee)计算公式:

×

100%其中,m:测得的tmc总量;m:游离的tmc量;

如图4所示,在考察内、外相溶液体积流速比为时还测定了0天纳米粒子的包封率,四组纳米粒子包封率都在80%以上,内相溶液和外相溶液体积流速比为1:5的组相对偏低80.04%。随着外相流速提高,内、外相溶液体积流速比1:10组包封率(ee)86.72%,当内、外相溶液体积流速比升至1:15时包封率略有下降,在内、外相溶液体积流速比为1:20组又恢复到较高水平87.62%。

[0044]

如图6所示,聚丙烯酸树脂ⅱ浓度固定在10mg/ml。当tmc浓度为2.5mg/ml和3mg/ml时不能形成纳米级颗粒,由于聚丙烯酸树脂ⅱ占比较大包封率都在85%以上。当tmc浓度为4mg/ml时,包封率略有下降,但粒径较小。tmc浓度为5mg/ml时包封率达到最高值86.72%,此时以达到聚丙烯酸树脂ⅱ的包封极限,当tmc浓度再增加时包封率呈下降趋势。

[0045]

结合粒径及电位测量结果,可以得出制备纳米颗粒的最优条件:外相溶液是1%(w/v)ssps,内相溶液浓度是0.5%(w/v)tmc和1%(w/v)聚丙烯酸树脂ⅱ,内、外相溶液体积流速比为1:10。实施例8利用红外光谱分析纳米颗粒的化学结构,4000~400cm-1

范围内扫描tmc、ssps、聚丙烯酸树脂ⅱ、空白纳米颗粒和载药纳米颗粒的固体样品,获得其ft-ir光谱。其中空白纳米颗粒的分散液制备条件为:外相溶液是1%(w/v) ssps,内相1%(w/v)聚丙烯酸树脂ⅱ,内、外相溶液流速比1:10。载药纳米颗粒的分散液制备条件为:外相溶液是1%(w/v)ssps,内相溶液浓度为0.5%(w/v)tmc、 1%w/v聚丙烯酸树脂ⅱ,内、外相溶液体积流速比1:10。空白纳米颗粒和载药纳米颗粒是将上述两种分散液冻干制得。

[0046]

如图7所示,包材聚丙烯酸树脂ⅱ在b处2985cm-1

和2939cm-1

的两个小尖峰,是饱和-ch的特征峰;c处1735cm-1

为酯基中-c=o的不对称伸缩振动峰;d区左侧1178cm-1

处为酯基中c-o的不对称伸缩振动吸收峰。可溶性大豆多糖,a处3430cm-1

的宽吸收峰代表了羟基(-oh)的伸缩振动,b处2930cm-1

的弱吸收峰是烷基c-h的振动特征峰;d处1030cm-1

的吸收峰则表示醚键的存在。tmc在a、b处都有特征吸收峰;该晶型在c处-c=o的不对称伸缩振动峰有两个;苯环的特征吸收峰在1588cm-1

、1235cm-1

及707cm-1

处。在载药纳米颗粒的图谱中,苯环特征吸收处均为出峰,与空白纳米颗粒的图谱一致,因此证明了tmc的成功包封。

[0047]

实施例9选用实施例2中以内相溶液浓度为:tmc 0.5%(w/v)、聚丙烯酸树脂ⅱ1%(w/v),外相溶液浓度为ssps 1%(w/v),以内、外相溶液体积流速比为1:10制得的分散液。取分散液稀释后滴于铜网上,3 min后用滤纸吸干多余水分,滴加1%磷酸钨,染色5 min后,吸干染料,并将网格风干,形成一层薄膜,然后用透射电镜进行观察。得出tem电镜结果图。由图8所示,制备的纳米颗粒都为纳米级且具有较好的均一性,颗粒平均直径在70~150 nm之间,纳米粒子球形度完好、单分散性好,分布均匀,无团聚现象。

[0048]

实施例10参考《日本橙皮书》,制备ph1.2的模拟胃酸溶液(不含酶),ph6.8的模拟小肠液(不含酶),使用紫外分光光度计测量tmc的吸光度,测出在276nm波长处有最大紫外吸收,建立tmc浓度标准曲线如下:曲线a以模拟胃液作为溶剂:y=0.01951x-0.00546 r2=0.99984曲线b以模拟小肠液作为溶剂:y=0.01877x-0.01102r2=0.99902

为研究所制备纳米颗粒的体外释放情况,选用实施例2中以内相溶液浓度为:tmc 0.5%(w/v)、聚丙烯酸树脂ⅱ1%(w/v),外相溶液浓度为ssps 1%(w/v),以内、外相溶液体积流速比为1:10制得的分散液。因包封的tmc含量较低,故实验设计投入8ml的纳米颗粒分散液置于模拟胃液和模拟肠液中处理。将微囊放置与恒温振荡器上在37℃,100 rpm连续搅拌,取样检测。

[0049]

图9中a显示,tmc在胃中有少量的释放,最终累积释放量仅达到25.6%;图9中b显示,在肠液中tmc能够缓慢释放释放,30h达41.5%。纳米颗粒在胃液和肠液中释放速率的不同是因为tmc本身在酸性介质中就易溶,通过聚丙烯酸树脂ⅱ的包封已成功抑制了其在胃液中的释放。在碱性介质中随着聚丙烯酸树脂ⅱ壳的溶解,内部被包封的药物缓慢释放。由此可见,本发明制备的纳米分散液能保护tmc药物不受胃液的影响避免过早释放,同时还能实现肠道部位缓慢释放药物。

[0050]

最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解,依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换;而不脱离本发明技术方案的精神,其均应涵盖在本发明请求保护的技术方案范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1