一种放置经鼻咽旁间隙负压引流管的方法

1.本发明涉及负压引流管技术领域,尤其是涉及一种放置经鼻咽旁间隙负压引流管的方法。

背景技术:

2.咽旁间隙肿瘤是耳鼻喉头颈外科的常见疾病,经口内镜或达芬奇机器人微创切除是目前的主流微创手术切除方法。肿瘤切除后会在咽旁间隙遗留较大的术腔。既往的处理方法有两大类:

①

部分缝合口咽部粘膜切口不放置术腔负压引流管,在这种方法中,部分缝合切口不放置术腔负压引流容易引起术腔积液感染;

②

全部缝合手术切口放置术腔负压引流管但是引流管从口内引出,在这种方法中,把术腔负压引流管从口腔内引出会给患者造成明显不适感,因为口内引出的引流管会对患者术后进食讲话等各种日常活动带来不便,因此接受程度不高,需要进行改进。

技术实现要素:

3.本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提供一种放置经鼻咽旁间隙负压引流管的方法。

4.本发明的技术方案如下:一种放置经鼻咽旁间隙负压引流管的方法,其特征在于,包括以下步骤:

5.s1、将负压引流管末端从一侧鼻腔前鼻孔置入,经鼻咽部到达口咽部术腔旁;

6.s2、在咽旁术腔内侧壁用血管钳或者其它器械造一小孔,从小孔中由外侧向内侧口咽部置入血管钳;

7.s3、将先前已经置入至口咽部的负压引流管末端调整方向被血管钳抓住;

8.s4、将血管钳夹紧负压引流管末端,从口咽部拉入咽旁间隙并剪断调整进入术腔负压引流管的长度;

9.s5、将负压引流管固定于悬雍垂旁的口咽部粘膜及肌肉组织。

10.进一步地,在步骤s5中,固定方式为:对负压引流管周围的粘膜及肌肉组织进针缝合后打结,再与负压引流管进行打结固定。

11.进一步地,还包括步骤s6,所述步骤s6为:对负压引流管从前鼻孔的引出下方的皮肤组织进针缝合打结,再固定于负压引流管,并缝合术腔切口;或者是先缝合术腔切口,再对负压引流管从前鼻孔的引出下方的皮肤组织进针缝合打结,最后固定于负压引流管。

12.和现有技术相比,本发明的有益效果如下:

13.1、经鼻咽旁间隙负压引流管的放置能够明显提高经口咽旁间隙肿瘤切除患者对于术后放置术腔负压引流管的接受程度,与经口放置咽旁间隙负压引流管相比,经鼻放置法更加舒适。

14.2、因为患者接受程度高,能够在绝大部分患者中推广应用,从而能够降低该类手术的术后术腔感染等并发症,促进术腔愈合,提高临床疗效。

15.本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

16.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图:

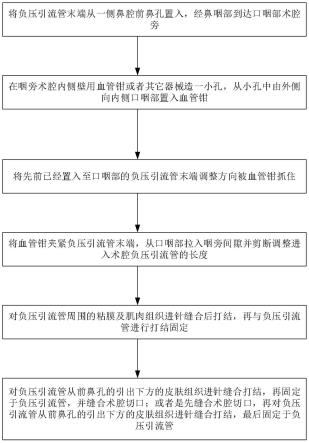

17.图1是本方法的示意图。

具体实施方式

18.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

19.下面详细描述本发明的实施例,实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“内”、“外”、“竖向”、“周向”、“径向”、“轴向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

20.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

21.如图1所示的一种放置经鼻咽旁间隙负压引流管的方法,包括以下步骤:

22.s1、将负压引流管末端从一侧鼻腔前鼻孔置入,经鼻咽部到达口咽部术腔旁;

23.s2、在咽旁术腔内侧壁用血管钳或者其它器械造一小孔,从小孔中由外侧向内侧口咽部置入血管钳;

24.s3、将先前已经置入至口咽部的负压引流管末端调整方向被血管钳抓住;

25.s4、将血管钳夹紧负压引流管末端,从口咽部拉入咽旁间隙并剪断调整进入术腔负压引流管的长度,这里所说的咽旁间隙是一种生物组织,位于翼内肌、腮腺深部与咽侧壁之间,呈倒立的锥体形。

26.s5、为防止负压引流管术后从患者鼻腔脱出,需要进行1-2次固定。第一次固定是将负压引流管固定于悬雍垂旁的口咽部粘膜及肌肉组织。悬雍垂是人体解剖名称,指口腔内软腭游离缘向下突出的部分。该固定方式为:对负压引流管周围的粘膜及肌肉组织进针缝合后打结,再与负压引流管进行打结固定。

27.s6、为了进一步防止术后负压引流管从鼻腔脱出,可对负压引流管进行第二次固

定进行,第二次固定方式为:对负压引流管从前鼻孔的引出下方的皮肤组织进针缝合打结,再固定于负压引流管,并缝合术腔切口;或者是先缝合术腔切口,再对负压引流管从前鼻孔的引出下方的皮肤组织进针缝合打结,最后固定于负压引流管。也就是说,第二次固定和缝合术腔切口操作顺序可以对换。

28.本方法具有以下特点:

29.1、经鼻咽旁间隙负压引流管的放置能够明显提高经口咽旁间隙肿瘤切除患者对于术后放置术腔负压引流管的接受程度,与经口放置咽旁间隙负压引流管相比,经鼻放置法更加舒适。

30.2、因为患者接受程度高,能够在绝大部分患者中推广应用,从而能够降低该类手术的术后术腔感染等并发症,促进术腔愈合,提高临床疗效。

31.以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中端分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

技术特征:

1.一种放置经鼻咽旁间隙负压引流管的方法,其特征在于,包括以下步骤:s1、将负压引流管末端从一侧鼻腔前鼻孔置入,经鼻咽部到达口咽部术腔旁;s2、在咽旁术腔内侧壁用血管钳或者其它器械造一小孔,从小孔中由外侧向内侧口咽部置入血管钳;s3、将先前已经置入至口咽部的负压引流管末端调整方向被血管钳抓住;s4、将血管钳夹紧负压引流管末端,从口咽部拉入咽旁间隙并剪断调整进入术腔负压引流管的长度;s5、将负压引流管固定于悬雍垂旁的口咽部粘膜及肌肉组织。2.根据权利要求1所述的放置经鼻咽旁间隙负压引流管的方法,其特征在于,在步骤s5中,固定方式为:对负压引流管周围的粘膜及肌肉组织进针缝合后打结,再与负压引流管进行打结固定。3.根据权利要求1所述的放置经鼻咽旁间隙负压引流管的方法,其特征在于,还包括步骤s6,所述步骤s6为:对负压引流管从前鼻孔的引出下方的皮肤组织进针缝合打结,再固定于负压引流管,并缝合术腔切口;或者是先缝合术腔切口,再对负压引流管从前鼻孔的引出下方的皮肤组织进针缝合打结,最后固定于负压引流管。

技术总结

本发明公开了一种放置经鼻咽旁间隙负压引流管的方法,包括以下步骤:S1、将负压引流管末端从一侧鼻腔前鼻孔置入,经鼻咽部到达口咽部术腔旁;S2、在咽旁术腔内侧壁用血管钳或者其它器械造一小孔,从小孔中由外侧向内侧口咽部置入血管钳;S3、将先前已经置入至口咽部的负压引流管末端调整方向被血管钳抓住;S4、将血管钳夹紧负压引流管末端,从口咽部拉入咽旁间隙并剪断调整进入术腔负压引流管的长度;S5、将负压引流管固定于悬雍垂旁的口咽部粘膜及肌肉组织。本方法将肿瘤切除后遗留的咽旁间隙术腔负压引流管从鼻咽部经鼻腔引出,患者术后的不适感明显降低,接受程度高,明显降低术腔感染等并发症,并促进术腔愈合。并促进术腔愈合。并促进术腔愈合。

技术研发人员:吴春萍 陶磊 陈永正 徐成志 曹鹏宇 张铎 王媚 吴建芳

受保护的技术使用者:复旦大学附属眼耳鼻喉科医院

技术研发日:2022.08.04

技术公布日:2022/10/18

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1