一种带鼻咽通气道的胃肠镜咬口器

一种带鼻咽通气道的胃肠镜咬口器

【技术领域】

1.本发明涉及医疗器械技术领域,具体地说,是一种带鼻咽通气道的胃肠镜咬口器。

背景技术:

2.在无痛胃肠镜的检查中,通常需要对患者行静脉麻醉,但门诊静脉麻醉易导致患者咽喉部肌肉松弛,患者常常发生舌后坠,通气不足,造成患者氧饱和度下降。特别是对于肥胖的患者,一方面检查中限制性通气使得患者的氧储备功能下降,另一方面肥胖患者更容易发生舌后坠等呼吸道梗阻情况,常常氧饱和度下降明显。目前普通咬口器不具有吸氧通路,仅仅作为防止患者咬住内窥镜使用;无痛胃肠镜吸氧常常使用面罩或鼻导管吸氧,往往因为舌后坠以及鼻腔本身狭窄甚至鼻腔会因置入鼻咽通气道而出血最后导致吸氧效果不佳,无法充分使用高流量窒息氧合技术。临床上目前并未有专门的带鼻咽通气道的胃肠镜咬口器。

3.中国专利申请:cn210300937u,公告日:2020.04.14,公开了一种口咽通型胃肠镜咬口器,包括口咽通气管和咬口部,所述的口咽通气管呈半圆形或半椭圆形的片状圆弧弯曲,其端部为半封闭的半圆形或半椭圆形,口咽通气管的上端面沿底部方向设置有一氧气通道,氧气通道上均匀的设置有多个出氧孔且多个出氧孔与口咽通气管的侧面的外部相互连通,所述的口咽通气管的上端表面上设置有氧气接口,所述的氧气接口与口咽通气管的上端表面一体成型且与所述的氧气通道相互连通,所述的咬口部套设在所述的口咽通气管上且与口咽通气管可拆卸连接。其优点在于:实用方便灵活,能够解决患者出现舌后坠或呼吸抑制等呼吸道梗阻情况下缺氧的问题。虽然该装置能为出现舌后坠等呼吸道梗阻的患者提供氧气,但是该口咽通气管在患者口腔内占得位置太大,患者容易感到痛苦。

4.中国专利申请:cn214906658u,公告日:2021.11.30,公开了一种带通气道的胃镜咬口器,包括咬口器主体板,设置在咬口器主体板上的咬口器主体,咬口器主体的两端连通,咬口器主体板上设有与咬口器主体连通的胃镜管道插入口,所述咬口器主体的末端设有压舌板。其优点在于:通过在胃镜管道插入口的下方设置口咽通气管道连接口,口咽通气管道连接口螺纹连接口咽通气管道,口咽通气管道贯穿咬口器主体并朝患者的气管方向延伸,口咽通气管道连接口连接氧气供给管,胃镜管道插入口内插入胃镜管进行胃镜检测的过程中,口咽通气管道同时向患者供给氧气气源,保证肥胖患者的正常呼吸,防止肥胖患者因为口腔堵塞出现打鼾窒息的问题。虽然该装置也能为肥胖患者提供氧气,但该装置设计的口咽通气管在患者口腔内同样占据了太大的位置,患者容易因此感到痛苦。

5.综上所述,亟需一种不仅能为因舌后坠或呼吸抑制等呼吸道梗阻患者提供氧气,还能方便实施高流量窒息氧合技术,能改善患者氧合的带鼻咽通气道的胃肠镜咬口器。

技术实现要素:

6.本发明的目的是,提供一种不仅能为因舌后坠或呼吸抑制等呼吸道梗阻患者提供氧气,还能方便实施高流量窒息氧合技术,能改善患者氧合的带鼻咽通气道的胃肠镜咬口

器。

7.为实现上述目的,本发明采取的技术方案是:

8.一种带鼻咽通气道的胃肠镜咬口器,设有咬口器主体,所述咬口器主体为咬合壳体和外壳体一体化连接而成;所述咬合壳体为椭圆形筒体,上下两侧分别设有一咬合槽;所述咬合壳体的下方设置一压舌板;所述咬合壳体中间空心处设置有活瓣,所述活瓣中设有胃镜通道;所述活瓣侧面设有固定弹件,所述固定弹件设有两片,相对着插设在外壳体内,底部均设有弹簧,两固定弹件合在一起后中间有一圆形空缺,所述圆形空缺在固定弹件张开后形成鼻咽通道,能容纳通气管通过;所述通气管由一根粗管和一根细管组成,所述细管为粗管的旁路,细管的一头在粗管的侧面处与粗管相连通;所述外壳体上设置有一吸引管通孔。

9.作为本发明的一个优选例,所述粗管另一端封闭,端口呈圆钝状,近端口处的管道上开有两个侧孔;所述侧孔的外侧设有标记,所述标记为有颜色的圆点;所述细管尽头设有一接头。

10.作为本发明的另一优选例,所述咬合槽呈半圆形,内部铺设有棉垫,靠近患者牙齿内侧的槽体表面设有凸起,靠近患者牙齿外侧的槽体表面光滑。

11.作为本发明的另一优选例,所述压舌板与外壳体一体化连接而成,下表面贴合设置有棉片,形状贴合舌头的形态弧度。

12.作为本发明的另一优选例,所述粗管与细管连通的端口处设有一塑料塞,所述塑料塞适用于粗管。

13.作为本发明的另一优选例,所述外壳体的两侧设有连接杆,所述连接杆连接有固定带,所述固定带为松紧带。

14.本发明优点在于:

15.1、本发明结合内窥镜咬口功能和鼻咽通气道,既能防止内窥镜被咬,又能通过增加的鼻咽通气道帮助解决患者因舌后坠或呼吸抑制等呼吸道梗阻情况下发生的缺氧问题,同时还能连通高流量氧实施窒息氧合技术,改善患者氧合,避免患者缺氧。

16.2、所述活瓣不仅不会影响胃镜的进出操作,还能减少氧气泄露,进一步增加患者体内的氧浓度。

17.3、本发明操作简单,使用方便,通气管固定牢固,同时咬口器主体不容易从麻醉过后无意识的患者嘴内脱出,减少了临床麻醉医生的工作量,还能进行实时监测,适合临床推广使用。

【附图说明】

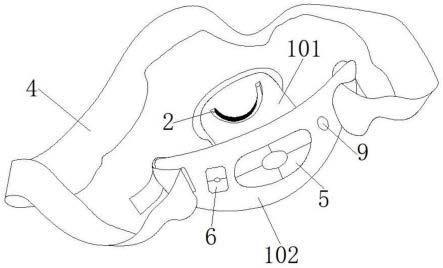

18.附图1是本发明一种带鼻咽通气道的胃肠镜咬口器的结构示意图。

19.附图2是本发明一种带鼻咽通气道的胃肠镜咬口器的咬口器主体侧面图。

20.附图3是本发明一种带鼻咽通气道的胃肠镜咬口器的通气管结构示意图。

【具体实施方式】

21.下面结合实施例并参照附图对本发明作进一步描述。

22.附图中涉及的附图标记和组成部分如下所示:

23.1.咬口器主体101.咬合壳体102.外壳体2.咬合槽3.压舌板4.固定带5.活瓣6.固定弹件7.通气管8.侧孔9.吸引管通孔 24.实施例1

25.请参见图1-2,图1是本发明一种带鼻咽通气道的胃肠镜咬口器的结构示意图,图2是本发明一种带鼻咽通气道的胃肠镜咬口器的咬口器主体侧面图。在本实施例中,优选所述的带鼻咽通气道的胃肠镜咬口器设有咬口器主体1,所述咬口器主体1为咬合壳体101和外壳体102一体化连接而成。

26.在本实施例中,优选所述的咬合壳体101为椭圆形筒体,上下两侧分别设有一咬合槽2;所述咬合槽2呈半圆形,内部铺设有棉垫,靠近患者牙齿内侧的槽体表面设有凸起,靠近患者牙齿外侧的槽体表面光滑,所述咬合槽2能增大患者牙齿在咬合时的摩擦力,使咬口器主体1不容易从麻醉后的患者嘴内脱出。

27.在本实施例中,优选所述的外壳体102上一体化设置有压舌板3,所述压舌板3设置于咬合壳体101的下方,贴合舌头的形态弧度,压舌板3的下表面贴合设置有棉片,所述棉片能帮助吸收患者的唾液。优选所述的外壳体102的两侧设有连接杆,所述连接杆连接有固定带4,所述固定带4为松紧带,适合不同患者使用。

28.在本实施例中,优选所述的咬合壳体101中间空心处设置有活瓣5,所述活瓣5中间为胃镜通道,所述咬合壳体101中间空心直径较大,活瓣5能减少氧气泄露,进一步提高氧气浓度。

29.在本实施例中,优选所述的活瓣5侧面设有固定弹件6,所述固定弹件6设有两片,相对着插设在外壳体102内,底部均设有弹簧,两片固定弹件6合在一起后中间有一圆形空缺,所述圆形空缺在固定弹件6张开后形成鼻咽通道,能容纳通气管7通过。

30.请参见图3,图3是本发明一种带鼻咽通气道的胃肠镜咬口器的通气管结构示意图。在本实施例中,优选所述的通气管7由一根粗管和一根细管组成,所述细管为粗管的旁路,细管的一头在粗管的侧面处与粗管相连通,所述粗管与细管连通的端口处设有一塑料塞,所述塑料塞适用于粗管;所述粗管另一端封闭,端口呈圆钝状,近端口处的管道上开有两个侧孔8,用于向患者输送氧气,所述侧孔8的外侧设有标记,所述标记为有颜色的圆点,用于提示侧孔8的方向;所述细管尽头设有一接头,所述接头用于连接监护仪器。使用时可将粗管从鼻咽通道中送入患者口腔,能防止插入患者口腔时引起出血,所述细管作为旁路可以连接二氧化碳监测仪器,实现实时监控。

31.在本实施例中,优选所述外壳体102上还设置有一吸引管通孔9,所述吸引管通孔9用于容纳吸引管,一般患者为侧卧位,所述吸引管从吸引管通孔9伸入后,能用于为患者吸痰或吸取多余的唾液。

32.本发明的使用方法和原理为:患者入室前进行常规ecg、spo2、nbp监测,医护人员帮助患者开放静脉通路,通过鼻导管为患者吸氧。再为患者口中放置咬口器主体1,患者用牙齿咬住咬合槽2,医护人员用固定带4将咬口器主体1固定在患者头上,且通过调节扣5调整好固定带4的长度。待患者入睡后,估量患者嘴角至鬓角距离作为置入鼻咽通气道在口腔内的体表参考距离,将配套通气管7中的粗管从固定弹件6中插入,插入时需绕过舌背,至患

者舌根处,放好后拔下塑料塞,粗管中接入高流量氧,完成麻醉诱导。为患者进行接下来的胃镜检查时,将胃镜从活瓣5中伸入,为患者进行检查,检查过程中还可将通气管7中的细管连接上二氧化碳监测仪器,实时监测患者的氧合。在需要时,可将吸引管从吸引管通孔9中送入患者嘴内,为患者进行吸痰或者吸取多余的唾液。本发明在临床预实验中发现效果良好,能减少缺氧事件发生。

33.需要说明的是,本发明结合内窥镜咬口功能和鼻咽通气道,既能防止内窥镜被咬,又能通过增加的鼻咽通气道帮助解决患者因舌后坠或呼吸抑制等呼吸道梗阻情况下发生的缺氧问题,同时还能连通高流量氧实施窒息氧合技术,改善患者氧合,避免患者缺氧。所述活瓣5不仅不会影响胃镜的进出操作,还能减少氧气泄露,进一步增加患者体内的氧浓度。本发明操作简单,使用方便,通气管固定牢固,同时咬口器主体不容易从麻醉过后无意识的患者嘴内脱出,减少了临床麻醉医生的工作量,适合临床推广使用。

34.以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和补充,这些改进和补充也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1