一种川芎提取物在制备防治认知障碍药物中的用途

1.本发明涉及一种川芎提取物在制备防治认知障碍药物中的用途,属于医药领域。

背景技术:

2.认知是人脑接受外界信息,经过加工处理,转换成内在的心理活动,从而获取知识或应用知识的过程,包括记忆、语言、视空间、执行、计算和理解判断等方面。认知障碍是指上述认知功能中的一项或多项受损,并影响个体的日常或社会能力的疾病。

3.血管性认知障碍是脑血管病变及其危险因素导致的临床卒中或亚临床血管性损伤,涉及至少一个认知域受损的临床综合征。它涵盖从轻度血管性认知障碍到重度血管性认知障碍所有形式的认知障碍,也包括合并阿尔茨海默病等其他病理的混合性痴呆。

4.重度血管性认知障碍,又称血管性痴呆,是指由缺血性卒中、出血性卒中和脑血管疾病等因素导致的记忆、认知、行为等脑区灌注不足,其特征是记忆丧失、认知障碍和大脑血管病变。血管性痴呆的发病率仅次于阿尔茨海默病,我国人群的患病率为1.1~3.0%,年发病率为5~9/1000人。

5.卒中后认知障碍是指卒中事件后出现并持续到6个月时仍存在的以认知损害为特征的临床综合征,包括多发性梗死、关键部位梗死、皮质下缺血性梗死和脑出血等卒中事件引起的认知障碍,同时也包括脑退行性病变如阿尔茨海默病在卒中后6个月内进展引起认知障碍。卒中后有50%~70%的患者出现认知功能障碍,按照认知受损的严重程度可分为卒中后认知障碍非痴呆和卒中后痴呆。

6.脑外伤主要指创伤性脑损伤,包括由交通事故、高处坠落、运动、战争等引起的颅脑损伤。脑外伤导致认知障碍的机制复杂,神经递质释放、自由基激增、炎症风暴、钙介导损伤、线粒体功能障碍和凝血功能异常等因素可造成机体二次损伤,常引发认知障碍、运动和感觉功能障碍、情绪不稳定等不良结局。

7.针对上述认知障碍疾病国内外尚无公认的特效药物。目前临床使用药物主要包括胆碱酯酶抑制剂(多奈哌齐、卡巴拉汀、加兰他敏等)、nmda受体拮抗剂(美金刚)以及尼莫地平、丁苯酞、脑活素、银杏叶提取物、小牛血去蛋白提取物等。丁苯酞(nbp)是从芹菜籽中提取的一种天然成分,能显著改善脑缺血区微循环和血流量。合成的丁苯酞外消旋体(商品名:恩必普)主要用于轻中度缺血性脑卒中治疗。近年来的临床研究发现,丁苯酞能延缓脑血管疾病导致的血管性痴呆患者的病程,改善患者的整体认知功能和生活能力。

8.在我国中医药在防治认知障碍方面也发挥着独特作用。川芎是伞形科植物川芎ligusticum chuanxiong hort.的干燥根茎,具有活血行气、祛风止痛的功效,在中医治疗认知障碍及相关疾病时的使用频率较高。研究表明,挥发油是体现川芎功效的主要药效物质群之一,具有缓解炎症损伤、抗凝血、抑制血小板聚集、舒张血管等作用。川芎挥发油中藁本内酯、洋川芎内酯a含量较高,也含有少量丁苯酞、丁烯基苯酞、新蛇床内酯等。

9.目前已有较多川芎挥发油活性的研究报道,但由于其理化性质不稳定及存在潜在的安全性风险等问题导致川芎挥发油难以成药。

10.另外,苯酞类化合物是存在于川芎中的一类化合物,被证明在心血管、血液和平滑肌方面有活性。其中研究较多的丁基苯酞具有抗脑缺血、保护脑外伤组织等诸多活性,可以被认为是川芎药效的物质基础之一。为此,目前已经有较多关于川芎中苯酞类化合物在制备防治脑卒中的应用的报道。其中,以上海张江中药现代制剂技术工程研究中心为首的,他们先后报道了洋川芎内酯h(cn102144999a)、洋川芎内酯i(cn 102144998 a)、洋川芎内酯j(cn 102144997a)在防治脑卒中的应用。

11.但是,这些报道都需要采用复杂的分离纯化步骤进行制备相关的单体化合物,工艺复杂、成本高;而且,从效果方面看,其证实了在相同试验条件下,相对于洋川芎内酯j,洋川芎内酯i的效果更好,但是,其效果可能还存在进一步提高的空间。

技术实现要素:

12.本发明的目的,在于克服上述现有技术的不足,将安全有效且性质稳定的采用特定方法制备的川芎提取物用于认知障碍药物的制备。

13.本发明采用的技术方案为:一种川芎提取物在制备防治认知障碍药物中的用途,所述川芎提取物中洋川芎内酯j、洋川芎内酯n、洋川芎内酯i的质量分数之和≥60%。

14.发明人经过大量试验发现,采用特定的制备方法制备的含有特定组分及含量的川芎提取物,对模型动物短时程记忆障碍、长时程记忆障碍、学习障碍、空间记忆障碍均有较显著的改善作用,有望将其制备成防治认知障碍的药物。

15.作为优选的技术方案:所述川芎提取物中洋川芎内酯j的质量分数为10%~20%,洋川芎内酯n的质量分数为10%~20%,洋川芎内酯i的质量分数为40%~60%。

16.本领域技术人员能够理解的:以川芎为原料,采用特定的提取、转化、纯化工艺,得到的提取物中各主要成分的比例会有一个浮动范围,70%-130%的变化对中药一般是可接受的。

17.作为优选的技术方案:所述川芎提取物中洋川芎内酯j和洋川芎内酯n的质量比为1:1。

18.作为优选的技术方案,所述川芎提取物的制备方法包括下述步骤:

19.(1)川芎原药材或者饮片用5-15倍质量、体积浓度50%~75%的乙醇回流提取至少1次,每次至少0.5小时,合并提取液,减压浓缩,所得浸膏经水分散后用乙酸乙酯萃取,合并萃取液,减压浓缩,得乙酸乙酯萃取物;

20.(2)将步骤(1)所得乙酸乙酯萃取物加入乙醇中,搅拌均匀,然后将过一硫酸氢钾复合盐溶于,调节ph值5.5~6.5,然后加入前述溶液中,室温搅拌至少6小时进行反应;

21.(3)将步骤(2)的反应液滤过,滤液减压除去乙醇,剩余水液用乙酸乙酯萃取,合并乙酸乙酯萃取液,减压浓缩,萃取物加水分散后,上柱色谱分离,洗脱,洗脱液减压除去溶剂,即得。

22.采用上述特定的方法制备得到的提取物,经过发明人分析发现,其中含有洋川芎内酯j和洋川芎内酯n,二者互为光学异构体,其中,洋川芎内酯n的结构如下:

[0023][0024]

并且经过发明人分析测试发现,二者的含量约为1:1。

[0025]

作为进一步优选的技术方案:步骤(3)中,所述柱色谱为反相c18硅胶色谱柱,依次用体积浓度10%乙醇、50%乙醇洗脱,收集50%乙醇洗脱部分。

[0026]

作为优选的技术方案:所述的认知障碍包括血管性认知障碍、卒中后认知障碍、脑外伤引起的认知障碍。

[0027]

作为优选的技术方案:所述的认知障碍包括血管性痴呆。

[0028]

作为优选的技术方案:所述的认知障碍包括卒中后认知障碍非痴呆、卒中后痴呆。

[0029]

与现有技术相比,本发明的优点在于:实验结果显示本发明所公开的川芎提取物对认知功能障碍动物的短时程记忆障碍、长时程记忆障碍、学习障碍、空间认知障碍均有显著的改善作用;与川芎挥发油相比,本发明所公开的川芎提取物的稳定性及安全性更佳;与纯的洋川芎内酯i相比,对认知障碍的改善效果明显提高,并且不需要进行单体化合物的分离纯化,更易得成本更低。

附图说明

[0030]

图1为实施例1的川芎提取物的hplc图(c18色谱柱分离);

[0031]

图2为洋川芎内酯j的1h nmr谱(溶剂:氘代dmso);

[0032]

图3为洋川芎内酯n的1h nmr谱(溶剂:氘代dmso);

[0033]

图4为实施例1的川芎提取物的hplc图(手性色谱柱分离);

[0034]

图5实施例3的新物体识别实验流程图;

[0035]

图6为实施例3的神经行为学评价实验时间线;

[0036]

图7为短时程新物体识别指数(与model组比较,**p《0.01);

[0037]

图8为长时程新物体识别指数(与model组比较,**p《0.01;qbt与nbp组间比较,##p《0.01;qbt与si组间比较,#p《0.05);

[0038]

图9、图10、图11和图12为水迷宫逃避潜伏期时程变化(与model组比较,**p《0.01);

[0039]

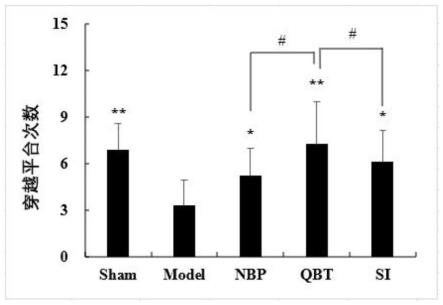

图13和图14为水迷宫穿越平台次数和有效象限率(与model组比较,*p《0.05,**p《0.01;qbt与nbp组间比较,#p《0.05;qbt与si组间比较,#p《0.05);

[0040]

图15为对模型大鼠神经元的保护作用(与model组比较,**p《0.01;nbp与qbt组间比较,##p《0.01);

[0041]

图16为川芎提取物(洋川芎内酯i、j和n)与川芎挥发油(藁本内酯、洋川芎内酯a)的稳定性比较。

具体实施方式

[0042]

下面将结合附图对本发明作进一步说明。

[0043]

实施例1川芎提取物的制备与检测

[0044]

(1)川芎饮片用10倍量70%乙醇(v/v)回流提取2次,每次1小时。合并提取液,减压浓缩,所得浸膏经水分散后用乙酸乙酯萃取,合并萃取液,减压浓缩,得乙酸乙酯萃取物。

[0045]

(2)将乙酸乙酯萃取物20g、95%乙醇200ml加入1000ml烧瓶中,搅拌均匀。将过一硫酸氢钾复合盐80g溶于水300ml,加碳酸钠调节ph值6,然后加入烧瓶中,室温搅拌16小时。

[0046]

(3)反应液滤过,滤液减压除去乙醇,剩余水液用乙酸乙酯萃取(100ml

×

3次)。合并乙酸乙酯萃取液,减压浓缩,萃取物加水分散后上反相硅胶色谱柱(φ40mm

×

300mm)分离,依次用10%乙醇1500ml、50%乙醇1500ml洗脱。收集50%乙醇洗脱部分,减压除去溶剂,即得川芎提取物(qbt)5.8g。hplc检测结果显示,制备的川芎提取物中洋川芎内酯j的质量分数为13.2%,洋川芎内酯n的质量分数为13.2%,洋川芎内酯i的质量分数为48.5%。

[0047]

(4)常规hplc检测条件:色谱柱为waters beh c18(50mm

×

2.1mm i.d.,1.7μm);流动相为乙腈(a)

–

0.1%甲酸(b);梯度洗脱0~0.5min(20%a),0.5~3.0min(20%a~70%a),3.0~3.5min(70%a~100%a),3.5~4.0min(100%a);流速0.4ml/min;柱温35℃;检测波长215nm(洋川芎内酯j、洋川芎内酯n)、280nm(洋川芎内酯i),结果如图1所示,

[0048]

(5)将图1中的洋川芎内酯j和洋川芎内酯n混合组分进行手性hplc检测,检测条件:色谱柱为chiralpak as-3column(100

×

4.6mm,3μm);流动相为异丙醇

–

正己烷(20:80,v/v);流速1.0ml/min;柱温30℃;检测波长215nm(洋川芎内酯j、洋川芎内酯n),通过手性分离得到洋川芎内酯j、洋川芎内酯n的核磁共振氢谱分别如图2和图3所示,进而确定洋川芎内酯j、洋川芎内酯n的峰位,结果如图4所示;

[0049]

从图1和图4可以看出,制备的川芎提取物中洋川芎内酯j的质量分数为13.2%,洋川芎内酯n的质量分数为13.2%,洋川芎内酯i的质量分数为48.5%。

[0050]

实施例2大鼠模型与给药方案

[0051]

(1)实验动物:spf级sd大鼠,雄性,体重260

±

20g,从北京华阜康生物科技股份有限公司,许可证号:scxk(京)2019-0008。环境温度维持在24

±

1℃,相对湿度为50%~70%,12/12h昼夜交替,自由饮水和摄食。

[0052]

(2)模型建立:按文献[acta pharmacol sin,2019,40(4):425-440.]方法制备大鼠2vo模型。sd大鼠腹腔注射10%水合氯醛300mg/kg麻醉,消毒后进行无菌手术。颈正中切口,分离双侧颈总动脉,用5-0外科线结扎双侧颈总动脉,缝合切口。sham组仅分离颈总动脉但不结扎。

[0053]

(3)动物分组:术后14天进行水迷宫隐匿平台实验连续5天,计算每只大鼠在连续5天的采集阶段到达隐藏平台所需的平均时间,每只2vo大鼠的平均时间设为v1,sham组所有大鼠的平均时间设为v2,选用筛选标准(screening criterion,sc)作为评价各缺血大鼠认知缺损的指标:sc=(v1-v2)/v1。筛选模型后随机分组,分为sham组(假手术)、model组(模型)、nbp组(丁苯酞,54mg/kg)、qbt组(实施例1所得的川芎提取物,54mg/kg),si组(洋川芎内酯i,54mg/kg),每组n=12。

[0054]

(4)给药方案:丁苯酞(nbp)购自石药集团恩必普药业有限公司。洋川芎内酯i(si)购自成都普思生物技术公司。分组后,按1ml/100g体积灌胃给药,每天一次,sham组、model组给予等体积的生理盐水,连续28天,给药体积。

[0055]

实施例3神经行为学评价——新物体识别实验

[0056]

(1)在新物体识别实验中,正常大鼠会花更多时间探索新物体,若大鼠认知功能受损,则探索新旧物体的时间没有差异。新物体识别实验分为四个阶段,分别为适应期、训练期、测试ⅰ期和测试ⅱ期[antioxid redox signal,2014,21(4):533-550.]。具体操作如下:

[0057]

适应期:提前24h将大鼠放入新物体识别箱中自由活动10min。

[0058]

训练期:箱体底部平行放入2个相同物体,大鼠在箱体中探索5min。

[0059]

测试ⅰ期:训练期结束3h后进行(将箱中一个物体替换为颜色形状不同但大小相当物体),大鼠在箱体中探索5min。

[0060]

测试ⅱ期:测试i期结束24h进行(将箱中一个物体替换为颜色形状不同但大小相当物体),大鼠在箱体中探索5min。

[0061]

数据记录与分析:记录分析每只大鼠探索新物体时间(t1)和探索旧物体的时间(t2),代入认知指数计算公式:noi=t1/(t1+t2)

×

100%,分别得到测试ⅰ期与测试ii期的认知指数noi(3h)与noi(24h)。

[0062]

新物体识别实验流程如图5所示,神经行为学评价实验时间线如图6所示。

[0063]

(2)短期测试(3h)的认知指数如图7所示,sham组大鼠新物体识别指数为61.62

±

7.98%,model组大鼠新物体识别指数减少至39.47

±

5.23%(p《0.01),提示model组大鼠的短时程记忆明显下降。与model组相比,nbp组大鼠新物体识别指数为51.44

±

6.60%(p《0.01),qbt组为55.25

±

3.11%(p《0.01),si组为53.89

±

6.81%(p《0.01)。表明本发明公开的川芎提取物能够显著提高模型大鼠的短时程记忆。

[0064]

(3)长期测试(24h)的认知指数如图8所示,sham组大鼠新物体识别指数为52.69

±

8.38%,model组大鼠新物体识别指数减少至34.06

±

8.16%(p《0.01),提示model组大鼠的长时程记忆明显下降。与model组相比,nbp组大鼠新物体识别指数为45.47

±

8.05%(p《0.01),qbt组为56.49

±

8.01%(p《0.01),si组为48.27

±

7.52%(p《0.01)。结果表明本发明公开的川芎提取物能够显著提高模型大鼠的长时程记忆,改善认知障碍,并且qbt组效果优于nbp组(p《0.01)和si组(p《0.05)。

[0065]

实施例4神经行为学评价——水迷宫实验

[0066]

(1)morris水迷宫(morris water maze,mwm)用于评价大鼠的学习记忆能力。本实验中,mwm宫体直径160cm、高60cm,安全平台直径12cm,水位高于安全平台1.5cm,水温23

±

1℃。mwm的宫体分为一、二、三、四共4个象限,以第三象限为目标象限,将安全平台放于该象限中央位置,并保持整个实验过程中平台位置不变。mwm实验分为两个阶段进行,第一阶段于2vo手术14天后进行,用于评估各缺血大鼠的认知功能损伤程度。第一阶段进行水迷宫隐匿平台实验连续5天,计算每只大鼠在连续5天的采集阶段到达隐藏平台所需的平均时间,每只2vo大鼠的平均时间设为v1,sham组所有大鼠的平均时间设为v2,选用筛选标准(sc)作为评价各缺血大鼠认知缺损的指标:sc=(v1-v2)/v1。若sc>20%,则认为有认知障碍。该比值20%<sc≤30%为轻度痴呆,30%<sc≤40%为中度痴呆,sc>40%为重度痴呆[中国医科大学学报,2002,31(3):166-167.]。第二阶段于2vo手术后第41-46天进行,实验分为两部分:隐匿平台实验和空间探索实验。

[0067]

(2)隐匿平台实验:每只大鼠每天上、下午同一时间分别对两个固定象限进行训练,连续5天。测定时间120s,在此时间内大鼠在安全平台上停留超过10s则认为其找到平台,若120s内未找到安全平台则将其引导至平台上停留10s。逃避潜伏期为大鼠找到平台所

用的时间,若未找到则记为120s。

[0068]

结果如图9、图10、图11和图12所示,随着大鼠训练时间的增加,四组大鼠找到平台的潜伏期时间均有所减少,且在训练第5天时潜伏期时间最短,表明四组大鼠在训练中获得了一定的学习记忆能力。与sham组相比,model组大鼠在训练期5天找到隐匿平台的潜伏期时间均显著增长(p《0.01);与model组比较,nbp组、qbt组和si组大鼠在训练期的后4天找到隐匿平台的潜伏期时间显著缩短(p《0.01)。

[0069]

(3)空间探索实验:于第6天将平台从水池中移除,大鼠从安全平台所在象限的对侧象限入水,测定时间120s,记录大鼠穿越次数(穿越平台所在区域次数)和有效象限率(大鼠在平台所在象限时间占总时间120s的比例)。

[0070]

结果如图13和图14所示,sham组大鼠穿越次数6.8

±

1.7次,有效象限率47.3

±

7.8%;与sham组相比,model组大鼠穿越次数显著减至3.3

±

1.7次(p《0.01),有效象限率也降至34.3

±

9.2%(p《0.01),提示model组大鼠对安全平台空间位置的记忆力显著下降。nbp组大鼠穿越次数和有效象限率分别为5.2

±

1.8次和42.1

±

10.6%,与model组相比均有显著差异(p《0.05)。qbt组大鼠穿越次数以及有效象限率分别为7.3

±

2.8次和51.6

±

10.4%,与model组比较均有显著差异(p《0.01)。si组大鼠穿越次数以及有效象限率分别为6.1

±

2.0次和47.8

±

11.1%,与model组比较均有显著差异(p《0.01)。上述实验结果表明模型大鼠灌胃qbt可显著改善其认知障碍,提高其空间学习记忆能力,且效果优于nbp和si。

[0071]

实施例5神经组织病理评价

[0072]

(1)大鼠处死后取脑组织,进行免疫荧光染色,荧光显微镜观察并采集图片用于分析。结果如图15所示,2vo手术后,model组大鼠cpu区神经元数目明显少于sham组(p《0.01),表明2vo造成了严重的神经元损伤。nbp组、qbt组和si组大鼠脑组织cpu区的神经元细胞数明显多于model组(p《0.01),表明灌胃给予nbp、qbt和si对模型大鼠cpu区神经元损伤具有保护作用。此外,与nbp组相比,qbt组cpu区神经元细胞数明显增加(p《0.01),表明qbt的神经元保护作用优于nbp。

[0073]

实施例6数据分析

[0074]

实验数据分析采用spss 26.0。以mean

±

sd表示实验数据。当分组为两个组时,采用独立样本t检验。当分组不少于三个组时,采用单因素方差分析,方差齐时采用lsd检验,不齐时采用tamhane’s t2检验。以p《0.05表示有统计差异。

[0075]

实施例7急性毒性测试

[0076]

spf级icr小鼠,雌雄各半,购自成都达硕实验动物有限公司,实验动物生产许可证号scxk(川)2020-030。川芎挥发油为自制,含藁本内酯52.4%(w/w)、洋川芎内酯a 22.1%(w/w)。受试药物经尾静脉注射,观察记录小鼠出现的毒性反应情况。

[0077]

结果显示,小鼠单次注射nbp 80mg/kg开始出现死亡,降低剂量至70mg/kg后小鼠全部存活;川芎挥发油100mg/kg注射后小鼠死亡率约为40%;qbt 300mg/kg注射后小鼠无死亡,连续观察14天,与空白组比较qbt对小鼠体重增长无明显影响,体重变化与空白组相比无明显差异(p》0.05)。因此,qbt的最大耐受量》300mg/kg。上述结果表明,qbt的安全性显著优于川芎挥发油和nbp。

[0078]

实施例8稳定性测试

[0079]

分别取川芎挥发油和qbt适量,置25ml透明容量瓶中,以稀乙醇溶解并稀释至刻

度,配成浓度为2mg/ml的溶液。将装有溶液的容量瓶于室温自然光下放置,分别于第0、5、10、20、30天取样检测。结果如图16所示,qbt溶液中的洋川芎内酯j、洋川芎内酯n、洋川芎内酯i变化均小于5%,而川芎挥发油溶液中的藁本内酯、洋川芎内酯a则已发生明显降解,峰面积下降均大于10%。上述结果表明,qbt的稳定性显著优于川芎挥发油。

[0080]

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1