一种壳状牙科器械

1.本技术实施例涉及医疗器械技术领域,特别涉及一种壳状牙科器械。

背景技术:

2.目前,在正颌手术后,需先在患者的上颌骨以及下颌骨上分别结扎牵引钉,然后为患者佩戴定位颌板,并通过橡皮筋将分别结扎在上颌骨以及下颌骨上的牵引钉固定,以避免患者在正颌手术后,出现牙齿失控,造成牙齿出现明显移位,导致牙齿咬合干扰。

3.然而,采用上述方式避免患者在正颌手术后,出现牙齿失控时,由于需在患者的上颌骨以及下颌骨上分别结扎牵引钉,故使得临床操作较为复杂,且结扎牵引钉易造成术后软硬组织的医源性破坏。

技术实现要素:

4.本技术实施例的目的在于提供一种壳状牙科器械,以避免患者在正颌手术后,出现牙齿失控的同时,降低临床操作的复杂程度。

5.为解决上述问题,本技术实施例提供一种壳状牙科器械,包括:上壳状主体,上壳状主体设有上颌牙齿容纳腔,上壳状主体用于在上颌牙齿容纳腔容纳上颌牙齿后固定在上颌牙齿上;下壳状主体,下壳状主体设有下颌牙齿容纳腔,下壳状主体用于在下颌牙齿容纳腔容纳下颌牙齿后固定在下颌牙齿上;卡合组件,卡合组件包括固定在上壳状主体的上卡合件、以及固定在下壳状主体的下卡合件,上卡合件与下卡合件中的一者具有凸起、另一者具有凹槽,其中,凹槽用于容纳并卡持凸起,上卡合件以及下卡合件共同限制上壳状主体与下壳状主体之间发生相对移动。

6.本技术实施例提供的壳状牙科器械,在患者进行正颌手术后,使上颌牙齿容纳腔容纳上颌牙齿、且将上壳状主体固定在上颌牙齿上,并使下颌牙齿容纳腔容纳下颌牙齿、且将下壳状主体固定在下颌牙齿上,再通过凹槽容纳并卡持凸起,即可通过固定在上壳状主体的上卡合件、以及固定在下壳状主体的下卡合件共同限制上壳状主体与下壳状主体之间发生相对移动,以限制位于上颌牙齿容纳腔的上颌牙齿以及位于下颌牙齿容纳腔的下颌牙齿产生位移,从而避免患者在正颌手术后,出现牙齿失控。这样一来,在患者正颌手术后,当患者采用本技术实施例提供的壳状牙科器械时,仅需在上颌牙齿容纳腔容纳上颌牙齿以及下颌牙齿容纳腔容纳下颌牙齿后,再通过凹槽容纳并卡持凸起,即可避免患者出现牙齿失控,而无需在上颌骨以及下颌骨上分别结扎牵引钉,从而降低临床操作的复杂程度,并可避免由于结扎牵引钉造成的术后软硬组织的医源性破坏。

7.另外,上卡合件包括相连的上固定部以及上卡合部,上固定部固定于上壳状主体;下卡合件包括相连的下固定部以及下卡合部,下固定部固定于下壳状主体;上卡合部与下卡合部中的一者具有凸起、另一者具有凹槽。

8.另外,上壳状主体设有用于与面部中线重合的上壳体中线;凹槽容纳并卡持凸起后,上卡合部和下卡合部中的一者和另一者沿远离上壳状中线的方向依次设置。

9.另外,上颌牙齿容纳腔和下颌牙齿容纳腔均划分有前牙容纳区以及后牙容纳区;上颌牙齿容纳腔的前牙容纳区用于容纳上颌牙齿的前牙牙冠的三分之一,上颌牙齿容纳腔的后牙容纳区用于容纳上颌牙齿的后牙牙冠的二分之一;下颌牙齿容纳腔的前牙容纳区用于容纳下颌牙齿的前牙牙冠的三分之一,下颌牙齿容纳腔的后牙容纳区用于容纳下颌牙齿的后牙牙冠的二分之一。

10.另外,上壳状主体和下壳状主体均包括相对设置的颊侧面和舌侧面,上卡合件固定于上壳状主体的颊侧面,下卡合件固定于下壳状主体的颊侧面。

11.另外,上壳状主体和下壳状主体均设有用于容纳后牙的后牙主体部;上卡合件与上壳状主体的后牙主体部固定;下卡合件与下壳状主体的后牙主体部固定。

12.另外,凹槽用于可拆卸地卡持凸起。

13.另外,上颌牙齿容纳腔的壁面上设有第一固位槽;第一固位槽用于容纳固定在上颌牙齿表面的附件,以使上壳状主体固定于上颌牙齿;下颌牙齿容纳腔的壁面上设有第二固位槽;第二固位槽用于容纳固定在下颌牙齿表面的附件,以使下壳状主体固定于下颌牙齿。

14.另外,上卡合件的刚度大于上壳状主体的刚度,下卡合件的刚度大于下壳状主体的刚度。

15.另外,上壳状主体以及下壳体状主体的壳壁厚度均不小于0.9mm、且均不大于1.5mm。

附图说明

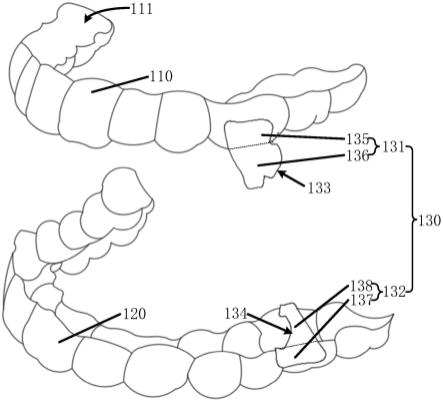

16.图1为本技术实施例一提供的壳状牙科器械的结构分解图;

17.图2为本技术实施例二提供的正畸正颌联合治疗方法的流程图。

具体实施方式

18.本技术实施例一提供一种壳状牙科器械,包括:上壳状主体,上壳状主体设有上颌牙齿容纳腔,上壳状主体用于在上颌牙齿容纳腔容纳上颌牙齿后固定在上颌牙齿上;下壳状主体,下壳状主体设有下颌牙齿容纳腔,下壳状主体用于在下颌牙齿容纳腔容纳下颌牙齿后固定在下颌牙齿上;卡合组件,卡合组件包括固定在上壳状主体的上卡合件、以及固定在下壳状主体的下卡合件,上卡合件与下卡合件中的一者具有凸起、另一者具有凹槽,其中,凹槽用于容纳并卡持凸起,上卡合件以及下卡合件共同限制上壳状主体与下壳状主体之间发生相对移动。

19.如此,在患者进行正颌手术后,使上颌牙齿容纳腔容纳上颌牙齿、且将上壳状主体固定在上颌牙齿上,并使下颌牙齿容纳腔容纳下颌牙齿、且将下壳状主体固定在下颌牙齿上,再通过凹槽容纳并卡持凸起,即可通过固定在上壳状主体的上卡合件、以及固定在下壳状主体的下卡合件共同限制上壳状主体与下壳状主体之间发生相对移动,以限制位于上颌牙齿容纳腔的上颌牙齿以及位于下颌牙齿容纳腔的下颌牙齿产生位移,从而避免患者在正颌手术后,出现牙齿失控。这样一来,在患者正颌手术后,当患者采用本技术实施例提供的壳状牙科器械时,仅需在上颌牙齿容纳腔容纳上颌牙齿以及下颌牙齿容纳腔容纳下颌牙齿后,再通过凹槽容纳并卡持凸起,即可避免患者出现牙齿失控,而无需在上颌骨以及下颌骨

上分别结扎牵引钉,从而降低临床操作的复杂程度,并可避免由于结扎牵引钉造成的术后软硬组织的医源性破坏。

20.为使本技术实施例一的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本技术实施方式进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本技术实施方式中,为了使读者更好地理解本技术而提出了许多技术细节。但是,基于以下实施方式的种种变化和修改,也可以实现本技术所要求保护的技术方案。

21.参见图1。本技术实施例一提供的壳状牙科器械,包括:上壳状主体110,上壳状主体110设有上颌牙齿容纳腔111,上壳状主体110用于在上颌牙齿容纳腔111容纳上颌牙齿后固定在上颌牙齿上;下壳状主体120,下壳状主体120设有下颌牙齿容纳腔(图中未示出),下壳状主体120用于在下颌牙齿容纳腔容纳下颌牙齿后固定在下颌牙齿上;卡合组件130,卡合组件130包括固定在上壳状主体110的上卡合件131、以及固定在下壳状主体120的下卡合件132,上卡合件131与下卡合件132中的一者具有凸起133、另一者具有凹槽134,其中,凹槽134用于容纳并卡持凸起133,上卡合件131以及下卡合件132共同限制上壳状主体110与下壳状主体120之间发生相对移动。

22.具体的,当凹槽134容纳并卡持凸起133后,即可使得上卡合件131与下卡合件132固定,此时,由于上卡合件131固定在上壳状主体110上,下卡合件132固定在下壳状主体120上,故可通过上卡合件131与下卡合件132固定,从而限制上壳状主体110与下壳状主体120之间发生相对移动。

23.更具体的,在患者正颌手术后,当患者采用本技术实施例提供的壳状牙科器械时,仅需在上颌牙齿容纳腔111容纳上颌牙齿以及下颌牙齿容纳腔容纳下颌牙齿后,再通过凹槽134容纳并卡持凸起133,即可通过上壳状主体110以及下壳状主体120使得患者的上颌牙齿以及下颌牙齿处于目标位置,以稳定患者颌位的关系,从而避免在上颌骨以及下颌骨上分别结扎牵引钉,以降低临床操作的复杂程度,并可避免由于结扎牵引钉造成的术后软硬组织的医源性破坏。此外,由于采用本技术实施例提供的壳状牙科器械,可降低临床操作的复杂程度,故还可提升患者的治疗效率。

24.需要说明的是,本技术对卡合组件130的数量不做限定。

25.在本实施例中,卡合组件130的数量为一个。在再一实施例中,卡合组件130的数量为三个。

26.在又一实施例中,卡合组件130的数量为两个。优选的,当患者佩戴本技术实施例提供的壳状牙科器械后,两个卡合组件130分布于患者面部中线的两侧。如此,两个卡合组件130可更稳定地限制上壳状主体110与下壳状主体120之间发生相对移动,从而进一步避免患者在正颌手术后,出现牙齿失控。更优选的,两个卡合组件130与面部中线之间的间距相同。如此,可使得两个卡合组件130在限制上壳状主体110与下壳状主体120之间发生相对移动时,上壳状主体110与下壳状主体120的受力更加均匀。

27.在本实施例中,凹槽134用于可拆卸地卡持凸起133。如此,当需从患者口腔内拆除本技术实施例提供的壳状牙科器械时,可先将凸起133从凹槽134内拆卸出来,使得上壳状主体110与下壳状主体120之间可发生相对移动,从而便于壳状牙科器械的取出。

28.在一些例子中,上卡合件131包括相连的上固定部135以及上卡合部136,上固定部135固定于上壳状主体110;下卡合件132包括相连的下固定部137以及下卡合部138,下固定

部137固定于下壳状主体120;上卡合部136与下卡合部138中的一者具有凸起133、另一者具有凹槽134。

29.具体的,在本实施例中,当凹槽134容纳并卡持凸起133后,上卡合部136位于上固定部135靠近下固定部137的一侧,下卡合部138位于下固定部137靠近上固定部135的一侧。

30.更具体的,在本实施例中,上卡合部136具有凸起133,下卡合部138具有凹槽134,其中,凸起133凸伸的方向为上卡合部136指向下卡合部138的方向,凸起133凸伸的方向与凹槽134凹陷的方向相同。

31.在再一实施例中,上卡合部136具有凹槽134,下卡合部138具有凸起133,其中,凸起133凸伸的方向为下卡合部138指向上卡合部136的方向,凸起133凸伸的方向与凹槽134凹陷的方向相同。

32.在一些例子中,上壳状主体110设有用于与面部中线重合的上壳体中线;凹槽134容纳并卡持凸起133后,上卡合部136和下卡合部138中的一者和另一者沿远离上壳状中线的方向依次设置。

33.在本实施例中,凹槽134容纳并卡持凸起133后,下卡合部138和上卡合部136沿远离上壳状中线的方向依次设置。

34.在再一实施例中,凹槽134容纳并卡持凸起133后,上卡合部136和下卡合部138沿远离上壳状中线的方向依次设置。

35.在一些例子中,上颌牙齿容纳腔111划分有前牙容纳区以及后牙容纳区;上颌牙齿容纳腔111的前牙容纳区用于容纳上颌牙齿的前牙牙冠的三分之一。如此,在确保上壳状主体110能够避免上颌牙齿产生位移,且满足上壳状主体110能够稳定地固定在上颌牙齿上的同时,可使得患者能够采用牙间隙刷或冲牙器等轻柔的清洁方式清洗上颌牙齿及牙龈,从而清洁上颌牙体牙周,以防止上颌牙体牙周发生不可逆的损伤。

36.在一些例子中,上颌牙齿容纳腔111的后牙容纳区用于容纳上颌牙齿的后牙牙冠的二分之一。如此,在患者佩戴上壳状主体110后,上壳状主体110可避开上颌牙齿的倒凹区,提高患者佩戴时的舒适性。

37.在一些例子中,在上颌牙齿的个别前牙的颌向粘接附件,有利于提高壳状牙科器械的固位,防止因患者张口过大等特殊原因导致壳状牙科器械脱位于牙齿,且在术后容易去除,不影响患者后续矫治器的佩戴。

38.在一些例子中,下颌牙齿容纳腔也划分有前牙容纳区以及后牙容纳区;下颌牙齿容纳腔的前牙容纳区用于容纳下颌牙齿的前牙牙冠的三分之一。如此,在确保下壳状主体120能够避免下颌牙齿产生位移,且满足下壳状主体120能够稳定地固定在下颌牙齿上的同时,可使得患者能够采用牙间隙刷或冲牙器等轻柔的清洁方式清洗下颌牙齿及牙龈,从而清洁下颌牙体牙周,以防止下颌牙体牙周发生不可逆的损伤。

39.在一些例子中,下颌牙齿容纳腔的后牙容纳区用于容纳下颌牙齿的后牙牙冠的二分之一。如此,在患者佩戴下壳状主体120后,下壳状主体120可避开下颌牙齿的倒凹区,提高患者佩戴时的舒适性。

40.在一些例子中,在下颌牙齿的个别前牙的颌向粘接附件,有利于提高壳状牙科器械的固位,防止因患者张口过大等特殊原因导致壳状牙科器械脱位于牙齿,且在术后容易去除,不影响患者后续矫治器的佩戴。

41.需要说明的是,根据北京大学医学出版社出版的《口腔医学导论》第2版第36-38页中对于牙齿的分类进行定义,“前牙”为以fdi标记法显示为1-3的牙齿,“后牙”为以fdi标记法显示为4-8的牙齿。换种方式说,“前牙”即为中切牙、侧切牙和尖牙,“后牙”即为第一前磨牙、第二前磨牙、第一磨牙、第二磨牙和第三磨牙。

42.相关技术所采用定位颌板覆盖牙面浅,从而使得颌板对患者牙齿的约束力较小。而由于本技术实施例提供的壳状牙科器械,上颌牙齿容纳腔111的前牙容纳区用于容纳上颌牙齿的前牙牙冠的三分之一,上颌牙齿容纳腔111的后牙容纳区用于容纳上颌牙齿的后牙牙冠的二分之一,下颌牙齿容纳腔的前牙容纳区用于容纳下颌牙齿的前牙牙冠的三分之一,下颌牙齿容纳腔的后牙容纳区用于容纳下颌牙齿的后牙牙冠的二分之一,可使得上壳状主体110以及下壳状主体120覆盖牙面较深,从而增加上壳状主体110以及下壳状主体120对患者牙齿的约束力,从而进一步避免患者牙齿失控。

43.在一些例子中,上壳状主体110和下壳状主体120均设有用于容纳后牙的后牙主体部;上卡合件131与上壳状主体110的后牙主体部固定;下卡合件132与下壳状主体120的后牙主体部固定。如此,在患者佩戴壳状牙科器械后,上卡合件131与下卡合件132还能够避免矢状位置骨性移动,以满足颌骨固位期间的骨端切口的稳定。

44.具体的,上颌牙齿容纳腔111的后牙容纳区位于上壳状主体110的后牙主体部,下颌牙齿容纳腔的后牙容纳区位于下壳状主体120的后牙主体部。相应的,上壳状主体110和下壳状主体120均设有用于容纳前牙的前牙主体部,上颌牙齿容纳腔111的前牙容纳区位于上壳状主体110的前牙主体部,下颌牙齿容纳腔的前牙容纳区位于下壳状主体120的前牙主体部。

45.在一些例子中,上壳状主体110包括相对设置的颊侧面和舌侧面,上卡合件131固定于上壳状主体110的颊侧面。相应的,下壳状主体120也包括相对设置的颊侧面和舌侧面,下卡合件132固定于下壳状主体120的颊侧面。如此,在患者佩戴壳状牙科器械后,可避免上卡合件131以及下卡合件132干涉患者舌头的运动,从而提升患者佩戴壳状牙科器械时的舒适性。

46.本技术对上壳状主体110固定于上颌牙齿的固定方式,以及下壳状主体120固定于下颌牙齿的固定方式不做限定,只要可将上壳状主体110固定于上颌牙齿,且下壳状主体120固定于下颌牙齿即可。

47.具体的,在本实施例中,上颌牙齿容纳腔111的壁面上设有第一固位槽(图中未示出);第一固位槽用于容纳固定在上颌牙齿表面的附件,以使上壳状主体110固定于上颌牙齿;下颌牙齿容纳腔的壁面上设有第二固位槽(图中未示出);第二固位槽用于容纳固定在下颌牙齿表面的附件,以使下壳状主体120固定于下颌牙齿。

48.其中,附件可以通过粘胶粘接等固定方式分别固定在上颌牙齿表面以及下颌牙齿表面,且附件的材质可以是树脂、陶瓷等。需要说明的是,本技术对附件固定在上颌牙齿表面的固定方式,以及附件固定在下颌牙齿表面的固定方式不做限定,且本技术对附件的材质亦不做限定。

49.在本实施例中,上卡合件131的刚度大于上壳状主体110的刚度,下卡合件132的刚度大于下壳状主体120的刚度。

50.在一些例子中,上壳状主体110以及下壳体状主体120的壳壁厚度均不小于0.9mm。

如此,在患者佩戴壳状牙科器械后,且在上卡合件131与下卡合件132在卡合后,可确保上壳状主体110与下壳体状主体120保持良好的稳定性,使得患者能够保持良好的咬合关系。

51.在一些例子中,上壳状主体110以及下壳体状主体120的壳壁厚度均不大于1.5mm。如此,在患者佩戴壳状牙科器械后,可避免上壳状主体110以及下壳体状主体120给患者带来的不适感。

52.在本实施例中,上壳状主体110以及下壳体状主体120的壳壁厚度均为0.9mm。在再一实施例中,上壳状主体110以及下壳体状主体120的壳壁厚度均为1mm。

53.在本实施例中,上壳状主体110与下壳状主体120的材质均为丙烯酸。需要说明的是,在其他实施例中,上壳状主体110与下壳状主体120的材质也可为其他材料,本技术对此不做限定。

54.另外,在本实施例中,患者佩戴壳状牙科器械后,上壳状主体110与下壳状主体120之间留有间隙。如此,可便于液体进出患者口腔,以使得患者在正颌手术后,患者吸食困难的情况下,能够通过上壳状主体110与下壳状主体120之间的间隙顺利引流或有效进食,极大地提高了患者在正颌手术后的舒适性及安全性。

55.为了更好的介绍本技术提供的壳状牙科器械,本技术实施例二提供了一种正畸正颌联合治疗方法,参见图2,正畸正颌联合治疗方法包括:

56.s1:正颌治疗前正畸。

57.正颌治疗前正畸可为正颌治疗阶段中的正颌手术做准备,确保正颌手术后,患者的上颌骨和下颌骨之间能够建立良好的咬合关系。

58.在本实施例中,正颌治疗前正畸时,可采用无托槽隐形矫治技术对患者进行正畸。

59.需要说明的是,在具体实施过程中,在正颌治疗前正畸之前,还可先获取口扫数据及头颅三维ct数据(ct:电子计算机断层扫描),以得到正畸正颌治疗时需要的影像学资料等,并进行联合讨论,以确定正畸正颌联合治疗方案。

60.s2:正颌治疗。

61.首先,对患者颌面部进行cbct(cone beam computer tomography:口腔颌面锥形束电子计算机断层扫描),获取患者颌面部硬组织数据,并利用扫描仪扫描患者口内软硬组织,将扫描得到的图像通过三维软件重构成三维牙颌模型,使三维牙颌模型可用于后序的数字化处理。其中,患者颌面部硬组织数据包括与壳状牙科器械密切相关的数据(如:牙根在颌骨中的位置关系,上颌窦、下颌神经管等重要解剖结构等);扫描患者口内软硬组织时,需扫描到拟手术区域的全部软硬组织以及黏膜反折线。

62.具体的,获取的患者颌面部硬组织数据可为stl(stereolithography:光固化立体造型术)格式,此时,可利用3shape trios口内扫描仪(丹麦3shape公司产品)扫描患者口内软硬组织,并通过3shape trios软件(一种三维图像处理软件)将扫描得到的图像通过三维软件重构成三维牙颌模型,以确定手术后虚拟的颌骨位置及咬合牙位,且根据手术后虚拟的颌骨位置及咬合牙位确定最终虚拟手术牙位的制作数据。

63.之后,根据手术后虚拟的颌骨位置及咬合牙位,设计壳状牙科器械的上壳状主体以及下壳状主体,以确保制造出的上壳状主体的上颌牙齿容纳腔与患者上颌牙齿匹配,以及制造出的下壳状主体的下颌牙齿容纳腔与患者下颌牙齿匹配。其中,壳状牙科器械为本技术实施例一提供壳状牙科器械。

64.再后,利用3d打印技术制作设计出的壳状牙科器械。并对患者进行正颌手术。

65.最后,为患者佩戴制作出的壳状牙科器械,以避免患者出现牙齿失控。

66.s3:正颌治疗后正畸。

67.正颌治疗后正畸可根据正颌治疗阶段的结果进行调整,从而进一步确保患者的上颌骨和下颌骨之间能够建立良好的咬合关系。

68.在本实施例中,正颌治疗后正畸时,可采用无托槽隐形矫治技术对患者进行正畸。此时,无需重新扫描制造新的无托槽隐形矫治器,可利用正颌治疗中确定最终虚拟手术牙位的制作数据制造无托槽隐形矫治器。如此,可简化正颌手术后正畸的治疗步骤,从而减少治疗时间。

69.本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本技术的具体实施例,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本技术的精神和范围。任何本领域技术人员,在不脱离本技术的精神和范围内,均可作各自更动与修改,因此本技术的保护范围应当以权利要求限定的范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1