一种内镜下真空辅助闭合治疗的引流管

一种内镜下真空辅助闭合治疗的引流管

1.技术领域:

2.本实用新型属于医疗器械技术领域,尤其涉及一种内镜下真空辅助闭合治疗的引流管。

3.

背景技术:

4.消化道瘘病因复杂,外伤、炎症感染、手术及肿瘤等均是其相关因素。若未及时治疗,其病死率较高。对于瘘口较大且合并脓毒血症的患者,使用外科手术、内镜下置入生物支架、钛夹及钳夹等封堵瘘口等传统治疗方案效果不佳。近年来,临床研究发现应用evac 来治疗上述情况能取得较好的治疗效果。与传统的治疗方案相比,evac 最大优势在于可持续地清除脓液、渗出液、坏死分泌物等,确保脓腔充分引流。目前市场上缺乏evac引流管专一化产品,临床上使用均为普通胃管或引流管,其使用过程中存在引流不充分,瘘口愈合缓慢,治疗周期长的问题。

5.

技术实现要素:

6.本实用新型针对上述现有技术存在的问题做出改进,即本实用新型所要解决的技术问题是提供一种内镜下真空辅助闭合治疗的引流管。不仅结构合理、操作方便,而且有效提高消化道瘘愈合。

7.为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种内镜下真空辅助闭合治疗的引流管,包括引流管本体,所述引流管本体的内部设置有沿其轴向贯穿的吸引腔,引流管本体的上端与负压吸引组件相连接,引流管本体的下端连接有吸引部,所述吸引部的外周侧壁设有若干个吸引凹槽,所述吸引凹槽的槽底开设有至少一个吸引孔,所述吸引孔与引流管本体内部的吸引腔相连通。

8.进一步的,所述吸引部为管状结构,吸引部的内部设有沿其轴向延伸的且与吸引孔相连通的连通孔,吸引部的一端与引流管本体的下端固定连接,吸引部内部的连通孔与引流管本体内部的吸引腔相连通。

9.进一步的,所述吸引部的直径大于引流管本体的直径。

10.进一步的,所述负压吸引组件包括负压吸引器、连接管以及吸引接头,所述吸引接头连接在引流管本体的上端,吸引接头通过连接管与负压吸引器相连接。

11.进一步的,所述引流管本体、吸引接头以及吸引部均为聚氯乙烯或聚乙烯材料制成的透明软管。

12.进一步的,所述引流管本体、吸引接头以及吸引部结合成不可拆分的整体。

13.进一步的,若干个吸引凹槽绕着吸引部的轴线呈圆周均布,吸引凹槽沿吸引部的轴向贯穿。

14.进一步的,所述吸引凹槽的截面呈梯形状。

15.进一步的,至少一个吸引孔沿着吸引部的轴向间隔均布,所述吸引孔为圆孔。

16.与现有技术相比,本实用新型具有以下效果:本实用新型结构设计简单、合理,通过在引流管的吸引部设置梯形状的吸引凹槽,吸引凹槽的槽底开设吸引孔,在施加负压后瘘口创腔塌陷与吸引凹槽紧密贴合,充分吸引脓液、坏死分泌物的同时促进血液灌注和新

鲜肉芽组织生长以此来修复瘘口,不仅操作方便,而且有效提高消化道瘘愈合,一定程度上让患者降低了围术期再次手术的风险。

17.附图说明:

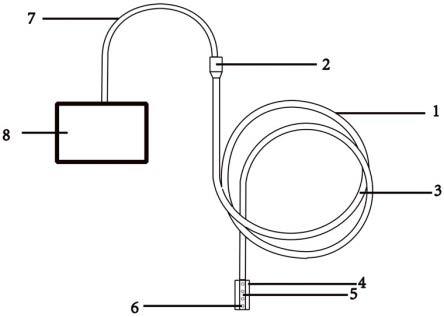

18.图1是本实用新型实施例的构造示意图;

19.图2是本实用新型实施例中吸引部的立体构造示意图;

20.图3是本实用新型实施例中吸引部的截面构造示意图;

21.图4是本实用新型实施例中吸引部的俯视构造示意图;

22.图5是本实用新型实施例中吸引部与引流管本体的连接构造示意图。

23.图中:

24.1-引流管本体;2-吸引接头;3-吸引腔;4-吸引部;5-吸引凹槽;6-吸引孔;7-连接管;8-负压吸引器;9-连通孔。

25.具体实施方式:

26.下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步详细的说明。

27.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语

“ꢀ

纵向”、

“ꢀ

横向”、

“ꢀ

上”、

“ꢀ

下”、

“ꢀ

前”、

“ꢀ

后”、

“ꢀ

左”、

“ꢀ

右”、

“ꢀ

竖直”、

“ꢀ

水平”、

“ꢀ

顶”、

“ꢀ

底”、

“ꢀ

内”、

“ꢀ

外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

28.如图1~5所示,本实用新型一种内镜下真空辅助闭合治疗的引流管,包括引流管本体1,所述引流管本体1的内部设置有沿引流管本体1的轴线方向贯穿的吸引腔3,引流管本体1的上端与负压吸引组件相连接,引流管本体1的下端连接有吸引部4,所述吸引部4的外周侧壁设有若干个沿吸引部的径向凹陷的吸引凹槽5,所述吸引凹槽5的槽底开设有至少一个吸引孔6,所述吸引孔6与引流管本体1内部的吸引腔3相连通。通过在吸引部4设置吸引凹槽5,吸引凹槽5的槽底开设吸引孔6,在施加负压后瘘口创腔塌陷与吸引凹槽紧密贴合,充分吸引脓液、坏死分泌物的同时促进血液灌注和新鲜肉芽组织生长以此来修复瘘口,不仅操作方便,而且有效提高消化道瘘愈合,一定程度上让患者降低了围术期再次手术的风险。

29.本实施例中,所述吸引部4为管状结构,吸引部4的内部设有沿其轴向延伸的且与吸引孔6相连通的连通孔9,连通孔的一端为封闭、另一端为敞口;吸引部的一端与引流管本体的下端固定连接,吸引部内部的连通孔与引流管本体内部的吸引腔相连通,即:吸引孔通过连通孔与引流管本体内部的吸引腔实现连通。

30.本实施例中,所述吸引部4的直径略大于引流管本体1的直径。

31.本实施例中,所述负压吸引组件包括负压吸引器8、连接管7以及吸引接头2,所述吸引接头2连接在引流管本体1的上端,吸引接头2通过连接管7与负压吸引器8相连接。应说明的是,负压吸引器为现有技术,其广泛应用于临床各科室,用于医学引流、排痰、排污血及分泌物等,此处不再对其结构及工作原理做重复赘述。工作时,负压吸引器通过引流管吸引瘘口脓液、渗出液、坏死分泌物,有效清洁瘘口基底,同时促进血液灌注和新鲜肉芽组织生长以此来修复瘘口。

32.本实施例中,所述引流管本体1、吸引接头2以及吸引部4均为聚氯乙烯或聚乙烯材

料制成的透明软管,吸引腔即为引流管本体的内腔,连通孔为吸引部的内腔。

33.本实施例中,为了提高整体结构的稳定,所述引流管本体1、吸引接头2以及吸引部4结合成不可拆分的整体。应说明的是,引流管本体、吸引接头以及吸引部之间的结合方式,与现有技术中透明软管之间的结合方式相同,此处不做重复赘述。

34.本实施例中,若干个吸引凹槽5绕着吸引部4的轴线呈圆周均布,吸引凹槽5沿吸引部的轴向贯穿。

35.本实施例中,所述吸引凹槽5的截面呈梯形状,即:吸引凹槽5远离连通孔9的一端窄、靠近连通孔9的一端宽。通过将吸引凹槽设计成截面为梯形状,在负压吸引下瘘口组织更牢靠贴附在吸引凹槽内,促进瘘口组织血液灌注和新鲜肉芽组织生长。

36.本实施例中,至少一个吸引孔6沿着吸引部4的轴向间隔均布,所述吸引孔6为圆孔。为了提高吸引效果,吸引孔可设置多个,多个吸引孔沿着吸引部的轴向并排间隔均布。应说明的是,吸引孔还可以设置有多排,可避免血块、脓液、坏死分泌物等阻塞管腔,更加充分引流。

37.本实施例中,使用时:首先,内镜下对瘘口及脓腔进行彻底评估,包括瘘口的直径与位置、脓腔范围以及与周围邻近组织器官解剖位置的关系等。如果瘘口较小而存在较大的脓腔时,需要借助气囊适当扩张瘘口以帮助内镜通过,彻底探查瘘口外脓腔,同时抽吸游离的脓液及坏死组织。然后,经内镜将引流管本体1下端的吸引部4置入瘘口内,而引流管本体1通过连接管7与负压吸引器8相连接;打开负压源持续给予80~125 mm hg(1 mm hg=0.133 kpa)的负压,充分吸引瘘口脓液、渗出液、坏死分泌物,有效清洁瘘口基底,促进血液灌注和新鲜肉芽组织生长,促进瘘口愈合。采用该引流管后,可提高瘘口直径较大的消化道瘘愈合率,在临床应用中具有吸引充分、可操作性强、成本低廉等优点。

38.本实用新型的优点在于:吸引部独创式的采用梯形状的吸引凹槽设计,在施加负压后瘘口创腔塌陷与凹槽紧密贴合,充分吸引脓液、坏死分泌物的同时促进血液灌注和新鲜肉芽组织生长以此来修复瘘口,不仅结构合理、操作方便,而且有效提高消化道瘘愈合,一定程度上让患者降低了围术期再次手术的风险。

39.本实用新型如果公开或涉及了互相固定连接的零部件或结构件,那么,除另有声明外,固定连接可以理解为:能够拆卸地固定连接( 例如使用螺栓或螺钉连接),也可以理解为:不可拆卸的固定连接(例如铆接、焊接),当然,互相固定连接也可以为一体式结构( 例如使用铸造工艺一体成形制造出来) 所取代(明显无法采用一体成形工艺除外)。

40.另外,上述本实用新型公开的任一技术方案中所应用的用于表示位置关系或形状的术语除另有声明外其含义包括与其近似、类似或接近的状态或形状。

41.本实用新型提供的任一部件既可以是由多个单独的组成部分组装而成,也可以为一体成形工艺制造出来的单独部件。

42.最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换;而不脱离本实用新型技术方案的精神,其均应涵盖在本实用新型请求保护的技术方案范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1