一种指夹式脉搏血氧仪的制作方法

1.本实用新型涉及指夹式脉搏血氧仪,特别是一种组装方便的指夹式脉搏血氧仪。

背景技术:

2.指夹式脉搏血氧仪是用来监测血氧饱和度的一种无创检测仪器,在临床当中有较高的使用价值。指夹式脉搏血氧仪通过夹手指即可测取血氧饱和度,可以评估患者是否缺氧以及缺氧的严重程度。特别是在用户利用呼吸机进行吸氧的过程中,通过监测血氧饱和度,还有助于评估吸氧等相关治疗的效果,而且该检查属于无创检查,甚至可持续监测血氧饱和度,辅助判断患者的病情。

3.但是,目前市面上的指夹式脉搏血氧仪安装时,壳体组件比较多,其中硅胶指垫均采用将硅胶指垫点胶固定在壳体上的安装方式,组装不方便,工艺流程复杂,若制程不良时,维修不方便,有待更进一步的改进。

技术实现要素:

4.鉴于上述现有技术的不足之处,本实用新型的目的在于提出一种新的指夹式脉搏血氧仪,旨在提高硅胶指垫的组装方便,节约了加工成本,并且还可以便于拆装维修。

5.为实现上述目的,本实用新型采取了以下技术方案:

6.本实用新型提供了一种指夹式脉搏血氧仪,所述血氧仪包括:镜片、显示屏、电路板、上壳组件、下壳组件、上指垫、下指垫、发光管和接收管;

7.所述镜片固定在所述上壳组件上,所述镜片具有对外展示用的透明窗口,所述上壳组件具有用于容置所述电路板的第一空腔结构,所述显示屏与所述电路板电连接,所述显示屏的显示屏幕正对所述镜片上的所述透明窗口;所述下壳组件具有用于容置电池的第二空腔结构;

8.所述上指垫与所述上壳组件固定连接,且所述上指垫具有面对待测部位的第一透明视窗,所述发光管或所述接收管正对所述上指垫的所述第一透明视窗设置;所述下指垫与所述下壳组件固定连接,且所述下指垫具有面对待测部位的第二透明视窗,所述接收管或所述发光管正对所述下指垫的所述第二透明视窗设置,所述接收管和所述发光管均与所述电路板电连接;

9.所述上壳组件与所述下壳组件之间通过转轴实现转动连接,所述转轴上设置弹簧结构,所述上壳组件和所述下壳组件可基于外力张开预定角度用于插入待测部位,且基于弹簧结构可对待测部位施加夹持力;以及,

10.所述血氧仪还至少包括以下特征之一:

11.所述血氧仪还包括:位于所述上指垫与所述上壳组件之间的上指垫安装支架,所述上指垫安装支架具有第一卡扣结构,所述上指垫安装支架与所述上指垫固定连接,所述上指垫安装支架通过所述第一卡扣结构与所述上壳组件扣合固定;和,

12.所述血氧仪还包括:位于所述下指垫与所述下壳组件之间的下指垫安装支架,所

述下指垫安装支架具有第二卡扣结构,所述下指垫安装支架与所述下指垫固定连接,所述下指垫安装支架通过所述第二卡扣结构与所述下壳组件扣合固定。

13.具体地,在一些实施例中,所述上壳组件位于所述镜片与所述上指垫之间,所述上指垫的背面边缘固定在所述上指垫安装支架上,所述上指垫的背面中部悬浮于所述第一空腔结构内,受力后可在所述第一空腔结构的内侧发生形变;和\或,

14.所述下指垫的背面边缘固定在所述下指垫安装支架上,所述下指垫的背面中部悬浮于所述第二空腔结构内,受力后可在所述第二空腔结构的内侧发生形变。

15.具体地,在一些实施例中,所述上指垫安装支架为第一圆环状结构,所述第一圆环状结构的形状适配所述上指垫的边缘形状,所述第一圆环状结构的上表面沿所述上壳组件方向竖立至少两个卡扣形成所述第一卡扣结构,所述第一圆环形状结构的下表面与所述上指垫的背面边缘粘接固定;

16.和\或,所述下指垫安装支架为第二圆环状结构,所述第二圆环状结构的形状适配所述下指垫的边缘形状,所述第二圆环状结构的下表面沿所述下壳组件方向竖立至少两个卡扣形成所述第二卡扣结构,所述第二圆环形状结构的上表面与所述下指垫的背面边缘部粘接固定。

17.具体地,在一些实施例中,所述上壳组件包括:镜片支架和上壳主体,所述镜片固定在所述镜片支架上,所述镜片支架与所述上壳主体通过第三卡扣结构固定连接,所述上壳主体内设置定位柱,所述镜片支架开设有通孔窗,所述电路板安装在所述定位柱上,所述显示屏面对所述通孔窗设置,使得所述显示屏的屏幕正对所述镜片上的所述透明窗口,所述上壳主体面对待测部位的一面开设第一通孔,所述上壳主体上围绕所述第一通孔设置有第一卡扣固定位,所述上指垫的背面边缘固定在所述上指垫安装支架上,所述上指垫安装支架通过所述第一卡扣结构与所述第一卡扣固定位的配合实现扣合固定,所述镜片支架、所述上壳主体和所述上指垫围成所述第一空腔结构,所述上指垫沿所述第一通孔的方向受力后可在所述第一空腔结构的内侧发生形变。

18.具体地,在一些实施例中,所述下壳组件包括:电池盖、下壳主体和电池仓壳,所述血氧仪还包括电极,所述电池仓壳具有电池容置部和电极固定部,所述电极固定部用于卡装所述电极,所述电极与所述电路板电连接,所述电池仓壳与所述下壳主体通过第四卡扣结构实现扣合固定连接,所述电池盖与所述电池仓壳扣合固定,所述下壳主体面对待测部位的一面开设第二通孔,所述下壳主体上围绕所述第二通孔设置有第二卡扣固定位,所述下指垫的背面边缘固定在所述下指垫安装支架上,所述下指垫安装支架通过所述第二卡扣结构与所述第二卡扣固定位的配合实现扣合固定,所述下壳主体位于所述下指垫与所述电池仓壳之间,所述下指垫的背面与所述电池仓壳之间具有间隙空间,所述间隙空间与所述电池容置部共同形成所述第二空腔结构,所述下指垫沿所述第二通孔的方向受力后可在所述间隙空间内侧发生形变。

19.具体地,在一些实施例中,所述下壳组件包括一对立柱,每个立柱上分别设置一转轴;所述弹簧结构为扭簧,所述扭簧套装在所述转轴上,并且扭簧末端延伸预定长度;所述上壳组件设置有一对固定槽,所述立柱的转轴卡装在所述固定槽内,可沿固定槽移动;所述扭簧的末端穿过所述上壳组件的边缝卡装在所述上壳组件上的弹簧固定位上。

20.具体地,在一些实施例中,所述上指垫的中部面向待测部位开设容置槽,所述容置

槽内设置所述发光管或接收管,并且通过点胶将所述发光管或接收管封装固定在所述容置槽内、且面向待测部位形成可透光的第一透明视窗;和/或,所述下指垫的中部面向待测部位开设容置槽,所述容置槽内设置所述接收管或发光管,并且通过点胶将所述接收管或发光管封装固定在所述容置槽内、且面向待测部位形成可透光的第二透明视窗。

21.具体地,在一些实施例中,所述上指垫的边缘位于曲面开口处、沿远离所述发光管或所述接收管的方向延伸、且面向所述显示屏方向翘起形成第一弧形曲面,所述上指垫安装支架位于所述曲面开口处、沿远离所述发光管或所述接收管的方向延伸、且面向所述显示屏方向翘起形成第一弧形曲面部,用以适配所述上指垫的第一弧形曲面,所述第一弧形曲面的背面边缘与所述第一弧形曲面部固定连接;

22.和\或,所述下指垫的边缘位于曲面开口处、沿远离所述发光管或所述接收管的方向延伸、且背向所述显示屏翘起形成第二弧形曲面,所述下指垫安装支架位于所述曲面开口处、沿远离所述发光管或所述接收管的方向延伸、且背向所述显示屏翘起形成第二弧形曲面部,用以适配所述下指垫的第二弧形曲面,所述第二弧形曲面的背面边缘与所述第二弧形曲面部固定连接。

23.具体地,在一些实施例中,所述镜片支架上的非通孔窗区域开孔形成悬臂部,所述悬臂部的末端设置按键部,所述镜片支架与所述上壳主体通过第三卡扣结构固定连接后,所述按键部正对所述电路板上的开关。

24.具体地,在一些实施例中,在所述上壳主体的内侧壁上设置所述第一卡扣固定位;和\或,在所述下壳主体的内侧壁上设置所述第二卡扣固定位。

25.本实用新型提供了卡扣的设计的方式,可以方便的将硅胶指垫与壳体实现可拆卸安装,降低了加工难度和加工成本、降低了维修难度。更进一步地,本实用新型的卡扣设计有利于实现指垫的背面悬浮在空腔结构内,在指垫受到待测部位(如手指)的压力后,能向空腔结构内侧发生形变,从而能够大大减少夹持力对待测部位(如手指)的压迫,提高佩戴的舒适性,并且还能支持长时间佩戴,便于睡眠过程中进行持续监测,其次,因为减少了对待测部位(如手指)压迫力,则不会因为压迫力阻挠血液流通,也不会影响血氧仪测量的准确性,这种结构设计会使得血氧仪反应待测部位(如手指)最真实的血氧饱和度分析结果,大大提高了血氧的测量精度。

附图说明

26.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

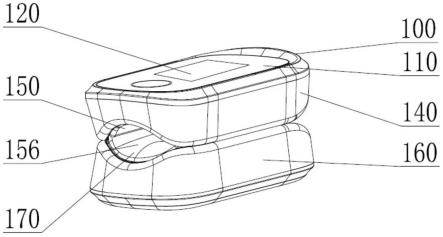

27.图1为本实用新型提供的一种指夹式脉搏血氧仪100的结构示意图;

28.图2为本实用新型提供的上指垫与上指垫安装支架的组合结构示意图;

29.图3为本实用新型提供的下指垫与下指垫安装支架的组合结构示意图;

30.图4为本实用新型提供的指夹式脉搏血氧仪100的结构爆炸示意图;

31.图5为本实用新型提供的上壳组件及其结构的横截面示意图;

32.图6为本实用新型提供的下壳组件及其结构的横截面示意图;

33.图7为本实用新型提供的血氧仪上按键设计的结构示意图。

34.备注:

35.100、指夹式脉搏血氧仪;200、电池;201、电极;110、镜片;111、透明窗口;112、非通孔窗区域;113、悬臂部;114、按键部;120、显示屏;130、电路板;131、开关;140、上壳组件;141、镜片支架;142、上壳主体;143、第一空腔结构;145、第三卡扣结构;146、定位柱;147、通孔窗;148、第一通孔;149、第一卡扣固定位;160、下壳组件;161、下壳主体;162、电池仓壳;163、电池盖;164、第二空腔结构;165、转轴;167、弹簧结构;166、电极固定部;168、电池容置部;169、第四卡扣结构;150、上指垫;151、上指垫安装支架;152、第一卡扣结构;153、第一透明视窗;154、第一弧形曲面;155、第一弧形曲面部;156、曲面开口;170、下指垫;171、下指垫安装支架;172、第二卡扣结构;173、第二透明视窗;174、第二弧形曲面;175、第二弧形曲面部;181、发光管;182、接收管;183、立柱;184、第二通孔;185、第二卡扣固定位;186、间隙空间;187、固定槽。

具体实施方式

36.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

37.如图1至图7所示,本实用新型提供了一种新的指夹式脉搏血氧仪100。以下实施例中,以发光管181在上、接收管182在下为例进行说明。

38.如图1和图4所示,本实用新型提供的指夹式脉搏血氧仪100包括:镜片110、显示屏120、电路板130、上壳组件140、下壳组件160、上指垫150、下指垫170、发光管181和接收管182。镜片110固定在上壳组件140上,镜片110具有对外展示用的透明窗口111。上壳组件140具有用于容置电路板130的第一空腔结构143,显示屏120与电路板130电连接,且显示屏120的显示屏幕正对镜片110上的透明窗口111,用以供用户查看屏幕显示的信息。镜片110通常采用注塑或切割成型。为了对产品做标识,在镜片110上可丝印产品logo,但是在透明窗口111位置必须保证是可视窗口,为透明视窗,不能遮挡用户透过透明窗口111查看显示屏120显示的屏幕信息。

39.下壳组件160具有用于容置电池200的第二空腔结构164,电池用于为电路板130供电源,这里的电池可以是干电池,也可以是可充电锂电池。

40.如图2所示,上指垫150与上壳组件140固定连接,且上指垫150具有面对待测部位(如手指)的第一透明视窗153,发光管181正对上指垫150的第一透明视窗153设置。

41.如图3所示,下指垫170与下壳组件160固定连接,且下指垫170具有面对待测部位(如手指)的第二透明视窗173,接收管182正对下指垫的第二透明视窗173设置,接收管182和发光管181均与电路板130电连接。本实用新型中提到的上指垫150和下指垫170为硅胶指垫。当然,在另一些实施例中,接收管182和发光管181的位置可以互换,那么,上指垫150上发光管或接收管正对上指垫的第一透明视窗153设置,则下指垫上对应的接收管或发光管正对下指垫的第二透明视窗173设置。在同一个指夹式脉搏血氧仪中,存在一对发光管和接收管,通常发光管为红外光和红光两个波段的led发光管,接收管为光电管,用于接收透射

过待测部位的光信号以产生电信号。

42.如图4和图6所示,上壳组件140与下壳组件160之间通过转轴165实现转动连接,转轴165上设置弹簧结构167,上壳组件140和下壳组件160可基于外力张开预定角度用于插入待测部位(如手指),且基于弹簧结构可对待测部位(如手指)施加夹持力。上壳组件140与下壳组件160之间转动使得在外力的作用下,两者张开预定角度,用于插入待测部位(如手指),并在外力消失后,利用弹簧结构施加对待测部位(如手指)的夹持力,利用电路板130激活发光管发射红光和红外光后,光透射过待测部位(如手指)后被接收管采集,采集到的信号通过电路板130处理后,输出给显示屏120显示血氧饱和度值、脉率值和\或描记波波形。

43.为了组装方便,降低组装成本,便于后期维护或制程维修时能方便可拆卸组装,本实用新型提供的血氧仪的结构中还可以采用以下方式来实现上下指垫的安装。图1所示的血氧仪还至少包括以下特征之一:

44.如图4和图5所示,指夹式脉搏血氧仪100还包括:位于上指垫150与上壳组件140之间的上指垫安装支架151,上指垫安装支架151具有第一卡扣结构152,上指垫安装支架151与上指垫150固定连接,上指垫安装支架151通过第一卡扣结构152与上壳组件140扣合固定;和,

45.如图4和图6所示,指夹式脉搏血氧仪100还包括:位于下指垫170与下壳组件160之间的下指垫安装支架171,下指垫安装支架171具有第二卡扣结构172,下指垫安装支架171与下指垫170固定连接,下指垫安装支架171通过第二卡扣结构172与下壳组件160扣合固定。本实施例中提到的上指垫安装支架151与上指垫150之间的固定连接,以及下指垫安装支架171与下指垫170之间的固定连接,可以采用点胶粘接的方式,或者一起注塑成型的方式。

46.在其中一些实施例中,可以在同一个血氧仪中采用上指垫安装支架151和下指垫安装支架171,来利用上指垫安装支架151和下指垫安装支架171将上指垫和下指垫可拆卸固定在上壳组件和下壳组件上。当然,在另一些实施例中,可以在同一个血氧仪中只采用上指垫安装支架151或者下指垫安装支架171,来利用上指垫安装支架151或者下指垫安装支架171将上指垫或者下指垫可拆卸固定在上壳组件或者下壳组件上。相比现有技术中,将硅胶指垫粘贴在壳体上的方式而言,本实用新型可以可拆卸的将指垫拆卸下来,便于维修回收。

47.利用上述可拆卸的安装方式时,可以令指垫的背面悬浮在空腔结构内,在指垫受到待测部位(如手指)的压力后,能向空腔结构内侧发生形变。相比现有技术中,硅胶指垫均是采用粘贴固定在上壳组件和下壳组件的方式,使得待测部位(如手指)与上壳组件和下壳组件几乎是硬接触的方式,各家的差异仅仅是通过指垫的厚度来缓冲这种硬接触力,但是依然无法避免上壳组件和下壳组件之间的夹持力对待测部位(如手指)的压迫,佩戴非常不舒服,并且,无法长时间佩戴,因为长时间压迫会导致血液流通不畅,影响血氧仪测量的准确性。本实用新型,正好利用指垫的背面悬浮在空腔结构内、并且能向空腔结构内侧发生形变的技术改进,使得这种形变能够大大减少夹持力对待测部位(如手指)的压迫,提高佩戴的舒适性,并且还能支持长时间佩戴,便于睡眠过程中进行持续监测,其次,因为减少了对待测部位(如手指)压迫力,则不会因为压迫力阻挠血液流通,也不会影响血氧仪测量的准确性,这种结构设计会使得血氧仪反应待测部位(如手指)最真实的血氧饱和度分析结果。

基于这一结构设计,在本实用新型中,如图5和图6所示,上壳组件140位于镜片110与上指垫150之间,上指垫150的背面边缘固定在上指垫安装支架151上,上指垫150的背面中部悬浮于第一空腔结构143内,受力后可在第一空腔结构143的内侧发生形变;和\或,下指垫170的背面边缘固定在下指垫安装支架171上,下指垫170的背面中部悬浮于第二空腔结构164内,受力后可在第二空腔结构164的内侧发生形变。本实用新型中采用这种新式的结构设计,能够将即实现硅胶指垫的方便安装固定,又能实现指垫悬空设计,不同于硅胶指垫整体贴装在壳体上的结构设计,大大的避免了指夹式脉搏血氧仪的压迫力影响手指的血液循环,提升了血氧仪的测量精度。

48.具体地,为了实现上指垫150的背面悬浮于第一空腔结构143内、受力后可在第一空腔结构143的内侧发生形变的结构设计,在一些实施例中,如图4和图5所示,上壳组件140包括:镜片支架141和上壳主体142,镜片110固定在镜片支架141上,镜片支架141与上壳主体142通过第三卡扣结构145固定连接,上壳主体142内设置定位柱146,镜片支架141开设有通孔窗147,电路板130安装在定位柱146上,显示屏120面对通孔窗147设置,使得显示屏120的屏幕正对镜片110上的透明窗口111,上壳主体142面对待测部位的一面开设第一通孔148,上壳主体142上围绕第一通孔148设置有第一卡扣固定位149,上指垫150的背面边缘固定在上指垫安装支架151上,上指垫安装支架151通过第一卡扣结构152与第一卡扣固定位149的配合实现扣合固定,镜片支架141、上壳主体142和上指垫150围成第一空腔结构143,上指垫150沿第一通孔148的方向受力后可在第一空腔结构143的内侧发生形变。在上壳主体142上围绕第一通孔148设置的第一卡扣固定位149,既可以是在上壳主体142的内侧壁上设置的第一卡扣固定位149,也可以是在上壳主体142上第一通孔148的边缘凸台上设置的第一卡扣固定位149,只要能与第一卡扣结构152实现扣合即可。

49.和\或,为了实现下指垫170的背面悬浮于第二空腔结构164内,受力后可在第二空腔结构164的内侧发生形变的结构设计,在一些实施例中,如图4和图6所示,下壳组件160包括:电池盖163、下壳主体161和电池仓壳162,指夹式脉搏血氧仪100还包括电极201,电池仓壳162具有电池容置部168和电极固定部166,电极固定部166用于卡装电极201,电极201与电路板130电连接,电池仓壳162与下壳主体161通过第四卡扣结构169实现扣合固定连接,电池盖163与电池仓壳162扣合固定,下壳主体161面对待测部位的一面开设第二通孔184,下壳主体161上围绕第二通孔184设置有第二卡扣固定位185,下指垫170的背面边缘固定在下指垫安装支架171上,下指垫安装支架171通过第二卡扣结构172与第二卡扣固定位185的配合实现扣合固定,下壳主体161位于下指垫170与电池仓壳162之间,下指垫170的背面与电池仓壳162之间具有间隙空间186,间隙空间186与电池容置部168共同形成第二空腔结构164,下指垫170沿第二通孔184的方向受力后可在间隙空间186内侧发生形变。在下壳主体161上围绕第二通孔184设置的第二卡扣固定位185,既可以是在下壳主体161的内侧壁上设置的第二卡扣固定位185,也可以是在下壳主体161上第二通孔184的边缘凸台上设置的第二卡扣固定位185,只要能与第二卡扣结构172实现扣合即可。

50.具体地,在一些实施例中,如图4所示,上指垫安装支架151为第一圆环状结构,第一圆环状结构的形状适配上指垫150的边缘形状,第一圆环状结构的上表面沿上壳组件140方向竖立至少两个卡扣形成第一卡扣结构152,第一圆环形状结构的下表面与上指垫150的背面边缘粘接固定,如图2所示。和\或,在一些实施例中,下指垫安装支架171为第二圆环状

结构,第二圆环状结构的形状适配下指垫170的边缘形状,第二圆环状结构的下表面沿下壳组件160方向竖立至少两个卡扣形成第二卡扣结构172,第二圆环形状结构的上表面与下指垫170的背面边缘部粘接固定,如图3所示。

51.具体地,在一些实施例中,如图4和图6所示,下壳组件160包括一对立柱183,每个立柱183上分别设置一转轴165;弹簧结构167为扭簧,扭簧套装在转轴165上,并且扭簧末端延伸预定长度;上壳组件140设置有一对固定槽187,立柱的转轴卡装在固定槽187内,可沿固定槽187移动;扭簧的末端穿过上壳组件140的侧壁边缝卡装在上壳组件上的弹簧固定位上。利用这样的方式可以,可以简单的实现上壳组件和下壳组件之间的转动连接,并且组装更加方便。

52.具体地,在一些实施例中,如图2至图4所示,上指垫150的中部面向待测部位开设容置槽,容置槽内设置发光管或接收管,并且通过点胶将发光管或接收管封装固定在容置槽内、且面向待测部位形成可透光的第一透明视窗153;和/或,下指垫170的中部面向待测部位开设容置槽,容置槽内设置接收管或发光管,并且通过点胶将接收管或发光管封装固定在容置槽内、且面向待测部位形成可透光的第二透明视窗173。通过点胶工艺可以将发光管和接收管固定到上指垫和下指垫上,不同于现有技术中将发光管和接收管嵌入到壳体内部的凹槽内的设计方式,可以实现发光管和接收管近距离的接触待测部位(如手指),避免环境光的影响,提高红外光和红光的利用率,提升血氧仪的测量精确度。

53.具体地,在一些实施例中,如图4所示,上指垫150的边缘位于曲面开口156处、沿远离发光管或接收管的方向延伸、且面向显示屏方向翘起形成第一弧形曲面154,上指垫安装支架151位于曲面开口156处、沿远离发光管或接收管的方向延伸且面向显示屏120方向翘起形成第一弧形曲面部155,用以适配上指垫的第一弧形曲面154;第一弧形曲面154的背面边缘与第一弧形曲面部155固定连接。和\或,在一些实施例中,如图4所示,下指垫170的边缘位于曲面开口156处、沿远离发光管或接收管的方向延伸、且背向显示屏翘起形成第二弧形曲面174,下指垫安装支架171位于曲面开口156处、沿远离发光管或接收管的方向延伸、且背向显示屏120翘起形成第二弧形曲面部175,用以适配下指垫的第二弧形曲面174,第二弧形曲面174的背面边缘与第二弧形曲面部175固定连接。第一弧形曲面154和第二弧形曲面174形成图1中曲面开口156,即指夹式脉搏血氧仪的开口,可以完整地全面包裹待测部位(如手指),提升佩戴舒适性,并且可以适配粗细手指。

54.具体地,在一些实施例中,如图7所示,镜片支架141上的非通孔窗区域112开孔形成悬臂部113,悬臂部113的末端设置按键部114,镜片支架141与上壳主体142通过第三卡扣结构145固定连接后,按键部114正对电路板130上的开关131。本实施例中的开关结构设计,相比现有技术的按键结构设计而言,不需要对按键单独进行开模设计,降低了产品成本,其次,产品镜片110可以不用像现有技术一样提供开孔供按键结构穿过实现开关按键,而是可以为切割的完整镜片,配合镜片支架141上悬臂式的按键就能实现开关按键的触控,可以起到防水的作用。

55.本实用新型提供了卡扣的设计的方式,可以方便的将硅胶指垫与壳体实现可拆卸安装,降低了加工难度和加工成本、降低了维修难度。更进一步地,本实用新型的卡扣设计有利于实现指垫的背面悬浮在空腔结构内,在指垫受到待测部位(如手指)的压力后,能向空腔结构内侧发生形变,从而能够大大减少夹持力对待测部位(如手指)的压迫,提高佩戴

的舒适性,并且还能支持长时间佩戴,便于睡眠过程中进行持续监测,其次,因为减少了对待测部位(如手指)压迫力,则不会因为压迫力阻挠血液流通,也不会影响血氧仪测量的准确性,这种结构设计会使得血氧仪反应待测部位(如手指)最真实的血氧饱和度分析结果,大大提高了血氧的测量精度。

56.上述实施例中,可以根据需要选择在同一个指夹式脉搏血氧仪中设置上指垫安装支架151和下指垫安装支架171中的至少一个,那么对应的,与上指垫安装支架151和下指垫安装支架171关联的上指垫和\或下指垫等结构,可依据上述实施例中的具体有选择的适用。

57.以上仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的发明构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1