一种骨科脊柱术后便于卧床装置的制作方法

1.本实用新型涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种骨科脊柱术后便于卧床装置。

背景技术:

2.脊柱术后便于卧床装置用于辅助患者,便于患者术后进行恢复,人类脊柱由椎骨、借韧带、关节及椎间盘连接而成,脊柱上端承托颅骨,下联髋骨,中附肋骨,并作为胸廓、腹腔和盆腔的后壁,脊柱具有支持躯干、保护内脏、保护脊髓和进行运动的功能。

3.现有技术中如公开号为cn204636779u的专利文献公开了一种骨科脊柱术后便于卧床装置,属于骨科领域,本卧床装置包括躺块,躺块中部处具有凹陷的置槽,躺块内具有电磁块,置槽的底部固连有摄像头,躺块的一侧上具有显示屏,显示屏的一端铰接在躺块的一侧上,躺块的一端的顶部上固连有充气枕,充气枕一端固连于躺块上,充气枕的一端连通有充气机构,充气枕的另一端连通有放气机构,充气机构包括挤压囊和进气管,进气管的两端分别连通充气枕和挤压囊,放气机构包括放气管和球阀,放气管的两端分别连通充气枕和球阀,躺块的一端上还固连有置腿块,置腿块的一端固连于躺块的一端上,躺块顶部吸附有两片背贴。该专利结构设计巧妙,病人体验感好,医护人员操作方便。

4.公开号为cn209137140u的专利文献公开了一种骨科脊柱术后便于卧床装置,该装置包含前后对称设置的两条平轨,且平轨的左端均平滑连接有斜轨;平轨和斜轨的底部均固定设置有数个支撑柱;平轨的上部设置有床板;床板底部的左侧对称设置有两个一号齿轮,床板底部的右侧对称设置有两个二号齿轮;两个一号齿轮之间设置有蜗杆减速机;蜗杆减速机的输入端与驱动电机的输出轴固定连接;支撑板的左右两侧均活动穿设有导向杆;导向杆的上端与床板的底部固定连接,且导向杆上活动套设有压缩弹簧;床板的上部固定设置有充气垫层,充气垫层与床板的中部固定设置有相贯穿的通孔,能够增加术后病患的舒适感,方便医护人员进行操作,解决了现有技术中脊柱术后的病患卧床困难的问题。

5.公开号为cn209332535u的专利文献公开了一种骨科脊柱术后便于卧床装置,包括气垫,所述气垫包括充气底板、充气腰板和充气侧护板,所述充气底板和充气腰板为一体式结构,所述充气底板的外表面镶嵌有第一打气嘴,所述第一打气嘴贯通充气底板和充气腰板,所述充气护腰板的内部一体成型有缓冲板,所述充气腰板的上表面一体成型有凸起球;本实用新型中的充气腰板与充气底板一体成型,且三个充气下底板相互之间粘合连接,使得充气底板和充气腰板通过第一打气嘴进行注气,便于患者根据脊柱情况调节充气腰板的充气量,提高患者卧床时腰部通过气垫进行支撑的舒适性,增加患者卧床休息时腰部高度调节的便捷性,充气腰板内部等间距分布的缓冲板,增加充气护腰板充气后的强度。

6.现有的脊柱术后便于卧床装置在使用的过程中,患者腰部高度调节僵硬,高度控制难度大,患者卧床时腰部舒适度低的问题。

7.其次,根据论文文献《脊柱术后脑脊液漏的原及护理进展综述》中记载的内容,脊柱手术中,脑脊液漏是比较常见的并发症,如果对其处理不当,会对患者的手术效果带来影响,更有甚者会引起神经根损伤、脑脊液假性囊肿、化脓性脑膜炎等,严重威胁到患者的生

命安全。其次,脊柱术后的并发症还包括下肢血栓、早期脊髓神经衰退、硬膜外血肿等。而在针对脑脊液漏治疗中,体位护理是有效方法之一。在临床护理过程中,可让患者采用半俯卧位与俯卧位交替,或在胸下垫软枕等方法来减少患者的不适,增加患者的舒适感。禁止患者在脑脊液漏愈合前下床活动或坐起。在体位护理中,要充分考虑患者的实际耐受性,对体位不断调整,让患者保持舒适的条件下休息,对患者的康复起到促进作用。因此,单纯地对患者的腰部高度进行简单调节仍不满足脊柱手术后的护理需求,在术后护理过程中,需要对患者的体位进行灵活调整,避免患者在卧床过程中某一身体部位长时间作为支撑点。

8.此外,一方面由于对本领域技术人员的理解存在差异;另一方面由于发明人做出本实用新型时研究了大量文献和专利,但篇幅所限并未详细罗列所有的细节与内容,然而这绝非本实用新型不具备这些现有技术的特征,相反本实用新型已经具备现有技术的所有特征,而且申请人保留在背景技术中增加相关现有技术之权利。

技术实现要素:

9.针对现有技术所提出的问题,本技术提出了一种骨科脊柱术后便于卧床装置,其特征在于,至少包括有:充气垫和充气装置,所述充气垫包括有充气下底板、充气护腰板和充气扶手,所述充气垫(1)在充气作用下以于所述充气下底板的第一外轮廓线、充气护腰板的第二外轮廓线以及充气扶手的第三外轮廓线形成“凹”字形构造的方式设置,所述充气装置包括充气孔、充气管和充气瓶,所述充气孔间隔设置于在所述充气下底板和充气扶手的朝向竖向上的面上,所述充气瓶通过所述充气管连接至所述充气孔。

10.优选地,所述充气下底板至少包括有第一充气底板、第二充气底板和第三充气底板,三者之间通过魔术贴粘合的形式两两相连,彼此之间并不联通。

11.优选地,所述充气孔至少包括有第一充气孔、第二充气孔、第三充气孔、第四充气孔和第五充气孔,所述第一充气孔布设在所述第一充气底板的外表面,所述第二充气孔布设在所述第二充气底板的外表面,所述第三充气孔布设在所述第三充气底板的外表面,所述第四充气孔和第五充气孔分别布设在两个所述充气扶手的外表面。

12.优选地,所述充气管还包括有第一充气管和第二充气管,所述第一充气管的一端连接在所述充气瓶的一侧,另一端分别通过第一充气支管、第二充气支管、第三充气支管和第四充气支管与所述第一充气孔、第二充气孔、第三充气孔和第四充气孔连接;所述第二充气管的一端连接在所述充气瓶的另一侧,另一端与所述第五充气孔连接。

13.优选地,所述充气管上还设置有充气阀,所述第一充气支管、第二充气支管、第三充气支管的一端分别与所述第一充气孔、第二充气孔、第三充气孔相连,与一端相背离的另一端通过第一充气阀连接至所述第一充气管;所述第四充气支管的一端与所述第四充气孔相连,与所述第四充气支管(2214)的一端相背离的另一端通过第二充气阀连接至所述第一充气管;所述第二充气管的一端与所述第五充气孔相连,与所述第二充气管 (222)的一端相背离的另一端通过第三充气阀连接至所述充气瓶。

14.优选地,所述充气护腰板的与使用者皮肤或衣物接触的面设置有若干凸起,所述凸起与所述充气护腰板呈现一体式设置,所述凸起上设置有若干条纹,所述条纹以增大摩擦的方式与患者背部相接触以使得患者背部呈现相对稳定的状态。

15.优选地,所述充气下底板的与床板相接触的面还设置有防滑垫,所述防滑垫的与

床板相接触的面设置有若干纹路,所述纹路以增大摩擦的方式与床板相接触以使得所述装置呈现相对稳定的状态。

16.优选地,所述充气护腰板设置有三个,三个所述充气护腰板分别与所述充气下底板通过魔术贴粘合连接。

17.优选地,所述充气扶手设置有两个,两个所述充气扶手粘合在所述充气下底板的两侧。

18.优选地,所述充气护腰板的内部设置有缓冲板,所述缓冲板设置有八个,八个所述缓冲板间隔设置于所述充气护腰板的内部。

19.本实用新型至少具备以下优点:

20.患者在使用本实用新型的过程中,由于本装置充气腰板与充气底板一体成型,且三个充气下底板相互之间粘合连接,使得充气底板和充气腰板通过第一打气嘴进行注气。通过实时调节充气阀的开合程度进而实现根据患者脊椎情况对整个装置的充气量和高度的调节,调节方法简单并且调节患者卧床时的腰部高度可使得患者在卧床时的支撑舒适度提高。此外,增设的防滑垫和缓冲板能够增加装置的稳定性以及缓冲强度。充气护腰板一体成型的凸起使得患者的腰部能够通过凸起进行按压,增加充气护腰板与患者接触时的摩擦阻力,也提高了患者躺在充气护腰板上的舒适性。

21.本装置在不大量改动现有设备的基础上,通过充气腰板与充气底板的配合以及充气阀、防滑垫和缓冲板的改进设置,实现患者腰部高度调节的灵活调节、高度的精准控制、卧床时腰部舒适度的提高以及装置的稳定性和缓冲强度的提高。

附图说明

22.图1是本实用新型的简化整体结构示意图;

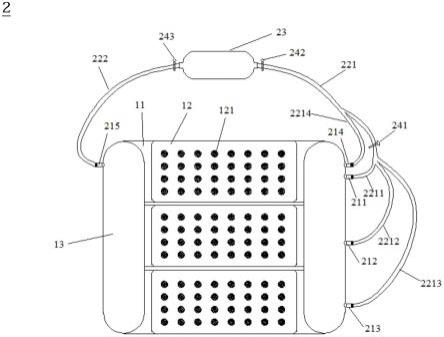

23.图2是本实用新型的简化结构正视图;

24.图3是本实用新型的简化结构仰视图;

25.图4是本实用新型的充气护腰板的细部结构图。

26.附图标记列表

27.1:充气垫;2:充气装置;11:充气下底板;12:充气护腰板;13:充气扶手;23:充气瓶;114:防滑垫;121:凸起;122:缓冲板; 211:第一充气孔;212:第二充气孔;213:第三充气孔;214:第四充气孔;215:第五充气孔;221:第一充气管;222:第二充气管;241:第一充气阀;242:第二充气阀;243:第三充气阀;2211:第一充气支管;2212:第二充气支管;2213:第三充气支管;2214:第四充气支管。

具体实施方式

28.下面结合附图对本实用新型进行详细说明。

29.本实用新型骨科脊柱术后便于卧床装置主要包括有充气垫1,上述充气垫1包括有充气下底板11、充气护腰板12和充气扶手13,上述充气下底板11和上述充气护腰板12被设置为一体式构造,上述充气下底板11被分为第一充气底板、第二充气底板和第三充气底板,上述第一充气底板的外表面开设有第一充气孔211、上述第二充气底板的外表面开设有第二充气孔212、上述第三充气底板的外表面开设有第三充气孔213,上述第一充气孔211贯通

上述第一充气底板和上述充气护腰板12,上述第二充气孔 212贯通上述第二充气底板和上述充气护腰板12,上述第三充气孔213贯通上述第三充气底板和上述充气护腰板12。

30.上述充气护腰板12的内部设置有一体成型的缓冲板122,上述充气护腰板12的与使用者皮肤或衣物接触的面设置有多个凸起121,上述充气扶手13通过魔术贴粘合固定在上述充气下底板11的上表面,上述充气扶手 13的外表面开设有第四充气孔214和第五充气孔215,通过充气护腰板 12与充气下底板11一体成型,且三个充气下底板11之间通过魔术贴相互粘合连接,使得上述充气下底板11和上述充气护腰板12均可通过上述第一充气孔211、第二充气孔212、第三充气孔213实现快速充气,这样的设置便于患者根据脊柱情况调节充气护腰板12的充气量,提高患者卧床时腰部通过充气垫1进行支撑的舒适性,增加患者卧床休息时眼部高度调节的便捷性,充气护腰板12内部等间距分布的缓冲板122,增加了充气护腰板12在充气后的强度,避免了充气护腰板12在充气后受到挤压而造成损坏,提高了充气垫1在使用过程中的安全性,同时,充气护腰板12上表面一体成型的凸起121,使得患者躺在充气护腰板12上方时,患者的腰部能够通过凸起121进行按压,增加充气护腰板12与患者接触时的摩擦阻力,也提高了患者躺在充气护腰板12上的舒适性。

31.优选地,上述第一充气孔211、第二充气孔212和第三充气孔213的孔口端连接有相应的第一充气支管2211、第二充气支管2212和第三充气支管2213,上述第一充气支管2211、第二充气支管2212和第三充气支管2213通过第一充气阀241与第一充气管221相连,上述第一充气管 221与充气瓶23的一端相连。上述第四充气孔214和第五充气孔215的孔口端连接有相应的第四充气支管2214和第二充气管222,上述第四充气支管2214通过第二充气阀242与第一充气管221相连,上述第二充气管222通过第三充气阀243与第二充气管222相连,上述第二充气管 222与充气瓶23的另一端相连。

32.上述第一充气阀241、第二充气阀242和第三充气阀243可通过插拔的方式控制充气瓶23的出气量,进而控制充气护腰板12的充气量,能够使得上述充气护腰板12调整为合适的程度以增加患者的舒适感。

33.根据一种优选的实施方式,为了提高上述装置的防滑性能,充气下底板11的下表面还通过魔术贴粘合有防滑垫114,防滑垫114为矩形板状构造,防滑垫114的外表面设置有防滑槽,为了提高防滑槽下表面的摩擦系数,防滑槽等间距开设在防滑垫114的外表面,且防滑槽与防滑垫114 的侧边夹角为45

°

,为了增加充气垫1对腰部不同位置进行高度调节的便捷性,充气下底板11和充气护腰板12均设置为可互相连接的三段,三段之间可通过魔术贴粘合连接。

34.优选地,为了提高患者卧床的舒适度,充气扶手13被设置为两个,两个充气扶手13被分别粘合在充气下底板11的两段,充气下底板11的第一外轮廓线、充气护腰板12的第二外轮廓线以及充气扶手13的第三外轮廓线组成“凹”字状。

35.优选地,为了增加充气护腰板12的强度,充气护腰板12内部一体成型的缓冲板122共设置有八个,八个缓冲板122间隔设置于充气护腰板12的内部。

36.本实用新型的工作原理和使用流程如下:使用时,将上述充气垫1铺设在病床上,充气垫1下表面的防滑垫114与病床相接触,患者躺在充气垫1的上表面,此时医护人员通过打开第一充气阀241由充气瓶23向充气下底板11和充气护腰板12的内部注入气体,并且能够根据患者脊柱的舒适程度通过插拔相应的充气阀的形式调节充气下底板11和充气护腰

板 12的充气量,同时充气护腰板12上表面的凸起121能够通过挤压患者腰部来实现相对固定。与此同时,医护人员通过打开第二充气阀242由充气瓶23向充气扶手13的内部注入气体,使得充气扶手13能够对患者起到一定的防护作用。

37.在全文中,“优选地”所引导的特征仅为一种可选方式,不应理解为必须设置,故此申请人保留随时放弃或删除相关优选特征之权利。

38.需要注意的是,上述具体实施例是示例性的,本领域技术人员可以在本实用新型公开内容的启发下想出各种解决方案,而这些解决方案也都属于本实用新型的公开范围并落入本实用新型的保护范围之内。本领域技术人员应该明白,本实用新型说明书及其附图均为说明性而并非构成对权利要求的限制。本实用新型的保护范围由权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1