一种内放疗组织填充装置的制作方法

本技术属于医疗器械领域,具体涉及一种内放疗组织填充装置。

背景技术:

1、对于实体恶性肿瘤来讲,手术切除是首选的治疗方式。手术切除的部位主要是恶性肿瘤本身或者恶性肿瘤侵犯的脏器及淋巴结。但有时因为肿瘤边界判断困难或者波及重要器官或组织,难以将肿瘤根治性切除或者将所波及的淋巴结全部清扫,手术切除后仍有可能出现肿瘤复发或者转移。患者在手术恢复一段时间后往往还需要进行放射治疗。

2、放射性粒子具有射线剂量小,作用时间更长,治疗定位更准确,对周围正常组织损伤极小等优势,开始替代体外放射治疗。不同类别的放射性粒子可以针对不同分化程度的肿瘤或不同病程的肿瘤,例如用103pd粒子与125i粒子结合使用,103pd可以快速杀灭大量增殖的肿瘤细胞,125i粒子可以抑制后期增殖分裂的癌细胞。肿瘤切除术中植入放射性粒子可以使患者免于后期外放射治疗的痛苦,更大程度的减少对其它周边组织和器官的影响。部分肿瘤切除后会存在空腔,导致组织凹陷,不便于植入放射性粒子,后期也可能影响美观。

3、中国专利cn105498099b给出了一种组织补偿物的制备方法及系统,利用浅表病变区域及其扩展区域的皮肤区域图像,建立个体化3d打印组织补偿物的三维模型,得到个体化3d打印组织补偿物。该3d打印组织补偿物可以通过适配三维模型对患者进行个性化的治疗,通过填充将凹陷的浅表病变区域托起,以更好的让病变区域接收射线照射,但其适用于大剂量的外放射治疗,难以避免对周边或深层组织和器官造成损伤。

技术实现思路

1、本实用新型目的是克服现有技术的不足,提供一种依据恶性肿瘤轮廓形状进行近距离放射治疗的内放疗组织填充装置。

2、本实用新型的技术方案概述如下:

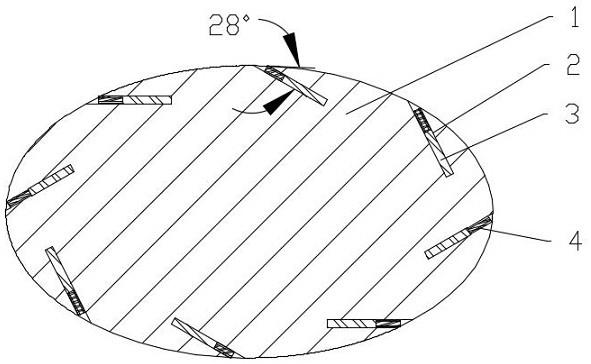

3、一种内放疗组织填充装置,包括:3d打印基体1,孔道2,放射性粒子3,封口构件4;孔道2从3d打印基体1的外表面向内部延伸,孔道2与3d打印基体1的外表面夹角为20°-90°,孔道2中设置有放射性粒子3,孔道2中位于3d打印基体1的外表面附近设置有封口构件4。

4、3d打印基体1与患者肿瘤轮廓形状相适配,材质为硅胶、聚酰胺、嵌段聚醚酰胺、聚氨酯或乳胶。

5、孔道2为圆形盲孔,直径为0.3mm-1mm,长度为1mm-8mm。

6、封口构件4横截面形状为圆形、三角形、矩形或多边形,长度为0.5mm-2mm。封口构件4的材质为硅胶、聚酰胺、嵌段聚醚酰胺、聚氨酯或乳胶。

7、放射性粒子3为碘-125粒子、钯-103粒子、金-198粒子、铯-131粒子、钇-90粒子或磷-32粒子中的一种或多种。

8、本实用新型的优点:可以适配恶性肿瘤轮廓形状,对患者进行针对性治疗,治疗定位更准确;辐射剂量小,作用时间长,对周围正常组织损伤极小;组合不同种类放射性粒子,提升对恶性肿瘤的杀伤能力;可以避免术后空腔部位组织凹陷,提升美观。

技术特征:

1.一种内放疗组织填充装置,其特征是,包括:3d打印基体(1),孔道(2),放射性粒子(3),封口构件(4);孔道(2)从3d打印基体(1)的外表面向内部延伸,孔道(2)与3d打印基体(1)的外表面夹角为20°-90°,孔道(2)中设置有放射性粒子(3),孔道(2)中位于3d打印基体(1)的外表面附近设置有封口构件(4)。

2.根据权利要求1所述的一种内放疗组织填充装置,其特征是所述3d打印基体(1)与患者肿瘤轮廓形状相适配。

3.根据权利要求1所述的一种内放疗组织填充装置,其特征是所述3d打印基体(1)的材质为硅胶、聚酰胺、嵌段聚醚酰胺、聚氨酯或乳胶。

4.根据权利要求1所述的一种内放疗组织填充装置,其特征是所述孔道(2)为圆形盲孔,直径为0.3mm-1mm,长度为1mm-5mm。

5.根据权利要求1所述的一种内放疗组织填充装置,其特征是所述封口构件(4)横截面形状为圆形、三角形、矩形或多边形,长度为0.5mm-2mm。

6.根据权利要求1所述的一种内放疗组织填充装置,其特征是所述封口构件(4)的材质为硅胶、聚酰胺、嵌段聚醚酰胺、聚氨酯或乳胶。

7.根据权利要求1所述的一种内放疗组织填充装置,其特征是所述放射性粒子(3)为碘-125粒子、钯-103粒子、金-198粒子、铯-131粒子、钇-90粒子或磷-32粒子中的一种或多种。

技术总结

本技术公开了一种放疗组织填充装置,包括:3D打印基体,孔道,放射性粒子,封口构件;孔道从3D打印基体的外表面向内部延伸,孔道与3D打印基体的外表面夹角为20°‑90°,孔道中设置有放射性粒子,孔道中位于3D打印基体的外表面附近设置有封口构件。本技术可以适配恶性肿瘤轮廓形状,对患者进行针对性治疗,治疗定位更准确;辐射剂量小,作用时间长,对周围正常组织损伤极小;组合不同种类放射性粒子,提升对恶性肿瘤的杀伤能力;可以避免术后空腔部位组织凹陷,提升美观。

技术研发人员:刘全义,明超,吴晨波,李函,李常才,孙祎,王朝政,阎尔坤

受保护的技术使用者:协和生物制药(天津)有限公司

技术研发日:20221229

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!