用于生物组织电信号标测的双极微电极及其制备方法

本发明涉及生物电生理检测,尤其涉及用于生物组织电信号标测的双极微电极及其制备方法。

背景技术:

1、生物电信号是维持生物活动及细胞间信息交换的重要组成部分之一。心脏组织的生物电活动还参与维持了心脏电传导与机械偶联的重要功能,其异常变化会导致心脏节律紊乱或发展为心律失常。对心脏组织间电活动变化的识别是认识心脏维持生理状态和病理机制的重要手段之一。对心脏电信号的研究已经有百年的历史了,从最早的心电图对心脏整体的电活动进行记录,到膜片技术对细胞动作电位的记录,再到近年来对全心脏的高密度三维电标测技术的应用。生物电信号探测的精度及通量都有了较大的提高。通过对生物电活动分析和理解的加深,进一步促进了相关药物的研发及临床心律失常手术治疗成功率的提高。

2、目前应用的生物电标测技术根据研究目标不同主要分为细胞内标测和细胞外标测。细胞内标测主要应用膜片钳技术实现,可记录细胞动作电位的变化,单个离子通道的电活动表现等。其精度较高,但通量低,往往只能记录一个细胞内的活动表现,很难分析电信号在组织层面的作用。其主要应用在细胞内信号转导分析,药物对细胞离子通道毒性等方面。细胞外标测主要针对组织层面或全器官进行标测研究,根据电极截面的大小可记录不同范围细胞外场电位的变化,可实现高通量记录。但目前精度较低,一般为群细胞(三维信号一般混杂百个以上的细胞)的混合电位信号,其主要应用于临床电生理手术的术中标测,可以集成上万个点的信息,研究组织或器官整体的电活动表现。应用该技术已经实现了对临床室早,室上速,典型房速等接近90%的手术干预成功率。但是在认识复杂心律失常,如瘢痕房速、房颤、室速等机制进展困难,主要因为细胞外电标测空间分辨率一般大于1mm,使得时间上同步激动的细胞电活动会造成记录的电信号叠加,不能在局部空间上分辨激动早晚及激动方向,使传导机制分析受限。

3、细胞外标测根据获取信号的内容分为单极信号标测和双极信号标测。单极标测多应用2-4mm高电导率金属制成探测头端,连接单股导电线外包绝缘抗干扰塑胶连接尾端到信号放大器,一般可实现可记录细胞周期内全时程的电活动,在二维标测过程中可通过识别记录波形的正负间接判断信号来源的深度。但单极信号往往会融合更多的电极周围信号,对局部信号的分析精确度较低。双极标测需应用双通道的探测头端,记录的电信号和2个探测头端的间距相关,只记录电极之间的电信号,可以屏蔽两个探测头端以外的信号,在局部信号分析有优势。

4、因此,进一步的提高细胞外标测电极的精度对认识电信号在生理状态下的整体表现及临床复杂心律失常的诊治有重要意义。通过进一步降低单极电极的探测头端,可以在不影响信号完整性的前提下降低周围场电位对目标电位的影响,但需要同时提高信号的抗干扰性,因为探测电极减小获得的靶信号源会更精确,其振幅会明显减小,可能受周围电磁场影响相对更大。同时,微电极和标测组织间的作用需要可实现性,更微小的探测器头端更容易因为操作容错率低而导致损毁。一般,微电极记录的实现,可通过利用高电导率金属丝和内灌电解液的玻璃电极实现。金属电极为主体的微电极目前多用于组织场电位的标测,标测精度范围多大于200um。金属电极具有更好的韧性和硬度,其可操作性强,适合高通量的大范围的重复标测,但灵敏度相对较低,对单细胞或小细胞群信号识别困难。同时金属电极暴漏在接触环境的体积较大,更易受到外环境的电磁干扰,标测背景噪音较大。玻璃电极可以通过热拉制,实现最小um级别的探测头端,但玻璃电极的脆性更高,可操作性低。一般只用于单次标测,不能反复应用,同时一般需通过专用的膜片钳放大器连接,普适性差。

技术实现思路

1、针对上述存在的问题,本发明旨在提供一种用于生物组织电信号标测的双极微电极及其制备方法,该双极微电极探测的信号灵敏度满足最高分辨率30um2,最小可识别信号电压振幅10uv,且具有一定的抗电磁干扰能力,可用于常规屏蔽网环境,而且该电极结构可操作性强,可实现重复标测使用。

2、为了实现上述目的,本发明所采用的技术方案如下:

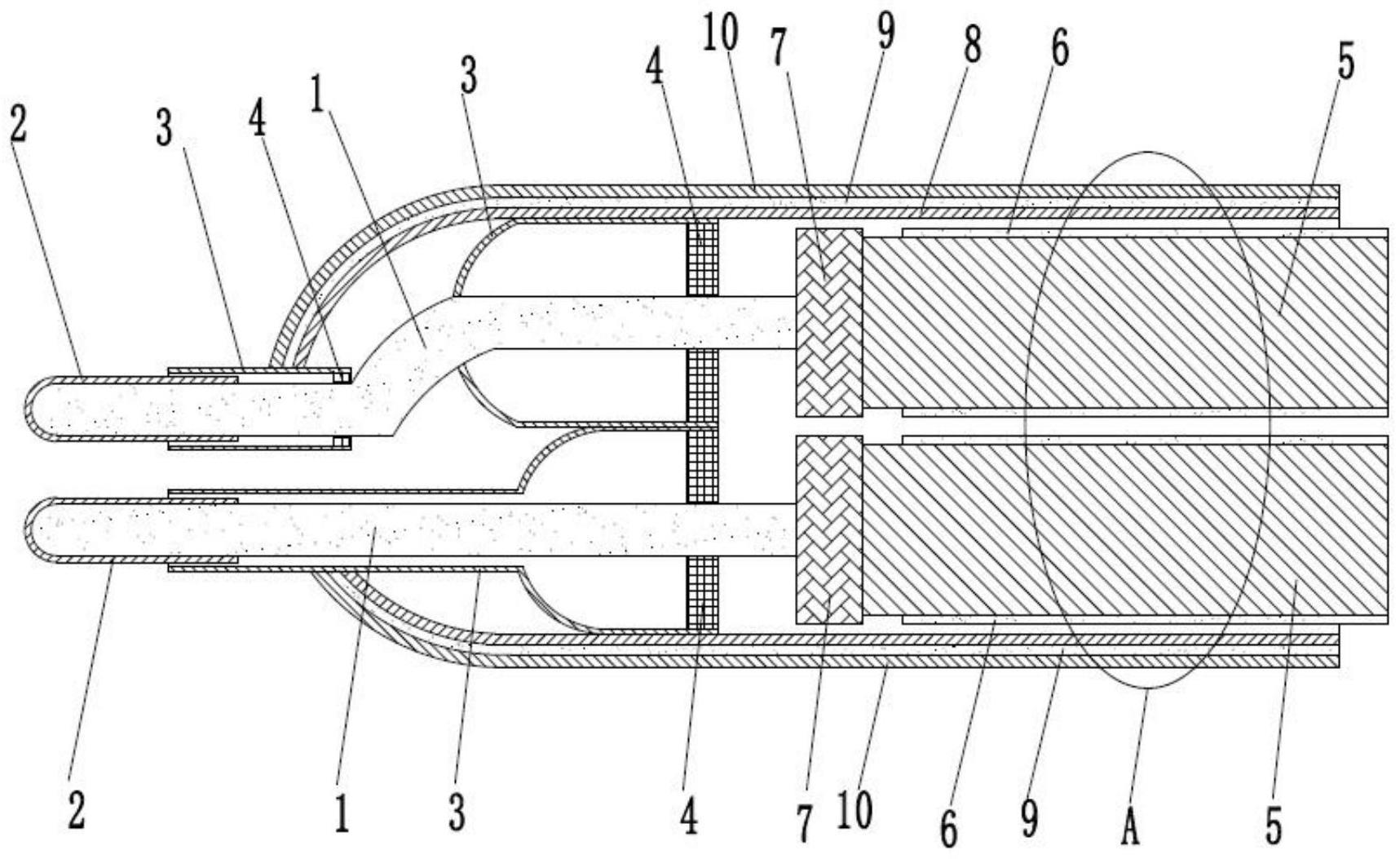

3、用于生物组织电信号标测的双极微电极,包括两个电极本体,其特征在于:每个所述电极本体均包括探测电极内芯和电极尾端,所述探测电极内芯与所述电极尾端固定连接;

4、所述双极微电极还包括外屏蔽层,两个所述电极本体均位于所述外屏蔽层内。

5、进一步的,两个所述电极本体的前端之间的距离为10-15um。

6、进一步的,所述探测电极内芯包括钨丝内芯,所述钨丝内芯的前端外部设有镀金层,所述钨丝内芯和镀金层形成复合金属控制电极,所述复合金属控制电极外设有玻璃管,所述玻璃管的后端与所述钨丝内芯之间通过封闭块固定连接,且所述钨丝内芯的后端贯穿所述封闭块,所述复合金属控制电极的前端贯穿所述玻璃管。

7、进一步的,复合金属控制电极的前端贯穿所述玻璃管的长度<30um。

8、进一步的,所述电极尾端包括铜线,所述铜线外包覆有内绝缘层,且所述铜线的前端和后端均贯穿所述内绝缘层,所述钨丝内芯的后端与所述铜线的前端固定连接。

9、进一步的,所述钨丝内芯的后端与所述铜线的前端通过锡过渡段焊接固定连接。

10、进一步的,所述外屏蔽层从内向外依次包括紫铜网层、铝箔层和外绝缘层,所述探测电极内芯的前端和所述电极尾端的后端均贯穿所述外屏蔽层。

11、进一步的,用于生物组织电信号标测的双极微电极的制备方法,其特征在于,包括以下步骤,

12、s1:制备两个复合金属的探测电极内芯;

13、s2:制备两个电极尾端;

14、s3:将每个探测电极内芯与相应的电机尾端连接,组装成两个电极本体;

15、s4:使用外屏蔽层将两个电极本体包裹在一起,形成一个双极微电极。本发明的有益效果是:与现有技术相比,本发明的改进之处在于,

16、1、本发明公开了一种用于生物组织电信号标测的双极微电极,包括两个电极本体,两个电极本体的前端之间的距离为10-15um,相当于2-5个细胞数量级的分辨精度,每个电极本体的前端直径均小于10um,从而使得整个双极微电极与标测组织的接触截面小于20um,可实现单个心肌细级别的胞外电位标测。

17、2、本发明中电极本体的探测电极内芯使用钨丝内芯和镀金层形成复合金属控制电极,在复合金属控制电极外设置硅酸盐拉制的玻璃管,可以起到降低噪声的作用,复合金属控制电极的前端贯穿玻璃管的长度<30um,且钨丝内芯直径为10um,镀金层厚度为0.3um,在减小和标测组织接触截面的前提下,利用高电导率材料,不增加信号损失,可识别信号电压最小振幅10uv。

18、3、本发明中的双极微电极和已有的金属微标测电极相比,探测的信号灵敏度更高,最高分辨率可达到30um2,实现了可以更好的减少周围组织场电位对目标电位的影响。

19、4、本发明中通过锡过渡段将探测电极内芯中的钨丝内芯后端与电极尾端中的铜线前端焊接固定连接,可以实现直径为10um的钨丝与直径为0.5mm的铜线之间的稳定连接;在电极本体外设置外屏蔽层既可以对电极本体起到承载作用,还可以实现可连续标测的操控性以及良好的抗电磁干扰能力,记录信号背景噪声可小于10uv;且该电极本体体积小,具有较高的电极操作性,可以反复应用及实现高通量标测。

20、5、本发明中的双极微电极可用于探测高分辨率的心脏组织电信号信息,实现稳定的单极记录和程序刺激下记录。通过电极的高分辨特征,可用于进一步深入探索生理性心肌传导的特征,特别是房室交界区具有多重组织交汇的解剖特征区域,更需要高分辨信号。在复杂心律失常中,可用于瘢痕相关的房扑,室速中多种状态下心肌细胞传导差异的分辨,对揭示心律失常的机制及电生理手术治疗方案改良有重要价值。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!