一种新型梯度人工椎体及其设计方法

本发明涉及骨科医疗器械、计算机辅助设计、生物力学领域和增材制造成型技术,尤其是涉及增强生物力学性能的梯度多孔结构设计。

背景技术:

1、在医疗器械领域,功能性人工椎体植入物设计的目的是替换病变椎体,重建天然椎体的支撑和运动功能。在设计过程中,应满足人工椎体植入物的两大标准来保证安全性和稳定性。第一个是强度标准:基于最大畸变能准则,脊柱重建系统各部件在各种载荷条件下的最大应力须低于相应材料的屈服强度。安全系数由每个组件的屈服强度与最大应力之比定义,可用于评估脊柱重建系统的安全性。第二个是骨重建标准:虽然脊柱重建系统的初始稳定性可以通过后部固定系统获得,但是长期稳定性取决于椎骨终板和假体接触界面处良好的骨长入能力。因此,有必要在假体端面设计合理的多孔结构,以有效促进骨长入。

2、目前的植入物材料具有比骨更高的硬度,阻止了所需的应力传递到邻近的骨,影响植入物周围的骨吸收,从而导致植入物松动。这种导致骨细胞死亡的生物力学不相容性被称为“应力屏蔽效应”。在人工椎体植入物中,失效的主要原因:一是椎体植入物与相邻椎体终板界面的点/线接触导致应力集中并最终下沉。另一个原因是骨和金属植入物之间的高刚度失配引起的应力屏蔽效应。这些问题可以通过考虑更个性化的形态特征和参数来改善,如种植体的梯度设计、端面形态和生理曲度等。在人工椎体设计中,通过控制中截面的横径和矢径来设计腰部形状,其中横径和矢径是上下端面中相应直径的平均值。若患者的脊柱塌陷,需在临床医生的指导下使用人工椎体植入物进行合适的矫正。根据矫正后的状态测量缺损区的间隙高度和生理曲率,从而完成人工椎体植入物规格尺寸和曲率的设计。

3、天然椎骨和植入物之间界面的完美配合有助于在不同载荷条件下均匀的应力传递,种植体的梯度设计是实现植入物仿生性能的有效方式。三周期极小曲面(triplyperiodic minimal surface,tpms)为椎体的梯度设计提供了参考,它是一种基于隐函数的设计方法,具有表达式简单、设计高效的特点,其产生的多孔结构具有结构连续、表面平滑、不易产生应力集中的优点,通过改变函数中的参数能便捷的实现孔隙大小、相对密度的变化。目前的tpms点阵结构已经实现了一些梯度设计的方法,但多数设计还不能直接合理运用到器械的设计中,本发明将同时设计人工椎体的轴向和径向梯度,并合理的运用到人工椎体的设计中,以实现优化传统人工椎体植中应力集中、骨接触面的应力屏蔽、促骨长入能力和疲劳性能。

4、cn110929379b,一种拓扑优化人工椎体及其设计方法,该人工椎体包括开孔的拓扑薄壁结构和置于开孔的拓扑薄壁结构内的多孔结构,其中拓扑薄壁结构基于多种运动步态力学环境下的拓扑优化方法进行假体的轻量化设计,在满足假体在不同运动状态下所需的强度需求基础上,增加多孔结构来满足骨长入需求,以实现假体后期的生物固定,保证良好的稳定性。本发明介绍的拓扑优化人工椎体通过开孔拓扑薄壁结构和多孔结构的有机结合,可同时保证人工椎体植入后的即时稳定性和中远期稳定性,有利于患者脊柱功能的恢复生活质量的提高。

5、区别:在专利cn110929379b中,针对薄壁结构进行拓扑优化设计,增强的是外部薄壁结构的力学强度性能,从而增强整体人工椎体的力学性能。

6、在本发明中,针对的是人工椎体多孔填充部分的梯度仿生设计,不仅增强了人工椎体的力学性能,而且多孔结构的梯度设计可以更加适配植入物骨长入,增强人工椎体植入物的长期稳定性。此外,本专利采用了径向梯度设计,以增强椎体受载时的疲劳性能。

7、不足:在专利cn110929379b中,通过外部薄壁结构增强力学性能,虽然进行拓扑优化设计进一步提高生物力学性能,但是外部薄壁结构也阻挡了周围组织与多孔的直接接触,影响组织和人工椎体的融合。在上下两端骨接触面,由于多孔结构只是均匀阵列设计,骨接触面处孔径和孔隙率与内部保持一致,但人工椎体在并不是均匀的圆柱模型,均匀阵列设计的多孔结构在力学性能和促进骨长入方面都有优化空间。

8、本专利:在本专利中,在保证多孔结构连通孔隙促进骨长入前提下,进一步对多孔结构进行梯度的优化仿生设计。通过轴向梯度设计,增大器械中部的相对密度来避免或减小应力集中、提高比强度,同时减小两端骨接触面的相对密度来降低弹性模量、减轻骨接触面的应力屏蔽、促进骨长入。通过径向梯度设计,增大内侧的相对密度,增强了中心的力学性能,提高了人工椎体模型受载能力,达到疲劳性能增强的目的。最后,融合两个方向的梯度设计,集合两个方向梯度设计的优势,得到应力集中减轻、比强度提高、骨接触面的应力屏蔽减轻、促进骨长入和疲劳性能增强的人工椎体。

技术实现思路

1、本发明旨在解决以上现有技术的问题。提出了一种新型梯度人工椎体及设计方法。本发明的技术方案如下:

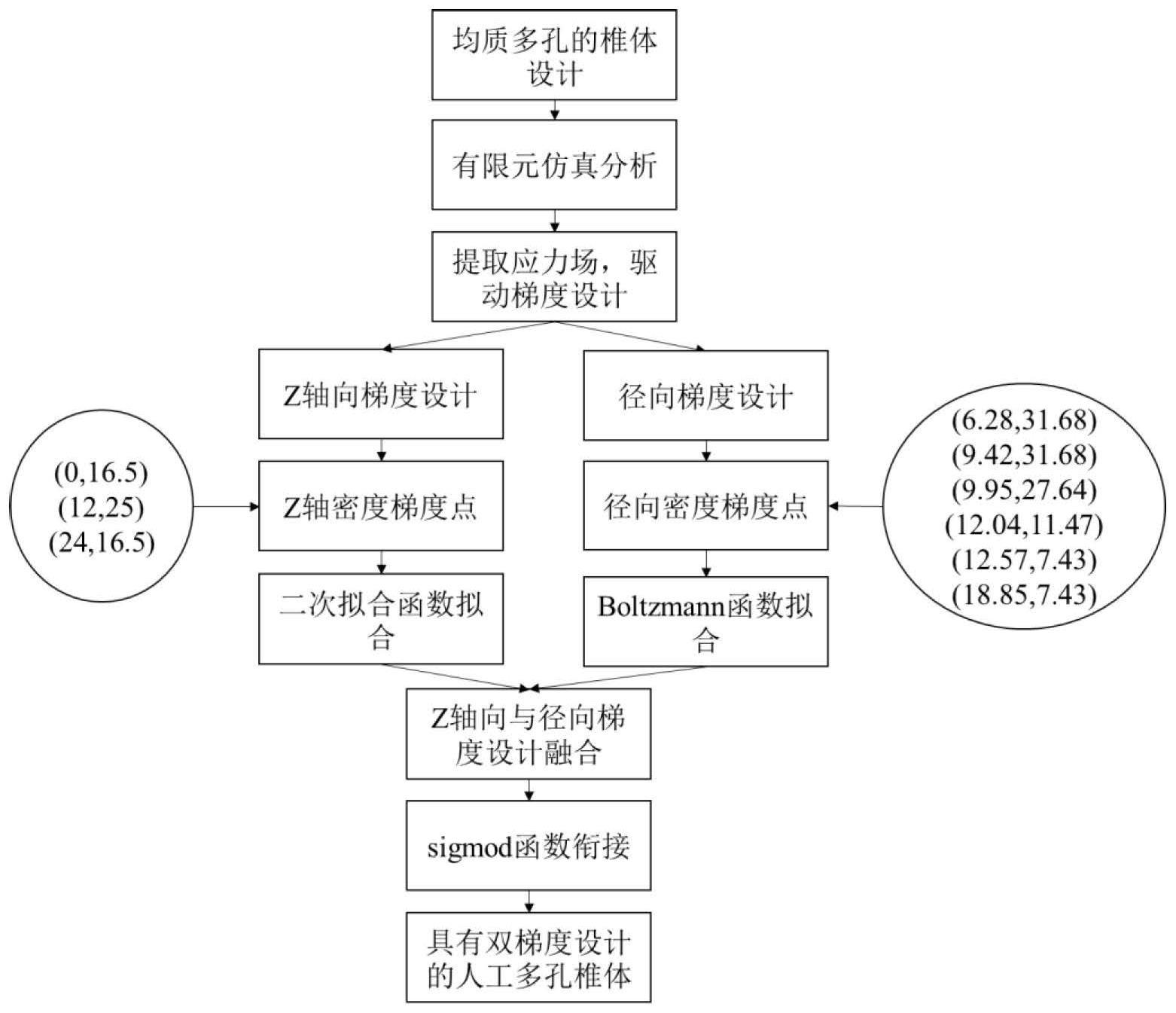

2、一种新型梯度人工椎体的设计方法,其包括:

3、仿生多孔结构的椎体模型设计方法;降低应力遮蔽的轴向梯度设计方法;提升椎体疲劳性能的径向梯度设计方法;使用金属增材制造进行一体化制造的方法。

4、进一步的,所述仿生多孔结构的设计方法具体包括:

5、根据真实运用的人工椎体实例,设计人工椎体模型,并选取一种三周期极小曲面tpms点阵结构中的gyroid结构,建立相对密度为20%的人工椎体;

6、通过编程语言建立函数,对多孔结构进行设计;针对多孔结构的建模过程,通过从直角坐标到圆坐标的转换,实现圆柱形构件的多孔结构填充。

7、进一步的,在gyroid点阵结构设计中,利用算法控制多孔结构的相对密度和径向单元数量,其表达式为:

8、

9、tz是用于控制相对密度ρ*的参数,tz与ρ*的函数关系是:

10、ρ*=-31.93tz+49.19 (2)

11、t,r,z分别表示人工椎体模型中的角度、半径和高度,n是模型中多孔结构单元的数量,代表gyroid多孔结构在极坐标轴中的函数。

12、将空间矩阵与相对密度ρ*值进行映射,即能实现多孔结构的密度梯度建立,公式中n可以控制结构径向的单元数量。

13、进一步的,所述人工椎体的轴向梯度设计方法具体包括:

14、为保证总体相对密度约为20%,根据人工椎体在z轴处(x,y)平面的表面积sz、相对密度rdz和(x,y)平面平均面积s,联立得sz*rdz=0.2*s,得到rdz进行z轴上的密度梯度设计,在z轴上密度使用2次函数拟合,得到函数:

15、ρ*=-0.059z2+1.417z+16.5 (3)

16、通过公式(2)和(3)得到z轴位置与相对密度的关系

17、tz=-(-0.059z2+1.417z+16.5-49.19)/31.93 (4)

18、将公式(4)中tz代入(1)就可以得到所需要的z轴梯度。

19、进一步的,所述人工椎体的径向梯度设计方法具体包括:

20、根据模拟仿生设计,设计径向梯度来增强结构的疲劳性能,径向梯度的设计思路分为两种,一是通过控制径向单元的数量,二是控制径向的密度;径向单元的数量梯度设计可以通过公式中n的值直接进行控制,再利用sigmod激活函数实现模型的衔接过渡;径向的密度梯度设计采用拟合boltzmann函数,按照患者的需求实现模拟仿生的设计。

21、进一步的,所述采用boltzmann函数拟合,公式如下:

22、

23、a2、a1、x0、r分别表示?

24、a2、a1、x0、dx都是boltzmann拟合函数中的常数,r表示椎体模型中的半径。

25、进一步的,所述利用sigmod激活函数实现模型的衔接过渡,sigmod激活函数公式如下:

26、

27、g1(x,y,z)和g2(x,y,z)分别代表相对密度为20%和50%的gyroid多孔结构单胞在坐标轴中的函数。x1和x2分别表示两结构利用sigmod激活函数平滑衔接的起始点。

28、一种新型梯度人工椎体,其采用任一项所述的设计方法,使用使用选区激光熔化工艺,一体化成形得到人工椎体。。

29、本发明的优点及有益效果如下:

30、1.本发明提出了合理的z轴梯度设计,增大中间部分相对密度来减小或避免应力集中、提高比强度,同时减小了两端骨接触面的相对密度降低弹性模量实现减小应力屏蔽带来的影响且有利于促进骨长入。

31、2.采用boltzmann函数实现了径向的连续梯度设计,模拟自然骨骼的仿生设计,有助于提高人工椎体的疲劳性能。同时提出控制径向单元数量实现径向梯度的设计。

32、3.利用boltzmann拟合函数将径向分为几个部分,在各部分再采用拟合函数控制相对密度的方式设计z轴梯度,再利用激活函数实现模型的衔接过渡。最终得到具有z轴梯度和径向梯度的人工椎体,同时具有减轻或避免应力集中、提高比强度、减轻骨接触面的应力屏蔽、促进骨长入和增强疲劳性能的能力。

33、在本发明中,轴向梯度设计、径向梯度设计和两个方向的梯度的融合设计都是创新的设计。下面介绍的是各设计法的巧妙之处。

34、轴向梯度设计:增大了器械中部的相对密度,提高了中部的力学强度,避免了均匀gyroid点阵结构人工椎体压缩过程中中部提前发生坍塌破坏的情况,提高了模型的比强度。同时减小了两端骨接触面的相对密度,实现了弹性模量降低、减轻骨接触面的应力屏蔽。此外,相对密度降低也将增大多孔椎体模型中的孔隙,为骨长入提供良好的条件。

35、径向梯度设计:增大了器械内侧的相对密度,增强了中心的力学性能,提高了人工椎体模型受载能力。在同等大小的受载情况下,模型的抵抗破坏能力提高,达到椎体的疲劳性能增强的目的。

36、两个方向的梯度的融合设计:集合两个方向梯度设计的优势,同时得到应力集中减轻、比强度提高、骨接触面的应力屏蔽减轻、促进骨长入和疲劳性能增强的人工椎体。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!