介入导管、介入设备、雾化给药系统以及雾化方法与流程

本申请涉及雾化,特别是涉及介入导管、介入设备、雾化给药系统以及雾化方法。

背景技术:

1、雾化器通常将液体转化为微米级液体颗粒。在临床内镜下治疗时,通常需要配合雾化给药的方式,使所注的药物液体均匀分布,从而提高相关组织与雾化物结合的均匀程度。雾化器输入的流体可以包括用于治疗或恢复的液体,目前的雾化器用来让病患以吸入的方式进行给药,液体被分解成微小粒子或者液滴的气雾,使用药剂的病患可以得到较有效率的吸入及吸收。但吸入方式给药过程中,药物难以全部到达病灶,会发生不必要的损耗。不仅如此,药物在进入病灶前,由于自身的副作用,会对沿途的管道器官造成损伤,存在潜在安全风险。

2、现有雾化器雾化效果不佳,结构尚待改进,适用场景受限。

技术实现思路

1、基于此,有必要针对上述技术问题,本申请公开了一种介入导管,包括管体,所述管体的一端为近端、另一端为可延伸进入支气管的远端,所述管体的内部带有微流道芯片,所述微流道芯片具有:

2、第一流体入口,位于所述微流道芯片的近端侧;

3、第二流体入口,位于所述微流道芯片的旁侧;

4、出口,位于所述微流道芯片的远端侧;

5、所述微流道芯片的内部为连通所述出口和各流体入口的芯片流道,所述芯片流道包括:

6、主流道,一端连通所述第一流体入口,另一端连通所述出口;

7、侧流道,一端连通所述第二流体入口,另一端连通所述主流道;所述侧流道带有分支流道且经由所述分支流道与所述主流道交汇。

8、可选的,所述侧流道包括:

9、干流道,由所述第二流体入口起向远端延伸,直至与所述主流道交汇;

10、所述分支流道,一端与所述干流道连通且连通部位邻近所述第二流体入口,另一端向近端延伸并分支为多条子流道,各条子流道的末端交汇至所述主流道的中上游。

11、可选的,所述干流道在所述第二流体入口处带有转折部位,并经由所述转折部位向远端延伸,所述分支流道的一端连通于所述转折部位的近端侧。

12、可选的,所述分支流道整体上呈梳状结构,各子流道的末端垂直连通所述主流道。

13、可选的,所述侧流道为两条且分布在所述主流道的两侧,两条侧流道中的子流道末端错位布置。

14、可选的,所述侧流道为两条且分布在所述主流道的两侧,两条侧流道的干流道各自与所述主流道交汇并限定第一交汇处和第二交汇处,两条侧流道由所述第一交汇处和所述第二交汇处各自独立的向所述出口延伸并交汇于所述出口附近。

15、可选的,所述主流道中,在邻近所述出口部位设有分布件,沿主流道宽度方向,所述分布件封闭所述主流道的中部,并与所述主流道的侧壁之间形成分布在两侧的狭口,所述第一交汇处和所述第二交汇处分别位于对应的狭口部位。

16、可选的,所述侧流道上设有按照流体流向依次设置的流体加速结构和突扩段,其中所述狭口连通至所述突扩段,且连通部位邻近所述加速结构段。

17、可选的,所述分布件具有三角形截面形状。

18、可选的,所述主流道由所述第一流体入口直至所述分布件,保持等截面直线延伸。

19、可选的,两条侧流道由所述第一交汇处和所述第二交汇处起向所述出口延伸的趋势线夹角为钝角。

20、可选的,所述出口带有扩口趋势,扩口角度与所述趋势线夹角相应。

21、本申请还公开了基于微流道芯片的雾化方法,包括:

22、通过所述微流道芯片接收液相流体;

23、通过所述微流道芯片接收气相流体,所述气相流体分为两路并独立引导至的与所述液相流体汇流,形成两股雾化流;

24、引导所述两股雾化流在所述微流道芯片内部交汇后输出;

25、其中,每路气相流体预先分流至少一部分并在相对的上游与所述液相流体交汇扰流;其余部分在相对的下游与所述液相流体汇流雾化。

26、可选的,所述两股雾化流在交汇前的流向趋势线夹角为钝角。

27、本申请还公开了一种雾化给药系统,包括:

28、灌注装置,用于供应含有治疗物质的流体,流体包括液相流体和气相流体,两相流体中的至少一者含有治疗物质;

29、介入导管,采用根据上述技术方案中的介入导管,所述介入导管的近端与灌注装置连通,用于分别接收气相流体和液相流体;

30、采样装置,用于采集流体的状态参数;

31、控制装置,与采集装置连接,用于接收状态参数并相应的控制灌注装置。

32、本申请还公开了气液两相的介入设备,其中介入设备包括:

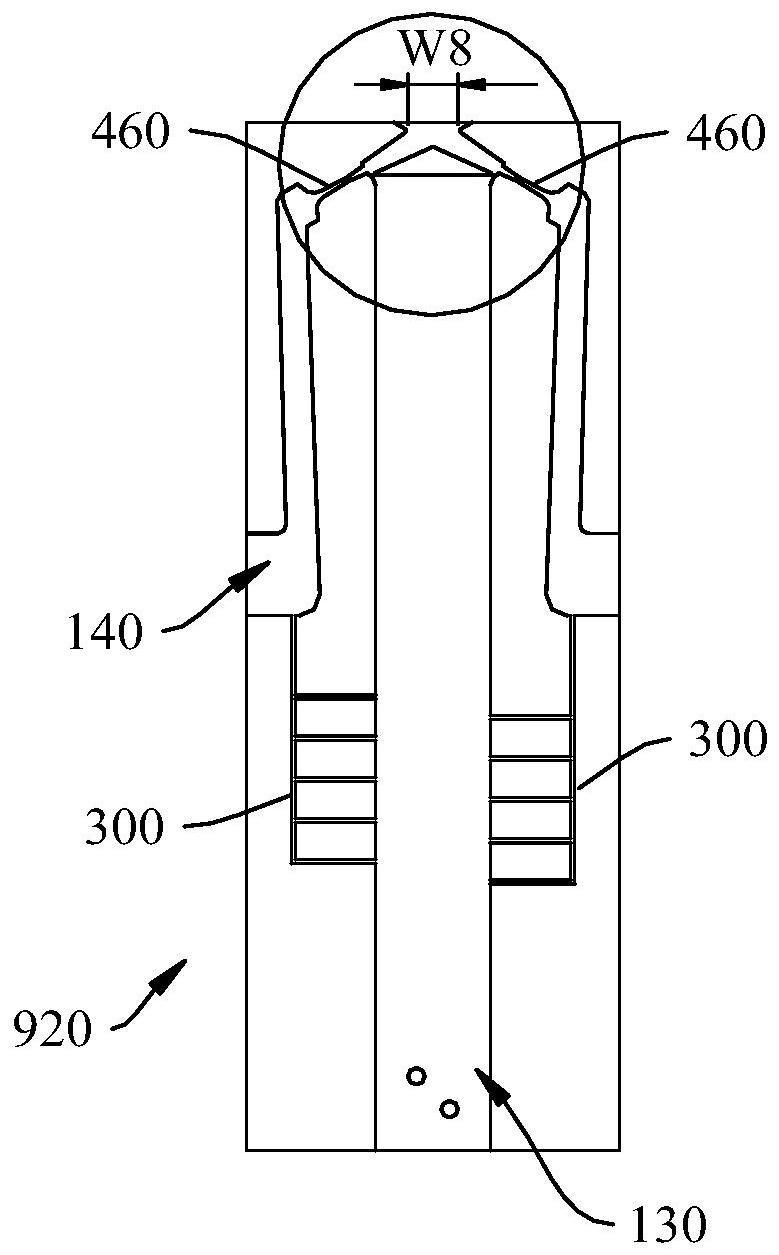

33、机壳,机壳上安装有气路接头和液路接头,机壳内的底部设置有泵室;

34、气泵,安装于泵室内,气泵为并联的多台且通过总管连通至气路接头;

35、冷却组件,与气泵热耦合;

36、注射器,包括安装在机壳内的筒体以及滑动安装于筒体内的活塞,筒体具有出口并与液路接头连通;

37、驱动机构,与注射器的活塞联动;

38、介入导管,采用上述技术方案中的介入导管,所述介入导管的近端分别与所述气路接头和液路接头相连,用于分别接收气相流体和液相流体。

39、本申请中的具体有益效果将在下文中结合具体结构具体阐释,再此不在赘述。

技术特征:

1.一种介入导管,其特征在于,包括管体,所述管体的一端为近端、另一端为可延伸进入支气管的远端,所述管体的内部带有微流道芯片,所述微流道芯片具有:

2.根据权利要求1所述的介入导管,其特征在于,所述侧流道包括:

3.根据权利要求2所述的介入导管,其特征在于,所述干流道在所述第二流体入口处带有转折部位,并经由所述转折部位向远端延伸,所述分支流道的一端连通于所述转折部位的近端侧。

4.根据权利要求2所述的介入导管,其特征在于,所述分支流道整体上呈梳状结构,各子流道的末端垂直连通所述主流道。

5.根据权利要求4所述的介入导管,其特征在于,所述侧流道为两条且分布在所述主流道的两侧,两条侧流道中的子流道末端错位布置。

6.根据权利要求2所述的介入导管,其特征在于,所述侧流道为两条且分布在所述主流道的两侧,两条侧流道的干流道各自与所述主流道交汇并限定第一交汇处和第二交汇处,两条侧流道由所述第一交汇处和所述第二交汇处各自独立的向所述出口延伸并交汇于所述出口附近。

7.根据权利要求6所述的介入导管,其特征在于,所述主流道中,在邻近所述出口部位设有分布件,沿主流道宽度方向,所述分布件封闭所述主流道的中部,并与所述主流道的侧壁之间形成分布在两侧的狭口,所述第一交汇处和所述第二交汇处分别位于对应的狭口部位。

8.根据权利要求7所述的介入导管,其特征在于,所述侧流道上设有按照流体流向依次设置的流体加速结构和突扩段,其中所述狭口连通至所述突扩段,且连通部位邻近所述加速结构段。

9.根据权利要求7所述的介入导管,其特征在于,所述分布件具有三角形截面形状。

10.根据权利要求7所述的介入导管,其特征在于,所述主流道由所述第一流体入口直至所述分布件,保持等截面直线延伸。

11.根据权利要求6所述的介入导管,其特征在于,两条侧流道由所述第一交汇处和所述第二交汇处起向所述出口延伸的趋势线夹角为钝角。

12.根据权利要求11所述的介入导管,其特征在于,所述出口带有扩口趋势,扩口角度与所述趋势线夹角相应。

13.基于介入导管的雾化方法,其特征在于,包括:

14.雾化给药系统,其特征在于,包括:

15.气液两相的介入设备,其特征在于,其中介入设备包括:

技术总结

本申请涉及介入导管、介入设备、雾化给药系统以及雾化方法,其中介入导管包括管体,所述管体的内部带有微流道芯片,所述微流道芯片具有第一流体入口,第二流体入口;出口;所述微流道芯片的内部为连通所述出口和各流体入口的芯片流道,所述芯片流道包括:主流道,一端连通所述第一流体入口,另一端连通所述出口;侧流道,一端连通所述第二流体入口,另一端连通所述主流道;所述侧流道带有分支流道且经由所述分支流道与所述主流道交汇。本申请通过微流道芯片实现对输送流体的雾化,提高了雾化效果。

技术研发人员:王茂强,徐鹏威,徐宏

受保护的技术使用者:杭州堃博生物科技有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!