一种可光热触发生长因子阶段性释放的人工皮肤材料及其制法和应用

1.本发明属于生物材料领域,具体涉及一种可光热触发多重生长因子阶段性释放的人工皮肤材料及其制备方法。

背景技术:

2.由于机械损伤和烧伤或糖尿病和恶性肿瘤等引起的全层皮肤创伤发病率日益增高,皮肤创面的修复已成为创伤修复领域研究的重大医学问题。目前临床上可用的创面修复支架材料主要起到隔离或抗菌作用,但其生物活性低且鲜有活性因子的负载,导致创面愈合速度较慢。开发多功能的具有生物活性的皮肤创面修复支架材料,以实现隔离抗菌并同时促进伤口愈合和皮肤再生,具有重要的临床和社会经济意义。

3.皮肤创面的修复过程主要分为三个阶段:止血消炎阶段、增殖阶段、和组织重建阶段,该过程中细胞外基质与多种生长因子和修复细胞之间相互作用并严格调控,决定多种细胞及干细胞的生长和迁移,控制修复效果。创伤发生后,在创口处易发生细菌滋生导致感染,严重抑制创面的修复。在之后的修复过程中,不同种类的生长因子在各阶段发挥作用,如血管内皮生长因子影响成血管化,血小板衍生生长因子在创伤愈合的各阶段发挥激活创伤部位的免疫系统、促成血管化、及促细胞迁移与增殖的作用,表皮生长因子在增殖阶段能够显著促进成纤维细胞和角质细胞的迁移与增殖,成纤维细胞生长因子在“重建”阶段起着平衡合成和降解的重要作用,而肝细胞生长因子能够抑制瘢痕形成和减少胶原沉积。由此可见,随着修复阶段的进展,皮肤创面治疗所需的微环境也有所不同。因此,开发能够提供不同修复阶段所需微环境的具有多级修复效果的支架材料对于人工干预创面修复至关重要。

4.在构筑支架类型的选择上,由于其类细胞外基质结构的特性,静电纺丝纤维备受关注。多种材料均可通过静电纺丝技术制备形成纤维支架用于创面修复,例如天然材料如胶原、明胶、壳聚糖等及合成材料如聚己内酯、聚乳酸、聚氨酯等。单一结构的纺丝纤维支架往往无法修复全层皮肤的创伤,因此通过加入促修复生长因子或药物并实现可控释放,是提高修复效果的关键及目前的研究热点。目前的以静电纺丝为基础构筑的支架材料研究主要集中于将抗菌药物、生长因子等以共混或者后处理的形式与静电纺丝纳米纤维膜,得到的支架大多只是一个简单的复合支架,无法调整生物活性因子和抗菌药物等功能性物质定时按需释放,且无法长期有效地可控释放创面愈合所需的营养物质(chen q,et al.electrospun chitosan/pva/bioglass nanofibrous membrane with spatially designed structure for accelerating chronic wound healing[j].materials science&engineering c-materials for biological applications,2019,105:110083)。同时,人工皮肤需要具备弹性大,韧性强的特点,以满足大张力伤口所需的力学强度,并且需在伤口修复过程中替代皮肤组织,在伤口愈合后与人体融合成为新生皮肤的一部分,若支架中有不融合部分则需实现无痛去除。

技术实现要素:

[0005]

鉴于以上研究背景及进展,在本发明中,通过调控纺丝纤维取向结构,结合光热疗法和掩模版策略,采用近红外光热触发支架上不同位置处特定类型生长因子的定时释放,拟通过匹配体内修复所需要的生长因子类型,调控介导相应类型细胞的迁移增殖分化及旁分泌效应,以加快创面修复的速度并提高伤口愈合的效果,引入弹性体材料,增强人工皮肤材料的弹性和韧性,满足大张力伤口的需求。本发明通过对创面修复过程机理的探讨,为皮肤创面修复材料的设计提供一种新途径新方法,为利用光热疗法按序释放多重生长因子加速皮肤创面愈合提供新的思路。

[0006]

本发明的目的之一是提供一种可光热触发生长因子阶段性释放的人工皮肤材料。

[0007]

本发明所述可光热触发生长因子阶段性释放的人工皮肤材料,包括多层结构,其中内层结构为包含有抗菌药物的聚合物纤维层;中间层为负载相变材料颗粒的沉积层,外层为含有抗菌药物的聚氨酯纤维膜;其中负载相变材料颗粒的沉积层,包含相变材料颗粒,所述相变材料颗粒为核壳结构,其壳层为相变材料,核层为生长因子。

[0008]

具体地,

[0009]

所述的聚氨酯选自热塑性聚氨酯弹性体,所述的热塑性聚氨酯弹性体为聚酯型或聚醚型聚氨酯弹性体;

[0010]

所述的内层为均相结构的含抗菌药物的聚合物纤维层,或者为核壳结构的含抗菌药物的聚合物纤维层;所述的内层为核壳结构的含抗菌药物的聚合物纤维层时,其核层和壳层均为含有抗菌药物的聚合物,且核层材料中的抗菌药物和聚合物中的至少一种不同于壳层材料中的抗菌药物和聚合物;

[0011]

所述内层的聚合物纤维层为放射状取向的纤维层或者单轴取向的纤维层;

[0012]

所述聚合物纤维层中的聚合物为脂肪族聚酯或者脂肪族聚酯与天然高分子材料的共混物,其中,脂肪族聚酯选自可降解脂肪族聚酯,优选选自聚乳酸、聚己内酯、聚乳酸-羟基乙酸共聚物、聚乳酸-羟基乙酸-己内酯共聚物中的至少一种;天然高分子材料选自胶原、明胶、壳聚糖、淀粉、纤维素、弹性蛋白中的至少一种;

[0013]

所述相变材料颗粒的核层为至少一种生长因子,中间层不同位置处的相变材料颗粒核层的生长因子相同或不同,例如,当内层纤维聚合物纤维层为放射状取向的纤维层时,距离圆心半径不同的位置处的相变材料颗粒核层的生长因子相同或不同;当内层的聚合物纤维层为单轴取向的纤维层,距离一端不同距离的位置处的相变材料颗粒核层的生长因子相同或不同;

[0014]

所述的抗菌药物选自青霉素类、头孢霉素类、四环素类、氯霉素类、大环内酯类、林可霉素、氟喹诺酮类、硝基咪唑类、多肽类抗菌药中的至少一种;

[0015]

所述的生长因子有促修复作用,选自血管内皮生长因子、血小板衍生生长因子、表皮生长因子、成纤维细胞生长因子、肝细胞生长因子中的至少一种;

[0016]

所述的相变材料选自石蜡、正十六烷、正十八烷、二十烷、二十六烷、三十五烷、十四烷酸、十二烷酸、十八烷酸、十五烷酸、二十烷酸中的至少一种。

[0017]

本发明的另一目的是提供以上所述可光热触发生长因子阶段性释放的人工皮肤材料的制备方法。

[0018]

本发明所述的可光热触发生长因子阶段性释放的纤维创面修复支架材料的制备

方法,包括将包含有所述抗菌药物的聚合物溶液静电纺丝形成内层结构的纤维层,将相变材料和至少一种生长因子通过同轴静电喷雾在内层结构之上形成负载相变材料颗粒沉积层,再将含有抗菌药物的聚氨酯溶液静电纺丝与负载层之上形成外层结构的纤维层,从而得到所述光热触发生长因子阶段性释放的人工皮肤材料。优选地,所述的制备方法具体包括以下步骤:

[0019]

步骤(1)、将脂肪族聚酯、天然高分子材料加入到溶剂s1中,充分溶解,得到溶液a;

[0020]

步骤(2)、将热塑性聚氨酯弹性体材料加入到溶剂s2中,充分溶解得到溶液b;

[0021]

步骤(3)、将抗菌药物溶液c、抗菌药物溶液d分别和步骤(1)、步骤(2)中得到的溶液a、溶液b混合,得到溶液e和溶液f;

[0022]

步骤(4)、将步骤(3)得到的溶液e,进行静电纺丝后,得到载药纤维;

[0023]

步骤(5)、将相变材料溶液g和生长因子溶液h,采用同轴静电喷雾到步骤(4)得到的载药纤维上,得到负载相变材料颗粒的沉积层;

[0024]

步骤(6)、任选地重复步骤(5);

[0025]

步骤(7)、将步骤(3)得到的溶液f静电纺丝沉积到步骤(5)得到的负载相变材料颗粒的沉积层上,即得到光热触发生长因子阶段性释放的人工皮肤材料。

[0026]

上述制备方法中,

[0027]

所述的溶剂s1选自六氟异丙醇、三氟乙醇、三氯甲烷、甲醇、二氯甲烷、n,n

’‑

二甲基甲酰胺中的至少一种;所述的溶剂s2选自四氢呋喃、n,n'-二甲基甲酰胺、二氯甲烷中的至少一种;

[0028]

所述的步骤(1)中,以脂肪族聚酯为1重量份来计,所述天然高分子材料的用量为0~1份,优选为0.05~1份;所述的溶液a中脂肪组聚酯的质量浓度为6~20%;所述的溶液b的质量百分浓度为0.05~0.5g/ml,优选0.15~0.2g/ml;

[0029]

上述制备方法的步骤(3)中,所述的抗菌药物溶液c、抗菌药物溶液d中的溶剂独立地选自水、乙醇、丙酮、甲苯、六氟异丙醇、三氟乙醇、三氯甲烷、甲醇、二氯甲烷、n,n

’‑

二甲基甲酰胺中的至少一种;所述的抗菌药物溶液c和抗菌药物溶液d中的抗菌药物相同或不同;所述的抗菌药物溶液c和抗菌药物溶液d均为抗菌药物的饱和溶液;所述的溶液e中,以脂肪族聚酯为100重量份来计,抗菌药物为1~30重量份;所述的溶液f中,以脂肪族聚酯为100重量份来计,抗菌药物为1~30重量份。

[0030]

上述制备方法的所述步骤(4)和步骤(7)中静电纺丝的接收器相同或不同,选自辊筒、u型凹槽中的至少一种,或者选自中心含一金属针头的圆环;当所述的静电纺丝的接收器为辊筒、u型凹槽中的至少一种时,得到单轴取向的载药纤维;当所述的静电纺丝的接收器为中心含一金属针头的圆环时,得到放射状取向的载药纤维。其中,所述的静电纺丝,纺丝液流动速率为0.1~3ml/h,电压10~20kv,接收距离为10~20cm,纺丝10~300min。

[0031]

上述制备方法的步骤(5)中,

[0032]

所述的相变材料溶液g的溶剂选自乙醇、甲醇、三氟乙醇、六氟异丙醇中的至少一种;所述的相变材料溶液g的浓度为5~50mg/ml;

[0033]

所述的生长因子溶液h的溶剂选自乙醇、聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸中的至少一种;所述的生长因子溶液h的浓度为1μg/ml~1mg/ml;

[0034]

所述的同轴静电喷雾中,相变材料溶液g注入壳层注射器,生长因子溶液h注入核

层注射器,步骤(4)得到的载药纤维作为接收器,壳层电喷溶液流动速率为0.1~1ml/h,核层电喷溶液流动速率为0.3~3ml/h,电压10~20kv,接收距离为10~20cm,喷雾1~30min。所述的同轴静电喷雾中,在电喷针头与取向纤维之间放置一个掩模版;通过改变掩模版的形状及尺寸和针头及接收装置(内层结构的纤维层)的相对位置,使电喷微粒沉积在纤维支架的某一设定区域内。

[0035]

所述的静电喷雾得到的材料还需要脱除/挥发溶剂;脱出/挥发溶剂的方式可以采用静置使溶剂挥发,如在通风橱中室温放置2-7天,溶剂脱出/挥发后,得到干燥的纳米纤维膜。

[0036]

上述制备方法的步骤(5)可以任选地重复,每次重复时的喷雾区域、掩膜版形状及尺寸和针头及接收装置(内层结构的纤维层)的相对位置等均可以不同,其中的生长因子也可任选地不同。

[0037]

上述制备方法的步骤(7)中,所述的静电纺丝,纺丝液流动速率为0.1~3ml/h,电压10~20kv,接收距离为10~20cm,纺丝10~300min。步骤(7)的静电纺丝得到的人工皮肤材料还需要脱除溶剂。脱除溶剂的方法可以采用本领域常用的设备和条件来实现,比如在通风橱中室温放置3天,使残余溶剂充分挥发。

[0038]

本发明的再一目的是提供一种上述可光热触发生长因子阶段性释放的人工皮肤材料作为人工皮肤的应用。

[0039]

进一步地,本发明所述的可光热触发生长因子阶段性释放的纤人工皮肤材料作为皮肤创面修复材料的应用时,采用近红外激光器和所述的可光热触发生长因子阶段性释放的人工皮肤材料之间引入尺寸、形状可调的光掩模版,可对加载于两层纤维之间的、含有不同种生长因子的相变粒子沿径向设置程序可控的定时释放,在伤口修复过程完成后,通过近红外激光照射实现支架外层材料的无痛揭除。在创面修复后,本发明利用光热响应进行材料与创面的分离,从而实现无痛揭除支架材料,即在创面修复完成后,通过近红外光照射,使得支架中间层相变材料熔化,从而“无痛”分离两层,去除聚氨酯一层,而另一层可被机体降解吸收。

[0040]

本发明通过构筑具有特定拓扑结构的多功能生物活性支架,结合光、电或超声等治疗手段,从人工皮肤材料中时空可控释放所需的药物或生长因子,以满足修复过程各个阶段的不同需求,进行有针对性的阶段性治疗;在防止伤口感染的同时,招募内源修复细胞或免疫细胞,促进血管化生成,调控细胞微环境以介导细胞迁移与增殖,加速组织重建;人工皮肤材料可被降解并被新生组织取代,或在愈合后从皮肤表面无痛分离。在调控纤维拓扑结构方面,有序取向纤维可以通过表面接触诱导效应调控细胞的铺展和迁移,并且能够增强细胞浸润和对伤口渗液进行引流。为赋予人工皮肤材料生物活性,在静电纺丝材料中可引入抗菌药物和促修复生长因子,同时实现抗感染和促修复的效果。多种不同种类的抗菌药物加入纤维支架后,能够起到有效地抑制细菌和抗感染的作用,多种不同种类的生长因子加入纤维支架后,能够匹配修复过程的各个阶段,更好地模拟体内微环境,弹性体材料的引入增强了人工皮肤材料的力学强度。

[0041]

针对治疗手段上,由于近红外光特异性好、非侵入、且对正常组织的副作用小的优势,结合近红外光热疗法用于皮肤创面修复成为了近年来发展的一种有效手段。本发明通过结合热敏材料的可控释放系统与光热疗法,在光热触发后热敏材料改变构象或其他理化

性质,这一特性为药物按需释放提供了可能。例如,一类相变材料在温度控制下可实现固液相转变,由于其流动性的变化,可以控制其中负载物的释放;其中脂肪酸作为一种生物相容性好、生物可降解性能良好、及价格低廉的相变材料,在药物递送领域备受关注,且创面修复后,热响应的表面可被用于实现材料与创面的分离,实现无痛揭除支架材料。因此,将光热疗法结合相变材料的触发式可控药物释放体系引入功能性纺丝纤维支架,为解决触发式地时空可控按需、按序释放提供了一条途径。

[0042]

与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

[0043]

1.本发明以可降解脂肪族聚酯与可降解天然高分子及相变材料为主要原料,并含有抗菌药物和多种生长因子,结合光热作用,有效整合有序结构、药物和生长因子等多项诱导信号,得到光热触发多重生长因子阶段性释放的人工皮肤材料;

[0044]

2.本发明采用掩模版策略,通过改变掩模版的形状及尺寸、针头及接收装置(内层结构的纤维层)的相对位置、不同种类生长因子、生长因子溶液的浓度以及电喷参数,从而得到多层结构的支架;

[0045]

3.本发明的人工皮肤材料在无规排列的外层聚氨酯纤维与放射状取向或单轴取向的内层纤维中分别加入不同种类抗菌药物,以实现多重抗菌效果;在两层纤维层之间沉积含有不同种类种生长因子的相变材料颗粒,可光热触发多种生长因子的时空可控有序释放,提供伤口愈合不同阶段所需微环境;

[0046]

4.本发明采用聚氨酯纤维外层增强人工皮肤材料的弹性和韧性,满足大张力伤口的需求;

[0047]

5.本发明的人工皮肤材料具有优异的生物相容性和降解性能,可在时间和空间上可控有序递送不同种类生长因子以匹配体内修复所需要的生长因子类型,加快创面修复速度并提高伤口愈合效果。

[0048]

本发明具备理想创面愈合材料/人工皮肤材料所需的基本要素,且涉及了多层结构(上下两层负载抗菌药物,中间负载可通过近红外激发可控释放的多重生长因子)。本发明的人工皮肤材料采用生物相容性良好的聚合物,且静电纺丝制备的纳米纤维能尽最大可能模仿细胞外基质(ecm)的功能,不仅具有多重抗菌效果,还具备通过光热触发多种生长因子的时空可控有序释放能力,可以提供伤口愈合不同阶段所需营养物质与微环境。

附图说明

[0049]

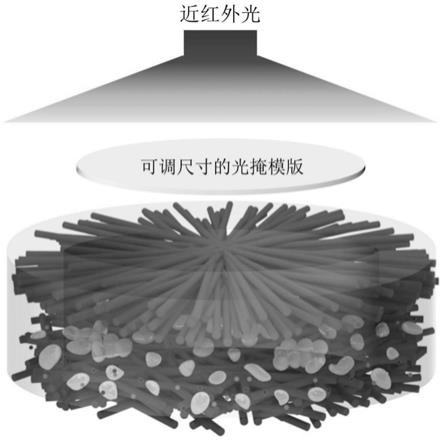

图1是本发明方法制得的人工皮肤材料的使用效果示意图,该图说明了通过在近红外激光器和支架之间引入尺寸可调的圆形光掩模版,可对加载于两层纤维之间的、含有不同种生长因子的相变粒子沿径向设置程序可控的定时释放。

[0050]

图2a、2b、2c分别为本发明方法制得的人工皮肤材料中的三层结构:取向纤维、无规纤维、含生长因子相变微粒的扫描电子显微图。

[0051]

图3是本发明方法制得的人工皮肤材料中相变微粒的温升图像,及微粒中生长因子的释放曲线,其中,图3a是在近红外激光照射下,本发明方法制得的人工皮肤材料分别在空气中、磷酸缓冲盐溶液中的温度变化,以及在近红外激光照射下pbs溶液的温度变化;图3b是无掩模版情况下直接照射支架使生长因子一次性释放,和有掩模版情况下对支架进行阶段性、程序式照射使生长因子时空可控释放时,相变微粒中表皮细胞生长因子的累积释

放曲线。

[0052]

图4是l929细胞在含有甲硝唑的聚己内酯/明胶不同比例复合纳米纤维膜上通过cck-8测定在450nm处的细胞活性,其中,图4a是细胞在聚己内酯与明胶质量比为95:5、90:10、80:20、70:30、60:40的纳米纤维膜上粘附4h时的od值柱状图;图4b是细胞在pcl与明胶质量比为95:5、90:10、80:20、70:30、60:40的纳米纤维膜上粘增殖1、3、5、7天时的od值柱状图。

[0053]

图5a是nih3t3细胞在内层均为单轴取向纤维的不同种类人工皮肤材料上,通过掩模版策略进行程序式分区域、分阶段的近红外激光照射后,与直接照射的支架相比,细胞的平均迁移距离和最远迁移距离;图5b是沿纤维单轴取向方向每隔1mm处的细胞数量。

[0054]

图6是通过alexa fluor 555鬼笔环肽(红色)对肌动蛋白的细胞骨架进行染色,alexa fluor 488抗菌素(绿色)对黏着斑蛋白进行染色,dapi(蓝色)对细胞核进行染色,得到nih3t3细胞在内层均为单轴取向的不同种类纤维创伤修复支架上,在有、无掩模版进行近红外激光照射的情况下,进行迁移的荧光显微照片。

[0055]

图7a是nih3t3细胞在内层均为放射状取向纤维的不同种类人工皮肤材料上,通过掩模版策略进行程序式分区域、分阶段的近红外激光照射后,与直接照射的人工皮肤材料相比,细胞的平均迁移距离和最远迁移距离,图7b是细胞迁移后人工皮肤材料上没有被细胞覆盖的空白处余留面积。

具体实施方式

[0056]

下面结合具体实施例对本发明进行具体的描述,有必要在此指出的是以下实施例只用于对本发明的进一步说明,不能理解为对本发明保护范围的限制,本领域技术人员根据本发明内容对本发明做出的一些非本质的改进和调整仍属本发明的保护范围。

[0057]

实施例中所采用的测试仪器及测试条件如下:

[0058]

上述静电纺丝及静电喷雾的设备采购于北京新锐百纳科技有限公司(型号:teadfs-103)及日本mecc株式会社(型号:nano 01型)。

[0059]

实施例中所采用的原料及来源如下:

[0060]

实验中所用可降解脂肪族聚酯与天然高分子材料原料均采购于sigma试剂公司,实验所用有机溶剂均采购于aladdin公司,生长因子及染色试剂均购于thermo fisher scientific公司。

[0061]

实施例1

[0062]

步骤(1)、取聚己内酯溶于二氯甲烷中,室温磁力搅拌12h,得到质量浓度为6%的溶液a;

[0063]

步骤(2)、取聚氨酯溶于四氢呋喃与n,n'-二甲基甲酰胺(四氢呋喃与n,n'-二甲基甲酰胺体积比为1:1),室温磁力搅拌12h,得到质量浓度为15%的聚氨酯溶液b;

[0064]

步骤(3)、取甲硝唑加入到n,n-二甲基甲酰胺中,充分搅拌超声使其溶解以得到其饱和溶液c,将溶液c和溶液a以体积比1:9混合,室温磁力搅拌12h,得到溶液e;

[0065]

取醋酸洗必泰加入到三氟乙醇中,充分搅拌超声使其溶解以得到其饱和溶液d,将溶液d和溶液b以体积比1:9混合,室温磁力搅拌12h,得到溶液f;

[0066]

步骤(4)、用步骤(3)得到的溶液e进行静电纺丝,用中心含一金属针头的圆环作为

接收器,纺丝液流动速率为1.2ml/h,电压15kv,接收距离为15cm,纺丝300min,得到放射状取向的载药纤维;

[0067]

步骤(5)、将十二烷酸和十八烷酸以质量比8:2溶解于体积比2:8的乙醇和二氯甲烷的混合液中,超声10分钟,得到质量浓度为20%的溶液g;

[0068]

取表皮细胞生长因子、成纤维细胞生长因子、肝细胞生长因子分别与血小板衍生生长因子混合加入到无菌水中,充分搅拌溶解得到100μg/ml的溶液h1、h2、h3;

[0069]

更换单轴纺丝针头为同轴针头,采用掩模版策略,溶液g注入壳层注射器,溶液h1注入核层注射器,步骤(4)中得到的放射状取向纤维作为接收器,在电喷探头与取向纤维之间放置一个合适尺寸的圆形掩模版,进行同轴静电喷雾,使电喷微粒仅沉积在圆形纤维支架的外侧1/3区域内,壳层纺丝液流动速率为0.5ml/h,核层纺丝液流动速率为1.5ml/h,电压20kv,接收距离为10cm,喷雾30min;

[0070]

步骤(6)、替换核层为溶液h2,调节掩模版的尺寸,进行同轴静电喷雾,使电喷微粒沉积在圆形纤维支架的环形1/3区域内,壳层纺丝液流动速率为0.5ml/h,核层纺丝液流动速率为1.5ml/h,电压20kv,接收距离为10cm,喷雾30min;

[0071]

再次替换核层为溶液h3,调节掩模版的尺寸,进行同轴静电喷雾,使电喷微粒沉积在圆形纤维支架的中心1/3区域内,壳层纺丝液流动速率为0.5ml/h,核层纺丝液流动速率为1.5ml/h,电压20kv,接收距离为10cm,喷雾30min,得到相变微粒负载的纤维膜;

[0072]

步骤(7)、更换纺丝液为溶液f,更换同轴针头为单轴纺丝针头,在步骤(6)中得到的相变微粒负载的纤维上进行静电纺丝沉积无规纤维,纺丝液流动速率为1.2ml/h,电压15kv,接收距离为15cm,纺丝300min,得到多重生长因子负载的多层次纤维支架材料;静电纺丝结束后,将纺丝膜在通风橱中室温放置3天,使残余溶剂充分挥发,即得人工皮肤材料。

[0073]

实施例2

[0074]

步骤(1)、取聚己内酯颗粒和明胶粉末质量比为60:40,分别溶于三氟乙醇中,室温磁力搅拌12h,得到均一的聚己内酯溶液和明胶溶液,将两溶液混合后搅拌6h后得到质量浓度为6%的溶液a;

[0075]

步骤(2)、取聚氨酯溶于四氢呋喃与n,n'-二甲基甲酰胺(四氢呋喃与n,n'-二甲基甲酰胺体积比为1:1),室温磁力搅拌12h,得到质量浓度为20%的聚氨酯溶液b;

[0076]

步骤(3)、取甲硝唑加入到三氟乙醇中,充分搅拌超声使其溶解以得到其饱和溶液c,将溶液c和溶液a以体积比1:9混合,室温磁力搅拌12h,得到溶液e;

[0077]

取醋酸洗必泰加入到三氟乙醇中,充分搅拌超声使其溶解以得到其饱和溶液d,将溶液d和溶液b以体积比1:9混合,室温磁力搅拌12h,得到溶液f;

[0078]

步骤(4)、用步骤(3)得到的溶液e进行静电纺丝,用中心含一金属针头的圆环作为接收器,纺丝液流动速率为1.2ml/h,电压15kv,接收距离为15cm,纺丝300min,得到放射状取向的载药纤维;

[0079]

步骤(5)、将十二烷酸和十八烷酸以质量比8:2溶解于体积比2:8的乙醇和二氯甲烷的混合液中,超声10分钟,得到质量浓度为20%的溶液g;

[0080]

取表皮细胞生长因子、成纤维细胞生长因子、肝细胞生长因子分别与血小板衍生生长因子混合加入到无菌水中,充分搅拌溶解分别得到100μg/ml的溶液h1、h2、h3;

[0081]

更换单轴纺丝针头为同轴针头,采用掩模版策略,溶液g注入壳层注射器,溶液h1

注入核层注射器,步骤(4)中得到的放射状取向纤维作为接收器,在电喷探头与取向纤维之间放置一个合适尺寸的圆形掩模版,进行同轴静电喷雾,使电喷微粒仅沉积在圆形纤维支架的外侧1/3区域内,壳层纺丝液流动速率为0.5ml/h,核层纺丝液流动速率为1.5ml/h,电压20kv,接收距离为10cm,喷雾30min;

[0082]

步骤(6)、替换核层为溶液h2,调节掩模版的尺寸,进行同轴静电喷雾,使电喷微粒沉积在圆形纤维支架的环形1/3区域内,壳层纺丝液流动速率为0.5ml/h,核层纺丝液流动速率为1.5ml/h,电压20kv,接收距离为10cm,喷雾30min;

[0083]

再次替换核层为溶液h3,调节掩模版的尺寸,进行同轴静电喷雾,使电喷微粒沉积在圆形纤维支架的中心1/3区域内,壳层纺丝液流动速率为0.5ml/h,核层纺丝液流动速率为1.5ml/h,电压20kv,接收距离为10cm,喷雾30min,得到相变微粒负载的纤维膜;

[0084]

步骤(7)、更换纺丝液为溶液f,更换同轴针头为单轴纺丝针头,在步骤(6)中得到的相变微粒负载的纤维上进行静电纺丝沉积无规纤维,纺丝液流动速率为1.2ml/h,电压15kv,接收距离为15cm,纺丝300min,得到多重生长因子负载的多层次纤维支架材料;静电纺丝结束后,将纺丝膜在通风橱中室温放置3天,使残余溶剂充分挥发,即得人工皮肤材料。

[0085]

实施例3

[0086]

步骤(1)、取聚乳酸溶于三氟乙醇中,室温磁力搅拌12h,得到质量浓度为6%的溶液a;

[0087]

步骤(2)、取聚氨酯溶于四氢呋喃与n,n'-二甲基甲酰胺(四氢呋喃与n,n'-二甲基甲酰胺体积比为1:2),室温磁力搅拌12h,得到质量浓度为20%的聚氨酯溶液b;

[0088]

步骤(3)、取甲硝唑加入到n,n-二甲基甲酰胺中,充分搅拌超声使其溶解以得到其饱和溶液c,将溶液c和溶液a以体积比1:9混合,室温磁力搅拌12h,得到溶液e;

[0089]

取醋酸洗必泰加入到三氟乙醇中,充分搅拌超声使其溶解以得到其饱和溶液d,将溶液d和溶液b以体积比1:9混合,室温磁力搅拌12h,得到溶液f;

[0090]

步骤(4)、用溶液e进行静电纺丝,用高速转动的辊筒作为接收器,纺丝液流动速率为1.2ml/h,电压15kv,接收距离为15cm,纺丝300min,得到单轴取向的载药纤维;

[0091]

步骤(5)、将十二烷酸和十八烷酸以质量比8:2溶解于体积比2:8的乙醇和二氯甲烷的混合液中,超声10分钟,得到质量浓度为20%的溶液g;

[0092]

取表皮细胞生长因子、成纤维细胞生长因子、肝细胞生长因子分别与血小板衍生生长因子混合加入到无菌水中,充分搅拌溶解分别得到200μg/ml的溶液h1、h2、h3;

[0093]

更换单轴纺丝针头为同轴针头,采用掩模版策略,溶液e注入壳层注射器溶液f注入核层注射器,步骤(4)中得到的单轴取向纤维作为接收器,在电喷探头与取向纤维之间放置一个合适尺寸的矩形掩模版,进行同轴静电喷雾,使电喷微粒仅沉积在矩形纤维支架的外侧1/3区域内,壳层纺丝液流动速率为0.5ml/h,核层纺丝液流动速率为1.5ml/h,电压20kv,接收距离为10cm,喷雾30min;

[0094]

步骤(6)、替换核层为溶液h2,调节掩模版的尺寸,进行同轴静电喷雾,使电喷微粒沉积在矩形纤维支架的中部1/3区域内,壳层纺丝液流动速率为0.5ml/h,核层纺丝液流动速率为1.5ml/h,电压20kv,接收距离为10cm,喷雾30min;

[0095]

再次替换核层为溶液h3,调节掩模版的尺寸,进行同轴静电喷雾,使电喷微粒沉积在矩形纤维支架的中间1/3区域内,壳层纺丝液流动速率为0.5ml/h,核层纺丝液流动速率

为1.5ml/h,电压20kv,接收距离为10cm,喷雾30min,得到相变微粒负载的纤维膜;

[0096]

步骤(7)、更换纺丝液为溶液f,更换同轴针头为单轴纺丝针头,在步骤(6)中得到的相变微粒负载的纤维上进行静电纺丝沉积无规纤维,纺丝液流动速率为1.2ml/h,电压15kv,接收距离为15cm,纺丝300min,得到多重生长因子负载的多层次纤维支架材料;静电纺丝结束后,将纺丝膜在通风橱中室温放置3天,使残余溶剂充分挥发,即得人工皮肤材料。

[0097]

实施例4

[0098]

步骤(1)、取聚己内酯颗粒和明胶粉末质量比为60:40,分别溶于三氟乙醇中,室温磁力搅拌12h,得到均一的聚己内酯溶液和明胶溶液,将两溶液以体积比1:1混合后搅拌6h后得到质量浓度6%的溶液a;

[0099]

步骤(2)、取聚氨酯溶于四氢呋喃与n,n'-二甲基甲酰胺(四氢呋喃与n,n'-二甲基甲酰胺体积比为2:1),室温磁力搅拌12h,得到质量浓度为20%的聚氨酯溶液b;

[0100]

步骤(3)、取甲硝唑加入到三氟乙醇中,充分搅拌超声使其溶解以得到其饱和溶液c,将溶液c与溶液a以体积比2:8混合,室温磁力搅拌12h,得到溶液e;

[0101]

取醋酸洗必泰加入到三氟乙醇中,充分搅拌超声使其溶解以得到其饱和溶液d;将溶液d与溶液b以体积比2:8混合,室温磁力搅拌12h,得到溶液f;

[0102]

步骤(4)用溶液e进行静电纺丝,用u型槽作为接收器,纺丝液流动速率为1.2ml/h,电压15kv,接收距离为15cm,纺丝300min,得到单轴取向的载药纤维;

[0103]

步骤(5)、将十二烷酸和十八烷酸以质量比8:2溶解于体积比2:8的乙醇和二氯甲烷的混合液中,超声10分钟,得到质量浓度为20%的溶液g;

[0104]

取表皮细胞生长因子、成纤维细胞生长因子、肝细胞生长因子分别与血小板衍生生长因子混合加入到无菌水中,充分搅拌溶解得到150μg/ml的溶液h1、h2、h3;

[0105]

更换单轴纺丝针头为同轴针头,采用掩模版策略,溶液e注入壳层注射器溶液f注入核层注射器,步骤(4)中得到的单轴取向纤维作为接收器,在电喷探头与取向纤维之间放置一个合适尺寸的矩形掩模版,进行同轴静电喷雾,使电喷微粒仅沉积在矩形纤维支架的外侧1/3区域内,壳层纺丝液流动速率为0.5ml/h,核层纺丝液流动速率为1.5ml/h,电压20kv,接收距离为10cm,喷雾30min;

[0106]

步骤(6)替换核层为溶液h2,调节掩模版的尺寸,进行同轴静电喷雾,使电喷微粒沉积在矩形纤维支架的中部1/3区域内,壳层纺丝液流动速率为0.5ml/h,核层纺丝液流动速率为1.5ml/h,电压20kv,接收距离为10cm,喷雾30min;

[0107]

再次替换核层为溶液h3,调节掩模版的尺寸,进行同轴静电喷雾,使电喷微粒沉积在矩形纤维支架的中心1/3区域内,壳层纺丝液流动速率为0.5ml/h,核层纺丝液流动速率为1.5ml/h,电压20kv,接收距离为10cm,喷雾30min,得到相变微粒负载的纤维膜;

[0108]

步骤(7)、更换纺丝液为溶液f,更换同轴针头为单轴纺丝针头,在步骤(6)中得到的相变微粒负载的纤维上进行静电纺丝沉积无规纤维,纺丝液流动速率为1.2ml/h,电压15kv,接收距离为15cm,纺丝300min,得到多重生长因子负载的多层次纤维支架材料,静电纺丝结束后,将纺丝膜在通风橱中室温放置3天,使残余溶剂充分挥发。

[0109]

图1~图7中对制备得到的人工皮肤材料进行表征。如图1的材料示意图所示,通过图2的扫描电镜图证明本发明成功制备了具有设计结构的支架作为人工皮肤材料。图3的光热实验首先证明了材料具有良好的光热性能,能够通过近红外光照实现相变材料的升温液

化,进而释放相变颗粒中的生长因子。图4中的细胞增值实验证明了材料具有优异的生物相容性,能够促进细胞的增殖,这是人工皮肤材料用于皮肤创伤修复的基本条件。图5-图7中的细胞迁移实验,通过在不同的支架上面,进行细胞迁移的定量分析、染色分析,进一步证明了光热疗法结合相变材料的触发式可控生长因子/药物释放能够促进细胞的迁移,从而加速伤口的愈合。通过上述实验分析表明,本发明为解决触发式地时空可控按需、按序释放提供了一条途径,将多种不同种类的生长因子加入纤维支架后,能够匹配修复过程的各个阶段,更好地模拟体内微环境,并促进细胞的增殖与迁移,进而将在伤口修复中加速愈合,促进再生。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1