一种地铁车站公共区L型楼梯结构的制作方法

一种地铁车站公共区l型楼梯结构

技术领域

[0001]

本实用新型涉及地铁车站工程领域,特别是一种地铁车站公共区l型楼梯结构。

背景技术:

[0002]

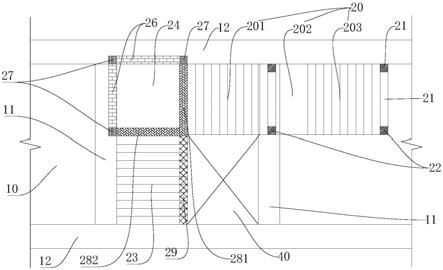

地铁车站公共区垂直电梯位置,一般根据建筑功能结合垂直电梯设置一部l型楼梯以连接站厅至站台层,如图1所示:其中l型楼梯包含上梯段23、转角平台和下梯段20,所述转角平台为l型楼梯的拐角,所述上梯段23一端连接于中板主梁12、另一端连接所述转角平台一侧,所述转角平台的相邻侧上连接有所述下梯段20的一端,所述下梯段20的另一端连接站台板14,且所述上梯段23和所述下梯段20分别和所述转角平台之间的连接处设置有下卧梁28,所述转角平台的四个角部的下方均设有楼梯柱22,所述下梯段20还包括第一下梯段201和第二下梯段203,所述第一下梯段201和所述第二下梯段203之间有一个下梯段平台202,所述第一下梯段201一端和所述转角平台连接、另一端和所述下梯段平台202连接,所述第一下梯段201和所述下梯段平台202的连接处设有下梯段梁21和楼梯柱22,所述第二下梯段203一端和所述下梯段平台202连接、另一端连接站台板14,所述第二下梯段203和所述站台板14的连接处也设有下梯段梁21和楼梯柱22。

[0003]

目前常规l型楼梯设计中,通过在下梯段平台202和转角平台的下方设置楼梯柱22来支撑梯段传来的荷载,以满足楼梯结构的受力需要。而相比于下梯段平台202,转角平台的下部净空较高(一般大于2.4m),具备下部通行的条件,但由于楼梯柱22的存在,破坏了转角平台下方站台空间,减少了站台横向通行宽度;且站台上视线不通透,影响站台层美观。

技术实现要素:

[0004]

本实用新型的目的在于:针对现有技术存在l型楼梯的转角平台下部空间被楼梯柱给占用,致使站台横向通行宽度减少,且站台上视线不通透,影响站台层美观的问题,提供一种地铁车站公共区l型楼梯结构。

[0005]

为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:

[0006]

一种地铁车站公共区l型楼梯结构,包括上梯段、转角平台和下梯段,所述转角平台通过挂接装置分别连接于中板主梁和中板孔边梁。

[0007]

所述挂接装置用于将所述转角平台挂接在所述中板主梁和中板孔边梁上,保证所述转角平台的受力,进而保证整个l型楼梯的整体受力。通过所述挂接装置代替现有技术中所述转角平台下方的楼梯柱,使中板主梁、中板孔边梁、挂接装置和l型楼梯形成整体受力结构,能够满足l型楼梯结构安全性,避免了l型楼梯的所述转角平台下部空间被楼梯柱占用,增加了站台的横向通行宽度,改善了站台视线的通透性。

[0008]

优选的,所述挂接装置包括三个吊柱和连接在所述转角平台外侧的一圈下卧梁;

[0009]

所述下卧梁包括首尾连接的梁一、梁二、梁三和梁四,所述梁一设于所述转角平台和所述下梯段之间,所述梁二设于所述转角平台和所述上梯段之间;

[0010]

三个所述吊柱分别设置在所述梁一和所述梁四的交接处、所述梁二和所述梁三的

交接处、以及所述梁三和所述梁四的交接处,位于所述梁二和所述梁三的交接处的所述吊柱下端连接所述下卧梁、上端连接所述中板孔边梁,剩余两个所述吊柱的下端均连接所述下卧梁、上端均连接所述中板主梁。

[0011]

所述下卧梁分为首尾连接的梁一、梁二、梁三和梁四,设于所述转角平台外侧,用于加固支撑所述转角平台;所述梁一用于加固支撑所述下梯段和所述转角平台的连接处,即是对所述下梯段和所述转角平台进行支撑;所述梁二用于加固支撑所述上梯段和所述转角平台的连接处,即是对所述上梯段和所述转角平台进行支撑;通过三个吊柱分别连接于所述梁一和所述梁四的交接处、所述梁二和所述梁三的交接处、以及所述梁三和所述梁四的交接处,且吊柱连接于所述中板孔边梁或中板主梁,能够避免所述吊柱占用转角平台的空间,同时将所述转角平台吊装在所述中板孔边梁和中板主梁上,代替原设置在所述转角平台下方的楼梯柱进行受力,保证整个l型楼梯结构安全性,避免了l型楼梯的所述转角平台下部空间被楼梯柱占用,增加了站台的横向通行宽度,改善了站台视线的通透性。

[0012]

优选的,所述上梯段靠近于所述下梯段的一侧下方设有上梯段主梁,所述上梯段主梁一端连接所述梁一、另一端连接所述中板主梁。

[0013]

在所述上梯段靠近于所述下梯段的一侧设有上梯段主梁,所述主梁一端连接于所述梁一、另一端连接所述中板主梁,所述主梁用于支撑所述上梯段,同时将所述转角平台与远离所述下梯段的中板主梁连接在一起,与连接于所述下卧梁上的吊柱一起对所述转角平台形成向上的拉力,能够对所述转角平台四个角进行吊柱,避免了所述梁一和所述梁二的连接处悬空,提高所述挂接装置的整体承载能力,提供所述地铁车站公共区l型楼梯结构的稳定性。

[0014]

优选的,所述梁一和所述上梯段主梁为一体浇筑构件,增加所述上梯段主梁对所述转角平台的挂接力,提高了所述l型楼梯结构的稳定性。

[0015]

优选的,相邻两个所述吊柱之间设有加强墙,所述加强墙上端连接所述中板主梁或所述中板孔边梁、下端连接所述下卧梁。

[0016]

在相邻所述吊柱之间增加所述加强墙,能够对转角平台未连接所述上梯段和所述下梯段的两侧进行防护,同时增加所述挂接装置对l型楼梯结构作用力更加稳定,使所述对l型楼梯结构安全性更高。

[0017]

优选的,所述加强墙为钢筋混凝土构件。

[0018]

优选的,所述中板主梁和所述中板孔边梁内部均设有预埋件,所述吊柱和所述预埋件连接。

[0019]

优选的,所述预埋件包括预埋钢板、预埋钢筋和钢筋接驳器,所述预埋钢板与其上方的第一主筋焊接,所述预埋钢板与其下方的所述预埋钢筋焊接,所述预埋钢筋和所述吊柱内部的第二主筋通过所述钢筋接驳器连接。

[0020]

所述第一主筋是指所述中板主梁或所述中板孔边梁内部的主筋,所述第二主筋是指所述吊柱内部的主筋。通过将所述预埋件预埋在所述中板主梁和所述中板孔边梁的内部,并使其连接于所述第一主筋,然后预留出能够与吊柱内部的的第二主筋连接在一起的钢筋接驳器,不仅使所述吊柱能够承载所述转角平台的受力,还便于将所述吊柱连接其上方的所述中板主梁或所述中板孔边梁。

[0021]

优选的,所述加强墙通过所述预埋件和所述中板主梁或所述中板孔边梁连接。

[0022]

优选的,所述梁二、所述梁三和所述梁四三者为一体浇筑构件,增加所述梁二、所述梁三和所述梁四三者的连接强度,增加所述下卧梁对所述转角平台的支撑加固能力,且便于施工。

[0023]

优选的,所述下卧梁与站台板的竖向距离大于或等于2.45m,所述下卧梁与站台板两侧的横向距离均大于或等于2.55m。

[0024]

综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:

[0025]

本实用新型所述的地铁车站公共区l型楼梯结构,通过所述挂接装置代替现有技术中所述转角平台下方的楼梯柱,所述挂接装置用于将所述转角平台挂接在所述中板主梁和中板孔边梁上,使中板主梁、中板孔边梁、挂接装置和l型楼梯形成整体受力结构,能够满足l型楼梯结构安全性,避免了l型楼梯的所述转角平台下部空间被楼梯柱占用,增加了站台的横向通行宽度,改善了站台视线的通透性。

附图说明

[0026]

图1是现有技术中所述的地铁车站公共区l型楼梯结构的立面图;

[0027]

图1中标记图标:11-中板孔边梁;12-中板主梁;14-站台板;20-下梯段;201-第一下梯段;202-下梯段平台;203-第二下梯段;21-下梯段梁;22-楼梯柱;23-上梯段;28-下卧梁。

[0028]

图2是实施例1中所述的地铁车站公共区l型楼梯结构的平面图;

[0029]

图3是实施例1中所述的地铁车站公共区l型楼梯结构的立面图;

[0030]

图4是实施例1中所述下卧梁的结构示意图;

[0031]

图5是实施例1中所述预埋件示意图。

[0032]

图2-5标记图标:10-中板;11-中板孔边梁;12-中板主梁;13-框架柱;14-站台板;20-下梯段;201-第一下梯段;202-下梯段平台;203-第二下梯段;21-下梯段梁;22-楼梯柱;23-上梯段;24-转角平台;26-加强墙;27-吊柱;28-下卧梁;281-梁一;282-梁二;283-梁三;284-梁四;29-上梯段主梁;31-第一主筋;32-预埋钢板;33-预埋钢筋;34-钢筋接驳器;35-第二主筋;40-垂直电梯。

具体实施方式

[0033]

下面结合附图,对本实用新型作详细的说明。

[0034]

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0035]

实施例1

[0036]

本实施例提供一种地铁车站公共区l型楼梯结构,参见图2-4,包括上梯段23、转角平台24和下梯段20,所述转角平台24通过挂接装置分别连接于中板主梁12和中板孔边梁11。

[0037]

其中,如图2-3,所述中板主梁12和所述中板孔边梁11是支撑地铁车站中板10的梁结构,图中展示有两根设置在l型楼梯处的中板主梁12,两根中板主梁12平行设置,两根所述中板主梁12之间设有中板孔边梁11,所述中板孔边梁11垂直于所述中板主梁12设置,两

个所述中板主梁12的下方还设有竖向设置的框架柱13,所述框架柱13用于支撑所述中板主梁12。所述上梯段23和所述下梯段20的拐角处有垂直电梯40,所述下梯段20还包括第一下梯段201和第二下梯段203,所述第一下梯段201和所述第二下梯段203之间有一个下梯段平台202,所述第一下梯段201一端和所述转角平台24连接、另一端和所述下梯段平台202连接,所述第一下梯段201和所述下梯段平台202的连接处设有下梯段梁21和楼梯柱22,所述第二下梯段203一端和所述下梯段平台202连接、另一端连接站台板14。

[0038]

本实施例中,所述挂接装置包括连接在所述转角平台24外侧的一圈下卧梁28和三个吊柱27,所述下卧梁28用于加固支撑所述转角平台24,所述下卧梁28与站台板14的竖向距离大于或等于2.45m,所述下卧梁28与站台板14两侧的横向距离均大于或等于2.55m;所述吊柱27用于将所述下卧梁28挂接在所述中板主梁12和中板孔边梁11下方;

[0039]

如图4所示,所述下卧梁28包括首位连接的梁一281、梁二282、梁三283和梁四284。其中,所述梁二282、所述梁三283和所述梁四284三者梁高一致,所述梁一281的梁高分别大于所述梁二282的梁高、所述梁三283的梁高和所述梁四284的梁高,且所述梁二282、所述梁三283和所述梁四284三者为一体浇筑构件,增加所述梁二282、所述梁三283和所述梁四284三者的连接强度,增加所述下卧梁28对所述转角平台24的支撑加固能力,且便于施工。所述转角平台24和所述下梯段20之间设有所述梁一281,所述梁一281用于加固支撑所述下梯段20和所述转角平台24的连接处,即是对所述下梯段20和所述转角平台24进行支撑;所述转角平台24和所述上梯段23之间设有所述梁二282,所述梁二282用于加固支撑所述上梯段23和所述转角平台24的连接处,即是对所述上梯段23和所述转角平台24进行支撑。

[0040]

三个所述吊柱27分别设置在所述梁一281和所述梁四284的交接处、所述梁二282和所述梁三283的交接处、以及所述梁三283和所述梁四284的交接处,位于所述梁二282和所述梁三283的交接处的所述吊柱27下端连接所述下卧梁28、上端连接所述中板孔边梁11,剩余两个所述吊柱27的下端均连接所述下卧梁28、上端均连接所述中板主梁12。通过三个吊柱27对所述转角平台24进行挂接受力,能够避免所述吊柱27占用转角平台24的空间,同时将所述转角平台24吊装在所述中板主梁12和所述中板孔边梁11下方,代替原设置在所述转角平台24下方的楼梯柱22进行受力。

[0041]

本实施例中,如图5,所述中板主梁12和所述中板孔边梁11内部均设有预埋件,所述吊柱27和所述预埋件连接。具体的,所述预埋件包括预埋钢板32、预埋钢筋33和钢筋接驳器34,所述预埋钢板32与其上方的第一主筋31焊接,所述第一主筋31是指所述中板主梁12或所述中板孔边梁11内部的主筋,所述预埋钢板32与其下方的所述预埋钢筋33焊接,所述预埋钢筋33和所述吊柱27内部的第二主筋35通过所述钢筋接驳器34连接,便于将所述吊柱27连接其上方的所述中板主梁12或所述中板孔边梁11。所述预埋钢筋33为弯折钢筋,其水平方向上与预埋钢板32的焊接长度需≥15d为钢筋直径,其竖向方向连接所述钢筋接驳器34,且所述吊柱27内部的所述第二主筋35和所述钢筋接驳器34连接。

[0042]

且相邻两个所述吊柱27之间设有加强墙26,所述加强墙26为钢筋混凝土构件,所述加强墙26上端连接所述中板主梁12或所述中板孔边梁11、下端连接所述下卧梁28,其中所述梁三283上方连接一块所述加强墙26,且此加强墙26上端通过上述预埋件连接所述中板孔边梁11下方;所述梁四284上方连接另一块加强墙26,此加强墙26上方通过上述预埋件连接所述中板主梁12。在相邻所述吊柱27之间增加所述加强墙26,能够对转角平台24未连

接所述上梯段23和所述下梯段20的两侧进行防护,同时增加所述挂接装置对l型楼梯结构作用力更加稳定,使所述对l型楼梯结构安全性更高。

[0043]

如图3,所述上梯段23靠近于所述下梯段20的一侧设有上梯段主梁29,所述上梯段主梁29一端连接所述梁一281、另一端连接所述中板主梁12,所述上梯段主梁29用于支撑所述上梯段23,同时将所述转角平台24与远离所述下梯段20的中板主梁12连接在一起,与连接于所述下卧梁28的吊柱27一起对所述转角平台24形成向上的拉力,避免了所述梁一281和所述梁二282的连接处悬空。具体的,所述上梯段主梁29连接于所述梁一281靠近所述梁二282的一端端部,且所述梁一281和所述上梯段主梁29为一体浇筑构件,增加所述上梯段主梁29对所述转角平台24的挂接力。

[0044]

本实施例中所述的地铁车站公共区l型楼梯结构,通过所述挂接装置代替现有技术中所述转角平台24下方的楼梯柱,即通过三个所述吊柱27以及一个所述上梯段主梁29将所述转角平台24外侧的所述下卧梁28的四个角部分别进行挂接支撑,进而对所述转角平台24的四个角度分别从上方进行挂接,使中板主梁12、中板孔边梁11、挂接装置和l型楼梯形成整体受力结构,保证整个l型楼梯结构安全性,避免了l型楼梯的所述转角平台24下部空间被楼梯柱占用,增加了站台的横向通行宽度,改善了站台视线的通透性。

[0045]

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1