菱形转动摩擦阻尼器

1.本实用新型属于建筑工程技术领域,具体涉及菱形转动摩擦阻尼器。

背景技术:

2.地震是来自地球内部构造运动的一种自然现象,地震发生时,地球内岩体断裂、错动滑移产生振动,即地震波,地震波的传播引起地面运动,称为地震动。地震动将产生巨大的能量作用于建筑物之上,使结构的承载力不足或者变形过大从而造成破坏,这是地震导致生命和财产缺失的最重要原因。在地震事件中,来自地面加速度的输入的震动能量转化为动能和势能量,这些能量必须被吸收或通过热量来获得挥发。然而对于强烈地震,大部分输入能量将被滞后作用吸收,即通过结构破坏来获得释放。

3.因此,对于现代建筑而言,保护建筑物免受地震影响的最常用方法就是增加刚度。但是,这种方法并不总是有效的,尤其是当它的刚度值与地震作用发生共振,不但没有缓解地震作用,反而加大了结构破坏。为了解决这一问题,研发能够应用于建筑结构的消能装置(如阻尼器等),通过消能装置吸收能量,同时减少地震产生的应力和应变,以达到减少结构位移和破坏的目的就很有必要。

技术实现要素:

4.本实用新型要解决的技术问题是,克服现有技术主要通过增加建筑结构本身刚度来耗能的缺点,提供菱形转动摩擦阻尼器,该阻尼器可应用于建筑结构作为消能装置,在地震引起建筑结构发生大的侧移时,可通过阻尼器达到消耗结构变形产生的能量的效果,增大建筑结构的整体刚度,从而降低地震力对建筑结构造成的损害。

5.为了达到上述目的,本实用新型采用的技术方案为:

6.一种菱形转动摩擦阻尼器,包括两个阻尼单元,每个所述阻尼单元包括一个转动杆a,一个转动杆b,一个用于转动连接所述转动杆a和所述转动杆b的转轴a,以及夹持固定于所述转动杆a和所述转动杆b之间的摩擦片,所述转轴a 安装有用于调节所述阻尼单元的预紧力的施压组件;两个所述转动杆a和两个所述转动杆b拼接构成菱形结构,两个所述转动杆a平行设置,两个所述转动杆b 平行设置;所述阻尼器还包括两个用于转动连接所述转动杆a和所述转动杆b的转轴b,所述转动杆a两端和所述转动杆b两端分别开设可穿设所述转轴a的通孔和可穿设所述转轴b的通孔,两个所述转轴a分别安装于所述菱形结构的两个相对顶点,两个所述转轴b分别安装于所述菱形结构的另两个相对顶点。

7.作为优选,所述摩擦片开设有用于穿设所述转轴a的通孔,所述摩擦片套设安装于所述转轴a上。

8.作为优选,所述摩擦片设为圆环形摩擦片,所述圆环形摩擦片的内环孔套设于所述转轴a上;所述转动杆a和/或所述转动杆b表面开设有用于放置所述摩擦片的安装槽。

9.作为优选,所述转轴a设为螺栓的螺杆,所述转动杆a、所述转动杆b和所述摩擦片均开设有可穿设所述螺杆的通孔,所述螺杆穿过所述转动杆a、所述摩擦片和所述转动杆b

的通孔后螺纹连接固定螺母。

10.作为优选,所述施压组件包括处于压缩状态的一个弹性部件;所述弹性部件设于所述螺栓的螺帽和与之相邻的所述转动杆a或转动杆b之间,或所述弹性部件设于所述固定螺母和与之相邻的所述转动杆a或转动杆b之间。

11.作为优选,所述施压组件包括两个处于压缩状态的弹性部件,其中一个所述弹性部件设于所述螺栓的螺帽和与之相邻的所述转动杆a或转动杆b之间,另一个所述弹性部件设于所述固定螺母和与之相邻的所述转动杆a或转动杆b之间。

12.作为优选,所述弹性部件设为弹簧垫圈,以及设于所述弹簧垫圈和与之相邻的所述转动杆a或所述转动杆b间的硬垫圈,所述弹簧垫圈和所述硬垫圈均套设于所述转轴a上。

13.作为优选,同一所述转轴连接的所述转动杆a和所述转动杆b的初始夹角范围在80

°

~100

°

;所述菱形转动摩擦阻尼器预紧力为62kn~125kn。

14.作为优选,所述菱形转动摩擦阻尼器的最大旋转臂长为200~1200mm;所述摩擦片的直径为150~320mm,厚度为3mm。

15.作为优选,所述摩擦片为铝镁合金材料摩擦片,所述转动杆a和所述转动杆 b均设为钢板结构。

16.与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果在于:提供了菱形转动摩擦阻尼器,以克服现有技术主要通过增加建筑结构本身刚度来耗能的缺点,该阻尼器可应用于建筑结构作为消能装置,在地震引起建筑结构发生大的侧移时可带动该阻尼器转动,阻尼器产生摩擦力能够达到耗能的目的,将耗能集中到阻尼器,可通过阻尼单元的转动杆和摩擦片之间的相互摩擦达到消耗结构变形产生的能量的效果,增大建筑结构的整体刚度,从而降低地震力对建筑结构造成的损害。该阻尼器中,通过转轴a连接的转动杆a、转动杆b和摩擦片构成一个阻尼单元,使得该阻尼器构成两个相对设置的两个阻尼单元,可提高阻尼器的起滑力,且可通过施压组件调整阻尼器的预紧力,结合阻尼器的转动杆a和转动杆b的初始夹角调整,可使该阻尼器达到不同的起滑力,以满足不同的耗能需求。

附图说明

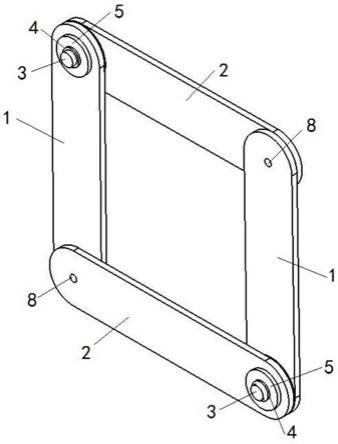

17.图1为本实施例的菱形转动摩擦阻尼器的结构示意图;

18.图2为本实施例的菱形转动摩擦阻尼器的拆分示意图;

19.图3为本实施例的菱形转动摩擦阻尼器的主视图;

20.图4对比试样的阻尼器的结构示意图;

21.图5为对比试样的阻尼器的拆分示意图。

具体实施方式

22.下面,通过示例性的实施方式对本实用新型进行具体描述。然而应当理解,在没有进一步叙述的情况下,一个实施方式中的元件、结构和特征也可以有益地结合到其他实施方式中。

23.需要说明的是,在本实用新型的描述中,术语“内”、“外”、“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的

方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

24.如图1至3所示,一种菱形转动摩擦阻尼器,包括两个阻尼单元,每个所述阻尼单元包括一个转动杆a1,一个转动杆b2,一个用于转动连接所述转动杆a1 和所述转动杆b2的转轴a3,以及夹持固定于所述转动杆a1和所述转动杆b2之间的摩擦片6,所述转轴a1安装有用于调节所述阻尼单元的预紧力的施压组件;两个所述转动杆a1和两个所述转动杆b2拼接构成菱形结构,两个所述转动杆a1 平行设置,两个所述转动杆b2平行设置;所述阻尼器还包括两个用于转动连接所述转动杆a1和所述转动杆b2的转轴b8,所述转动杆a1两端和所述转动杆b2 两端分别开设可穿设所述转轴a3的通孔和可穿设所述转轴b8的通孔,两个所述转轴a3分别安装于所述菱形结构的两个相对顶点,两个所述转轴b8分别安装于所述菱形结构的另两个相对顶点。

25.上述菱形转动摩擦阻尼器应用于建筑结构作为消能装置,在地震引起建筑结构发生大的侧移时,可带动该阻尼器的转动杆a1和转动杆b2相对转动,通过转动杆(转动杆a1和转动杆b2)和摩擦片6之间的相互摩擦达到消耗结构变形产生的能量的效果,将耗能集中到阻尼器,增大建筑结构的整体刚度,从而降低地震力对建筑结构造成的损害。该阻尼器该中,以同一转轴a连接的转动杆a1、转动杆b2和位于二者间的摩擦片6即可构成一个阻尼单元,该阻尼器包括两个阻尼单元,可提高阻尼器的起滑力,且可通过施压组件调整阻尼器的预紧力,结合阻尼器的转动杆a1和转动杆b2的初始夹角调整,可使该阻尼器达到不同的起滑力,以满足不同的耗能需求。

26.具体的,所述摩擦片6开设有用于穿设所述转轴a3的通孔,所述摩擦片套设安装于所述转轴a3上。

27.具体的,所述摩擦片6设为圆环形摩擦片,所述圆环形摩擦片的内环孔套设于所述转轴a3上;所述转动杆a1和/或所述转动杆b2表面开设有用于放置所述摩擦片的安装槽,以方便所述摩擦片6的定位安装。

28.具体的,所述转轴a3设为螺栓的螺杆32,所述转动杆a1、所述转动杆b2 和所述摩擦片6均开设有可穿设所述螺杆32的通孔,所述螺杆32穿过所述转动杆a1、所述摩擦片6和所述转动杆b2的通孔后螺纹连接固定螺母7。采用上述结构的阻尼器构造简单,布置灵活,构件各部分可单独拆卸,便于该转动摩擦阻尼器在服役期间的更换和维护。

29.具体的,所述施压组件包括处于压缩状态的一个弹性部件;所述弹性部件设于所述螺栓的螺帽31和与之相邻的所述转动杆a1或转动杆b2之间,或所述弹性部件设于所述固定螺母7和与之相邻的所述转动杆a1或转动杆b2之间。

30.所述施压组件除按上述方式设置外,还可如下方式设置:所述施压组件包括两个处于压缩状态的弹性部件,其中一个所述弹性部件设于所述螺栓的螺帽31 和与之相邻的所述转动杆a1或转动杆b2之间,另一个所述弹性部件设于所述固定螺母7和与之相邻的所述转动杆a1或转动杆b2之间。例如,如图2所示,安装于上方的转轴a上的施压组件的两个弹性部件分别设于所述螺帽31和与之相邻的转动杆a1之间,以及所述固定螺母7和与之相邻转动杆b2之间;安装于下方的转轴a1上的施压组件的两个弹性部件分别设于所述螺栓的螺帽31和与之相邻转动杆b2之间,以及所述固定螺母7和与之相邻的转动杆a1之间。

31.施压组件采用上述两种结构,可通过调节固定螺母7的位置改变弹性部件的压缩

情况,从而实现阻尼单元的预紧力(即螺栓的预紧力)大小调节。

32.具体的,如图2所示,所述弹性部件设为弹簧垫圈4,以及设于所述弹簧垫圈4和与之相邻的所述转动杆a1或所述转动杆b2间的硬垫圈5,所述弹簧垫圈 4和所述硬垫圈5均套设于所述转轴a3上。

33.具体的,所述摩擦片6为高摩擦性摩擦片,优选采用铝镁合金材料摩擦片,所述转动杆a和所述转动杆b均设为钢板结构;所述螺栓为高强螺栓。

34.具体的,同一所述转轴连接的所述转动杆a1和所述转动杆b2的初始夹角范围在80

°

~100

°

;发明人在实验过程中发现,该阻尼器的初始夹角的变化对于转动型摩擦阻尼器的摩擦力的影响较大,随着初始夹角的增大,摩擦力呈现增加的趋势,当初始角度由90

°

增大至120

°

时,摩擦力增至较大值,但是初始角度增加并不是无限的,随着初始夹角的增加,阻尼器的滞回曲线不对称性会越来越明显。即初始角度过大或过小都会导致阻尼器行程变小,不能满足抗震设防的要求,并且初始角度变小,输出的阻尼器转动摩擦力也较小,从经济性的角度考虑不宜采用角度过小的阻尼器,优选初始夹角范围为80

°

~100

°

。

35.具体的,所述转动摩擦阻尼器预紧力为62kn~125kn。

36.具体的,所述转动摩擦阻尼器的最大旋转臂长为200~1200mm。发明人在实验过程中发现,该阻尼器随旋转臂长增加,摩擦力逐渐减少,且臂长与摩擦力的变化并不是线性关系,当臂长达到一定长度之后,增大臂长摩擦力并不会发生显著变化,故所述转动摩擦阻尼器的最大旋转臂长优选范围为200~1200mm。

37.具体的,所述摩擦片6的直径为150~320mm,厚度为3mm。

38.实施例1阻尼器转动摩擦力测试

39.实验试样:如图1和2所示的菱形转动摩擦阻尼器的转动杆a1和转动杆b2 设为相同尺寸形状的直杆形钢板结构,设置阻尼器臂长l=200mm(如图3所示),圆环形的摩擦面的内环半径r1=12.5mm,外环半径r2=75mm,摩擦系数μ=0.3,预紧力f

sl

=80kn,初始夹角θ=90

°

,加载位移∈[

‑

30mm,30mm],以角度减小为正向加载。

[0040]

对比试样:如图4和图5所示的l形转动摩擦阻尼器,包括两个转动杆a1,一个转动杆b2,两个摩擦片6和一个转轴a3;所述转动杆a1和所述转动杆b2 的一端端部均开设有用于穿设所述转轴a3的通孔,所述转动杆a1和所述转动杆 b2通过所述转轴a3转动连接,两个所述转动杆a1分设与所述转动杆b2两侧,且相邻的所述转动杆a1和所述转动杆b2间夹持固定有一个所述摩擦片6;所述转轴3上还安装有用于调节所述转动摩擦阻尼器的预紧力的施压组件,所述施压组件、转轴a、转动杆a1、转动杆b2、阻尼器臂长、摩擦面尺寸、摩擦系数、预紧力、初始夹角和加载位移与实验试样相同。

[0041]

实验方法:试验采用100kn的mts液压伺服作动器实施低周水平往复加载,采用位移加载控制,实验试样和对比试样的摩擦力通过作动器上力传感器测定,阻尼器的滑动位移由位移计测定,高强螺栓预紧力的变化由200kn压力传感器进行测量。

[0042]

测得该转动阻尼的摩擦力,结果如下表所示:

[0043][0044]

对比试样和实验试样包括两个阻尼单元,从上述实验结果可以看出,对比试样和实验试样的转动摩擦力比值为1:2,即实验试样通过阻尼单元组合形式的优化,能够提供更大的起滑力,提高阻尼效果。

[0045]

以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例应用于其它领域,但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1