一种高低跨屋面的排水系统的制作方法

1.本实用新型涉及房屋防水技术领域,尤其是涉及一种高低跨屋面的排水系统。

背景技术:

2.钢结构的工业建筑中,一种常见的建筑形式是高低两个屋面,其中高跨屋面一般为建筑的主屋面,而低跨屋面最常见的一种形式为统长布置并使用天沟排水的大雨蓬(或披屋)。

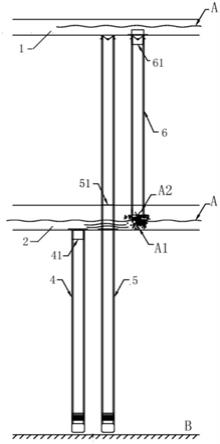

3.对于这样的建筑形式,需要设计高跨屋面和低跨屋面的排水系统,现有技术中,该类建筑形式通常采用的排水系统的设计方案如图1和图2所示,图1为现有排水系统的正面示意图,图2为现有排水系统的侧面示意图,高跨屋面设有高跨天沟,低跨屋面设有低跨天沟,上落水管的上端连接高跨天沟,下端接入低跨天沟,高跨屋面的雨水通过上落水管排入低跨天沟;下落水管的上端连接低跨天沟,下端接入地面上的排水沟,将低跨天沟内的雨水导入排水沟;为了加大排水量,一般采用两根上落水管和两根下落水管。

4.但是,该类排水系统的设计存在不足。一方面,如图1所示,上落水管的下端对准下落水管的上端,在上落水管的雨水流经低跨天沟中的下落水管接头处进入下落水管的过程中,会溅起水花并夹杂空气形成气泡,占据了下落水管接头截面的大量空间,从而造成下落水管的实际排水量达不到理论值。另一方面,建筑的高跨屋面的排水面积与低跨屋面的排水面积是不同的,且一般情况下高跨屋面的排水面积远远大于低跨屋面的排水面积,故现有排水系统中在设计下落水管和低跨天沟的结构和截面大小时,不仅要考虑低跨屋面的排水面积,还必须考虑高跨屋面的排水面积,显然是不经济、不合理的。此外,上落水管排水至低跨天沟,势必会在上落水管布置的范围内,形成局部的滞水区,造成排水不畅,积水甚至可能漫过低跨天沟高度,带来低跨屋面或者高低跨处的墙面落水的隐患。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种高低跨屋面的排水系统,高跨屋面的雨水通过主落水管直接排入雨水排放系统,不流经低跨天沟,避免了在低跨天沟内形成局部滞水区,也降低了低跨屋面及高低跨处墙面的漏水隐患;主落水管用于高跨屋面的排水,下落水管用于低跨屋面的排水,可以根据高跨屋面的排水面积和低跨屋面的排水面积分别设计高跨天沟、主落水管、低跨天沟和下落水管的结构与截面大小,降低了成本,设计更加经济、合理。

6.本实用新型的目的可以通过以下技术方案来实现:

7.一种高低跨屋面的排水系统,包括设于高跨屋面的高跨天沟、设于低跨屋面的低跨天沟、下落水管,所述下落水管的上端与低跨天沟连接,下端接入雨水排放系统,用于将低跨天沟内的雨水排入雨水排放系统,还包括主落水管,所述主落水管的管体贯穿低跨天沟,主落水管的上端与高跨天沟连接,下端接入雨水排放系统,用于将高跨天沟内的雨水排入雨水排放系统。

8.进一步的,所述排水系统还包括辅助落水管,所述辅助落水管的上端与高跨天沟连接,下端接入低跨天沟,所述辅助落水管与高跨天沟的连接处设有溢流装置,辅助落水管用于将高跨天沟内超出主落水管排水容量的多余雨水排入低跨天沟。

9.更进一步的,所述辅助落水管与下落水管错列布置。

10.更进一步的,所述辅助落水管与下落水管分列布置在主落水管的两侧。

11.进一步的,高跨天沟上设有主落水管接口,所述主落水管通过主落水管接口与高跨天沟连接。

12.更进一步的,高跨天沟上设有辅助落水管接口,所述辅助落水管通过辅助落水管接口与高跨天沟连接。

13.进一步的,低跨天沟上设有下落水管接口,所述下落水管通过下落水管接口与低跨天沟连接。

14.进一步的,低跨天沟上还设有套管接口,套管接口上焊接有套管,主落水管的管体通过套管贯穿低跨天沟,且主落水管的管体与套管之间填充有密封防水层。

15.更进一步的,所述密封防水层包括密封胶带和硅胶。

16.进一步的,所述雨水排放系统包括设于地面的排水沟。

17.与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

18.(1)高跨屋面的雨水通过主落水管直接排入雨水排放系统,不流经低跨天沟,避免了在低跨天沟内形成局部滞水区,也降低了低跨屋面及高低跨处墙面的漏水隐患。

19.(2)主落水管用于高跨屋面的排水,下落水管用于低跨屋面的排水,可以根据高跨屋面的排水面积和低跨屋面的排水面积分别设计高跨天沟、主落水管、低跨天沟和下落水管的结构与截面大小,降低了成本,设计更加经济、合理。

20.(3)相比于设置两根上落水管和两根下落水管,本技术只设计了一根主落水管和一根下落水管,降低了成本,且排水处的排水压力更大,排水更加流畅。

21.(4)辅助落水管通过溢流装置连接高跨天沟,当高跨天沟的存水高度大于溢流装置的排水高度时,辅助落水管参与辅助排水,可靠性更高。

22.(5)辅助落水管和下落水管分列布置在主落水管的两侧,辅助落水管内的雨水流入低跨天沟后绕过主落水管的套管流至下落水管的排水口,形成的水泡被撞击、挤压后破裂,避免了低跨天沟内下落水管的排水口处因溅起的水花夹杂空气造成气泡而引起的排水效率。

附图说明

23.图1为现有排水系统的正面示意图;

24.图2为现有排水系统的侧面示意图;

25.图3为实施例中本技术的正面示意图;

26.图4为实施例中下落水管的侧面示意图;

27.图5为实施例中主落水管的侧面示意图;

28.图6为实施例中辅助落水管的侧面示意图;

29.图7为实施例中主落水管与高跨天沟的连接示意图;

30.图8为实施例中辅助落水管与高跨天沟的连接示意图;

31.图9为实施例中主落水管贯穿低跨天沟的连接示意图;

32.图10为实施例中下落水管与低跨天沟的连接示意图;

33.附图标记:1、高跨天沟,2、低跨天沟,3、上落水管,4、下落水管,41、下落水管接头,5、主落水管,51、套管,6、辅助落水管,61、溢流装置;

34.a、水面,a1、气泡,a2、水花,b、地面,c、高跨屋面屋面板,d、低跨屋面屋面板;

35.001、沿线剪开,002、沿线折弯,003、拉铆钉,004、焊接及灌水试验,5_1、密封胶带,5_2、硅胶。

具体实施方式

36.下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。本实施例以本实用新型技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本实用新型的保护范围不限于下述的实施例。

37.实施例1:

38.在建筑设计中,常常设有高低两个屋面,对于该类建筑形式,现有技术中,排水系统的方案如图1和图2所示。图1为现有排水系统的正面示意图,图2为现有排水系统的侧面示意图,高跨屋面设有高跨天沟1,低跨屋面设有低跨天沟2,上落水管3的上端连接高跨屋面的高跨天沟1,下端接入低跨天沟2,高跨屋面的雨水通过上落水管3排入低跨天沟2;下落水管4的上端连接低跨屋面的低跨天沟2,下端接入地面b上的排水沟,将低跨天沟2内的雨水导入排水沟;一般采用两根上落水管3和两根下落水管4以加大排水量。

39.但是,该类排水系统的设计存在不足。本技术提供一种高低跨屋面的排水系统,用于解决现有排水系统存在的缺陷。

40.一种高低跨屋面的排水系统,如图3所示,包括设于高跨屋面的高跨天沟1、主落水管5、设于低跨屋面的低跨天沟2、下落水管4。本实施例中,高跨天沟1 是设于高跨屋面的外天沟,低跨天沟2是设于低跨屋面的内天沟。在其他实施方式中,根据建筑的实际形式,高跨天沟1也可以为内天沟。

41.如图4所示,下落水管4的上端与低跨天沟2连接,下端接入雨水排放系统,用于将低跨天沟2内的雨水排入雨水排放系统。如图5所示,主落水管5的管体贯穿低跨天沟2,主落水管5的上端与高跨天沟1连接,下端接入雨水排放系统,用于将高跨天沟1内的雨水排入雨水排放系统。本实施例中,雨水排放系统即设于地面b的排水沟,在其他实施方式中,雨水排放系统也可以为蓄水池、雨水井等。

42.高跨屋面的雨水通过主落水管5直接排入雨水排放系统,不流经低跨天沟2,避免了在低跨天沟2内形成局部滞水区,也降低了低跨屋面及高低跨处墙面的漏水隐患;主落水管5用于高跨屋面的排水,下落水管4用于低跨屋面的排水,可以根据高跨屋面的排水面积和低跨屋面的排水面积分别设计高跨天沟1、主落水管5、低跨天沟2和下落水管4的结构与截面大小,降低了成本,设计更加经济、合理。

43.高跨天沟1上设有主落水管接口,主落水管5通过主落水管接口与高跨天沟1 连接。本实施例中,主落水管5是方形管,主落水管接口设于高跨天沟1的底面,具体连接过程如图7所示,将高跨天沟1的底面沿“x”形实线剪开,即图7中001,再沿虚线向下折弯,即图7中002,得到与主落水管5的尺寸相匹配的方形口,即为主落水管接口,主落水管5通过拉铆

钉或其他连接方式与主落水管接口连接,即图7中003。在其他实施方式中,主落水管接口可以设置在高跨天沟1的侧面或其他位置,只要能保证高跨天沟1内的雨水可以通过主落水管5顺利排出即可。在其他实施方式中,主落水管5可以是方形管、圆柱形管或者其他形状的管道,与高跨天沟1连接时,连接方式可以为:在高跨天沟1的底面切出一个与主落水管5的尺寸相匹配的开口,作为主落水管接口,在主落水管接口处焊接一个主落水管接头,经过灌水试验后不漏水,主落水管5再通过拉铆钉或其他连接方式与主落水管接头连接即可。

44.低跨天沟2上设有下落水管接口,下落水管4通过下落水管接口与低跨天沟2 连接。本实施例中,下落水管4为方形管,下落水管接口设于低跨天沟2的底面,具体连接过程如图10所示,在低跨天沟2的底面切出一个与下落水管4的尺寸相匹配的开口,作为下落水管接口,在下落水管接口处焊接一个下落水管接头41,经过灌水试验后不漏水,即图10中004,下落水管4再通过拉铆钉或其他连接方式与下落水管接头41连接即可,即图10中003。在其他实施方式中,下落水管4 可以是方形管、圆柱形管或者其他形状的管道,与低跨天沟2连接时,均可以通过上述连接方式连接。在其他实施方式中,下落水管接口可以设置在低跨天沟2的侧面或其他位置,只要能保证低跨天沟2内的雨水可以通过下落水管4顺利排出即可。在其他实施方式中,当下落水管4为方形管时,连接方式也可以为:将低跨天沟2 的底面沿“x”形实线剪开,再沿虚线向下折弯,得到与下落水管4的尺寸相匹配的方形口,即为下落水管接口,下落水管4通过拉铆钉或其他连接方式与下落水管接口连接。

45.低跨天沟2上还设有套管接口,套管接口上焊接有套管51,主落水管5的管体通过套管51贯穿低跨天沟2,且主落水管5的管体与套管51之间填充有密封防水层。本实施例中,套管接口设于低跨天沟2的底面,主落水管5贯穿低跨天沟2 的具体连接方式如图9所示,在低跨天沟2的底面切出一个与套管51的尺寸相匹配的开口,作为套管接口,即图9中001,套管51焊接在套管接口处,经过灌水试验后不漏水,即图9中004,再将主落水管5的管体通过套管51贯穿低跨天沟2。为防止雨水从主落水管5的管体与套管51之间渗入低跨屋面,在主落水管5的管体与套管51之间填充密封防水层,本实施例中,密封防水层包括缠绕在主落水管 5的管体上的密封胶带5_1,以及填充的硅胶5_2。在其他实施方式中,套管接口可以设置在低跨天沟2的侧面或其他位置,只要能保证主落水管5的管体能够通过套管51贯穿低跨天沟2即可。

46.当出现暴雨时,高跨屋面的高跨天沟1内存水较多,排水量大于主落水管5 的排水容量,因此设置了辅助落水管6,辅助落水管6用于将高跨天沟1内超出主落水管5排水容量的多余雨水排入低跨天沟2。如图6所示,辅助落水管6的上端与高跨天沟1连接,下端接入低跨天沟2,辅助落水管6与高跨天沟1的连接处设有溢流装置61。当高跨天沟1的存水高度大于溢流装置61的排水高度时,辅助落水管6参与辅助排水,可靠性更高。

47.还可以通过设计溢流装置61的排水高度,以控制辅助落水管6参与排水的时机,从而根据辅助落水管6参与排水的情况,进行低跨天沟2以及下落水管4的结构和截面大小的设计。

48.辅助落水管6与下落水管4错列布置,以防辅助落水管6和下落水管4对冲排水,避免了低跨天沟2中下落水管4的排水口处因溅起的水花a2夹杂空气造成气泡a1而引起的排水效率。本实施例中,辅助落水管6与下落水管4分列布置在主落水管5的两侧,辅助落水管6内的雨水流入低跨天沟2后绕过主落水管5的套管 51流至下落水管4的排水口,形成的水泡

被撞击、挤压后破裂,保证了下落水管4 的排水效率。

49.高跨天沟1上设有辅助落水管接口,辅助落水管6通过辅助落水管接口与高跨天沟1连接。本实施例中,辅助落水管6为方形管,辅助落水管接口设于高跨天沟 1的底面,具体连接过程如图8所示,将高跨天沟1的底面沿“x”形实线剪开,即图8中001,再沿虚线向下折弯,即图8中002,得到与辅助落水管6的尺寸相匹配的方形口,即为辅助落水管接口,辅助落水管6通过拉铆钉与辅助落水管接口连接,即图8中003,溢流装置61设置在辅助落水管6与高跨天沟1的接口处。在其他实施方式中,辅助落水管接口可以设置在高跨天沟1的侧面或其他位置,只要能保证当高跨天沟1内的雨水大于主落水管5的排水容量时,多余雨水可以通过辅助落水管6顺利排出即可。在其他实施方式中,辅助落水管6可以是方形管、圆柱形管或者其他形状的管道,与高跨天沟1连接时,连接方式可以为:在高跨天沟 1的底面切出一个与辅助落水管6的尺寸相匹配的开口,作为辅助落水管接口,在辅助落水管接口处焊接一个辅助落水管接头,经过灌水试验后不漏水,辅助落水管 6再通过拉铆钉与辅助落水管接头连接即可,溢流装置61设于辅助落水管6与高跨天沟1的接口处。

50.本实施例中,主落水管5、下落水管4、辅助落水管6的数量均为1根,其截面大小是根据高跨屋面的排水面积和低跨屋面的排水面积设计的,能满足排水需求,相比于现有技术中设置两根上落水管3和两根下落水管4,本技术的成本更低,设计更加经济、合理,且排水处的排水压力更大,排水更加流畅。

51.如果高跨屋面的排水面积或低跨屋面的排水面积较大,一根落水管无法满足排水需求时,可以在建筑的其他位置布置多套本技术的排水系统。

52.以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1