一种超高层建筑无动力雨水收集利用系统的制作方法

1.本实用新型属于雨水处理技术领域,具体是一种超高层建筑无动力雨水收集利用系统。

背景技术:

2.雨水处理是城市地区地面径流水(雨水、融雪水、浇洒水)的净化处理过程。根据不同的管道系统排水体制(分流制或合流制),雨水处理可以单独或与生活污水、工业废水合并进行处理。雨水处理的水量按雨水道计算水量(按稀释倍数或雨水泵站水量计算),但在进入处理构筑物前宜设雨水调节池。

3.一是运行费用高,完全依靠电能运行;

4.二是需要设置一次提升泵、回用变频给水设备,投资较高;

5.三是若设置在建筑的地下室,则占用地下车库面积,可能会减少车位数量;若设置在室外,则占用小市政路由,影响建筑退线。

6.四是溢流需要采用潜水泵提升,使用电能。

技术实现要素:

7.本实用新型的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种超高层建筑无动力雨水收集利用系统。

8.为实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

9.一种超高层建筑无动力雨水收集利用系统,包括自上而下依次分布的收集单元、处理单元以及回用单元,且回用单元设置到地面上;

10.所述收集单元包含若干雨水斗、雨水收集水箱以及设置在雨水收集水箱溢流液位处的虹吸雨水斗,与溢流管连接的虹吸溢流管,位于屋面的若干雨水斗通过雨水立管与地面上的检查井连通,雨水立管在雨水收集水箱所在层设置三通,并用管道连接至收集雨水的收集水箱,所述雨水收集水箱和虹吸雨水斗分别通过泄水管和溢流管与检查井连通;

11.所述处理单元包含相互连通的石英砂过滤罐和反冲洗水箱,且石英砂过滤罐与位于雨水收集水箱底侧的两组雨水斗之间通过收集水箱出水管连通,所述石英砂过滤罐和反冲洗水箱之间的管道上安装有反冲洗水泵;

12.所述回用单元包含清水箱和紫外线消毒器,所述清水箱可外接生活用水水管,且清水箱的进水口与处理单元通过管体连通,出水口通过回用管网与位于地面内的管道组件连通,所述紫外线消毒器安装在回用管网起端。

13.优选的,所述雨水收集水箱的上方安装有用于操控整个系统的控制箱,且控制箱的一侧装配有雨量计,并在雨水立管的中部安装电动阀。

14.优选的,所述雨水收集水箱的一侧安装有自动加药装置,且自动加药装置通过管道可与雨水立管和雨水收集水箱连通。

15.优选的,用于连通所述石英砂过滤罐和反冲洗水箱之间的管体表面还安装有电接

点压力表和压差传感器。

16.优选的,所述雨水收集水箱和清水箱的表面均安装有液位控制器,所述回用管网与位于地面内的管道组件之间的位置处安装有减压阀。

17.优选的,位于地面内的所述管道组件可连接若干用水点,位于上方的用水点可与地面上方的区域连通,位于下方的用水点设置到车库地面之上。

18.与现有技术相比,本实用新型提供了一种超高层建筑无动力雨水收集利用系统,具有如下有益效果:

19.基于超高层建筑中设备层之间的高差,将雨水收集利用系统各工作单元(收集、处理、回用)垂直分散设置在三个设备层之内,利用重力对屋面雨水进行收集、处理及利用,形成无动力雨水收集利用系统;

20.一是运行费用减少:改进之后雨水靠势能处理及回用,少量使用电能;

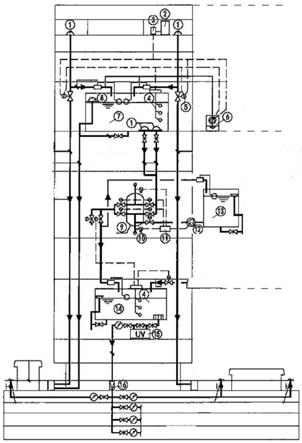

21.二是设备投资节省:相较于改进前,不需要设置一次提升泵和回用变频给水设备,从而降低造价;

22.三是不占用地下室车位面积:改进之后该系统不设置在地下室,不占用车位面积;

23.四是雨水收集水箱溢流通过重力排放,处理过程中不使用电能:改进后由于收集水池位于建筑高位的设备层中,溢流可通过重力排出至室外,节省电能,增加安全性。

附图说明

24.图1是本实用新型的整体结构示意图;

25.图2是本实用新型的处理单元结构示意图。

26.附图标记:1、雨水斗;2、雨量计;3、控制箱;4、液位控制器;5、电动阀;6、自动加药装置;7、雨水收集水箱;8、虹吸雨水斗;9、石英砂过滤罐;10、电接点压力表;11、压差传感器;12、反冲洗水泵;13、反冲洗水箱;14、清水箱;15、紫外线消毒器;16、减压阀。

具体实施方式

27.以下结合附图1,进一步说明本实用新型一种超高层建筑无动力雨水收集利用系统的具体实施方式。本实用新型一种超高层建筑无动力雨水收集利用系统不限于以下实施例的描述。

28.本实施例给出一种超高层建筑无动力雨水收集利用系统的具体结构,如图1

‑

2所示,一种超高层建筑无动力雨水收集利用系统,包括自上而下依次分布的收集单元、处理单元以及回用单元,且回用单元设置到地面上;

29.收集单元包含若干雨水斗1、雨水收集水箱7以及设置在雨水收集水箱7溢流液位处的虹吸雨水斗8,与溢流管连接的虹吸溢流管,位于屋面的若干雨水斗1通过雨水立管与地面上的检查井连通,雨水立管在雨水收集水箱7所在层设置三通,并用管道连接至收集雨水的收集水箱,雨水收集水箱7和虹吸雨水斗8分别通过泄水管和溢流管与检查井连通;

30.处理单元包含相互连通的石英砂过滤罐9和反冲洗水箱13,且石英砂过滤罐9与位于雨水收集水箱7底侧的两组雨水斗1之间通过收集水箱出水管连通,石英砂过滤罐9和反冲洗水箱13之间的管道上安装有反冲洗水泵12;

31.回用单元包含清水箱14和紫外线消毒器15,清水箱14可外接生活用水水管,且清

水箱14的进水口与处理单元通过管体连通,出水口通过回用管网与位于地面内的管道组件连通,紫外线消毒器15安装在回用管网起端。

32.具体在改进前,

33.雨水经过屋面雨水管道,收集至设置在地下室的雨水处理站中的雨水收集水箱;

34.雨水处理站中设置雨水收集水箱、一次提升泵组、雨水过滤处理设备、雨水清水池、集水坑及变频供水泵组;

35.雨水收集至雨水收集水箱后,由一次提升泵组从雨水收集水箱中吸水,将雨水加压送至雨水过滤处理设备,经过雨水处理设备过滤后,流进雨水清水池。雨水清水池设置消毒措施为处理后的雨水消毒;

36.最后,变频供水设备从雨水清水池中吸水,泵送至各用水点。

37.如果雨水收集过程中,水池进口的阀门出现故障导致收集水池水溢出,则由处理站地面的排水沟收集,排至集水坑内,由集水坑内的潜水泵加压排出。

38.改进后,

39.雨水经过屋面雨水管道,收集至设置在距离屋面最近的设备层(收集单元)的雨水收集水箱7;

40.雨水收集水箱7的水经过水箱的出水管,利用重力势能流至设置在下一个设备层(处理单元)的雨水过滤处理设备,经过过滤处理后,再利用重力势能流至设置在下一个设备层(回用单元)的清水箱14,清水箱14设置消毒措施(具体为紫外线消毒器15)为处理后的雨水消毒;

41.消毒后的水经过清水箱14的出水管,利用重力势能供给至下方的车库冲洗管道系统、室外绿化灌溉以及道路冲洗供水系统;

42.如果雨水收集过程中,水池进口的阀门出现故障导致收集水池水位超过溢流水位,则由水箱溢流管依靠重力直接排出至室外的雨水管网。

43.解释原因:

44.改进前,雨水处理系统中的过滤系统需要雨水有一定的压力流过,才能将雨水中的杂质过滤除掉。但是雨水收集池中的水与过滤设备位于同一个标高内的机房内,如果没有水泵加压,水无法流过过滤设备得到处理。因此需要设置一组水泵(两台,一用一备)将水加压,使其流过过滤设备被处理成可以利用的水。

45.处理后的雨水流进雨水清水池后,由于清水池位于地下室,如果没有水泵,无法供给至比水池位置还高的用水点,也无法提供给用水点足够的水压,因此需要设置变频供水泵组,将水加压供给至各个用水点。

46.泵的运转需要电能,因此整个雨水处理系统的运行的成本较高。另外,处理机房设置在地下室车库处,占用车库的面积。

47.改进后,雨水处理系统的各个部位被垂直地设置在各个设备层之中,每个设备层之间有43m左右的高差,这个高差所产生的势能可以完全满足雨水从收集池流入过滤设备,并且可以使雨水有足够的压力流过过滤设备,被过滤设备处理。处理后的雨水流入清水箱14后,由于清水箱14高于各用水点40m以上,有足够的重力势能将水供给至各个用水点;

48.这样就节省了原先使用的电能,达到了无动力处理雨水的目的。

49.各单元分散设置到了各个设备层,不再设置在地下车库,这样就不占用地下车库

的面积,使地下车库可以得到更高的商业价值。

50.通过采用上述技术方案:

51.基于超高层建筑中设备层之间的高差,将雨水收集利用系统各工作单元(收集、处理、回用)垂直分散设置在三个设备层之内,利用重力对屋面雨水进行收集、处理及利用,形成无动力雨水收集利用系统;

52.一是运行费用减少:改进之后雨水靠势能处理及回用,少量使用电能;

53.二是设备投资节省:相较于改进前,不需要设置一次提升泵和回用变频给水设备,从而降低造价;

54.三是不占用地下室车位面积:改进之后该系统不设置在地下室,不占用车位面积;

55.四是雨水收集水箱7溢流通过重力排放,处理过程中不使用电能:改进后由于收集水池位于建筑高位的设备层中,溢流可通过重力排出至室外,节省电能,增加安全性。

56.如图1和2所示,雨水收集水箱7的上方安装有用于操控整个系统的控制箱3,且控制箱3的一侧装配有雨量计2,并在雨水立管的中部安装电动阀5。

57.如图1所示,雨水收集水箱7的一侧安装有自动加药装置6,且自动加药装置6通过管道可与雨水立管和雨水收集水箱7连通。

58.如图2所示,用于连通石英砂过滤罐9和反冲洗水箱13之间的管体表面还安装有电接点压力表10和压差传感器11。

59.如图1和2所示,雨水收集水箱7和清水箱14的表面均安装有液位控制器4,回用管网与位于地面内的管道组件之间的位置处安装有减压阀16。

60.如图1所示,位于地面内的管道组件可连接若干用水点,位于上方的用水点可与地面上方的区域连通,位于下方的用水点设置到车库地面之上。

61.以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1