梁加固结构的制作方法

1.本实用新型涉及建筑工程领域,尤其是梁加固结构。

背景技术:

2.随着我国建筑工业的飞速发展,建筑加固工程也如雨后春笋般的出现。由于先前设计时采用的旧规范或现业主方对荷载使用的改变,致使原有的设计跟不上现在的使用要求,所以加固改造的必要性不言而喻,但又和新建项目大相径庭。

3.在加固过程中,工程师遇到不满足现有使用要求最多的构件就是梁,常规的加固梁的方法是加高截面、贴钢板、贴碳纤维布,无论哪种方式,只能满足梁下部底筋配筋不足时的加固需要。但是对于梁上部支座配筋不足的情况,需要对梁上部进行加固时,就很难使用这些方法,这是由于:一来会导致楼面楼板高低不平整,其次上部加固施工难度相当大。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的就是为了解决现有技术中存在的上述问题,提供一种梁加固结构。

5.本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:

6.梁加固结构,包括梁本体,所述梁本体的梁端负弯矩调幅系数为0.75且其上贴附有碳纤维布、碳纤维布u形箍及碳纤维布压条,所述碳纤维布为至少两层且贴附在所述梁本体的底面,所述碳纤维布u形箍为一组且等距设置,每个所述碳纤维布u形箍包覆所述碳纤维布及所述梁本体的两侧面,所述碳纤维布压条沿所述梁本体的延伸方向贴附在所述梁本体的两侧面且每侧面为上下两条,上位的碳纤维布压条位于所述侧面的顶端且覆盖所述碳纤维布u形箍的顶端区域,所述碳纤维布、碳纤维布u形箍及碳纤维布压条的有效黏贴面积不小于95%,它们是不超过12k的聚丙烯腈基碳纤维制成的碳纤维布,其抗拉强度不低于3400mpa,其厚度为0.167mm。

7.优选的,所述的梁加固结构中,所述梁本体表面由内至外设置有底胶层及找平胶层。

8.优选的,所述的梁加固结构中,至少所述碳纤维布u形箍贴附的梁本体的两个下顶角位置为半径不小于20mm的圆角。

9.优选的,所述的梁加固结构中,所述碳纤维布、碳纤维布u形箍及碳纤维布压条通过抗拉强度大于等于40mpa的a级结构胶层贴附。

10.优选的,所述的梁加固结构中,所述碳纤维布、碳纤维布u形箍及碳纤维布压条所采用的碳纤维布包括聚丙烯腈基碳纤维布基层,所述聚丙烯腈基碳纤维布基层的一面通过隔热胶贴附有防火层。

11.优选的,所述的梁加固结构中,所述碳纤维布的宽度为300mm,层数为三层。

12.优选的,所述的梁加固结构中,所述碳纤维布u形箍的宽度为150mm,相邻两个碳纤维布u形箍的间距为300mm。

13.优选的,所述的梁加固结构中,所述碳纤维布压条的宽度为150mm。

14.优选的,所述的梁加固结构中,所述碳纤维布、碳纤维布u形箍及碳纤维布压条的厚度为0.167mm。

15.本实用新型技术方案的优点主要体现在:

16.本方案通过弯矩调幅系数的调整将梁支座的刚度释放到梁本体的底部,使得原有的梁上部支座配筋不足的梁本体仍能满足要求,从而使得加固时只需要加固梁本体底部,为采用碳纤维布进行梁加固创造了基础条件,降低了加固难度,结合碳纤维布的贴附位置、贴附面积、碳纤维布的选型,可以有效地保证梁加固的可靠性。

17.本方案设计底胶层及找平胶层可以有效地保证碳纤维布贴合的可靠性,保证加固强度。

18.本方案的梁本体的两个下顶角采用圆角设计可以有效地减小直角位置造成碳纤维布折断,保证加固的可靠性。

19.本方案采用高强度结构胶能够有效地保证碳纤维布贴附的可靠性,降低剥离的风险,保证加固的有效性。

20.本方案的碳纤维布集成有防火层,能够有效改善碳纤维布自身的防火性能,可以省去相应的防火施工操作,有利于提高施工效率。

附图说明

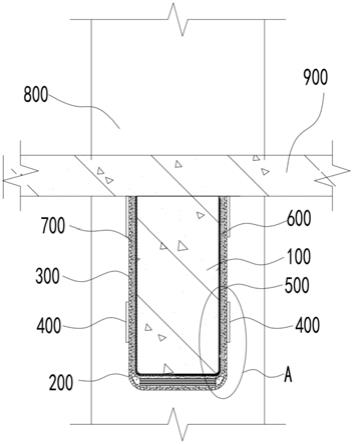

21.图1是本实用新型的主视图;

22.图2是本实用新型的剖视图(图中未示出碳纤维布、碳纤维部压条贴附的胶层,也为示出梁本体下顶角的圆角结构);

23.图3是图2中a区域的放大图;

24.图4是碳纤维布的多层局部剖视图。

具体实施方式

25.本实用新型的目的、优点和特点,将通过下面优选实施例的非限制性说明进行图示和解释。这些实施例仅是应用本实用新型技术方案的典型范例,凡采取等同替换或者等效变换而形成的技术方案,均落在本实用新型要求保护的范围之内。

26.在方案的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。并且,在方案的描述中,以操作人员为参照,靠近操作者的方向为近端,远离操作者的方向为远端。

27.下面结合附图对本实用新型揭示的梁加固结构进行阐述,如附图1、附图2所示,其包括梁本体100,所述梁本体100为钢筋混凝土梁且水平设置,所述梁本体100的两端设置在梁支座800上,所述梁支座可以是梁、柱、墙等可行结构,所述梁本体100及梁支座800上设置有楼板900。

28.所述梁本体100的梁端负弯矩调幅系数为0.75,通过弯矩调幅系数的调整将梁支

座的刚度释放到梁本体的底部,使得原有的梁上部支座配筋不足的梁本体结构仍能满足要求,从而只需要加固梁本体底部。

29.如附图1、附图2所示,在具体加固时,采用贴碳纤维布的结构来实现,即所述梁本体100上贴附有碳纤维布200、碳纤维布u形箍300及碳纤维布压条400,所述碳纤维布200为至少两层且贴附在所述梁本体100的底面110。所述碳纤维布u形箍300为一组且等距设置,每个所述碳纤维布u形箍300包覆所述碳纤维布200及所述梁本体100的两侧面120,所述碳纤维布压条400沿所述梁本体的延伸方向贴附在所述梁本体100的两侧面120且每侧面为上下两条,上位的碳纤维布压条400位于所述侧面120的顶端且覆盖所述碳纤维布u形箍的顶端区域300的顶端区域,所述碳纤维布200、碳纤维布u形箍300及碳纤维布压条400的有效黏贴面积不小于95%,所述碳纤维布200、碳纤维布u形箍300及碳纤维布压条400是不超过12k的聚丙烯腈基碳纤维制成的碳纤维布,其抗拉强度不低于3400mpa,其厚度为0.167mm,从而可以有效地保证加固强度。

30.在进行梁本体100加固时,应去除梁本体100表面粉刷层至混凝土基层外漏,再凿除松散、碳化砼,黏贴面不平处采用高标号改性砂浆修补平整。接着,如附图2、附图3所示,在混凝土表面涂底胶形成底胶层500,预涂底胶可以提高混凝土表面强度,提高混凝土主体和配套胶黏剂的粘贴性。在底胶层500上涂覆找平胶形成找平胶层600,找平胶层600能够有效防止混凝土表面与碳纤维布之间留有空气和鼓起,保证黏贴平整性。

31.如附图1、附图3所示,接着在所述梁本体100底部贴附所述碳纤维布200,每层所述碳纤维布200宽度为300mm且从所述梁本体100的一端延伸到另一端,所述碳纤维布为三层,最后一层碳纤维布的表面均匀涂抹浸渍树脂。然后采用宽度为150mm的碳纤维布u形箍300从所述梁本体100的一端等间距贴附到另一端,相邻两个碳纤维布u形箍300的间距为300mm,并且贴附时,贴附位置偏差不超过10mm。随后,采用宽度为150mm的碳纤维布压条400从梁本体100的一端贴附到另一端。贴附完成后进行表面抹灰或其他处理。

32.如附图2、附图3所示,为了保证贴贴附的稳定性,所述碳纤维布200、碳纤维布u形箍300及碳纤维布压条400通过抗拉强度大于等于40mpa的a级结构胶层700贴附,所述a级结构胶为已知技术此处不作赘述。

33.当然,在贴附所述碳纤维u形箍300之前,为了减小直角对碳纤维布的压强,需要先使至少所述碳纤维布u形箍300贴附的梁本体100的两个下顶角位置打磨成半径不小于20mm的圆角,优选,所述梁本体100的两个下顶角位置全部为圆角,从而贴附施工。

34.另外,所述碳纤维布200、碳纤维布u形箍300及碳纤维布压条400沿受力方向的搭接长度大于等于200mm。并且,各所述碳纤维布200、碳纤维布u形箍300及碳纤维布压条400的搭接位置不在一条直线上,更优选,搭接位置相互错开200mm以上,从而使不同碳纤维布搭接位置的受力不同,保证加固稳定性。

35.进一步,所述碳纤维布200、碳纤维布u形箍300及碳纤维布压条400均包括防火层,从而其自身兼具防火效果,因此无需在后续施工中再涂布防火涂料,可以提高施工效率。具体而言,如附图4所示,它们所采用的碳纤维布包括聚丙烯腈基碳纤维布基层10,所述聚丙烯腈基碳纤维布基层10的一面通过隔热胶层20贴附有防火层30,所述隔热胶层20能够有效地防止热量传递到所述聚丙烯腈基碳纤维布基层10影响其稳定性,所述防火层30可以是防火布或防火薄膜或防火涂料或镀铝膜等可行的材料。

36.本实用新型尚有多种实施方式,凡采用等同变换或者等效变换而形成的所有技术方案,均落在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1