梁、柱及板的组合结构

1.本发明涉及固定建筑物领域,尤其是一种梁、柱及板的组合结构。

背景技术:

2.在某些建筑的部分房间或区域需要长期存放大重量的物品,对于恒荷载较大的区域,现在常用的做方法就是加大梁的尺寸、加厚板的厚度、板内加多钢筋或提高混凝土强度,虽然能够一定程度上提高承载能力,但会增加自重,同时也会增加恒荷载,以及自重满足承载力要求条件下的预算也会增加。

技术实现要素:

3.发明目的:提供一种梁、柱及板的组合结构,用于解决现有梁、柱及板的组合结构提高承载能力会增加自重且增加预算成本的问题。

4.技术方案:一种梁、柱及板的组合结构,包括:梁结构,包括多根沿纵向平行延伸的主纵梁、多根沿横向平行延伸的主横梁、主纵梁与主横梁延伸形成的复数个梁单元;每一主纵梁与每一主横梁形成一个交叉位置(14),每根主纵梁包括多根同轴延伸且位于两相邻交叉位置之间的子纵梁,每根主横梁包括多根同轴延伸且位于两相邻交叉位置之间的子横梁,子纵梁、子横梁分别与立柱在交叉位置处紧固连接;多根平行延伸的立柱,梁结构在每一交叉位置处设有一根立柱,每个立柱包括同轴连接的一第一柱身、一第二柱身,梁结构自每一交叉位置处向下延伸设有一所述第一柱身,梁结构自每一交叉位置处向上延伸设有一所述第二柱身;板结构,包括设置于复数个梁单元顶面用于暴露立柱的第一板构件、水平延伸于第一板构件顶面且整面覆盖第一板构件的第二板构件。

5.进一步的,每一梁单元内均设有多根平行延伸的次梁,任一根次梁两端分别横向延伸至与两相邻子纵梁连接,任一梁单元的多根次梁用于将一个梁单元间隔形成多个板单元;第一板构件包括多个压板,每一压板设于一板单元内且每一压板用于覆盖一板单元。

6.进一步的,任意板单元内的一个压板横向延伸于一个板单元的两子纵梁之间,任意板单元内的压板与板单元螺栓连接。

7.进一步的,子横梁、子纵梁均为梁构件;至少两个梁单元横向排列且至少两个梁单元纵向排列形成框架时,至少一个立柱的各侧面均连接有一个梁构件;其中,任意对称设于一个立柱两侧面的两梁构件中,每一梁构件具有一第一顶面及一第一底面;其中一个梁构件的第一顶面与该立柱的其中一侧面之间连接有第一角板,该横构件的第一底面与该立柱的该其中一个侧面之间连接有第三角板;另一梁构件的第一顶面与该立柱的另一侧面之间连接有第二角板,该梁构件的第一底面与该立柱的该另一侧面之间连接有第四角板。

8.进一步的,横向排列的任意相邻的两个梁单元形成封闭型框架,框架具有边缘区、位于边缘区的多个边角位置、位于边缘区且设于相邻两边角区之间的中间位置,梁结构在每一边角位置处设有一个立柱,梁结构在每一中间位置处设有一个立柱。

9.进一步的,位于框架的边角位置处的一个立柱具有两相邻内侧面,且该两相邻内

侧面分别连接一子横梁、一子纵梁;每一子横梁具有一第二顶面及一第二底面,每一子纵梁具有一第三顶面及一第三底面;该子横梁的第二顶面与该立柱的其中一内侧面之间连接有第一角板,该子横梁的第二底面与该内侧面之间连接有第三角板,该立柱的与内侧面相对的外侧面上连接有垫板;该子纵梁的第三顶面与该立柱的另一内侧面之间连接有第五角板,该子纵梁的第三底面与该内侧面之间连接有第六角板。

10.进一步的,位于框架的中间位置处的任一立柱具有三个相邻内侧面,且该三个相邻内侧面分别连接一梁构件,其中梁构件分别为对称设于一个立柱两侧的两子横梁、设于子两横梁之间的一子纵梁;每一子横梁具有一第二顶面及一第二底面,每一子纵梁具有一第三顶面及一第三底面;其中一子横梁的第二顶面与该立柱的一内侧面之间连接有第一角板,该子横梁的第二底面与该立柱的该内侧面之间连接有第三角板;另一子横梁的第三顶面与该立柱的另一内侧面之间连接有第二角板,该子横梁的第三底面与该立柱的该另一内侧面之间连接有第四角板;以及,子纵梁的第三顶面与该立柱的一内侧面之间连接有第五角板,该子纵梁的第三底面与该立柱的该内侧面之间连接有第六角板。

11.进一步的,每一次梁具有一前侧面及一后侧面,当一子纵梁两侧对称设有次梁时,对称设于该子纵梁两侧的两根次梁中,其中一根次梁的后侧面与该子纵梁之间连接有第一角板,该次梁的前侧面与该子纵梁之间连接有第三角板;另一根次梁的后侧面与该子纵梁之间连接有第二角板,该另一根次梁的前侧面与该子纵梁之间连接有第四角板。

12.进一步的,位于边框的边缘区的每一子纵梁具有一内侧面和一外侧面,其中一子纵梁的内侧面设有多根次梁,每一次梁具有一前侧面及一后侧面,该子纵梁的外侧面设有多个垫板;并且其中,每一次梁的后侧面与该子纵梁之间连接有第五角板,每一次梁的前侧面与该子纵梁之间连接有第六角板。

13.进一步的,第一柱身、第二柱身及第二板构件均为活性粉末混凝土结构件,子横梁、子纵梁、次梁均为木制构件,压板为钢板。

14.有益效果:所述的梁、柱及板的组合结构,结合了梁结构、立柱、板结构进行装配,梁结构包括多根平行延伸的主纵梁、多根平行延伸的主横梁、主纵梁与主横梁延伸形成复数个梁单元,每一主纵梁与每一主横梁交叉形成一个交叉位置,每根主纵梁包括多根同轴延伸且位于两相邻交叉位置之间的子纵梁,每根主横梁包括多根同轴延伸且位于两相邻交叉位置之间的子横梁;梁结构在每一交叉位置处设有一根上下贯穿梁结构的立柱,每个立柱包括同轴连接的一第一柱身、一第二柱身;板结构包括第一板构件、第二板构件。子纵梁、子横梁分别与立柱在交叉位置作为梁柱节点且紧固连接;该梁、柱及板的组合结构具有强度大、适用于大荷载、自重轻且建造成本低的优点;第一板构件可充当第二板构件的底部模板进行浇筑,省去了板模板,提高施工效率。

附图说明

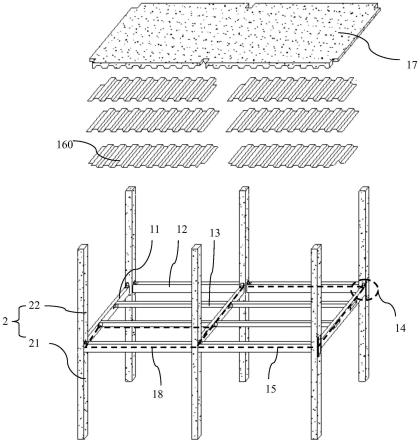

15.图1为本发明梁、柱及板的组合结构的整体效果示意图;

16.图2为图1的爆炸示意图;

17.图3为板结构的剖面示意图;

18.图4a为一立柱的四个侧面均连接一梁构件的立体图;

19.图4b一立柱的四个侧面均连接一梁构件的俯视效果图;

20.图4c为图4a中任意两梁构件对称设于一个立柱两侧面的剖面图;

21.图5a为一立柱的三个相邻内侧面分别与梁结构、板结构连接的俯视效果图;

22.图5b为一立柱的两相邻内侧面分别与梁结构、板结构连接的剖面图;

23.图5c为一立柱的一内侧面与子纵梁连接的剖面图;

24.图5d为一立柱的两相邻内侧面分别与子横梁连接的剖面图;

25.图6a为子纵梁与次梁连接处俯视图;

26.图6b为子纵梁与次梁连接处俯视图。

具体实施方式

27.以下结合附图,对本发明提供的技术方案做详细说明。

28.如图1至图6b所示,本发明提供一种梁、柱及板的组合结构,包括:梁结构1、多根平行延伸的立柱2、板结构3。其中,每一个所述立柱1包括同轴连接的一第一柱身21、一第二柱身22,所述板结构3包括第一板构件16、第二板构件17。

29.如图2和图4a所示,所述梁结构1包括多根沿纵向平行延伸的主纵梁11、多根沿横向平行延伸的主横梁12、多根沿横向平行延伸的次梁13,主纵梁11与主横梁12延伸形成复数个梁单元15,每一主纵梁11与每一主横梁12交叉形成一个交叉位置14;梁结构1在每一交叉位置14处设有上下贯穿梁结构1的一根所述立柱2。每个立柱2包括同轴连接的一第一柱身21、一第二柱身22,其中梁结构1自每一交叉位置14处向下延伸设有一所述第一柱身21,梁结构1自每一交叉位置14处向上延伸设有一所述第二柱身22。并且,每根主纵梁11包括多根沿纵向同轴延伸且位于两相邻交叉位置14之间的子纵梁110,即每根子纵梁110两端分别延伸至两相邻交叉位置14。以及每根主横梁12包括多根沿横向同轴延伸且位于两相邻交叉位置14之间的的子横梁120,即每根子横梁120两端分别延伸至两相邻交叉位置14。每一梁单元15包括两根平行的子横梁120、两根平行的子纵梁110,一子横梁120、一子纵梁110、另一子横梁120及另一子纵梁110首尾连接形成一个所述梁单元15。

30.如图1、图2及图4a所示,所述板结构3包括设置于复数个梁单元15顶面用于暴露所述立柱2的所述第一板构件16、水平延伸于第一板构件16顶面且整面覆盖第一板构件16的所述第二板构件17。其中如图3所示,第一板构件16 包括多个压板160,每一压板160设于一板单元18内且每一压板160用于覆盖该板单元18。任意板单元18内的一压板160横向延伸于该板单元18的两子纵梁110之间,其中任意板单元18内的一压板160两端分别与两子纵梁110通过螺栓连接,或者,任意板单元18内的压板160均与该板单元18螺栓连接,具体地,任意板单元18内的压板160一侧与该板单元18内的一根次梁13通过螺栓连接,且该压板160另一侧与该板单元18内的另一根次梁13或子横梁120通过螺栓连接,或者每一压板160两端分别与子纵梁120螺栓连接,以实现将每一压板160固定于一板单元18内且每一压板160覆盖对应板单元18。

31.实施例1

32.在本优选实施例中,如图4a、图4b及图4c所示,当至少两个梁单元15横向排列且至少两个梁单元15纵向排列形成框架时,至少一根立柱2的各侧面均连接一梁构件100,其中以图4a所示的任一子横梁110或任一子纵梁120作为一梁构件100。如图4a和图4b所示,当两个梁单元15横向排列且两梁单元15 纵向排列形成如图4a所示的框架时,该框架中仅具有

一根立柱2的四个侧面均连接一梁构件100,该框架中其他立柱2并非所有侧面都连接有一梁构件100。

33.如图4a及图4c所示,本实施例中当所述立柱2的四个侧面均连接有一梁构件100时:其中该立柱2的四个侧面中具有相对的一前侧面21与一后侧面22,两梁构件100分别对称设于该立柱2的前侧面21及后侧面22,每一梁构件100 均具有一第一顶面101和一第一底面102,其中的一个梁构件100的第一顶面101 与该立柱2的前侧面21之间设有一第一角板41,该梁构件100的第一底面102 与该立柱2的该前侧面21之间设有一第三角板43;另一梁构件100的第一顶面 101与该立柱2的后侧面22之间设有一第二角板42,该另一梁构件100的第一底面与该立柱2的该后侧面22之间设有一第四角板44;通过螺栓200上下贯穿该梁构件100的第一顶面101及第一底面102且螺栓200两端分别紧固连接第一角板41及第三角板43,通过螺栓200上下贯穿另一梁构件100的第一顶面101 及第一底面102且螺栓200两端分别紧固连接第二角板42及第四角板44,通过螺栓200前后贯穿该立柱2的前侧面21及后侧面22且螺栓200两端分别紧固连接第一角板41及第二角板42,通过螺栓200前后贯穿该立柱2的前侧面21及后侧面22且螺栓200两端分别紧固连接第三角板43及第四角板44。

34.同样地,如图4a及图4c所示的本实施例中,当所述立柱2的四个侧面均连接有一梁构件100时:另外两梁构件100分别对称设于该立柱2的另外两相对侧面,该另外两梁构件100与该立柱2之间的连接关系及连接结构,与如图4a及图4b所示的其他两梁构件100分别与该立柱2的前侧面21及后侧面22之间的连接关系及连接结构相同,在此不再赘述。此外,每一梁构件100的第一顶面 101上设置第一板构件16,第一板构件16上设置第二板构件17且第二板构件 17延伸至该立柱2的各侧面,第一板构件16与梁构件100通过螺栓161连接。

35.实施例2

36.在本优选实施例中,如图2和图5a所示,横向排列的任意相邻的两个梁单元15形成封闭型框架,该框架具有边缘区、位于边缘区的多个边角位置152、位于边缘区且设于相邻两边角位置152之间的中间位置153。本实施例中,梁单元15的数目为两个,子纵梁110的数目为3根,子横梁120的数目为4根,边角位置152具有四个,中间位置153具有两个,次梁13具有四根,立柱2的数目为六根。其中,梁结构1在每一边角位置152处设有一立柱2,且梁结构1在每一中间位置153处设有一立柱2。

37.如图5a及图5b所示,位于框架的每一边角位置152处的一个立柱2的两相邻内侧面,且该两相邻内侧面分别连接一子横梁120、一子纵梁110;记本实施例中的每一立柱2的每一内侧面为一内侧面20,记该立柱2的该内侧面20相对的外侧面为一外侧面23,每一子横梁120具有一第二顶面121和一第二底面122;本实施例中,该子横梁120的第二顶面121与该立柱2的其中一内侧面20之间设有一第一角板41,该子横梁120的第二底面121与该立柱2的该内侧面20之间设有一第三角板43,该立柱2的外侧面23上设有一垫板60,通过螺栓200 贯穿该立柱2的内侧面20及外侧面23且螺栓200两端分别紧固连接该第一角板 41及该垫板60,通过螺栓200贯穿该立柱2的内侧面20及外侧面23且螺栓200 两端分别连接该第三角板43及该垫板60,通过螺栓200上下贯穿该子横梁120 的第二顶面121及第二底面122且螺栓200两端分别连接该第一角板41及该第三角板43。此外,每一子横梁120的第二顶面121上设置第一板构件16,第一板构件16上设置第二板构件17且第二板构件17延伸至立柱2的内侧面20。

38.并且,如图5c所示,每一子纵梁110具有一第三顶面111及一第三底面112,该子纵梁110的第三顶面111与该立柱2的另一内侧面20之间设有一第五角板45,该子纵梁110的第三底面112与该立柱2的该另一内侧面20之间设有一第六角板46,通过螺栓200上下贯穿该子纵梁110的第三顶面111及第三底面112 且子纵梁110的两端分别紧固连接第五角板45及第六角板46,通过螺栓200紧固连接该第五角板45与该立柱2,通过螺栓200紧固连接该第五角板45与该立柱2。图5c与图5b相比较,差别在于,图5c中未在立柱2外侧面23上设置如图4b所示的垫板60,而是将螺栓200直接嵌入立柱2内部,也可达到对子纵梁 110的固定。以及,每一子纵梁110的第三顶面111上设置第一板构件16,第一板构件16上设置第二板构件17且第二板构件17延伸至立柱2的内侧面20。

39.如图2和图5a所示,以任一子纵梁110或任一子横梁120作为一梁构件100,该框架边缘区的每一中间位置153处均设有一立柱2,位于框架的中间位置153 处的一立柱2的三个相邻内侧面20分别连接一梁构件100,该三个梁构件100 分别为对称设于该立柱2两侧的两子横梁120、及设于两子横梁120之间的一子纵梁110,每一子横梁120具有一第二顶面121及一第二底面122,每一子纵梁 110具有一第三顶面111及一第三底面112。

40.如图5a及图5d所示,图5d中的两梁构件100为两子横梁120,其中一个子横梁120的第二顶面121与一立柱2的一内侧面20之间设置一第一角板41,子横梁120的第二底面122与该立柱2的该内侧面20之间设置一第三角板43,另一子横梁120的第二顶面121与该立柱2另一内侧面20之间设置一第二角板 42,该子横梁120的第二底面122与该立柱2的该另一内侧面20之间设置一第四角板44,通过螺栓200贯穿立柱2的两内侧面20且螺栓200两端分别紧固连接第一角板41及第二角板42,通过螺栓200紧固连接第一角板41、立柱2、第三角板43,通过螺栓200上下贯穿该子横梁120的第二顶面121及第二底面122 且螺栓200两端分别紧固连接第二角板42及第四角板44,通过螺栓200贯穿立柱2的两内侧面20且螺栓200两端分别紧固连接第三角板43及第四角板44。

41.以及,如图5c所示的子纵梁110的第三顶面111与该立柱2的一内侧面20 之间设有第二角板42,该子纵梁110的第三底面112与该立柱2的该内侧面20 之间设有第四角板44,通过螺栓200上下贯穿该子纵梁110的第三顶面111及第三底面112且螺栓200两端分别连接该第二角板42及该第四角板44,通过螺栓200连接第四角板44与该立柱2,通过螺栓200连接第四角板44与立柱2。

42.此外,每一子横梁120的第二顶面121上设置第一板构件16,第一板构件 16上设置第二板构件17且第二板构件17延伸至立柱2的内侧面20,第一板构件16与子横梁120通过螺栓161连接。

43.如图6a所示,每一次梁13具有一前侧面131及一后侧面132,当一子纵梁 110两侧面对称设有次梁13时,对称设于该子纵梁110两侧面的两根次梁13中,其中一根次梁13的后侧面132与该子纵梁110之间设有一第一角板41,该次梁 13前侧面131与该子纵梁110之间设有一第三角板43;另一根次梁13的后侧面 132与该子纵梁110之间设有一第二角板42,该另一根次梁13的前侧面131与该子纵梁110之间设有一第四角板44。通过螺栓200紧固连接第一角板41、该子纵梁120及第三角板43,通过螺栓200连接第二角板42、子纵梁120及第四角板44,通过螺栓200紧固连接第一角板41、该次梁13及第三角板43,通过螺栓200紧固连接第二角板42、该次梁13及第四角板44。

44.如图6b所示,并结合如图2、图5a,位于边框的边缘区的每一子纵梁110 具有一内侧面113和一外侧面114,其中一子纵梁110的内侧面113设有多根次梁13,且每一次梁13具有一前侧面131及一后侧面132,该子纵梁110的外侧面114设有多个垫板60;每一次梁13后侧面132与该纵梁11之间设有一第五角板45,每一次梁13的前侧面131与该纵梁11之间设有一第六角板46,通过螺栓200前后贯穿该子纵梁110的内侧面113及外侧面114且螺栓200两端分别紧固连接第五角板45与垫板60,通过螺栓200前后贯穿子纵梁110的内侧面113 及外侧面114且螺栓200两端分别紧固连接第六角板46与垫板60,通过螺栓200 贯穿该次梁13的前侧面131及后侧面132且螺栓200两端分别紧固连接第五角板45与第六角板46。第一角板41、第二角板42、第三角板43、第四角板44、第五角板45、第六角板46、垫板60均为角钢垫板。

45.在本技术中,第二板构件17、第一柱身21、第二柱身22均为活性粉末混凝土浇筑结构件,其中活性粉末混凝土(ultra-high performance concrete,简称 uhpc,又称超高性能混凝土),是以细砂为骨料,掺入大量硅灰等矿物掺合料、高效减水剂和微细钢纤维的一种新型混凝土,薄弱的界面得到大幅度加强,具有超高强度、高耐久性、高冲击韧性和体积稳定性良好等优异性能。

46.子纵梁110、子横梁120、次梁13均为木制构架以装配组成木制框架,木材常用于现代的建筑材料,具有高抗拉强度、质轻的优点,第一板构件16的多个压板160均为压型钢板,通过将子纵梁110、子横梁120、次梁13组装为木质框架置于下方以作为梁结构1,在木质框架即梁结构1上方放置多个压型钢板作为第一板构件16,压型钢板即第一板构件16与木质框架即梁结构1之间通过螺栓连接,在压型钢板即第一板构件16上方浇筑一定厚度的uhpc混凝土作为第二板构件17。这样的设计使下方的木材受拉,作为压型钢板的第一板构件16用于过渡木质框架的梁结构1与uhpc混凝土浇筑而成的第二板构件17并用于充当 uhpc混凝土浇筑时的底部模板,而上方的uhpc混凝土即第二板构件17主要受压,充分发挥各自材料的特性并且有效减轻了结构的自重。第一柱身21、第二柱身22均由uhpc混凝土浇筑而成且与梁结构1连接,连接方法为紧固连接,具体为,第一柱身21、第二柱身22与梁结构1在交叉位置14即梁柱节点处放置角钢垫板,通过若干个螺栓200使混凝土与木材两种相容性并不是很好的材料能够紧紧的连接在一起。

47.对该梁、柱及板的组合结构进行施工时,包括以下步骤:

48.s1:先浇筑uhpc混凝土制成位于下部的第一柱身21,待混凝土凝结并具有一定的强度后搭设木制框架作为梁结构1;

49.s2:木制框架搭设完成即梁结构1制备完成后,将梁结构1即木制框架与第一柱身21连接组成木梁框架,按照具体尺寸先放置垫板60即角钢垫板,而后通过若干个螺栓200将垫板60固定连接;

50.s3:完成后铺设压板160即压型钢板,可根据施工方便及木梁间的尺寸裁剪若干块适当尺寸的压型钢板作为压板160而后分别铺设在木梁框架上,例如图2 分成六块适当尺寸的压板160而后以此与主横梁12、主纵梁11和次梁13连接,连接方式同样是通过若干的螺栓161将压板160即压型钢板固定在木梁框架;

51.s4:在板结构3与上部的第二柱身22的节点处按照与木制框架的梁结构1与下部第一柱身21所使用的相同连接方式连接,先在预定位置放置垫板60即角钢垫板用螺栓200连接,随后使用uhpc混凝土浇筑形成第一柱身21及位于压板 160上方的第二板结构17,待混

凝土凝结后即完成了关于梁、板、柱的该梁、柱及板的组合结构的施工。

52.本发明该梁、柱及板的组合结构,结合了梁结构1、立柱2、板结构3进行装配,梁结构1包括多根平行延伸的主纵梁11、多根平行延伸的主横梁12、主纵梁11与主横梁12延伸形成复数个梁单元15,每一主纵梁11与每一主横梁12 交叉形成一个交叉位置14,每根主纵梁11包括多根同轴延伸且位于两相邻交叉位置14之间的子纵梁110,每根主横梁12包括多根同轴延伸且位于两相邻交叉位置14之间的子横梁120;梁结构1在每一交叉位置14处设有一根上下贯穿梁结构1的立柱2,每个立柱2包括同轴连接的一第一柱身21、一第二柱身22;板结构3包括第一板构件16、第二板构件17。子纵梁110、子横梁120分别与立柱2在交叉位置14作为梁柱节点且紧固连接;将木制构件作为梁结构1放在下方,uhpc混凝土作为第一柱身21在木制构件下方,uhpc混凝土作为第二柱身22及第二板构件17浇筑于木制构件的上方,木制构件具有抗拉强度高、自重轻的优点,uhpc混凝土具有超高的抗压强度、较小的收缩徐变,两者结合各自发挥各自的优点,该梁、柱及板的组合结构具有强度大、适用于大荷载、自重轻且建造成本低的优点。第一板构件16的多个压板160均为压型钢板,可充当第二板构件17底部模板,省去了板模板,提高施工效率;提供了一种混凝土与木制构件连接的方法,解决了两种材料相容性不好的问题;以及充分发挥了木制构件的高抗拉强度及uhpc混凝土的高抗压强度,适用于对室内承载能力要求较高的建筑,解决了建筑内部分区域恒荷载设计值过大时承载能力不足的问题。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1