一种太阳能驱动的被动式通风夹层调湿除湿构造的制作方法

1.本发明涉及一种复合太阳能发电及调湿兼除湿型墙体构造,属于建筑技术领域室内湿度环境被动式调控、可再生能源利用领域。

背景技术:

2.随着能源及环境的变化,太阳能等清洁能源正迅速发展,光伏建筑一体化是一种将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术,该技术具有绿色节能且满足建筑装配式设计施工的需求。但诸多研究表明,光伏系统散热不及时、光伏电池板表面工作温度过高会降低系统转化效率。自然对流循环冷却是利用空气自然对流对光伏电池板进行降温,功率输出效率随风速的增大而增加,相关研究表明平均可提升11.8%的功率输出效率。

3.室内湿度可以利用调湿内装材被动式调节,高性能调湿内装材在一定气候条件下,可将室内湿度控制在40%-60%之间。如专利申请cn202010257914.1公开了一种空气夹层除湿墙体构造,包括外层墙体,中间空气层通道,还包括内层的内表面调湿材料,所述的外层墙体,中间空气层通道和内表面调湿材料底部设有空气通道,顶部设有动力通风器,所述的空气通道两侧为内可控百叶进风装置和外可控百叶进风装置。与现有技术相比,本发明具有小型化、模块化、灵活高效的特点,在当前重视建筑节能发展的大背景下具有很好的市场发展前景。

4.但室内湿分存在季节性特点,在高湿气候下,多孔调湿内装材的放湿过程受阻,且研究表明,增加表面风速可以提高内装材的吸放湿量,但是需要设置动力通风器。

技术实现要素:

5.本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种结构简单、降低能耗、可再生的太阳能驱动的被动式通风夹层调湿除湿构造,可解决现有光伏板表面温度过高和调湿内装材吸湿饱和问题。

6.本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:一种太阳能驱动的被动式通风夹层调湿除湿构造,包括外墙,中间空气通道,内墙,所述的外墙包括砌块及安装在其上部的光伏板;

7.所述的内墙包括调湿内装材;

8.所述的外墙与内墙之间构成空气层,并在空气层顶部设有风管,风管端头设有上百叶风口,外墙底部还设有连通空气层的下百叶风口。

9.进一步地,所述的光伏板安装在砌块底部上方1m至屋顶高处,铺设面积根据建筑用电量需求设置。

10.进一步地,所述的光伏板背面朝向空气层。

11.所述的空气层的宽度为50-150mm,高度不低于3m。

12.进一步地,所述的空气层在屋顶通过风管接通空气通道。

13.进一步地,所述的风管外表面涂抹黑色吸热内装材,弯头角度45

°‑

90

°

,开口朝下。

14.进一步地,所述的上百叶风口、下百叶风口均设置防虫网,所述的下百叶风口夏季放置干燥剂,并每隔1-2个月更换一次干燥剂。

15.进一步地,所述的上百叶风口、下百叶风口均设有控制其开启与关闭的控制器,在晴朗的天气下,夜间关闭,日间开启,阴雨天气下全天关闭。

16.进一步地,所述的调湿内装材的吸放湿性能满足在中湿域50%-75%或53%-75%梯度下在12h内,吸湿量超过30g/m2,放湿量不低于吸湿量的70%。

17.进一步地,所述的调湿内装材的厚度10-50mm;

18.进一步地,所述的砌块为泡沫混凝土或其他轻质多孔砌块。

19.与现有技术相比,本发明的特点及优势在于:

20.1)本发明在光伏板和调湿内装材之间增加空气夹层,利用太阳能烟囱效应产生热压通风,空气夹层内的空气流动既可以降低光伏板表面温度提高发电效率,也可以提高调湿内装材日间的放湿量,增强调湿内表面内装材全天对室内空气的调湿效果。

21.2)与现有的通风除湿构造层相比,本发明降低了调湿内装材再生的能源消耗,增强了调湿内装材再生速率。本发明结合光伏发电技术,利用太阳能烟囱效应,在空气温差作用下形成空气通道内上下压差,产生热压通风。另外,有实验及文献证明,温度升高将有利于质量传递,因此,被太阳能升温的空气通道内传质提升,调湿内装材再生速率增强。

22.3)与现有的光伏发电技术相比,本发明将光伏板温度过高与调湿内装材在南方高湿季节再生困难两个问题结合,系统性弥补两项技术问题,既可降低光伏板温度提高发电效率,又可促进调湿内装材再生,实现室内被动式除湿。

23.4)本发明构造同时具备湿缓冲、除湿和节能、产能作用,旨在将太阳能光伏发电与调湿除湿型外墙构件结合,解决太阳能电池板背面过高温效率低和调湿内装材再生困难的问题。

附图说明

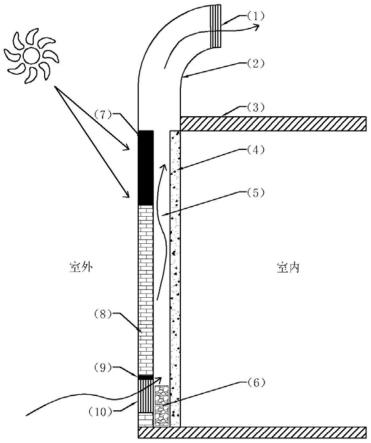

24.图1为本发明在调湿模式下的结构示意图;

25.图中标识:1-上百叶风口、2-风管、3-屋顶、4-调湿内装材、5-空气层、6-干燥剂、7-光伏板、8-砌块、9-横梁、10-下百叶风口。

具体实施方式

26.下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。

27.本发明采用的调湿内装材为市售材料或根据现有公开文献报道的方法制备而成,例如采用如专利申请cn202110597448.6公开的方法获得的金属有机框架复合调湿内装材。

28.实施例1

29.如图1,太阳能驱动的通风夹层调湿除湿构造包括外墙、空气通道和内墙,其中,外墙包括砌块8及安装在其上部的光伏板7;内墙包括调湿内装材4;外墙与内墙之间构成空气层5,并在空气层5顶部设有风管2,风管2端头设有上百叶风口1,外墙底部还设有连通空气层5的下百叶风口10,即在砌块8底部设有横梁9,横梁9上安装下百叶风口10。

30.其中,光伏板7采用非晶硅光伏组件,尺寸为1400mm

×

1100mm。光伏板7背面朝向空气层5,光伏板7安装在砌块8底部上方1m至屋顶高处,铺设面积根据建筑用电量需求设置。

砌块8为泡沫混凝土或其他轻质多孔砌块。

31.所述的空气层5的宽度为50-150mm,高度不低于3m,在本实施例中,空气层5的厚度为115mm,空气层5高4m,宽1.1m。空气层5在屋顶通过风管2接通空气通道。风管2外表面涂抹黑色吸热内装材,弯头角度45

°‑

90

°

,开口朝下。在本实施例中风管2外表面涂抹黑色吸热内装材,弯头角度90

°

,开口朝下。

32.调湿内装材4的吸放湿性能满足在中湿域50%-75%或53%-75%梯度下在12h内,吸湿量超过30g/m2,放湿量不低于吸湿量的70%。在本实施例中调湿内装材4采用10%mil-100(fe)、70%硅藻泥、20%沸石配置的金属有机框架复合调湿内装材,调湿内装材厚度为10-20mm,在本实施例中为20mm。所使用的金属有机框架复合调湿内装材在23℃,无风条件下,进行12小时70%、12小时30%的吸放湿实验测得的湿缓冲实际值为0.816g/m2·

%rh。

33.所述的上百叶风口1、下百叶风口10均设置防虫网,所述的下百叶风口10夏季放置干燥剂6,并每隔1-2个月更换一次干燥剂6。上百叶风口1、下百叶风口10均设有控制其开启与关闭的控制器,在晴朗的天气下,夜间关闭,日间开启,阴雨天气下全天关闭。上百叶风口直径为160mm,下百叶风口尺寸为200mm

×

200mm。在晴朗的天气下,所述的上、下百叶风口夜间关闭,日间开启,阴雨天气下全天关闭。

34.在夏季使用时,下百叶风口10处放置干燥剂,使空气通道内相对湿度达到30%,并间隔1个月更换一次干燥剂。夏季太阳辐射热流量为800w/m2,室外环境温度35℃时,空气通道内风速为0.41m/s。在该风速下,空气夹层内的对流传质系数为0.001246m/s。夏季,在无湿度控制的房间内,相对湿度较高,调湿内装材可通过吸湿调节室内高湿环境,当调湿内装材达到75%相对湿度下吸湿平衡时,经过计算,空气通道内35℃,30%的空气以0.41m/s的流速掠过调湿内装材平板,在8小时内,除湿量可以达到396.64g/m2。

35.实施例2:

36.参见图1,墙体构造包括1-上百叶风口、2-风管、3-屋顶、4-调湿内装材、5-空气层、6-干燥剂、7-光伏板、8-砌块、9-横梁、10-下百叶风口。光伏板7采用非晶硅光伏组件,尺寸为1400mm

×

1100mm。空气层5的厚度为115mm,空气层高54m,宽1.1m。在屋顶使用连接风管2外表面涂抹黑色吸热内装材,弯头角度90

°

,开口朝下。室内侧调湿内装材4采用10%mil-100(fe)、70%硅藻泥、20%沸石配置的金属有机框架复合调湿内装材,调湿内装材厚度20mm。所使用的金属有机框架复合调湿内装材在23℃,无风条件下,进行12小时70%、12小时30%的吸放湿实验测得的湿缓冲实际值为0.816g/m2·

%rh。

37.上百叶风口1直径为160mm,下百叶风口10尺寸为200mm

×

200mm。在晴朗的天气下,所述的上、下百叶风口夜间关闭,日间开启,阴雨天气下全天关闭。

38.在冬季使用时,下百叶风口处不放置干燥剂及其他任何物品。冬季太阳辐射热流量为200w/m2,室外环境温度5℃时,空气通道内风速为0.26m/s。在该风速下,空气夹层内的对流传质系数为0.000852m/s。冬季,在无湿度控制的房间内,相对湿度较低,调湿内装材可通过放湿调节室内低湿环境,当调湿内装材达到30%相对湿度下放湿平衡时,经过计算,空气通道内5℃,75%的空气以0.26m/s的流速掠过调湿内装材平板,在8小时内,调湿内装材吸湿量可以达到41.59g/m2。

39.上述仅为本发明的优选实施例而已,并不对本发明起到任何限制作用。任何所属技术领域的技术人员,在不脱离本发明的技术方案的范围内,对本发明揭露的技术方案和

技术内容做任何形式的等同替换或修改等变动,均属未脱离本发明的技术方案的内容,仍属于本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1