地下室作业加固结构及施工方法与流程

1.本技术涉及建筑施工技术领域,特别是涉及一种地下室作业加固结构及施工方法。

背景技术:

2.工程施工过程中,在地下室施工完成且施工脚手架拆除后,由于上部结构吊装需求,需要使用的大型履带吊在地下室顶板楼面行走或站位起重构件。由于在地下室进行结构设计时未考虑履带吊这部分荷载,地下室的地下室顶板的楼板及混凝土梁柱不能满足受力要求,故必须对地下室顶板进行加固。

技术实现要素:

3.本技术旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,提出一种地下室作业加固结构及施工方法,能提升地下室顶板的荷载能力。

4.第一方面,本技术实施例提出一种地下室作业加固结构,应用于地下室,所述地下室包括地下室顶板;所述地下室作业加固结构包括:

5.路基箱,所述路基箱设置有多个,多个所述路基箱按列设置于所述地下室顶板的上表面;

6.反顶钢支撑部件,所述反顶钢支撑部件的两端分别与所述地下室顶板和所述地下室的地面连接,所述反顶钢支撑部件设置有多个且按照预设的分布间隔分布于所述地下室;所述分布间隔通过对所述地下室对应的建筑模型进行建模计算得到。

7.根据本技术第一方面的一些实施例,每一所述路基箱的长边均垂直于所述地下室顶板上表面上履带吊行走的方向。

8.根据本技术第一方面的一些实施例,所述反顶钢支撑部件包括钢柱支撑本体、垫板以及多个契子,所述钢柱支撑本体的两端分别与所述地下室顶板、所述垫板连接,所述垫板设置于所述地面;多个所述契子均与所述垫板可拆卸连接且围绕所述钢柱支撑本体周向分布,所述契子用于填充所述垫板与所述钢柱支撑本体之间的缝隙。

9.根据本技术第一方面的一些实施例,相邻且位于同一列的两个所述反顶钢支撑部件之间连接有连接件。

10.根据本技术第一方面的一些实施例,部分所述反顶钢支撑部件位于所述地下室顶板的梁柱下方,且位于所述梁柱处的所述反顶钢支撑部件的横截面积大于位于所述地下室顶板其他位置的所述反顶钢支撑部件的横截面积。

11.第二方面,本技术实施例提出一种地下室作业加固结构的施工方法,应用于第一方面任一所述的地下室作业加固结构,所述施工方法包括:

12.获取待安装的反顶钢支撑部件的预估参数;

13.根据所述预估参数和所述地下室,建立所述建筑模型;

14.通过将所述建筑模型调整至满足预设的条件,得到所述反顶钢支撑部件的施工参

数,所述施工参数包括所述反顶钢支撑部件的施工数量、任意相邻两个所述反顶钢支撑部件之间的分布间隔以及硬件参数;

15.根据所述硬件参数确定所述反顶钢支撑部件的硬件选型并按照所述分布间隔将施工数量对应的多个所述反顶钢支撑部件分布于所述地下室顶板下方;

16.将多个所述路基箱按列设置于所述地下室顶板的上表面。

17.根据本技术第二方面的一些实施例,所述预设的条件包括如下至少之一:

18.所述地下室顶板的梁柱的最大应力比小于1;

19.所述反顶钢支撑部件的最大验算比小于1;

20.所述地下室顶板的混凝土板超配系数大于1;

21.所述地下室顶板的最大裂缝小于0.2mm。

22.根据本技术第二方面的一些实施例,所述将多个所述路基箱按列设置于所述地下室顶板的上表面,包括:

23.获取履带吊在所述地下室顶板上行走的行走方向;

24.获取所述地下室顶板在所述行走方向上的第一长度值;

25.根据所述第一长度值与所述路基箱的宽度值,计算得到每列的所述路基箱的列数量;

26.根据所述路基箱的第二长度值和所述地下室顶板的宽度值,确定所述路基箱的列数;

27.按照所述列数和所述列数量对多个所述路基箱进行铺设。

28.根据本技术第二方面的一些实施例,所述反顶钢支撑部件包括钢柱支撑本体、垫板以及多个契子,所述按照所述分布间隔将多个所述反顶钢支撑部件分布于所述地下室顶板的下表面,包括:

29.将所述垫板按照所述分布间隔固定于所述地面上;

30.将多个所述契子点焊固定在所述垫板上,使得多个所述契子围合形成所述钢柱支撑本体的安装空间且所述钢柱支撑本体的每一侧边均设置有至少一个所述契子;

31.将所述钢柱支撑本体的一端设置于所述安装空间内,并将所述契子上的焊锡祛除;

32.将相对设置且祛除焊锡的所述契子同时敲入所述垫板与所述钢柱支撑本体之间的缝隙内,使得所述钢柱支撑本体的另一端与所述地下室顶板顶紧。

33.根据本技术的上述实施例,至少具有如下有益效果:在履带吊行走的地下室顶板的上表面铺设路基箱,使履带吊所产生的荷载由履带宽均匀扩散至整个地下室顶板。在地下室顶板的下表面按一定间距布置反顶钢支撑部件,使地下室顶板的上表面荷载通过反顶钢支撑部件有效传至地下室的地面。且由于反顶钢支撑部件是通过建筑模型进行建模计算得到,使得分布的反顶钢支撑部件能更好的起到支撑作用,降低地下室顶板变形的概率,因此,本技术实施例的地下室作业加固结构能提升地下室顶板的荷载能力。

34.本技术的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本技术的实践了解到。

附图说明

35.本技术的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

36.图1为本技术实施例中含地下室作业加固结构的比赛馆的俯视示意图;

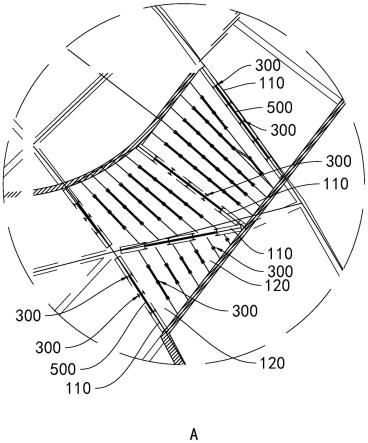

37.图2为本技术实施例中图1中比赛馆中局部a(含地下室)的放大俯视示意图;

38.图3为本技术实施例中路基箱的铺设示意图;

39.图4为本技术实施例中反顶钢支撑部件的结构示意图;

40.图5为本技术实施例中图4所示的局部b放大示意图;

41.图6为本技术实施例中地下室作业加固结构的施工方法的流程示意图;

42.图7为本技术实施例中地下室作业加固结构的施工方法的建筑模型调整效果图。

43.附图标记:

44.地下室顶板100、梁柱110、楼板120、

45.路基箱200、

46.反顶钢支撑部件300、钢柱支撑本体310、垫板320、契子330、

47.地面400、

48.连接件500。

具体实施方式

49.下面详细描述本技术的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本技术,而不能理解为对本技术的限制。

50.在本技术的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或按时相对重要性或者隐含指明所指示的计数特征的数量或隐含指明所指示的技术特征的先后关系。

51.本技术的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本技术中的具体含义。

52.工程施工过程中,在地下室施工完成且施工脚手架拆除后,由于上部结构吊装需求,需要使用的大型履带吊在地下室顶板楼面行走或站位起重构件。由于在地下室进行结构设计时未考虑履带吊这部分荷载,地下室的地下室顶板的楼板及混凝土梁柱不能满足受力要求,故必须对原结构进行加固。基于此,本技术提出一种地下室作业加固结构及施工方法,能提升地下室顶板的荷载能力。

53.参照图1和图2所示,第一方面,本技术实施例提出一种地下室作业加固结构,应用于地下室,地下室包括地下室顶板100;地下室作业加固结构包括:

54.路基箱200,路基箱200设置有多个,多个路基箱200按列设置于地下室顶板100的上表面;

55.反顶钢支撑部件300,反顶钢支撑部件300的两端分别与地下室顶板100和地下室的地面400连接,反顶钢支撑部件300设置有多个且按照预设的分布间隔分布于地下室;分布间隔通过对地下室对应的建筑模型进行建模计算得到。

56.因此,在履带吊行走的地下室顶板100的上表面铺设路基箱200,使履带吊所产生的荷载由履带宽均匀扩散至整个地下室顶板100。在地下室顶板100的下表面按一定间距布置反顶钢支撑部件300,使地下室顶板100的上表面荷载通过反顶钢支撑部件300有效传至地下室的地面400。且由于反顶钢支撑部件300是通过建筑模型进行建模计算得到,使得分布的反顶钢支撑部件300能更好的起到支撑作用,降低地下室顶板100变形的概率,因此,本技术实施例的地下室作业加固结构提升地下室顶板100的荷载能力。

57.需说明的是,路基箱200通常为长宽不一致的方形结构,路基箱200的数量可以根据地下室顶板100的尺寸信息和规格决定,路基箱200的规格由履带吊型号的型号确定。示例性的,将路基箱200横向铺设,即将路基箱200的较短的一侧(即宽度的一边)沿履带吊的行走方向按列进行铺设,可得到如图3所示路基箱200的分布,其中,图3中箭头表示行走方向。

58.需说明的是,反顶钢支撑部件300至少包括钢柱支撑本体310,钢柱支撑本体310可以选取槽钢、h型钢、箱型钢等,对此,本技术实施例不做限制。

59.需说明的是,地下室顶板100包括楼板120和用于承重的横向分布的多个梁柱110,在地下室中还设置有支撑地下室顶板100的竖向分布的梁柱110,竖向分布的梁柱110和横向分布的梁柱110相连共同构成地下室的主体承重结构。部分反顶钢支撑部件300位于横向分布的梁柱110下,部分分布于横向分布的相邻两个梁柱110之间的楼板120上。任意相邻两个反顶钢支撑部件300之间的间隔可以相同或者不同,具体的,根据建模计算得到间距进行设置。

60.可理解的是,参照图3所示,每一路基箱200的长边均垂直于地下室顶板100上表面上履带吊行走的方向。通过将路基箱200的长边垂直于履带吊行走的方向的设置,使得在地下室顶板100上表面铺设的路基箱200数量足够多,进而可以提升地下室顶板100的载荷能力。

61.可理解的是,参照图4和图5所示,反顶钢支撑部件300包括钢柱支撑本体310、垫板320以及多个契子330,钢柱支撑本体310的两端分别与地下室顶板100、垫板320连接,垫板320设置于地面400;多个契子330均与垫板320可拆卸连接且围绕钢柱支撑本体310周向分布,契子330用于填充垫板320与钢柱支撑本体310之间的缝隙。通过设置契子330和垫板320对钢柱支撑本体310进行定位,然后通过契子330将垫板320与钢柱支撑本体310之间的缝隙填充,使得钢柱支撑本体310的两端分别与地下室顶板100、地面400顶紧,降低地下室顶板100变形后才与钢柱支撑本体310顶紧的概率。

62.需说明的是,在钢柱支撑体的每一侧边均设置有契子330,每一侧边可以设置多个契子330,但是相对的侧边的契子330至少存在一对是对称设置的,进而在契子330进行缝隙填充时,同时敲打对称的契子330能保持钢柱支撑本体310的稳定性。

63.可理解的是,相邻且位于同一列的两个反顶钢支撑部件300之间连接有连接件500。通过设置连接件500,使得反顶钢支撑部件300之间更加稳固,进一步提升地下室顶板100的载荷能力。

64.示例性的,参照图2所示,连接件500设置为钢连接件500。钢连接件500与钢柱支撑本体310连接。

65.可理解的是,部分反顶钢支撑部件300位于地下室顶板100的梁柱110下方,且位于梁柱110处的反顶钢支撑部件300的横截面积大于位于地下室顶板100其他位置的反顶钢支撑部件300的横截面积。通过将位于梁柱110下方的反顶钢支撑部件300的横截面积设置的更大,可以使得受力更多的梁柱110得到更好的支撑,进一步提升地下室顶板100的荷载能力。

66.参照图6所示,第二方面,本技术实施例提出一种地下室作业加固结构的施工方法,应用于第一方面任一的地下室作业加固结构,施工方法包括:

67.步骤s100、获取待安装的反顶钢支撑部件300的预估参数。

68.需说明的是,可以根据地下室顶板100的面积、履带吊的规格大致估算出一个预估参数。预估参数包括反顶钢支撑部件300中钢柱支撑本体310的数量、分布间隔以及硬件参数,硬件参数对应硬件选型(不同硬件选型其材质或横截面积不同)。

69.步骤s200、根据预估参数和地下室,建立建筑模型。

70.需说明的是,可以通过建模软件进行建模。

71.步骤s300、通过将建筑模型调整至满足预设的条件,得到反顶钢支撑部件300的施工参数,施工参数包括反顶钢支撑部件300的施工数量、任意相邻两个反顶钢支撑部件300之间的分布间隔以及硬件参数。

72.需说明的是,通过人为调整建模软件中建筑模型的分布间隔、数量以及硬件参数,并根据调整后建筑模型的载荷参数可以查看到是否调整到位(即是否满足预设的条件)。

73.步骤s400、根据硬件参数确定反顶钢支撑部件300的硬件选型并按照分布间隔将施工数量对应的多个反顶钢支撑部件300分布于地下室顶板100下方。

74.步骤s500、将多个路基箱200按列设置于地下室顶板100的上表面。

75.可理解的是,预设的条件包括如下至少之一:

76.地下室顶板100的梁柱110的最大应力比小于1;

77.反顶钢支撑部件300的最大验算比小于1;

78.地下室顶板100的混凝土板超配系数大于1;

79.地下室顶板100的最大裂缝小于0.2mm。

80.示例性的,参照图7所示,当混凝土梁柱110最大应力比调整至0.38,钢柱支撑本体310的最大验算比为0.48,混凝土图版超配系数设置为1.7,地下室顶板100最大裂缝为0.06mm时,则表示地下室的承重结构是满足受力要求的,此时可以选取该建筑模型中设定的分布间隔、横截面积以及钢柱支撑本体310的数量并参照调整好的建筑模型进行施工。

81.可理解的是,步骤s500、将多个路基箱200按列设置于地下室顶板100的上表面,包括:获取履带吊在地下室顶板100上行走的行走方向;获取地下室顶板100在行走方向上的第一长度值;根据第一长度值与路基箱200的宽度值,计算得到每列的路基箱200的列数量;根据路基箱200的第二长度值和地下室顶板100的宽度值,确定路基箱200的列数;按照列数和列数量对多个路基箱200进行铺设。

82.示例性的,假设第一长度值为,路基箱200的第二长度值为l1,宽度值为d1;地下室顶板100垂直于行走方向的宽度为d;则路基箱200的每列的列数量num1=l/d1,路基箱200的

列数num2=d2/l1。路基箱200的总数量为num1*num2。

83.可理解的是,反顶钢支撑部件300包括钢柱支撑本体310、垫板320以及多个契子330,步骤s400中按照分布间隔将多个反顶钢支撑部件300分布于地下室顶板100的下表面,包括:

84.(1)将垫板320按照分布间隔固定于地下室的地面400上。

85.(2)将多个契子330点焊固定在垫板320上,使得多个契子330围合形成钢柱支撑本体310的安装空间且钢柱支撑本体310的每一侧边均设置有至少一个契子330。

86.需说明的是,位于钢柱支撑本体310相对的两侧的契子330至少存在一对是对称设置的。钢柱支撑本体310的每一侧边均设置有至少一个契子330。通过点焊的方式可以对契子330简单固定的同时方便后续的祛除。

87.(3)将钢柱支撑本体310的一端设置于安装空间内,并将契子330上的焊锡祛除。

88.通过将契子330点焊在垫板320上,可以固定契子330后,在调整钢柱支撑柱本体的时候不会移动契子330的位置,并在钢柱支撑柱本体位置确定后,可以通过祛除焊锡将钢柱支撑柱本体与地下室顶板100进一步顶紧。

89.(4)将相对设置且祛除焊锡的契子330同时敲入垫板320与钢柱支撑本体310之间的缝隙内,使得钢柱支撑本体310的另一端与地下室顶板100顶紧。

90.在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本技术的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

91.尽管已经示出和描述了本技术的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本技术的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本技术的范围由权利要求及其等同物限定。

92.上面结合附图对本技术实施例作了详细说明,但是本技术不限于上述实施例,在所述技术领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本技术宗旨的前提下做出各种变化。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1