一种隔震体系悬挂式电梯井浇筑结构及其施工方法与流程

1.本发明涉及电梯井技术领域,具体为一种隔震体系悬挂式电梯井浇筑结构及其施工方法。

背景技术:

2.电梯井,涉及建筑施工的技术领域,随着近年来社会经济的快速发展,越来越多的高层建筑涌现,与之相应,电梯作为服务于建筑的运输设备的使用也愈发普遍。电梯井是建筑内安装电梯的井道,电梯在安装前必须进行电梯井施工。其中,电梯井基坑施工是电梯井施工中不可或缺的工序,以防止电梯井道内部进水,进而保护电梯井内部的机械部件和电器元件,但是现有的电梯井在施工时,还存在一定的弊端,在施工过程中,底部及侧面支撑体系无法拆除的难题,同时降低成本,比较方便,省时省工,并且在使用时,不能很好地进行隔震处理。

3.所以我们提出了一种隔震体系悬挂式电梯井浇筑结构及其施工方法,以便于解决上述中提出的问题。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种隔震体系悬挂式电梯井浇筑结构及其施工方法,以解决上述背景技术提出的目前市场上的电梯井在施工过程中,底部及侧面支撑体系无法拆除的难题,同时降低成本,比较方便,省时省工,并且在使用时,不能很好地进行隔震处理的问题。

5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种隔震体系悬挂式电梯井浇筑结构及其施工方法,包括电梯厅及避难间、电梯厅地下室、功能房间、楼梯间以及电梯井;

6.其中,所述电梯厅及避难间建筑在地上,且所述电梯厅及避难间的底部设置有电梯厅地下室,所述电梯厅地下室的右侧位置设置有功能房间,所述电梯厅地下室的左侧位置开设置有楼梯间,同时所述楼梯间的右侧位置设置有电梯井;

7.还包括:

8.所述电梯厅及避难间的下方左侧设置有消防电梯前室,且所述电梯厅及避难间底部靠近消防电梯前室的下方位置设置有合用前室,所述电梯厅及避难间左右两侧的底部位置开设有电梯基坑,所述电梯厅及避难间的底部位置固定有隔震层,所述楼梯间靠近左侧电梯基坑的一方设置有砼挂板,并且两个电梯基坑的底部均设置有底层,所述电梯井的左右两侧位置均开设有风井,所述风井的下方位置设置有隔震缝,所述合用前室的下方设置有便于移动的滑动钢板。

9.优选的,所述电梯基坑底部设置的底层包括有填充挤塑板、下部填充细砂及挤塑板,左侧所述电梯基坑的深度大于右侧所述电梯基坑的深度,便于进行拆卸处理。

10.优选的,所述楼梯间的高度与电梯井的高度保持一致,且所述电梯井左右两侧设置的风井与电梯井齐平,从而方便使用该电梯井。

11.优选的,所述电梯基坑的内侧侧壁位置设置有下支墩,且所述下支墩的顶部位置通过定位板与隔震橡胶支座的底端相定位,同时所述隔震橡胶支座底部通过法兰板与下支墩相固定连接,所述隔震橡胶支座的顶部位置通过法兰板与上支墩的底端相固定连接,同时所述下支墩与上支墩的内部均固定有锚筋,且所述锚筋的底端均设置在预埋套筒的内部,所述预埋套筒的底部通过螺栓进行限位,所述上支墩的内部设置有单附加钢筋网片,所述下支墩的内部设置有双附加钢筋网片,且所述下支墩与上支墩的内部均设置有支墩纵筋,所述上支墩与砼挂板连接的下方位置设置有填充墙,同时所述砼挂板的正下方位置设置有压顶梁,所述隔震橡胶支座左右两端的外侧位置贴合设置有玻璃纤维防火材料,并且所述玻璃纤维防火材料的外侧设置有石墨系列发泡防火材料,所述石墨系列发泡防火材料的顶部位置设置有厚硅酸钙板防护板围护,所述厚硅酸钙板防护板围护的顶部通过金属胀锚螺栓与上支墩相连接,所述上支墩的内部贯穿钢柱,且所述上支墩外侧缠绕有加强箍,所述上支墩的底部位置固定设置有受力主筋,且所述受力主筋的底端位置固定在钢柱端板的顶部,同时所述上支墩的外侧固定有上部结构柱纵筋,更加方便进行施工处理。

12.优选的,所述上支墩的内壁通过上点焊处与支墩纵筋各个位置相焊接,所述下支墩的内壁通过下点焊与支墩纵筋各个位置相焊接,故而使得下支墩和上支墩与支墩纵筋稳定连接。

13.优选的,所述石墨系列发泡防火材料下方的内侧与下支墩的外侧之间为紧密贴合设置,且所述石墨系列发泡防火材料上方的内侧与玻璃纤维防火材料的外侧相贴合,从而更好地进行隔震处理。

14.优选的,所述单附加钢筋网片的材料与双附加钢筋网片的材料一致,且所述预埋套筒的内侧与锚筋的底端外侧相贴合,故而方便将锚筋伸入到预埋套筒的内侧。

15.包括如下步骤:

16.s1:隔震减震建筑工程施工前,当图纸与实际明显不符合时,应及时将问题反馈给设计、监理,待设计、监理确认后方可进行下一步工序,并且在对隔震支座及其埋件的安装,应由经验丰富的专业工程技术人员指导,板安装时必须保持表面水平,用水平尺校平后妥善固定,不得将预埋件螺栓套筒与支墩钢筋焊接,同时也不得将预埋板与其他钢筋焊接;隔震支座下的混凝土必须振捣密实,不得出现蜂窝麻面;若铺设找平层,必须确保其强度;隔震支座的支墩顶面水平度误差不宜大于5

‰

在隔震支座安装后,隔震支座顶面的水平度误差不宜大于8

‰

;隔震支座中心的平面位置与设计位置的偏差不应大于5.0mm;隔震支座中心的标高与设计标高的偏差不应大于5.0mm;同一支墩上多个隔震支座之间的顶面高差不宜大于5.0mm;在隔震支座安装阶段,应对支墩顶面、隔震支座顶面的水平度、隔震支座中心的平面位置和标高进行观测并记录;隔震支座安装完成后,应对上部结构进行变形监测,以确保安全;在工程施工阶段对隔震支座已有临时覆盖保护措施,隔震建筑宜设置必要的临时支撑或连接,避免隔震层发生水平位移;在工程施工全过程中应对隔震支座竖向压缩变形、上下法兰板水平位移差、隔震支座不均匀变形做好观测并记录;在工程施工阶段应对上部结构隔震层部件与周围固定物的脱开距离进行检查;隔震支座在施工过程中要做好防护措施,没有发生损伤;隔震层施工完成后,应在检修口或预留孔洞附近设置警示牌及防护,以防安全事故发生;当隔震支座外露于地面或其他情况需要密闭保护时,应选择合适材料和做法,保证隔震层在罕遇地震下的变形不受影响,同时需考虑防水、保温、防火等要求;设

备管线时应注意以下几个问题:

①

利用构件钢筋作避雷线时,应采用柔性导线连通上部与下部结构的钢筋,柔性导线应留出不小于250mm;

②

电缆、导线、蛇形软管等柔性管线在隔震层处应预留伸展长度,其值不应小于隔震层在罕遇地震作用下最大水平位移的1.2倍;且不小于250mm;

③

上、下水管、消防管、暖通供、回水管、热水管等刚性管道在隔震层处应采用柔性材料或柔性接头;其水平变形长度不应小于隔震层在罕遇地震作用下最大水平位移的1.2倍,且不小于250mm;管道距柱或墙距离小于250mm时,其刚性段不得超过隔震层梁底;重要管道、燃气管道及可能泄露有害介质的管道,在隔震层处应采用金属波纹管连接;防排烟管道穿越隔震层时,应采用耐火的柔性连接,其水平变形应满足要求;防排烟管道应挂在隔震层梁上,其距墙、柱的距离不应小于250mm;柔性连接装置采购时,应选择质量确有保证的正规企业的产品,严禁采用三无产品和劣质产品;18.法兰板、连接螺栓等外露钢构件防腐保护层损坏后的防腐要求:

①

材料:环氧富锌油漆;

②

刷漆前准备:将定位预埋板、法兰板及外露螺栓的铁锈、氧化皮、油污、尘垢等杂质清理干净;

③

使用前应按配比混合,充分搅拌5分钟且搅拌均匀,静止15分后方可使用,应在有效时间6小时内用完,刷2遍,间隔在20分钟左右(天气影响),以表面干燥为据,涂层厚度不小于50μm;

17.s3:隔震减震专项工程施工应当作为结构分部工程的子分部工程,按照检验批、分项工程、子分部工程进行检查验收;每道工序完成后应当按照隐蔽工程要求检查验收,检验批质量验收合格,再对分项工程的质量验收;隔震减震子分部工程的质量验收,应当在相关分项工程验收合格的基础上,进行质量控制资料检查和观感质量验收,检查结果应当符合国家、省有关施工及验收规范和设计文件要求,并形成专项检查验收报告;隔震结构的验收除应符合国家现行有关施工及验收规范的规定外尚应提交下列文件:

①

隔震支座及预埋件供货企业的合法性证明文件;

②

隔震支座及预埋件出厂合格证书;

③

隔震支座及预埋件出厂检验报告;

④

隔震层子分部工程施工质量验收记录;

⑤

隐蔽工程验收记录;

⑥

隔震支座及其连接的施工安装记录;

⑦

隔震结构施工全过程中隔震支座竖向压缩变形、上下法兰板水平位移差、隔震支座不均匀变形观测记录;

⑧

隔震建筑施工安装记录;

⑨

含上部结构与周围固定物脱开距离的检查记录;采用隔震技术的建筑工程竣工验收前应按照《建筑隔震工程专用标识技术规程》(db53/t-70-2015)设置建筑隔震工程专用标识。

18.与现有技术相比,本发明的有益效果是:该隔震体系悬挂式电梯井浇筑结构及其施工方法设置结构如下;

19.1、该隔震体系悬挂式电梯井浇筑结构及其施工方法,设置有在电梯基坑与电梯井侧壁填充挤塑板、下部填充细砂及挤塑板与电梯井道下部隔开,待上部结构完成后,形成有效连接,达到要求强度后,将所有挤塑板及细砂取出,使其形成悬挂式电梯井,成功解决了在施工过程中,底部及侧面支撑体系无法拆除的难题,同时降低成本,比较方便,省时省工;

20.2、该隔震体系悬挂式电梯井浇筑结构及其施工方法,设置有下支墩,通过将下支墩与上支墩通过隔震橡胶支座等一系列进行稳定固定,故而很好的对该电梯井进行隔震。

附图说明

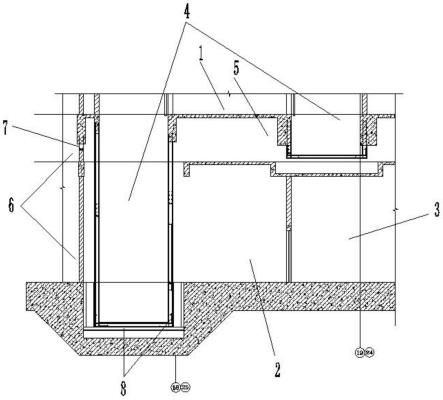

21.图1为本发明悬挂电梯井大样图;

22.图2为本发明悬挂电梯井左视结构示意图;

23.图3为本发明隔震橡胶支座连接示意图;

24.图4为本发明支墩纵筋示意图;

25.图5为本发明填充墙示意图;

26.图6为本发明隔震支座防火大样图;

27.图7为本发明上支墩钢柱大样图;

28.图8为本发明下支墩俯视结构示意图;

29.图9为本发明结构图8中b-b处放大示意图。

30.图中:1、电梯厅及避难间;101、消防电梯前室;102、合用前室;2、电梯厅地下室;3、功能房间;4、电梯基坑;5、隔震层;6、楼梯间;7、砼挂板;8、底层;9、电梯井;10、风井;11、隔震缝;12、滑动钢板;13、下支墩;1301、下点焊;14、定位板;15、法兰板;16、隔震橡胶支座;17、上支墩;1701、上点焊;18、锚筋;19、预埋套筒;20、单附加钢筋网片;21、双附加钢筋网片;22、支墩纵筋;23、填充墙;24、压顶梁;25、石墨系列发泡防火材料;26、玻璃纤维防火材料;27、厚硅酸钙板防护板围护;28、金属胀锚螺栓;29、钢柱;30、加强箍;31、受力主筋;32、钢柱端板;33、上部结构柱纵筋。

具体实施方式

31.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施条例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

32.请参阅图1-9,本发明提供一种技术方案:一种隔震体系悬挂式电梯井浇筑结构及其施工方法,包括电梯厅及避难间1、电梯厅地下室2、功能房间3、楼梯间6以及电梯井9;

33.其中,电梯厅及避难间1建筑在地上,且电梯厅及避难间1的底部设置有电梯厅地下室2,电梯厅地下室2的右侧位置设置有功能房间3,电梯厅地下室2的左侧位置开设置有楼梯间6,同时楼梯间6的右侧位置设置有电梯井9;

34.还包括:

35.电梯厅及避难间1的下方左侧设置有消防电梯前室101,且电梯厅及避难间1底部靠近消防电梯前室101的下方位置设置有合用前室102,电梯厅及避难间1左右两侧的底部位置开设有电梯基坑4,电梯厅及避难间1的底部位置固定有隔震层5,楼梯间6靠近左侧电梯基坑4的一方设置有砼挂板7,并且两个电梯基坑4的底部均设置有底层8,电梯井9的左右两侧位置均开设有风井10,风井10的下方位置设置有隔震缝11,合用前室102的下方设置有便于移动的滑动钢板12。

36.电梯基坑4底部设置的底层8包括有填充挤塑板、下部填充细砂及挤塑板,左侧电梯基坑4的深度大于右侧电梯基坑4的深度。

37.楼梯间6的高度与电梯井9的高度保持一致,且电梯井9左右两侧设置的风井10与电梯井9齐平。

38.电梯基坑4的内侧侧壁位置设置有下支墩13,且下支墩13的顶部位置通过定位板14与隔震橡胶支座16的底端相定位,同时隔震橡胶支座16底部通过法兰板15与下支墩13相固定连接,隔震橡胶支座16的顶部位置通过法兰板15与上支墩17的底端相固定连接,同时下支墩13与上支墩17的内部均固定有锚筋18,且锚筋18的底端均设置在预埋套筒19的内

部,预埋套筒19的底部通过螺栓进行限位,上支墩17的内部设置有单附加钢筋网片20,下支墩13的内部设置有双附加钢筋网片21,且下支墩13与上支墩17的内部均设置有支墩纵筋22,上支墩17与砼挂板7连接的下方位置设置有填充墙23,同时砼挂板7的正下方位置设置有压顶梁24,隔震橡胶支座16左右两端的外侧位置贴合设置有玻璃纤维防火材料26,并且玻璃纤维防火材料26的外侧设置有石墨系列发泡防火材料25,石墨系列发泡防火材料25的顶部位置设置有厚硅酸钙板防护板围护27,厚硅酸钙板防护板围护27的顶部通过金属胀锚螺栓28与上支墩17相连接,上支墩17的内部贯穿钢柱29,且上支墩17外侧缠绕有加强箍30,上支墩17的底部位置固定设置有受力主筋31,且受力主筋31的底端位置固定在钢柱端板32的顶部,同时上支墩17的外侧固定有上部结构柱纵筋33。

39.上支墩17的内壁通过上点焊1701处与支墩纵筋22各个位置相焊接,下支墩13的内壁通过下点焊1301与支墩纵筋22各个位置相焊接。

40.石墨系列发泡防火材料25下方的内侧与下支墩13的外侧之间为紧密贴合设置,且石墨系列发泡防火材料25上方的内侧与玻璃纤维防火材料26的外侧相贴合。

41.单附加钢筋网片20的材料与双附加钢筋网片21的材料一致,且预埋套筒19的内侧与锚筋18的底端外侧相贴合;

42.包括如下步骤:

43.s1:隔震减震建筑工程施工前,设计单位应当向施工单位进行专项隔震减震施工技术交底;生产企业应当组织施工单位等相关人员,对隔震减震装置安装施工进行专项说明,并负责安装指导;施工单位应编制隔震减震专项施工组织设计或者施工技术方案,报监理单位审批后方可组织实施;

44.s2:严格按图施工,当图纸与实际明显不符合时,应及时将问题反馈给设计、监理,待设计、监理确认后方可进行下一步工序,并且在对隔震支座及其埋件的安装,应由经验丰富的专业工程技术人员指导,板安装时必须保持表面水平,用水平尺校平后妥善固定,不得将预埋件螺栓套筒与支墩钢筋焊接,同时也不得将预埋板与其他钢筋焊接;隔震支座下的混凝土必须振捣密实,不得出现蜂窝麻面;若铺设找平层,必须确保其强度;隔震支座的支墩顶面水平度误差不宜大于5

‰

在隔震支座安装后,隔震支座顶面的水平度误差不宜大于8

‰

;隔震支座中心的平面位置与设计位置的偏差不应大于5.0mm;隔震支座中心的标高与设计标高的偏差不应大于5.0mm;同一支墩上多个隔震支座之间的顶面高差不宜大于5.0mm;在隔震支座安装阶段,应对支墩顶面、隔震支座顶面的水平度、隔震支座中心的平面位置和标高进行观测并记录;隔震支座安装完成后,应对上部结构进行变形监测,以确保安全;在工程施工阶段对隔震支座已有临时覆盖保护措施,隔震建筑宜设置必要的临时支撑或连接,避免隔震层5发生水平位移;在工程施工全过程中应对隔震支座竖向压缩变形、上下法兰板15水平位移差、隔震支座不均匀变形做好观测并记录;在工程施工阶段应对上部结构隔震层5部件与周围固定物的脱开距离进行检查;隔震支座在施工过程中要做好防护措施,没有发生损伤;隔震层5施工完成后,应在检修口或预留孔洞附近设置警示牌及防护,以防安全事故发生;当隔震支座外露于地面或其他情况需要密闭保护时,应选择合适材料和做法,保证隔震层5在罕遇地震下的变形不受影响,同时需考虑防水、保温、防火等要求;设备管线时应注意以下几个问题:

①

利用构件钢筋作避雷线时,应采用柔性导线连通上部与下部结构的钢筋,柔性导线应留出不小于250mm;

②

电缆、导线、蛇形软管等柔性管线在隔

震层5处应预留伸展长度,其值不应小于隔震层5在罕遇地震作用下最大水平位移的1.2倍;且不小于250mm;

③

上、下水管、消防管、暖通供、回水管、热水管等刚性管道在隔震层5处应采用柔性材料或柔性接头;其水平变形长度不应小于隔震层5在罕遇地震作用下最大水平位移的1.2倍,且不小于250mm;管道距柱或墙距离小于250mm时,其刚性段不得超过隔震层5梁底;重要管道、燃气管道及可能泄露有害介质的管道,在隔震层5处应采用金属波纹管连接;防排烟管道穿越隔震层5时,应采用耐火的柔性连接,其水平变形应满足要求;防排烟管道应挂在隔震层5梁上,其距墙、柱的距离不应小于250mm;柔性连接装置采购时,应选择质量确有保证的正规企业的产品,严禁采用三无产品和劣质产品;18.法兰板15、连接螺栓等外露钢构件防腐保护层损坏后的防腐要求:

①

材料:环氧富锌油漆;

②

刷漆前准备:将定位预埋板、法兰板15及外露螺栓的铁锈、氧化皮、油污、尘垢等杂质清理干净;

③

使用前应按配比混合,充分搅拌5分钟且搅拌均匀,静止15分后方可使用,应在有效时间6小时内用完,刷2遍,间隔在20分钟左右(天气影响),以表面干燥为据,涂层厚度不小于50μm;

45.s3:隔震减震专项工程施工应当作为结构分部工程的子分部工程,按照检验批、分项工程、子分部工程进行检查验收;每道工序完成后应当按照隐蔽工程要求检查验收,检验批质量验收合格,再对分项工程的质量验收;隔震减震子分部工程的质量验收,应当在相关分项工程验收合格的基础上,进行质量控制资料检查和观感质量验收,检查结果应当符合国家、省有关施工及验收规范和设计文件要求,并形成专项检查验收报告;隔震结构的验收除应符合国家现行有关施工及验收规范的规定外尚应提交下列文件:

①

隔震支座及预埋件供货企业的合法性证明文件;

②

隔震支座及预埋件出厂合格证书;

③

隔震支座及预埋件出厂检验报告;

④

隔震层子分部工程施工质量验收记录;

⑤

隐蔽工程验收记录;

⑥

隔震支座及其连接的施工安装记录;

⑦

隔震结构施工全过程中隔震支座竖向压缩变形、上下法兰板15水平位移差、隔震支座不均匀变形观测记录;

⑧

隔震建筑施工安装记录;

⑨

含上部结构与周围固定物脱开距离的检查记录;采用隔震技术的建筑工程竣工验收前应按照《建筑隔震工程专用标识技术规程》(db53/t-70-2015)设置建筑隔震工程专用标识,从而完成一系列工作。

46.本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体的连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

47.尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1