全铰接单层木网壳结构的制作方法

1.本发明属于工程结构技术领域,涉及一种单层网壳结构。更具体地说,本发明涉及一种模块单元铰接拼装的单层网壳结构。

背景技术:

2.木结构具有轻质、绿色环保以及可实现装配化施工等优点,对一些有特殊使用功能的建筑或者有木结构建筑效果需要的建筑非常适用。木结构材料属于可再生资源,而且其温暖、贴合自然的特性也符合现在建筑结构设计领域中绿色环保、装配化安装的大方向。但是,木结构在大跨度网壳工程使用较少,这是由于木结构材料的材质不均匀,抗弯能力差,横纹受力较弱,同时木构件长度受限、构件之间的刚接连接构造复杂,造成较多结构体系不适用。因此,需要不断研发新的空间结构体系,充分利用木结构的诸多优点,规避其短板,扬长避短以扩大其应用范围。

3.专利cn206941815u中提供了一种大跨度钢-木-索混合结构体系,所述的体系顶部为筒壳结构,沿筒壳结构延伸方向的中间区域为木网壳,木网壳两侧连接钢网壳,木网壳的弯矩小于钢网壳的弯矩,木网壳底部布置交叉索网支撑结构。与现有技术相比,该体系符合现代化公共建筑的审美要求,又考虑了结构内力分布,在弯矩较大处采用钢结构,保证了抗弯能力;木网壳底部布置交叉索网支撑结构,提高了整个结构的安全度,通过对拉索施加预应力,可以提高木结构的竖向刚度。

4.专利cn211922991u中提供了一种胶合木网壳结构,包括第一胶合木梁、第二胶合木梁、加强胶合木梁以及高强螺钉组连接件。分别利用第一胶合木梁构成第一叠合层以及第二胶合木梁构成第二叠合层,然后将第一叠合层放置第二叠合层上,第一胶合木梁与第二胶合木梁间通过有序布置的高强螺钉组连接件相互连接固定。为了进一步提高胶合木网壳结构的整体刚度,在第二胶合木梁下与第一胶合木梁对齐设置加强胶合木梁。由于上述木梁均不在同一弧面,上述木梁在连接节点区连续贯通,也即每个第一胶合木梁、每个第二胶合木梁以及每个加强胶合木梁在其延伸方向均是完整的,不需要在连接节点区打断。克服了现有技术中胶合木梁在节点区连接困难刚度不足、内插钢板对胶合木梁的连接节点区强度的削弱以及节点区外露连接件后建筑效果不佳的问题。

5.现有技术的木结构应用在大跨度网壳结构中,通常为单层,网壳木构件交叉时通过错层方式避免打断构件,这种做法要求木构件长度够长且柔韧性好;或者木构件间交叉打断时通过钢板和螺栓固定刚接来实现构件连续的效果,这种构造要求及做法导致木构件在节点区连接困难,难以保证连接节点的刚性及网壳结构的整体刚度。

6.因此,亟需设计一种新的单层木网壳结构方案以解决上述技术问题。

技术实现要素:

7.本发明的一个目的是提供一种全铰接单层木网壳结构,其构造简单、可靠度高、施工方便,可有效提高施工效率。

8.为了实现根据本发明的这些目的和其它优点,根据本发明的一个方面,本发明提供了一种全铰接单层木网壳结构,其包括:多个木梁,其依次连接围成多个相同的网格结构,每个木梁的端部均与另一木梁的中部连接;多个木杆,其分布在多个木梁的四周,每个木杆的一端与相邻的任一木梁的中部连接;其中,每个木梁和木杆的端部均开设有向其内部延伸的u形槽口,木梁与木梁之间、木梁与木杆之间均通过连接节点连接,每个连接节点均包括对称设置在任一木梁的中部两侧的两个t形板,所述t形板由第一连接板和第二连接板固接组成,所述第一连接板的一端与第二连接板的中部连接,使所述第一连接板和第二连接板之间的夹角为0

°

~90

°

,所述第二连接板与所述木梁的侧壁连接,所述第一连接板匹配插接入相邻木梁或木杆的u形槽口内,并通过多个第一螺栓固定连接。

9.优选的是,每个木梁的中部均垂直于侧壁开设多个第二螺栓孔,每个t形板的第二连接板上均开设有多个第二预留螺栓孔和多个预留螺钉孔,每个第二螺栓孔内均穿设有两头螺帽螺栓,其两端分别穿过两个第二连接板上的第二预留螺栓孔,并通过螺帽紧固,每个预留螺钉孔内均安装有自攻螺钉旋入木梁内。

10.优选的是,每个木梁和木杆的侧壁两端均设置有多个第一螺栓孔,每个t形板的第一连接板上均开设有多个第一预留螺栓孔,每个第一螺栓穿设入相应的第一螺栓孔和第一预留螺栓孔内。

11.优选的是,每个u形槽口内均填充有胶粘剂。

12.优选的是,所述木梁与木梁之间、木梁与木杆之间的夹角为0

°

~90

°

。

13.优选的是,每个网格结构的平面投影为正方形或菱形。

14.优选的是,每个木梁的长度为所述网格结构的边长的2倍,每个木杆的长度与所述网格结构的边长相等。

15.优选的是,每个网格结构内还设置有一支杆,所述支杆的两端分别通过两个连接节点与网格结构的两个对角连接,使任一网格结构的平面投影为两个三角形。

16.优选的是,每个t形板均由金属材料制成。

17.本发明至少包括以下有益效果:1、本发明的全铰接单层木网壳结构,通过木梁与木梁、木梁与木杆之间巧妙布置,实现了铰接形式的单层网壳结构,打破了单层网壳结构刚接的传统思维。

18.2、相比现有技术中公开的混合结构体系,本发明的单层木网壳结构体系更纯粹,更能发挥木结构材料的优势。

19.3、相比现有技术中公开的胶合木网壳结构,本发明的单层木网壳将构件拆分成木梁和木杆,可通过各构件的受力特点灵活优化截面,更能发挥木结构材料的效率,节省材料。

20.4、本发明的构件节点为全铰接,能传递轴力和剪力,但不能传递弯矩,节点构造简单,传力路径明确,施工方便,连接工艺成熟,对木构件截面削弱少,节点可靠度高,质量有保障。

21.本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本

发明的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

附图说明

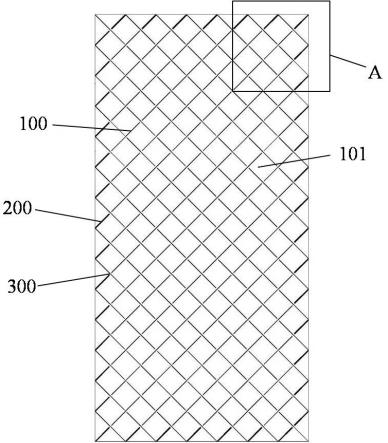

22.图1为本发明中实施例一的结构示意图;图2为图1中a处木梁部分的放大图;图3为图1中a处木杆和边梁部分的放大图;图4为本发明中实施例一的轴测图;图5为本发明中实施例一的第1阶屈曲模态;图6为本发明中实施例一的第2阶屈曲模态;图7为本发明所述网格结构的平面投影为菱形时的结构示意图;图8为本发明所述网格结构的平面投影为三角形时的结构示意图;图9为本发明中实施例二的平面图;图10为本发明中实施例二的轴测图;图11为本发明中所述连接节点的横向剖面图;图12为本发明中所述连接节点的纵向剖面图。

具体实施方式

23.下面结合附图及具体实施方式对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

24.应当理解,本文所使用的诸如“具有”、“包含”以及“包括”术语并不排除一个或多个其它元件或其组合的存在或添加。

25.需要说明的是,下述实施方案中所述实验方法,如无特殊说明,均为常规方法,所述试剂和材料,如无特殊说明,均可从商业途径获得;在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设置,或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。术语“横向”、“纵向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,并不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

26.如图1~12所示,本发明提供了全铰接单层木网壳结构,包括:多个木梁100,其依次连接围成多个相同的网格结构101,每个木梁100的端部均与另一木梁100的中部连接;多个木杆200,其分布在多个木梁100的四周,每个木杆200的一端与相邻的任一木梁100的中部连接;其中,每个木梁100和木杆200的端部均开设有向其内部延伸的u形槽口,木梁与木梁之间、木梁与木杆之间均通过连接节点300连接,每个连接节点300均包括对称设置在任一木梁100的中部两侧的两个t形板,所述t形板由第一连接板302和第二连接板303固接组成,所述第一连接板302的一端与第二连接板303的中部连接,使所述第一连接板302和第二

连接板303之间的夹角为0

°

~90

°

,所述第二连接板303与所述木梁100的侧壁连接,所述第一连接板302匹配插接入相邻木梁100或木杆200的u形槽口304内,并通过多个第一螺栓305固定连接。

27.本技术方案中,所述全铰接单层木网壳结构设置有多个木梁100和木杆200,其中多个木梁100相互连接形成多个相同的网格结构101,多个木杆200环绕设置在多个木梁100的外周,并与相邻的木梁100连接,每个木梁100和木杆200的端部均与相邻木梁100的中部通过连接节点300连接,每个木杆200的外侧端部与网壳结构周围的边梁400连接,以适应不同的结构形状,满足不同的施工需求。每个连接节点300均包括两个t形板对称设置在任一木梁100的中部两侧,每个木梁100和木杆200的端部均开设有u形槽口304,每个t形板由第一连接板302和第二连接板303连接组成,第一连接板302的端部与第二连接板303的中部侧壁固接,第二连接板303通过螺栓等结构固定在木梁100的中部侧壁上,第一连接板302穿设入相邻木梁100或木杆200端部的u形槽口304内,并通过多个第一螺栓305固定。施工时,多个木梁100,木杆200和连接节点300均在工厂加工制作,再运输至施工现场进行拼装,根据不同的结构需求,选择具有不同夹角的t形板,通过t形板中的第一连接板和第二连接板之间不同的夹角,使木梁与木梁之间、木梁与木杆200之间直交或斜交,为了配合实际施工需求,也可将木梁和木杆的端部设计成楔形,满足不同的网格结构需求,连接处均为连接节点300,传递轴力和剪力,不传递弯矩,节点构造简单,大大减少了现场安装工作量,节点可靠度高,且现场安装精度高、安装速度快,能够有效提高施工效率,对推广单层木网壳结构在工程中的应用大有裨益。

28.在另一些技术方案中,每个木梁100的中部均垂直于侧壁开设多个第二螺栓孔,每个t形板的第二连接板303上均开设有多个第二预留螺栓孔和多个预留螺钉孔,每个第二螺栓孔内均穿设有两头螺帽螺栓306,其两端分别穿过两个第二连接板303上的第二预留螺栓孔,并通过螺帽紧固,每个预留螺钉孔内均安装有自攻螺钉307旋入木梁100内。本技术方案中,两个t形板的第二连接板303安装在木梁100的中部两侧,并通过多个两头螺帽螺栓306和自攻螺钉307固定,每个两头螺帽螺栓306穿设入第二预留螺栓孔和第二螺栓孔内,每个自攻螺钉307由第二预留螺钉孔旋入木梁100的中部,提高结构稳定性。

29.在另一些技术方案中,每个木梁100和木杆200的侧壁两端均设置有多个第一螺栓孔,每个t形板的第一连接板302上均开设有多个第一预留螺栓孔310,每个第一螺栓305穿设入相应的第一螺栓孔和第一预留螺栓孔310内。本技术方案中,第一连接板302匹配伸入u形槽口304内,并将第一螺栓305穿设入第一螺栓孔和第一预留螺栓孔310内,将木梁100或木杆200与t形板的第一连接板302连接,达到传递轴力和剪力的作用,传力路径明确,所述第一螺栓孔、第一预留螺栓孔310可以与u形槽口304的延伸方向垂直,提高节点可靠度。

30.在另一些技术方案中,每个u形槽口304内均填充有胶粘剂。本技术方案中,t形板通过胶粘剂和螺栓等结构与木梁100或木杆200连接,提高结构稳定性。

31.在另一些技术方案中,所述木梁与木梁之间、木梁与木杆之间的夹角为0

°

~90

°

。本技术方案中,木梁与木梁之间、木梁与木杆之间的夹角一致,并可在0

°

~90

°

范围内调节,结构的灵活性好。

32.在另一些技术方案中,如图1和图7所示,每个网格结构101的平面投影为正方形或菱形。本技术方案中,通过调整木梁与木梁之间,木梁与木杆之间的夹角的变化,使网格结

构101的平面投影可以为正方形或菱形,结构的灵活性好。

33.在另一些技术方案中,每个木梁100的长度为所述网格结构101的边长的2倍,每个木杆200的长度与所述网格结构101的边长相等。本技术方案中,木梁100的长度为木杆200长度和网格结构101边长的2倍,提高结构的规整性,方便安装。

34.在另一些技术方案中,如图8所示,每个网格结构101内还设置有一支杆102,所述支杆的两端分别通过两个连接节点与网格结构101的两个对角连接,使任一网格结构101的平面投影为两个三角形。本技术方案中,每个网格结构101内均可以设置支杆,使网格结构101的平面投影为三角形,提高结构的稳定性。

35.在另一些技术方案中,每个t形板均由金属材料制成。本技术方案中,所述t形板为金属板,提高连接节点的结构稳定性。

36.本发明所述的全铰接单层柱面木网壳结构的安装过程为:将多个木梁100、木杆200和连接节点300均在工厂提前加工预制,再运输至施工现场进行拼装。首先将第一根木梁安装到位,由木梁100中部开设的多个第二螺栓孔内安装两头螺帽螺栓306的螺杆,将两个t形板的第二连接板303与木梁100的两侧贴合,使螺杆的两端分别穿过两个第二连接板303上的第二预留螺栓孔,再拧紧两头螺帽螺栓306两侧的螺帽,由第二连接板303上的第二预留螺钉孔内安装自攻螺钉307旋入木梁100中,至此将两个t形板的第二连接板303固定在第一根木梁的中部两侧。将第二根木梁或木杆200的端部开设的u形槽口304内添加胶粘剂,并将此第二根木梁或木杆对位安装在两个t形板的两侧,使两个t形板的第一连接板302伸入此第二根木梁或木杆的u形槽口304内,在第二根木梁或木杆的侧壁两端的多个第一螺栓孔和第一连接板302上的第一预留螺栓孔310内穿设入第一螺栓305进行紧固,完成第二根木梁或木杆与第一根木梁的连接。如此往复,完成全铰接单层柱面木网壳结构的现场安装。

37.《实施例一》如图1-6所示,一种本发明所述的全铰接单层柱面木网壳结构,平面投影尺寸为30

×

60 m,矢高为5 m,单个网格水平投影尺寸为3

×

3 m,长边支承,木梁100和木杆均采用胶合木,截面为800

×

400 mm,单层网壳附加恒载为0.50 kn/m2,活载为0.50 kn/m2,网壳最大挠度约40.5 mm,木梁100、木杆最大应力为12.8 mpa,考虑初始缺陷影响的网壳非线性稳定安全系数为4.43,以上计算指标均满足设计要求。

38.《实施例二》如图9-10所示,一种全铰接单层球面木网壳结构,直径为 60 m,矢高为12 m,单个网格水平投影尺寸为3

×

3 m,周边支承,木梁100、木杆均采用胶合木,截面为600

×

300 mm。

39.尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1