带双阶混合耗能组件的自复位混凝土柱柱盒式连接结构

本发明属于装配式混凝土建筑,具体涉及一种带双阶混合耗能组件的自复位混凝土柱柱盒式连接结构。

背景技术:

1、随着碳达峰、碳中和-“双碳”战略的提出,装配式建筑凭借其高效节能、全周期生命、有效降低碳排放等优势,已成为推进建筑业转型升级和高质量发展的重要抓手并上升为国家战略。现如今梁、板等水平构件的预制连接技术已日臻完善,主体结构如何达到更高的装配率要求,对于装配式混凝土框架结构的关键是如何实现竖向构件(柱)的预制连接,柱柱连接处往往是发生破坏的薄弱位置,柱柱连接面是承载力明显降低的薄弱面,因此,柱柱连接的安全、适用是我们需要关注的重点。

2、当前柱柱的连接方式有灌浆套筒连接、焊接连接和螺栓连接,就目前现状而言,在技术方面灌浆套筒连接无法保证灌浆的密实度;焊接连接虽然施工方便,但施工质量不能保证,这主要原因是过分依赖施工人员的技术高低;螺栓连接受力较为复杂,普通连接螺栓精度低时,不宜受剪,精度高时加工和安装难度大,高强螺栓连接时摩擦面处理安装工艺较为复杂,造价较高且在地震作用下容易松动,容易在柱柱连接区域产生薄弱点,不能有效解决抗震及抗风所带来的不利影响。装配式建筑柱柱连接一般比较薄弱,容易破坏,现有柱柱连接方式可靠性不足,不能有效利用灌浆和钢筋连接的结合构造,并且以上连接方式一般是通过提高承载力来推迟结构进入塑性工作阶段并减少塑性变形,耗能能力往往比较差,不满足结构抗震的性能设计目标。

3、因此,研究并开发一种传力清晰、截面承载力有保障以及地震作用下能够进行双阶混合持续耗能,并且震后能够实现自复位的混凝土柱柱盒式连接结构是很有必要的。

技术实现思路

1、为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种带双阶混合耗能组件的自复位混凝土柱柱盒式连接结构。本发明要解决的技术问题通过以下技术方案实现:

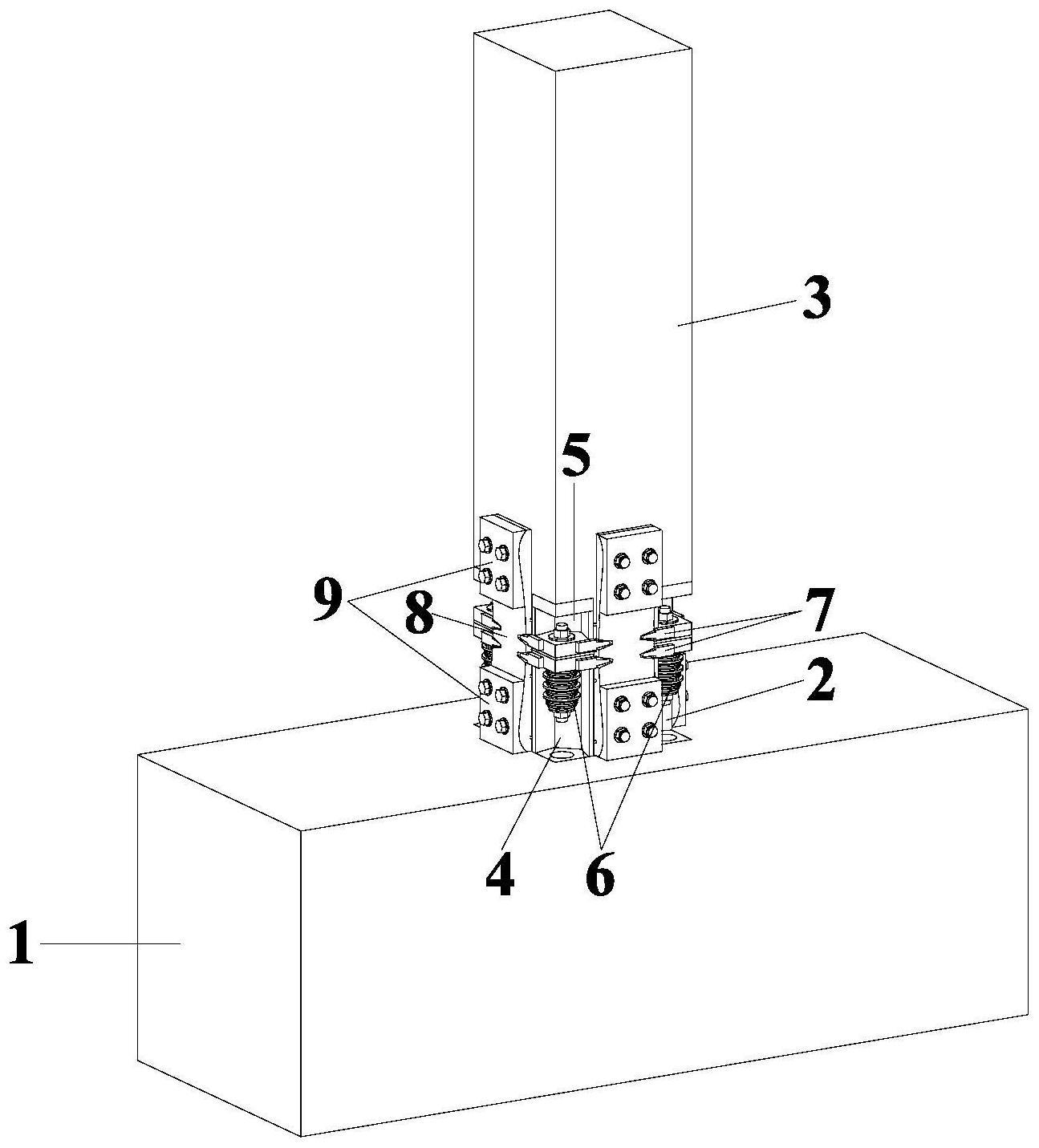

2、本发明实施例提供了一种带双阶混合耗能组件的自复位混凝土柱柱盒式连接结构,包括:预制钢筋混凝土基础、预制钢筋混凝土下柱、预制钢筋混凝土上柱、若干钢盒、若干连接件、若干碟簧群、若干一阶耗能组件和若干二阶耗能组件,其中,

3、所述预制钢筋混凝土下柱的下柱纵筋从所述预制钢筋混凝土基础中甩出;

4、若干所述钢盒分别与所述预制钢筋混凝土下柱上端角部的下柱纵筋连接,且若干所述连接件分别与所述预制钢筋混凝土上柱下端角部的上柱纵筋连接;

5、所述若干钢盒与所述若干连接件通过连接件一一对应连接,且所述若干碟簧群通过所述连接件一一对应固定在所述若干钢盒内;

6、所述碟簧群为形状记忆合金碟簧群,包括若干垫片和若干碟簧组,所述碟簧组包括若干碟簧片,若干碟簧片堆叠排列以并联形成所述碟簧组,相邻所述碟簧组之间通过所述垫片分隔排列以串联形成所述碟簧群;

7、所述钢盒和所述连接件的侧表面均设置有限位销,若干所述一阶耗能组件表面形状采用中间凹陷、两端凸起的弧面型,且一阶耗能组件的两侧在凹陷位置处开设有与所述限位销相对应的若干限位槽,所述限位销与所述限位槽凹凸匹配以对所述一阶耗能组件进行限位;

8、所述一阶耗能组件的一端固定在所述预制钢筋混凝土下柱上且外表面设置有所述二阶耗能组件,另一端固定在所述预制钢筋混凝土上柱上且外表面设置有所述二阶耗能组件;

9、所述二阶耗能组件的表面形状采用与所述一阶耗能组件接触的表面互补的弧面型。

10、在本发明的一个实施例中,每个所述钢盒的侧面垂直固定有若干第一u形环,所述连接件的侧面垂直固定有第二u形环。

11、在本发明的一个实施例中,所述钢盒的底部设置有第一孔洞,所述第一孔洞与所述下柱纵筋的预留钢筋段通过塞焊进行固定连接;

12、所述连接件的顶部设置有第二孔洞,所述第二孔洞与所述上柱纵筋的预留钢筋段通过塞焊进行固定连接。

13、在本发明的一个实施例中,所述钢盒与所述连接件之间通过螺栓连接,且所述碟簧群通过所述螺栓固定在所述钢盒中。

14、在本发明的一个实施例中,所述一阶耗能组件的表面形状采用弧面型,且所述一阶耗能组件的厚度自中间向两端先逐渐增大再逐渐减小。

15、在本发明的一个实施例中,所述二阶耗能组件的表面采用与所述一阶耗能组件端部表面互补的弧形面,且所述二阶耗能组件的厚度自一端向另一端先逐渐减小再逐渐增大。

16、在本发明的一个实施例中,所述一阶耗能组件的端部开设有若干第一螺栓孔,所述二阶耗能组件的表面开设有若干第二螺栓孔,所述若干第二螺栓孔与所述若干第一螺栓孔一一对应;

17、所述二阶耗能组件和所述一阶耗能组件通过依次穿过所述第二螺栓孔和所述第一螺栓孔的螺栓固定在所述预制钢筋混凝土下柱上和所述预制钢筋混凝土上柱上。

18、在本发明的一个实施例中,若干所述钢盒分别与所述预制钢筋混凝土上柱下端角部的上柱纵筋连接,且若干所述连接件分别与所述预制钢筋混凝土下柱上端角部的下柱纵筋连接。

19、与现有技术相比,本发明的有益效果:

20、1、本发明的结构在地震作用下,根据一阶耗能组件的位移大小可分为两个耗能阶段,在一阶耗能阶段即小变形阶段,柱柱连接面上、下反复张开闭合,将带动一阶耗能组件上、下移动,移动时一阶耗能组件上的限位槽将受到限位销的约束,由于一阶耗能组件的两端凸、中间凹,中间凹处又开设限位槽的构造特点来对一阶耗能组件进行削弱,此阶段一阶耗能组件将在限位槽截面处发生屈服,屈曲模式下耗散地震能量,能够保证地震发生的很长一段时间内构件发生小位移;当地震不断增大时(一般处于大震作用阶段),一阶耗能组件的屈曲耗能失效,此时将进入二阶耗能阶段即大变形阶段,将发生较大的位移,此时一阶耗能组件与二阶耗能组件在相互的弧面间进行摩擦耗能,弧面型截面更好地发挥耗能效果,双阶段都能够充分发挥材料的潜力,确保在大震下仍然能够持续稳定耗能,通过双阶混合耗能下,耗能组件的失效损坏,避免了结构主体构件发生损坏。本发明两阶段均具有优异的耗能效果,克服了现有耗能组件耗能形式单一及耗能不足的问题,且耗能组件用螺栓连接,震后方便耗能组件的修复和更换。

21、2、本发明结构中形状记忆合金(shape memory alloys,sma)碟簧群先采用碟簧片同向堆叠排列以并联形成碟簧组,再在碟簧组间加入垫片分隔排列以串联形成碟簧群,垫片使相邻碟簧组在变形过程中保持稳定接触,通过碟簧群的设置,碟簧片自复位的承载力、刚度及变形能力可以同时得到提高,很好地解决了多片碟簧同向或反向堆叠不能同时提高其变形能力、承载力和刚度的技术问题;碟簧群的设置能够极大地减少构件的残余变形,极大提升构件的可恢复变形能力,满足自复位构件的大变形及可恢复的性能需求。

22、3、本发明结构中,柱柱连接处采用u形环对下侧钢盒和上侧连接件进行固定连接,方便施工现场进行对中调平,u形环与钢盒及连接件焊接,所形成的体系具有较强的抗弯及抗剪刚度,在罕遇地震的作用下,保证柱柱连接部位后于柱体其他部位屈服,达到“强连接弱构件”的抗震性能目标。

23、4、本发明的预制钢筋混凝土上柱与下柱竖向承载力通过上侧连接件、下侧钢盒及其芯部的混凝土进行直接传递,受力清晰,传力明确,螺栓连接承担部分剪力,地震作用下会承担部分拉应力,一阶耗能组件也能承担部分弯矩及剪力,不会在柱体及连接面产生薄弱点。

24、5、本发明的预制钢筋混凝土上、下柱及各耗能组件均可在工厂制作完成,现场直接拼装,工序简单,对施工人员要求也不高,能够极大地减少现场混凝土湿作业及各种复杂的灌浆工序,满足“双碳”背景下装配式建筑绿色环保的发展理念,施工效率高,兼具实用性和可行性双重优点。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!