防水屋檐的制作方法

1.本技术涉及建筑防水结构领域,尤其是涉及一种防水屋檐。

背景技术:

[0002]“房屋建筑”指有顶盖、梁柱、墙体、基础以及能够形成内部空间,满足人们生产、居住、学习、公共活动等需要的工程。而建筑防水是建筑施工中不可缺少的环节,尤其是室外防水要保证持久耐用。

[0003]

现有的建筑屋顶防水,通常是在屋顶铺设防水布,并将多块防水布通过防水胶粘连后,屋檐处的防水,通常将防水布折叠后粘连或固定在屋檐上,再在防水布上浇筑混凝土固定,最后再滚刷防水涂料,实现屋檐的防水。

[0004]

针对上述中的相关技术,发明人认为防水布热胀冷缩后,容易开裂,后期维护施工困难,影响防水效果。

技术实现要素:

[0005]

为了提高屋檐的防水效果,本技术提供一种防水屋檐。

[0006]

本技术提供的一种防水屋檐采用如下的技术方案:

[0007]

一种防水屋檐,包括侧檐、钢架、楼承板层、找坡层、防水层和防水保护层,所述钢架搭设在所述侧檐内并通过建筑墙体支撑,所述楼承板层设置在钢架上方,并用于支撑屋檐;所述找坡层设置在所述楼承板层的上层,且所述找坡层顶壁倾斜设置;所述防水层设置在所述找坡层上层,所述防水保护层设置在防水层上层,所述侧檐顶壁于找坡层较高一侧超出屋檐顶壁设置,另一侧所述侧檐顶壁不高于屋檐顶壁。

[0008]

通过采用上述技术方案,设置的防水屋檐,通过防水层和防水保护层对屋顶的结构进行防水和防水保护,通过找坡层使得屋顶具有一定的倾斜度,进而对水流进行导向,并在坡度两侧的侧檐高度的作用下,便于水流沿坡度和侧檐下落至地面,减少雨水在屋顶的积存,更好的保护屋顶和侧檐,保证屋檐的防水效果。

[0009]

可选的,所述楼承板层包括压型钢板、钢筋和混凝土块,所述压型钢板截面预压成梯形,所述钢筋均匀分布固设在所述压型钢板上层,所述混凝土块通过混凝土浇筑在所述压型钢板上层。

[0010]

通过采用上述技术方案,设置的楼承板层,通过压型钢板和钢筋的连接组装,快速实现承重框架,通过混凝土浇筑形成的混凝土块与压型钢板和钢筋浇筑成型固定并实现屋檐的整体承重功能和效果,同时通过均匀排布,使得钢筋排列间距均匀,混凝土保护层厚度一致,提高了楼承板层的施工质量。减少现场钢筋捆绑工程,加快施工进度。

[0011]

可选的,还包括保温苯板,所述保温苯板设置在所述楼承板层与找坡层之间。

[0012]

通过采用上述技术方案,设置的保温苯板,具有较低的吸水性,能够减少渗入的水分,进而提高防水性能,同时保温苯板具有较低的导热系数,内部充满了空气的长空结构,可以很好的阻止空气的传播,进而能够有效的隔热保温,同时具有非常好的抗冲击的能力,

更加稳定耐用。

[0013]

可选的,所述保温苯板与楼承板层之间设置有沥青油粘接层,所述保温苯板通过所述沥青油粘接层固定在楼承板层上。

[0014]

通过采用上述技术方案,设置的沥青油粘接层,一方面能够固定保温苯板,连接保温苯板与楼承板层,提高两者的整体性;另一方面,能够作为封层,起到保水封水的效果,同时额能够加固并补强两侧结构,使得屋顶更加稳定。

[0015]

可选的,所述保温苯板与找坡层之间均匀设置有多个垫块。

[0016]

通过采用上述技术方案,设置的垫块,铺设在楼承板层上层,有足够的竖向刚度,能够承受垂直荷载,有良好的弹性,以适应屋顶的转动,同时具有有良好的隔震作用,可减少活载与地震力对建筑物的冲击,提高屋檐的稳定性。

[0017]

可选的,所述垫块与找坡层之间设置有钢丝网片。

[0018]

通过采用上述技术方案,设置的钢丝网片,能够对找坡层起到拉结作用,保证找坡层的整体性,减少找坡层的开裂状况,进而保证找坡层的坡度和稳固性,便于水流的导向,减少渗水,提高防水效果。

[0019]

可选的,所述侧檐互相背离的一侧设置有不锈钢落水檐,所述不锈钢落水檐顶壁与侧檐顶壁平齐,底壁开设有第一滴水槽。

[0020]

通过采用上述技术方案,设置的不锈钢落水檐,一边能够进行挡水,另一边进行导流,便于水流沿坡度落下,防锈耐用,使用寿命较长,通过设置第一滴水槽,使得水流下落时回流至第一滴水槽,并在第一滴水槽汇流并下落,减少回流至侧檐上的水流,对侧檐的防水造成压力,提高侧檐的防水效果。

[0021]

可选的,所述侧檐沿所述找坡层坡度方向设置有挡水端和排水端,且所述侧檐包括设置为“l”型的竖直段和水平段,所述排水端一侧的水平段设置在所述钢架下层。

[0022]

通过采用上述技术方案,大量水流沿排水端进行排水下落,通过设置的竖直段和水平段,将排水端一侧的侧檐自上而下设置为逐渐内凹的阶梯型,减少落在侧檐外侧的水流,减少侧檐防水的压力,侧檐的防水效果。

[0023]

可选的,所述排水端一侧的水平段底壁开设有第二滴水槽。

[0024]

通过采用上述技术方案,设置的第二滴水槽,能够对飘落在侧檐,并沿侧檐下落的水流进行再汇流滴落,减少回流至建筑物上的水流,对建筑物的防水造成压力,提高建筑物整体的防水效果。

[0025]

综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

[0026]

设置的防水屋檐,通过防水层和防水保护层对屋顶的结构进行防水和防水保护,通过找坡层使得屋顶具有一定的倾斜度,进而对水流进行导向,并在坡度两侧的侧檐高度的作用下,便于水流沿坡度和侧檐下落至地面,减少雨水在屋顶的积存,更好的保护屋顶和侧檐,保证屋檐的防水效果;

[0027]

设置的楼承板层,通过压型钢板和钢筋的连接组装,快速实现承重框架,通过混凝土浇筑形成的混凝土块与压型钢板和钢筋浇筑成型固定并实现屋檐的整体承重功能和效果,同时通过均匀排布,使得钢筋排列间距均匀,混凝土保护层厚度一致,提高了楼承板层的施工质量。减少现场钢筋捆绑工程,加快施工进度;

[0028]

设置的不锈钢落水檐,一边能够进行挡水,另一边进行导流,便于水流沿坡度落

下,防锈耐用,使用寿命较长,通过设置第一滴水槽,使得水流下落时回流至第一滴水槽,并在第一滴水槽汇流并下落,减少回流至侧檐上的水流,对侧檐的防水造成压力,提高侧檐的防水效果。

附图说明

[0029]

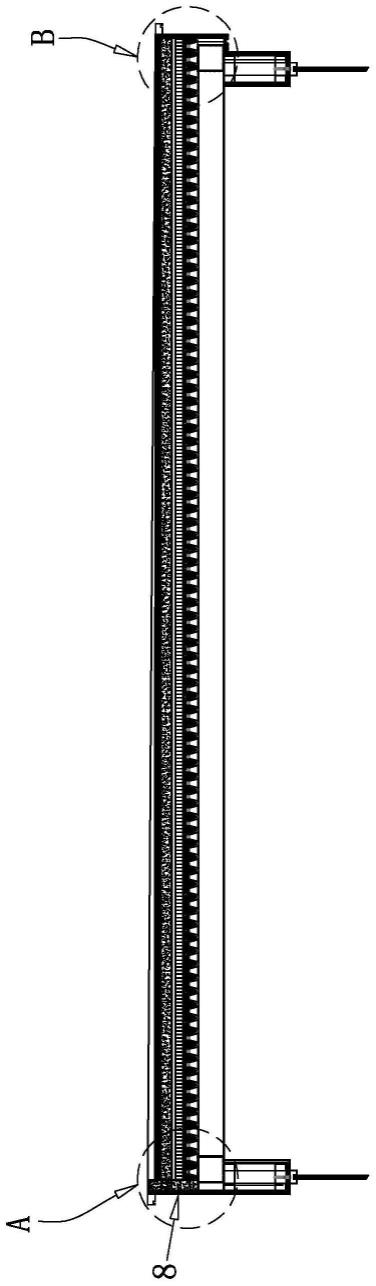

图1是本技术实施例防水屋檐的整体结构示意图。

[0030]

图2是图1中a部分的放大图。

[0031]

图3是图1中b部分的放大图。

[0032]

附图标记说明:1、钢架;2、楼承板层;21、压型钢板;22、钢筋;23、混凝土块;3、保温苯板;31、沥青油粘接层;4、垫块;5、找坡层;51、钢丝网片;6、防水层;7、防水保护层;8、侧檐;81、水泥压力板;82、防水布;83、连接块;84、第二滴水槽;9、不锈钢落水檐;91、第一滴水槽。

具体实施方式

[0033]

以下结合附图1-3对本技术作进一步详细说明。

[0034]

本技术实施例公开一种防水屋檐。参照图1,防水屋檐包括屋顶、侧檐8和不锈钢落水檐9,侧檐8围绕着屋顶设置,不锈钢落水檐9与侧檐8顶壁平齐并设置在侧檐8背离屋顶一侧。参照图2,屋顶自内而外包括钢架1、楼承板层2、保温苯板3、垫块4、找坡层5、防水层6和防水保护层7。钢架1搭设在建筑体上,并通过建筑体进行支撑,找坡层5顶壁倾斜设置,使得屋顶顶壁倾斜。参照图2和图3,侧檐8沿找坡层5坡度方向设置有挡水端和排水端,挡水端顶壁超出屋檐顶壁设置,排水端顶壁沿坡度方向与防水保护层7顶壁线性平齐。

[0035]

参照图2,楼承板层2包括压型钢板21、钢筋22和混凝土块23,压型钢板21截面预压成梯形,钢筋22均匀分布并焊接在压型钢板21上层,混凝土块23通过混凝土浇筑在压型钢板21上层,并与钢筋22浇筑固定。

[0036]

参照图2,保温苯板3铺设在楼承板层2上方,且保温苯板3与楼承板层2之间铺设有沥青油粘接层31,保温苯板3通过沥青油粘接层31固定在楼承板层2上,并通过沥青油粘接层31进行封顶挡水。

[0037]

参照图2,保温苯板3与找坡层5之间均匀设置有多个垫块4,找坡层5通过水泥砂浆浇筑而成,找坡层5底壁通过水泥砂浆浇筑固定有钢丝网片51,对找坡层5进行拉结,减少找坡层5的开裂。

[0038]

参照图2,防水层6设置为两层js防水涂膜层,并涂抹在找坡层5顶壁,防水保护层7通过水泥砂浆浇筑而成,覆盖在防水层6上层,防水保护层7外侧依次刷有白水泥外墙腻子和外墙涂料。找坡层5坡度设置为5%,使得屋顶顶壁坡度沿找坡层5坡度一致。

[0039]

参照图2和图3,侧檐8在形态上包括设置为“l”型的竖直段和水平段,竖直段包括双层水泥压力板81,双层水泥压力板81之间夹设有双层防水布82。挡水端的水平段设置在防水保护层7上方,并设置为单层水压力板和与竖直段一体设置的双层防水布82,挡水端侧檐8与屋顶之间设置有通过混凝土浇筑而成的连接块83,连接块83底壁通过钢架1支撑,顶壁与水平段的防水布82抵接,并高于防水保护层7设置,挡水端水平段和竖直段外侧均覆盖有双层防水布82。排水端的竖直段顶端与防水保护层7沿坡度方向线性平齐,水平段与建筑

体连接,钢架1搭设在水平段上方,且竖直段与钢架1之间填充有保温岩棉。

[0040]

参照图3,不锈钢落水檐9顶壁与侧檐8顶壁平齐,不锈钢落水檐9与侧檐8顶壁铺设有双层防水布82,且防水布82外侧涂抹有外墙涂料装饰。不锈钢落水檐9底壁开设有第一滴水槽91,排水端一侧的水平段底壁开设有第二滴水槽84。

[0041]

本技术实施例一种防水屋檐的实施原理为:通过防水层6和防水保护层7对屋顶的结构进行防水和防水保护,在下雨时,雨水落在屋顶,通过找坡层5使得屋顶具有一定的倾斜度,进而对雨水进行导向,挡水端侧檐8阻挡水流,水流沿着坡度和排水端的侧檐8下落至地面,减少雨水在屋顶的积存,更好的保护屋顶和侧檐8,保证屋檐的防水效果。

[0042]

以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1