加气混凝土砌块生产用浇注机的制作方法

1.本实用新型涉及浇注机技术领域,尤其涉及加气混凝土砌块生产用浇注机。

背景技术:

2.加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料;早在三十年代初期,中国就开始生产这种产品,并广泛使用于高层框架结构建筑中,是一种优良的新型建筑材料,并且具有环保等优点;

3.加气混凝土砌块生产时需要使用到浇筑机,浇筑机在浇注前需要对浇注料进行加热以及搅拌,如果浇注料温度不均匀或者搅拌不均匀,在出釜后就会出现“大气孔”的缺陷,导致产品质量不合格,现有的浇注装置只是简单的在搅拌罐外增加加热夹套来对搅拌罐内的浇注料进行加热,热量从罐体侧壁传递到罐体中心过程慢,罐体中心的浇注料经常无法受到充分的加热,导致浇注料温度不均,从而影响到浇注质量。因此,本实用新型提出加气混凝土砌块生产用浇注机,以解决现有技术中的不足之处。

技术实现要素:

4.针对上述问题,本实用新型的目的在于提供加气混凝土砌块生产用浇注机,利用第一加热丝对第一搅拌腔和第二搅拌腔外壁进行一次加热,利用加热水室内的循环热水可以对经过螺旋管道内部的浇注料进行持续加热,保温水室内部的热水可以对经过出料管排料的浇注料进行保温,避免在浇注机本体加热后的浇注料经过出料管后冷却,影响出料和浇注效果。

5.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

6.加气混凝土砌块生产用浇注机,包括支撑座、浇注机本体和夹套,所述支撑座上方设有浇注机本体,所述浇注机本体外壁上设有夹套,所述浇注机本体顶部对称设有进料口,所述浇注机本体顶部中间处设有第一驱动电机,所述浇注机本体内部设有第一搅拌腔、加热水室和第二搅拌腔,所述第一搅拌腔内部设有搅拌轴,所述搅拌轴上端与第一驱动电机输出端连接,所述搅拌轴下端贯穿加热水室、第二搅拌腔后与第二搅拌腔底部转动连接,所述加热水室内部设有螺旋管道,所述螺旋管道上端连通第一搅拌腔底部,所述螺旋管道下端通过输送泵连通第二搅拌腔顶部,所述加热水室外侧的夹套内设有水循环组件,所述第一搅拌腔和第二搅拌腔处的夹套内设有第一加热丝,所述支撑座底部设有保温水室,所述浇注机本体底部设有出料管,所述出料管位于保温水室内部且一端贯穿出保温水室。

7.进一步改进在于:所述第一搅拌腔内部的搅拌轴上设有第一搅拌叶片,所述第二搅拌腔内部的搅拌轴上设有第二搅拌叶片。

8.进一步改进在于:所述水循环组件包括加热腔、第一加热器、输水管、水泵和进水管,所述加热水室一侧下方连通加热腔,所述加热腔内设有第一加热器,所述水泵设置在夹套一侧上方,所述水泵的进水端通过输水管连通加热腔,所述水泵的出水端通过进水管连通加热水室一侧上方。

9.进一步改进在于:所述保温水室内部设有第二加热器,所述保温水室底部设有第二驱动电机,所述第二驱动电机输出端贯穿至保温水室内部并设有循环叶片。

10.进一步改进在于:所述出料管包括硬管和波纹管,所述硬管设置在波纹管两端,所述波纹管上设有连接环,所述支撑座底部下方设有凹槽,所述凹槽内设有伸缩杆,所述伸缩杆下端与连接环顶部连接。

11.进一步改进在于:所述加热水室处的夹套内设有第二加热丝,所述第二加热丝下方的夹套侧壁上设有门体,所述门体处的浇注机本体侧壁上设有开口。

12.进一步改进在于:所述搅拌轴与第一搅拌腔底部、加热水室底部以及第二搅拌腔顶部均通过密封轴承件连接。

13.本实用新型的有益效果为:本实用新型通过在第一搅拌腔和第二搅拌腔处的夹套内设置第一加热丝,通过在浇注机本体内部设置加热水室、螺旋管道,以及在支撑座底部设有保温水室,并将出料管设置在保温水室内部,可以实现利用第一加热丝对第一搅拌腔和第二搅拌腔外壁进行一次加热,利用加热水室内的循环热水可以对经过螺旋管道内部的浇注料进行持续加热,螺旋管道输送浇筑料的过程中管中物料容量小,加热水室内的循环热水对其加热效率高,保温水室内部的热水可以对经过出料管排料的浇注料进行保温,避免在浇注机本体加热后的浇注料经过出料管后冷却,影响出料和浇注效果;

14.通过设置第一搅拌腔和第二搅拌腔可以实现二次搅拌处理,保证了浇注料的搅拌效果,浇注后的加气混凝土砌块内部成分质地均匀,不易出现“大气孔”缺陷,产品品质高。

附图说明

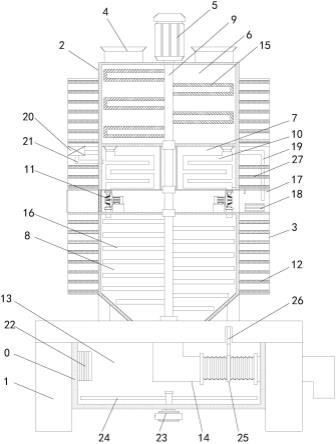

15.图1为本实用新型结构主视示意图;

16.图2为本实用新型浇注机本体内部结构示意图。

17.其中:1、支撑座;2、浇注机本体;3、夹套;4、进料口;5、第一驱动电机;6、第一搅拌腔;7、加热水室;8、第二搅拌腔;9、搅拌轴;10、螺旋管道;11、输送泵;12、第一加热丝;13、保温水室;14、出料管;15、第一搅拌叶片;16、第二搅拌叶片;17、加热腔;18、第一加热器;19、输水管;20、水泵;21、进水管;22、第二加热器;23、第二驱动电机;24、循环叶片;25、连接环;26、伸缩杆;27、第二加热丝。

具体实施方式

18.为了加深对本实用新型的理解,下面将结合实施例对本实用新型做进一步详述,本实施例仅用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型保护范围的限定。

19.根据图1-2所示,本实施例提出加气混凝土砌块生产用浇注机,包括支撑座1、浇注机本体2和夹套3,所述支撑座1上方设有浇注机本体2,所述浇注机本体2外壁上设有夹套3,所述浇注机本体2顶部对称设有进料口4,所述浇注机本体2顶部中间处设有第一驱动电机5,所述浇注机本体2内部设有第一搅拌腔6、加热水室7和第二搅拌腔8,所述第一搅拌腔6内部设有搅拌轴9,所述搅拌轴9上端与第一驱动电机5输出端连接,所述搅拌轴9下端贯穿加热水室7、第二搅拌腔8后与第二搅拌腔8底部转动连接,所述加热水室7内部设有螺旋管道10,所述螺旋管道10上端连通第一搅拌腔6底部,所述螺旋管道10下端通过输送泵11连通第二搅拌腔8顶部,所述加热水室7外侧的夹套3内设有水循环组件,所述第一搅拌腔6和第二

搅拌腔8处的夹套3内设有第一加热丝12,所述支撑座1底部设有保温水室13,所述浇注机本体2底部设有出料管14,所述出料管14位于保温水室13内部且一端贯穿出保温水室13。

20.对浇注料进行搅拌时,首先通过进料口4投入浇注料,浇注料进入到第一搅拌腔6后第一驱动电机5带动搅拌轴9上的第一搅拌叶片15对浇注料进行搅拌,此时第一搅拌腔6处的夹套3内的第一加热丝12对第一搅拌腔6内部进行加热,经过第一搅拌腔6搅拌后的浇注料进入到螺旋管道10中,此时加热水室7内的热水对螺旋管道10内的浇注料进行加热,加热水室7内的水通过进入到加热腔17,在第一加热器18加热后,通过输水管19、水泵20和进水管21再次回到加热水室7,保证加热水室7内的热水始终维持稳定的加热温度,然后浇注料通过输送泵11进入到第二搅拌腔8中再次搅拌,此时第二搅拌腔8处的夹套3内的第一加热丝12对第二搅拌腔8内部进行加热,搅拌接收后浇注料通过进行出料管14,由于出料管14位于保温水室13内,保温水室13内的第二加热器22始终对其内部的热水进行温度维持,保证浇注料不易在出料管14内发生冷却,进而保证出料顺利。

21.所述第一搅拌腔6内部的搅拌轴9上设有第一搅拌叶片15,所述第二搅拌腔8内部的搅拌轴9上设有第二搅拌叶片16,通过设置第一搅拌腔6和第二搅拌腔8可以实现二次搅拌处理,保证了浇注料的搅拌效果,浇注后的加气混凝土砌块内部成分质地均匀,不易出现“大气孔”缺陷,产品品质高。

22.所述水循环组件包括加热腔17、第一加热器18、输水管19、水泵20和进水管21,所述加热水室7一侧下方连通加热腔17,所述加热腔17内设有第一加热器18,所述水泵20设置在夹套3一侧上方,所述水泵20的进水端通过输水管19连通加热腔17,所述水泵20的出水端通过进水管21连通加热水室7一侧上方。

23.所述保温水室13内部设有第二加热器22,所述保温水室13底部设有第二驱动电机23,所述第二驱动电机23输出端贯穿至保温水室13内部并设有循环叶片24,通过设置第二驱动电机23带动循环叶片24对保温水室13内部的热水进行搅动,可以保证保温水室13内部的水温均匀,不易存在局部过冷或者过热现象,保温效果更好。

24.所述出料管14包括硬管和波纹管,所述硬管设置在波纹管两端,所述波纹管上设有连接环25,所述支撑座1底部下方设有凹槽,所述凹槽内设有伸缩杆26,所述伸缩杆26下端与连接环25顶部连接,通过将出料管14设置成由硬管和波纹管组成,并在波纹管上设置连接环25,利用伸缩杆26控制连接环25上的波纹管往复运动,可以进一步保证浇注料在出料管14内部的出料流畅性。

25.所述加热水室7处的夹套3内设有第二加热丝27,所述第二加热丝27下方的夹套3侧壁上设有门体,所述门体处的浇注机本体2侧壁上设有开口,通过设置门体方便定期对输送泵11进行检修,开口则可以起到一定的散热效果,避免输送泵11长期处于高温运行环境中。

26.所述搅拌轴9与第一搅拌腔6底部、加热水室7底部以及第二搅拌腔8顶部均通过密封轴承件连接。

27.本实用新型通过在第一搅拌腔6和第二搅拌腔8处的夹套3内设置第一加热丝12,通过在浇注机本体2内部设置加热水室7、螺旋管道10,以及在支撑座1底部设有保温水室13,并将出料管14设置在保温水室13内部,可以实现利用第一加热丝12对第一搅拌腔6和第二搅拌腔8外壁进行一次加热,利用加热水室7内的循环热水可以对经过螺旋管道10内部的

浇注料进行持续加热,螺旋管道10输送浇筑料的过程中管中物料容量小,加热水室7内的循环热水对其加热效率高,保温水室13内部的热水可以对经过出料管14排料的浇注料进行保温,避免在浇注机本体2加热后的浇注料经过出料管14后冷却,影响出料和浇注效果。

28.以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1