悬挑劲性梁模板下挂免支撑体系的制作方法

1.本实用新型属于建筑施工技术领域,具体涉及一种悬挑劲性梁模板下挂免支撑体系。

背景技术:

2.在全国修建超高层建筑的热潮下,各大城市超高层建筑如雨后春笋般出现。建筑设计师们在设计超高层建筑时,越来越倾向于采用悬挑结构来展现建筑之美和增加建筑的使用功能。例如重庆来福士在楼顶设计了水晶连廊,既增强了建筑的整体感,又提供了建筑群之间的连通通道。但是这种超高层的悬挑结构施工难度极大,往往是结构施工的重点与难点。

3.超高层建筑悬挑结构可以分为混凝土结构、钢结构和劲性结构。悬挑结构若采用为混凝土结构形式,宜在混凝土结构下方搭设支模架,以进行混凝土浇注施工。悬挑结构若采用钢结构形式,只需要搭设胎架。而悬挑结构采用劲性结构时,劲性结构的施工包括钢结构施工和混凝土结构施工。在现场实际工程施工当中,悬挑劲性结构通常的做法是先搭设胎架然后安装钢结构,之后再搭设悬挑支模架进行混凝土结构施工,而混凝土结构部分施工时需重新搭设悬挑支模架不仅耗时费力而且危险性极大。

技术实现要素:

4.针对上述现有技术中的问题,本技术提出了一种悬挑劲性梁模板下挂免支撑体系,解决了现有悬挑劲性结构施工混凝土结构部分时,重新搭设悬挑支模架不仅耗时费力而且危险性极大的问题。

5.本实用新型的悬挑劲性梁模板下挂免支撑体系,包括钢梁及包围在所述钢梁的周围的劲性梁模板组件,所述劲性梁模板组件与所述钢梁之间设置有用于浇筑悬挑劲性梁混凝土的浇筑腔;

6.所述劲性梁模板组件包括:

7.顶部支撑件,设置在所述钢梁的顶端,且与所述钢梁连接;

8.底模组件,设置在所述钢梁的底端,且与所述钢梁连接;

9.侧模支撑组件,设置在所述钢梁的两侧,与所述钢梁连接,且位于所述顶部支撑件和所述底模组件之间;

10.对拉连接件,连接所述顶部支撑件和所述底模组件。

11.进一步,所述底模组件包括底部支撑件和底模板件,所述底模板件与所述钢梁的底端保持间距,所述底部支撑件的一端与所述钢梁的底端连接,所述底部支撑件的另一端与所述底模板件连接。

12.进一步,所述底模板件包括:

13.底模板,间距设置在所述钢梁的下方;

14.底部木方,设置在所述底模板的底端;以及

15.底部方通,设置在所述底部木方的底端;

16.其中,所述底部支撑件的一端与所述钢梁的底端固定连接,所述底部支撑件的另一端依次穿过所述底模板、底部木方以及底部方通,且与所述底部方通的背对底模板的一端连接。

17.进一步,所述侧模支撑组件包括侧部支撑件和侧模板件,所述侧模板件与所述钢梁的侧端保持间距,所述侧部支撑件的一端与所述钢梁的侧端连接,所述侧部支撑件的另一端与所述侧模板件连接。

18.进一步,所述侧模板件包括:

19.侧模板,间距设置在所述钢梁的侧方;

20.侧部木方,设置在所述侧模板背对钢梁的一端;以及

21.侧部钢管,设置在所述侧部木方背对钢梁的一端;

22.其中,所述侧部支撑件的一端与所述钢梁的侧端固定连接,所述侧部支撑件的另一端依次穿过所述侧模板、侧部木方以及侧部钢管,且与所述侧部钢管背对侧模板的一端连接。

23.进一步,所述顶部支撑件包括:

24.第一支撑件,铺设在所述钢梁的顶端;以及

25.第二支撑件,铺设在所述第一支撑件的顶端;

26.其中,所述对拉连接件的顶端与所述第二支撑件连接。

27.进一步,所述对拉连接件位于所述侧模支撑组件与所述钢梁之间。

28.进一步,所述第一支撑件位于所述浇筑腔内。

29.进一步,所述劲性梁模板组件还包括多个拉筋板,所述多个拉筋板焊接在所述钢梁的侧端和底端,且分别与所述底模组件和所述侧模支撑组件连接。

30.进一步,所述拉筋板的板面垂直于所述钢梁的端面。

31.本实用新型的有益效果是:通过包围在钢梁的周围的劲性梁模板组件围合形成用于浇筑悬挑劲性梁混凝土的浇筑腔,并利用对拉连接件连接劲性梁模板组件的顶部支撑件和底模组件,使悬挑劲性梁混凝土浇筑时的全部荷载传递至顶部支撑件,并由钢梁承受,无需搭设支模架,提高了施工效率,降低了危险性。

附图说明

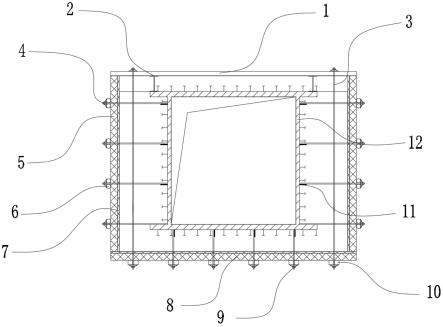

32.图1为本实用新型的悬挑劲性梁模板下挂免支撑体系的主视结构示意图。

33.图2为图1的侧视结构示意图。

34.图3为图1的俯视结构示意图。

35.图4为图1的仰视结构示意图。

36.图5为图1中的浇筑腔内浇筑悬挑劲性梁混凝土后的结构示意图。

37.图中,1-第二支撑件;2-第一支撑件;3-对拉连接件;4-侧部支撑件;5-侧部木方;6-侧部钢管;7-侧模板;8-底部木方;9-底部支撑件;10-底部方通;11-拉筋板;12-钢梁;13-底模板。

具体实施方式

38.以下结合附图1至附图5和具体实施例对本实用新型作进一步的详细描述。

39.如图1至4所示的一种悬挑劲性梁模板下挂免支撑体系,包括钢梁12及包围在钢梁12的周围的劲性梁模板组件,劲性梁模板组件与钢梁12之间设置有用于浇筑悬挑劲性梁混凝土的浇筑腔。如图5所示为浇筑腔内浇筑有悬挑劲性梁混凝土后的结构示意图。

40.劲性梁模板组件包括顶部支撑件、底模组件、侧模支撑组件、对拉连接件3以及多个拉筋板11。

41.顶部支撑件设置在钢梁12的顶端,且与钢梁12连接。

42.底模组件设置在钢梁12的底端,且与钢梁12连接。

43.侧模支撑组件设置在钢梁12的两侧,与钢梁12连接,且位于顶部支撑件和底模组件之间。

44.对拉连接件3连接顶部支撑件和底模组件。

45.具体的,顶部支撑件包括:

46.第一支撑件2,铺设在钢梁12的顶端,第一支撑件2位于浇筑腔内;以及

47.第二支撑件1,铺设在第一支撑件2的顶端。

48.在一个实施例中,第一支撑件2为18号工字钢,工字钢的长度方向与钢梁12的长度方向平行,工字钢的底端与钢梁12的顶端焊接固定。第一支撑件2有两个,两个第一支撑件2沿钢梁12的宽度方向铺设在钢梁12的顶端。第二支撑件1为多个双方通,沿第一支撑件2的长度方向间距铺设在第一支撑件2的顶端,第二支撑件1与第一支撑件2垂直。在一个实施例中,第二支撑件1的双方通的截面高度为50mm,宽度为50mm,厚度为3mm。

49.在一个实施例中,第一支撑件2的高度与浇筑腔内位于钢梁12顶端的悬挑劲性梁混凝土的厚度相同。

50.对拉连接件3的顶端与第二支撑件1连接。对拉连接件3位于侧模支撑组件与钢梁12之间。在一个实施例中,对拉连接件3为m16高强对拉螺杆。对拉连接件3的顶端穿过第二支撑件1的双方通。

51.多个拉筋板11焊接在钢梁12的侧端和底端,且分别与底模组件和侧模支撑组件连接。拉筋板11的板面垂直于钢梁12的端面。

52.在一个实施例中,拉筋板11的高度为80mm,宽度为30mm,厚度为10mm。

53.底模组件包括底部支撑件9和底模板13件,底模板13件与钢梁12的底端保持间距,底部支撑件9的一端与钢梁12的底端连接,底部支撑件9的另一端与底模板13件连接。

54.底模板13件包括:

55.底模板13,间距设置在钢梁12的下方;

56.底部木方8,设置在底模板13的底端;以及

57.底部方通10,设置在底部木方8的底端;

58.其中,底部支撑件9的一端与钢梁12的底端固定连接,底部支撑件9的另一端依次穿过底模板13、底部木方8以及底部方通10,且与底部方通10的背对底模板13的一端连接。

59.在一个实施例中,底部支撑件9为m16高强螺杆。底部支撑件9有多个,阵列设置在钢梁12的底端。底部支撑件9的顶端与拉筋板11焊接。实际上,钢梁12的底端的拉筋板11的设置位置根据底部支撑件9的预设位置提前选取。沿钢梁12长度方向相邻的两个底部支撑

件9的间距为610mm,沿钢梁12宽度方向相邻的两个底部支撑件9的间距为457mm。

60.在一个实施例中,底部木方8的截面高度为100mm,宽度为50mm,沿钢梁12的宽度方向设置,沿钢梁12的长度方向的相邻底部木方8的间距为200mm。底部方通10的截面高度为50mm,宽度为50mm,厚度为3mm,沿钢梁12的长度方向设置。

61.侧模支撑组件包括侧部支撑件4和侧模板7件,侧模板7件与钢梁12的侧端保持间距,侧部支撑件4的一端与钢梁12的侧端连接,侧部支撑件4的另一端与侧模板7件连接。

62.侧模板7件包括:

63.侧模板7,间距设置在钢梁12的侧方;

64.侧部木方5,设置在侧模板7背对钢梁12的一端;以及

65.侧部钢管6,设置在侧部木方5背对钢梁12的一端;

66.其中,侧部支撑件4的一端与钢梁12的侧端固定连接,侧部支撑件4的另一端依次穿过侧模板7、侧部木方5以及侧部钢管6,且与侧部钢管6背对侧模板7的一端连接。

67.在一个实施例中,侧部支撑件4为m14螺杆,侧部支撑件4有多个,沿钢梁12的长度方向相邻的侧部支撑件4的间距为458mm,沿钢梁12的高度方向相邻的侧部支撑件4的间距为458mm。

68.侧部木方5的截面高度为100mm,宽度为50mm,沿钢梁12的高度方向设置。侧部木方5有多个,沿钢梁12的长度方向相邻的两个侧部木方5的间距为200mm。

69.侧部钢管6为双钢管结构,钢管直径为48mm,壁厚为3.2mm,双钢管夹住侧部支撑件4。侧部钢管6沿钢梁12的长度方向设置。侧部钢管6有多个,沿钢梁12的高度方向的相邻的两个侧部钢管6的间距为458mm。

70.本实施例的悬挑劲性梁模板下挂免支撑体系的搭设过程为:

71.在钢梁12的顶端靠近两侧的位置焊接沿钢梁12长度方向设置的第一支撑件2,在第一支撑件2的顶端铺设第二支撑件1,在第二支撑件1上安装对拉连接件3,使对拉连接件3的顶端与第二支撑件1连接。

72.在钢梁12的侧端和底端焊接拉筋板11,并保证焊接质量。

73.在拉筋板11上焊接底部支撑件9和侧部支撑件4。并确认底部支撑件9和侧部支撑件4的长度、焊接垂直度和定位是否准确。

74.在底部支撑件9上安装底模板13件,在侧部支撑件4上安装侧模板7件。固定完成后,形成浇筑腔,可进行悬挑劲性梁混凝土的浇筑施工。待混凝土达到设计强度后,拆除侧模板7件、底模板13件,第二支撑件1,以便再次使用。

75.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,同样也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1