一种组合钢梁的制作方法

1.本技术涉及建筑结构施工设计领域,尤其涉及一种组合钢梁。

背景技术:

2.在我国工业与民用建筑中,钢筋混凝土结构因原材料广泛,技术成熟,造价低廉而得到广泛采用。但是,随着建筑高度和抗震要求的提高,以及现代建筑对层高、大跨度、大空间的要求越来越高,使得钢筋混凝土结构的应用得到较多的限制。

3.钢结构建筑采用钢板或者钢替代了钢筋混凝土,强度更高,抗震性更好并且由于构件可以工厂化制作,现场安装,因而大大减少了工期。此外,钢材可以重复利用,可以大大减少工期,更加绿色环保,因而被世界各国广泛采用,应用于工业建筑和民用建筑中。

4.但是,在风荷载或者地震作用下,相较于混凝土结构,钢梁虽然具有非常好的延性及耗能能力,但是刚度不足,且成本较高。

技术实现要素:

5.本实用新型实施例通过提供一种组合钢梁,解决了现有技术钢梁相较于混凝土梁刚度不足,且造价成本较高的问题,实现了新型组合梁具有更好的刚度,内包混凝土及楼板混凝土一次浇筑成型,施工方便,组合性能更好,成本低的效果。

6.本实用新型实施例提供了一种组合钢梁,包括耗能段和组合段;与框架柱直接连接的为耗能段,耗能段之间为组合段,且组合段和两个耗能段的上平面位于同一平面;耗能段包括工字钢和工字钢上端固定连接的钢筋桁架楼承板,两个耗能段的结构相同且长度相等;组合段包括钢筋桁架楼承板和u形钢梁,u形钢梁位于钢筋桁架楼承板下方,耗能段对应的钢筋桁架楼承板和组合段对应的钢筋桁架楼承板为一体,u形钢梁内部设有辅助钢筋桁架,且u形钢梁内与钢筋桁架楼承板内部浇筑成一体。

7.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述工字钢包括上翼缘板、腹板和下翼缘板,所述上翼缘板的宽度大于所述下翼缘板的宽度,所述上翼缘板与所述钢筋桁架楼承板固定。

8.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述耗能段和所述组合段通过封头板连接。

9.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述u形钢梁包括组合梁腹板和组合梁底板;两个所述组合梁腹板与一个所述组合梁底板形成一个u形钢梁,且所述组合梁底板与所述组合梁腹板垂直;

10.所述u形钢梁在与所述钢筋桁架楼承板之间的连接部位分为第一连接结构、第二连接结构、第三连接结构和第四连接结构;

11.所述第一连接结构、所述第二连接结构和所述第三连接结构均包括u形钢梁翼缘板;所述u形钢梁翼缘板位于所述u形钢梁的两个自由端与所述钢筋桁架楼承板的连接处,且所述u形钢梁翼缘板与所述u形钢梁为一体;

12.所述第一连接结构中,所述u形钢梁翼缘板在所述u形钢梁的上端既向所述u形钢梁开口内部延伸、同时向所述u形钢梁开口外部延伸;所述第二连接结构中,所述u形钢梁翼缘板在所述u形钢梁的上端向所述u形钢梁开口内部延伸;所述第三连接结构中,所述u形钢梁翼缘板在所述u形钢梁的上端向所述u形钢梁开口外部延伸;所述第四连接结构对应的所述u形钢梁上端直接垂直于所述钢筋桁架楼承板。

13.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述辅助钢筋桁架为x形钢筋桁架,所述x形钢筋桁架包括第一辅助桁架、第二辅助桁架,所述第一辅助桁架和所述第二辅助桁架的自由端均设有竖直固定端,所述竖直固定端与所述组合梁腹板的方向相同并顶紧所述组合梁腹板的内壁并与所述内壁焊接。

14.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述竖直固定端的上平面位于所述组合梁腹板与所述u形钢梁翼缘板的连接处。

15.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述组合钢梁作为框架梁时,所述耗能段连接所述组合段处到所述框架柱的中心距离选取1.5h和l/8的较大值;所述组合钢梁作为次梁时,所述耗能段的长度为设计为h;其中h代表所述耗能段钢梁的高度,l代表两个所述框架柱的中心点之间的水平距离或者所述组合梁总长度。

16.本实用新型实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

17.本实用新型实施例通过采用了两个柱体之间安装有两个耗能段和一个组合段,组合段的两端各通过一个耗能段连接一个柱体;且组合段和两个耗能段的上平面位于同一平面,耗能段包括工字钢和工字钢上端固定连接的钢筋桁架楼承板,两个耗能段的结构相同且长度相等;组合段包括钢筋桁架楼承板和u形钢梁,u形钢梁固定在钢筋桁架楼承板下方,耗能段对应的钢筋桁架楼承板和组合段对应的钢筋桁架楼承板为一体,u形钢梁内部设有辅助钢筋桁架,且u形钢梁内与钢筋桁架楼承板内部浇筑成一体;首先两个耗能段与柱体连接,柱体的强度要求较高,在发生地震灾害时,组合梁段和耗能段的表面均有钢筋桁架楼承板,立柱、工字钢、u形钢梁和钢筋桁架楼承板保证了整体结构的抗承载力,与柱体连接的耗能段的承载力及其抗弯能力较高,而在发生地震时,与柱体直接连接的钢梁段的截面在竖向荷载和一定的水平地震作用下发生微小的弯曲屈服,通过这种微小的弯曲屈服将地震能量耗散到u形钢梁和钢筋楼承板处;u形钢梁具备一定的抗拉性能,组合段采用u形钢梁与钢筋桁架楼承板现浇,对于其抗剪承载力有了进一步的加强,u形钢梁内部的辅助钢筋桁架可保证组合段在浇筑混凝土过程中钢梁不变形,也进一步保证了抗剪承载力;而耗能段和组合段的钢材料受拉能力强,有效防止了组合段及其耗能段发生较大屈曲,另外本实用新型实施例还具备具有更好的刚度,内包混凝土及楼板混凝土一次浇筑成型,施工方便,组合性能更好,成本低,同时还具备建筑使用性能(隔音、舒适度)更好,相比于混凝土梁,可以免支模板,且具有更好的耗能性能。

附图说明

18.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对本实用新型实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动

的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

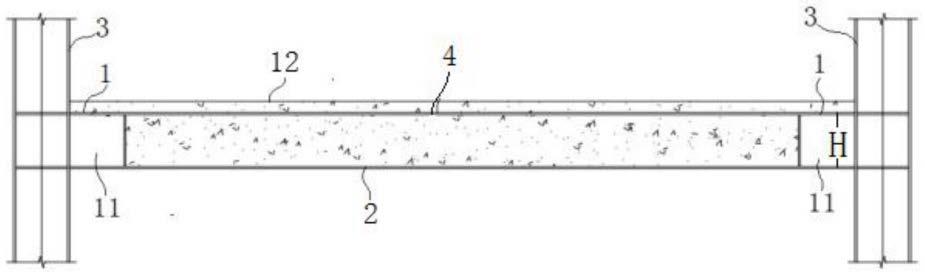

19.图1为本实用新型实施例提供的组合钢梁的主视图;

20.图2为本实用新型实施例提供的组合钢梁钢梁段的剖视图;

21.图3为本实用新型实施例提供的组合钢梁组合段第一连接结构的剖面图;

22.图4为本实用新型实施例提供的组合钢梁组合段第二连接结构的剖面图;

23.图5为本实用新型实施例提供的组合钢梁组合段第三连接结构的剖面图;

24.图6为本实用新型实施例提供的组合钢梁组合段第三连接结构的剖面图;

25.附图标记:1-耗能段;11-工字钢;111-腹板;112-上翼缘板;113-下翼缘板;12-钢筋桁架楼承板;2-u形钢梁;21-组合梁腹板;22-第一辅助桁架;23-第二辅助桁架;24-栓钉;25-钢筋桁架;26-u形钢梁翼缘板;27-组合梁底板;3-柱体;4-组合段。

具体实施方式

26.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

27.在本实用新型实施例的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型实施例中的具体含义。

28.参照图1-6所示,本实用新型实施例公开了一种组合钢梁,包括耗能段1和组合段4;

29.与框架柱直接连接的为耗能段,耗能段之间为组合段4,且组合段4和两个耗能段1的上平面位于同一平面;

30.耗能段1包括工字钢11和工字钢11上端固定连接的钢筋桁架楼承板12,两个耗能段1的结构相同且长度相等;

31.组合段4包括钢筋桁架楼承板12和u形钢梁2,u形钢梁2位于钢筋桁架楼承板12下方,耗能段1对应的钢筋桁架楼承板12和组合段4对应的钢筋桁架楼承板12为一体,u形钢梁2内部设有辅助钢筋桁架,且u形钢梁2内与钢筋桁架楼承板12内部浇筑成一体。

32.通过上述方案,首先,u形钢梁2和钢筋桁架楼承板12连接后,在内部浇筑混凝土,使得u形钢梁2和钢筋桁架楼承板12共同工作,发挥两者的力学性能,u形钢梁2承受拉力和竖向剪力,钢筋桁架楼承板12承受压力,二者共同作用,使得组合段4的强度和刚度增强,柱体3通过耗能段1和组合段4连接,耗能段1也是钢梁段,具有较好的延性和抗弯性,在地震发生时,耗能段1将地震的剩余能量传输至组合段4,而组合段4的工字钢11上部与u形钢梁2的

上部连接并固定,组合段4的工字钢11下部与u形钢梁2的下部连接并固定;首先整个组合钢梁的柱体3与耗能段1的连接节点的抗弯性能好,保证了柱体3与耗能段1连接节点受到竖向作用力和水平作用力不容易弯曲断裂,组合段4的u形钢梁2承受拉力和竖向剪力,钢筋桁架楼承板12承受压力,组合段4的强度和刚度得到很大的保证,进而保证了耗能段1将地震的剩余能量传输至组合段4后,组合段4可以减少由于承载不足或者竖向的作用力太大而导致组合段4断裂的问题发生。

33.可选的,工字钢11包括上翼缘板112、腹板111和下翼缘板113,上翼缘板112的宽度大于下翼缘板113的宽度,上翼缘板112与钢筋桁架楼承板12固定。上翼缘板112的宽度大于下翼缘板113的宽度,整体耗能段1的工字钢剖面呈现梯形结构,靠近上翼缘板112处的抗弯性能和靠近下翼缘板113处的抗弯性能有了逐步的变化,有了一定的缓冲,同时这种结构可以使得耗能段1上方的抗弯承载力较大。

34.可选的,耗能段1和组合段4通过封头板5连接,封头板5的厚度可取钢梁高度h/60(图1中的h)且不小于10mm,保证封头板5的强度符合强度和承载力的要求。

35.可选的,u形钢梁2包括组合梁腹板21和组合梁底板27;组合梁腹板21厚度可取钢梁高度h/250,且不小于3mm,根据组合梁腹板21的厚度,结合其他已知的参数,组合梁腹板21的厚度越大,抗剪承载力越大,本实用新型实施例选取的组合梁腹板21的厚度可以增强组合段4的抗剪承载力,同时节省u形钢梁的材料,u形钢梁与现浇混凝土之间配合,保持整体u形钢梁与现浇混凝土之间的抗压及抗剪承载力,同时不需要再使用模板;具体组合段4的抗剪承载力可按照下式计算:v=2hwt

w1fv

+0.7βhh0bf

t

[0036][0037]

v为组合梁段抗剪承载力(kn);

[0038]hw

为腹板高度(mm);

[0039]

t

w1

为腹板厚度(mm);

[0040]fv

为钢材抗剪强度设计值(mpa);

[0041]

h0为截面有效高度(mm);

[0042]

b为矩形截面宽度(mm);

[0043]ft

为混凝土抗拉强度设计值(mpa);

[0044]

βh为截面高度影响系数。

[0045]

两个组合梁腹板21与一个组合梁底板27形成一个u形钢梁2,且组合梁底板27与组合梁腹板21垂直;u形钢梁2在与钢筋桁架楼承板12之间的连接部位分为第一连接结构、第二连接结构、第三连接结构和第四连接结构;

[0046]

第一连接结构、第二连接结构和第三连接结构均包括u形钢梁翼缘板26;u形钢梁翼缘板26位于u形钢梁2的两个自由端与钢筋桁架楼承板12的连接处,且u形钢梁翼缘板26与u形钢梁2为一体;

[0047]

第一连接结构中,u形钢梁翼缘板26在u形钢梁2的上端既向u形钢梁2开口内部延伸、同时向u形钢梁2开口外部延伸;第二连接结构中,u形钢梁翼缘板26在u形钢梁2的上端向u形钢梁2开口内部延伸;第三连接结构中,u形钢梁翼缘板26在u形钢梁2的上端向u形钢

梁2开口外部延伸;第四连接结构对应的u形钢梁2上端直接垂直于钢筋桁架楼承板12。

[0048]

通过上述方案,其中组合段4选取u形钢梁2和钢筋桁架楼承板12连接,在u形钢梁2上端有钢梁翼缘板26处,将u形钢梁2的钢梁翼缘板26与钢筋桁架楼承板12的钢筋桁架25通过栓钉24固定连接,栓钉24连接在钢筋桁架25的钢梁翼缘板26中间位置;u形钢梁2上端根据钢梁翼缘板26的结构及是否有钢梁翼缘板26,分为上述的第一种连接结构、第二连接结构、第三连接结构和第四连接结构,其对应的结构分别为i型、ii型、iii型和iv型;且这四种连接结构的抗弯承载力由强到弱依次为i型>ii型>iii型>iv型;抗弯承载力的计算可以通过相应的公式来计算,但同时,当公式中的某些参数一致时,但是位置不同时,钢梁翼缘板26位于现浇混凝土内部的位置大于钢梁翼缘板26位于浇混凝土外部的位置的抗弯能力,因为位于现浇混凝土内部位置的钢梁翼缘板26有了现浇混凝土压力及承载力的影响,抗弯能力更强,所以更能说明这四种连接结构的抗弯承载力由强到弱依次为i型>ii型>iii型>iv型,因此,当组合钢梁为框架梁时,可采用i型、ii型、iii型,组合钢梁为次梁时,次梁可采用iv型;具体组合段4的抗弯承载力的计算公式如下:

[0049][0050][0051]

m为组合梁段抗弯承载力(kn.m);

[0052]

f为钢材抗弯强度设计值(mpa);

[0053]

a为u形钢梁翼缘板面积(mm2);

[0054]

b为矩形截面宽度(mm);

[0055]

h0为截面有效高度(mm);

[0056]

fc为混凝土抗压强度设计值(mpa)。

[0057]

可选的,辅助钢筋桁架为x形钢筋桁架,直径可采用6mm、8mm、10mm或者12mm;材质为hpb300;x形钢筋桁架包括第一辅助桁架22、第二辅助桁架23,第一辅助桁架22和第二辅助桁架23的自由端均设有竖直固定端,竖直固定端与组合梁腹板21的方向相同并顶紧组合梁腹板21的内壁并与内壁进行焊接。辅助钢筋桁架可以增强u形钢梁2的抗剪承载力和刚度,可保证组合段4在浇筑混凝土过程中u形钢梁不变形,且能分散现浇混凝土对于u形钢梁2的压力,第一辅助桁架22和第二辅助桁架23的间距不大于800mm,即u形钢梁2的截面宽度不大于800mm,这样设置取决于其保护u形钢梁不变形所能承受的最大压力,当第一辅助钢架22和第二辅助钢架23之间的宽度较大时,即超过一定程度,第一辅助桁架22和第二辅助桁架23之间的现浇混凝土压力较大,对于u形钢梁的底面有了很大的压力,且没有更好的分散其压力,对于抗承载能力有了一定的影响,因此,选择第一辅助桁架22和第二辅助桁架23的间距不大于800mm能综上述优势;且为了增强第一辅助桁架22和第二辅助桁架23与u形钢梁2之间的连接性,及第一辅助桁架22和第二辅助桁架23保护u形钢梁不受形变的能力,所以第一辅助桁架22和第二辅助桁架23的自由端均设有竖直固定端,竖直固定端有了支撑、增强第一辅助桁架22和第二辅助桁架23与u形钢梁2一体的效果。

[0058]

可选的,竖直固定端的上平面位于组合梁腹板21与u形钢梁翼缘板26的连接处,保

证钢梁翼缘板26的侧面不受第一辅助桁架22和第二辅助桁架23的影响,保证钢梁翼缘板26与钢筋桁架楼承板12连接处的延性。

[0059]

可选的,组合钢梁作为框架梁时,耗能段1连接组合段4处到框架柱3的中心距离选取1.5h和l/8的较大值;组合钢梁作为次梁时,耗能段1的长度设计为h;其中h代表所述耗能段钢梁的高度,l代表两个框架柱3的中心点之间的水平距离或者所述组合梁总长度。这里对于耗能段1的长度有了一定的限制,由于框架梁作为主要的承载,因此框架梁的抗震要求较高,而次梁一般对于抗震作用没有过多的要求,因此抗震时,如果组合钢梁作为框架梁时,耗能段1连接组合段4处到柱体3的中心距离选取1.5h和l/8的较大值;在外荷载作用下,柱体3受到拉、压力联合作用,把大部分的应力通过钢筋与混凝土的粘结效应以周边“剪力流”的形式进入节点,从而使柱体3节点的核心区处于纯剪切状态,而承受主拉应力及主压应力,对于耗能段1连接组合段4处到柱体3的中心距离的限制,可以使得在远离该节点的位置拉力及剪切力逐渐减少,耗能段1连接组合段4处到柱体3的中心距离选取1.5h和l/8的较大值可以综合其长度和高度后,有效的分散其剪力,进一步确保耗能段1的抗剪及抗弯能力。组合钢梁作为次梁时,耗能段1连接组合段4处到框架柱3的中心距离取值为h,这种设计具有更好的抗弯刚度,同时由于一般设计的次梁要求没有框架梁的要求高,可以节省成本。

[0060]

本实用新型实施例的新型组合梁具有更好的刚度,u形钢梁内包混凝土及楼板混凝土一次浇筑成型,施工方便,组合性能更好;建筑使用性能(隔音、舒适度)更好,相比于混凝土梁,可以免支模板,且具有更好的耗能性能;能充分的发挥工字钢11、钢筋桁架楼承板12和u形钢梁之间组合的力学性能。

[0061]

本说明书中的各个实施方式采用递进的方式描述,各个实施方式之间相同或相似的部分互相参见即可,每个实施方式重点说明的都是与其他实施方式的不同之处。

[0062]

以上实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对本技术限制;尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,本领域普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1