一种无人值守的水雨情遥测站房装置的制作方法

本技术涉及水文监测领域,尤其涉及一种无人值守的水雨情遥测站房装置。

背景技术:

1、境外电站规划所在地一般都处于经济欠发达地区,多为山地或丘陵地带,森林茂密,高温高湿,交通极其不便,电力资源严重短缺,通信不畅或根本无通信覆盖,其流域内可资规划设计利用的水文气象资料极其匮乏。为满足水电开发施工期流域水雨情信息收集、工程防汛调度信息、运营期流域水雨情信息收集及水库经济调度信息收集等需求,需在流域内建设一定规模的水文站网,以收集必要的水文、气象基本资料。

2、目前相关遥测站都没有整体设计,整体不美观,在安装过程中没有统一样式标准。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于针对上述现有技术的不足,提供了一种无人值守的水雨情遥测站房装置,具有结构紧凑、组装快捷、运输方便,适合无人值守水文站的使用。

2、为实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

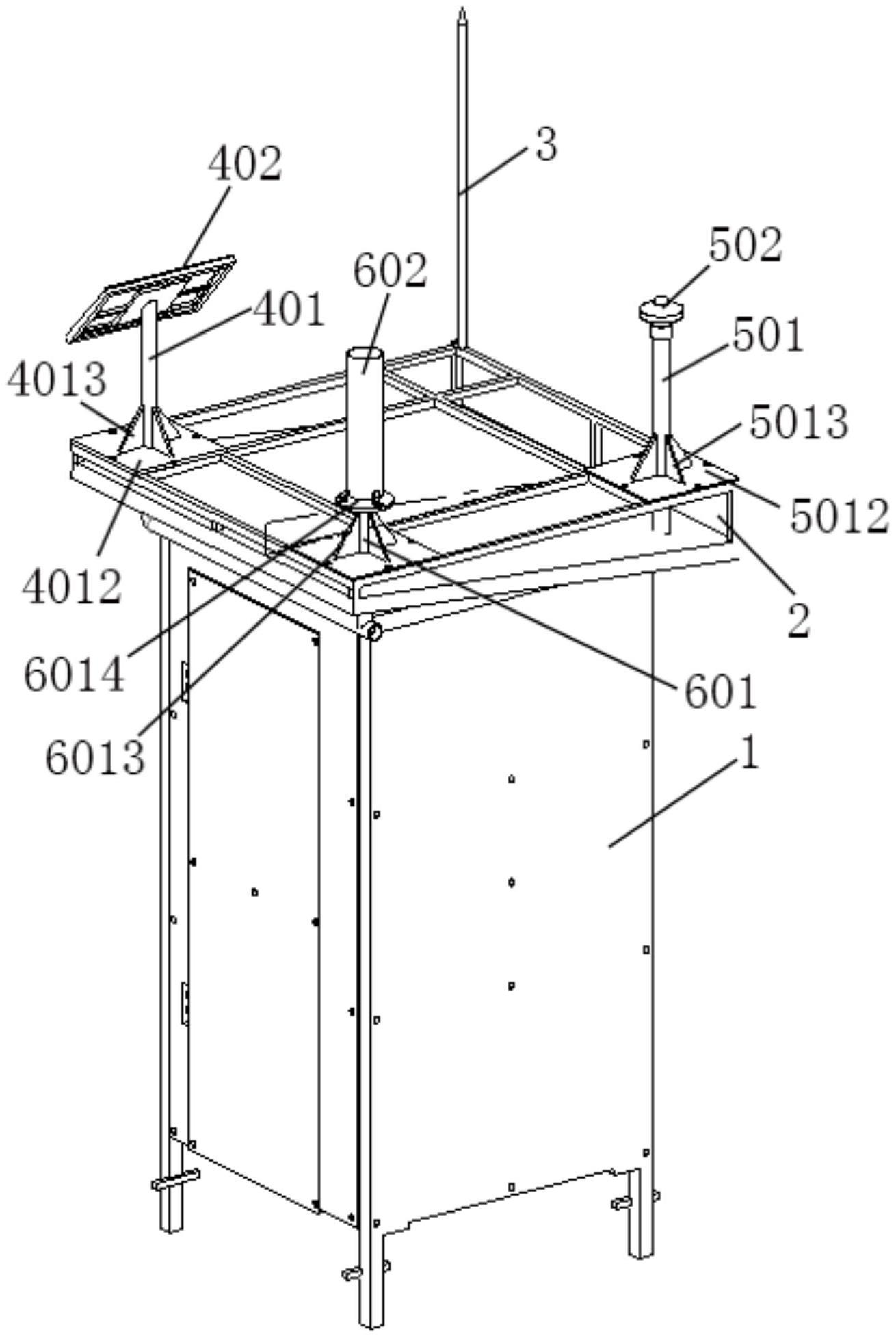

3、本实用新型提供了一种无人值守的水雨情遥测站房装置,包括站房,所述站房的顶部安装有顶板,所述顶板的四角分别安装有避雷针、太阳能装置、北斗卫星装置和雨量装置。

4、进一步,所述避雷针的底部与所述顶板相焊接。

5、进一步,所述太阳能装置包括太阳能支架和太阳能面板;

6、所述太阳能支架包括第一支撑杆,所述第一支撑杆的一端与第一安装底板垂直安装,所述第一支撑杆的外圆周上安装有四个第一三角钢,所述第一支撑杆的另一端与所述太阳能面板相安装。

7、进一步,所述北斗卫星装置包括北斗卫星支架和北斗卫星,

8、所述北斗卫星支架包括第二支撑杆,所述第二支撑杆的一端与第二安装底板垂直安装,所述第二支撑杆的外圆周上安装有四个第二三角钢,所述第二支撑杆的另一端与所述北斗卫星相安装。

9、进一步,雨量装置包括雨量筒支架和雨量筒,

10、所述雨量筒支架包括第三支撑杆,所述第三支撑杆的一端与第三安装底板垂直安装,所述第三支撑杆的外圆周上安装有四个第三三角钢,所述第三支撑杆另一端的中部焊接有固定盘,所述固定盘与所述雨量筒相安装。

11、进一步,所述站房的底部穿设有钢管,所述钢管内穿设有气管,所述气管的一端与水位仪相连接,所述气管的另一端与探头相连接。

12、进一步,所述钢管安装在滑块接头上,所述滑块接头活动安装在滑块上,所述滑块与槽钢活动相安装。

13、进一步,当河道边坡为黏土河床时,所述槽钢为垂直状态;

14、当河道边坡为石头河床时,所述槽钢为倾斜状态;

15、当河道边坡为沙质河床时,所述槽钢为三角形状态。

16、本实用新型的有益效果为:该站房装置,包括站房,站房上安装有顶板,顶板上可安装避雷针、太阳能装置、北斗卫星装置和雨量装置,站房的下方可以安装探头,其中安装钢管的槽钢可以根据水道的材质来涉及;

17、该站房装置方便组装,实用性强,能够适用于不同的环境条件,以实现水文局数据的自动采集和传输。

技术特征:

1.一种无人值守的水雨情遥测站房装置,包括站房(1),其特征在于:所述站房(1)的顶部安装有顶板(2),所述顶板(2)的四角分别安装有避雷针(3)、太阳能装置(4)、北斗卫星装置(5)和雨量装置(6)。

2.根据权利要求1所述的一种无人值守的水雨情遥测站房装置,其特征在于:所述避雷针(3)的底部与所述顶板(2)相焊接。

3.根据权利要求2所述的一种无人值守的水雨情遥测站房装置,其特征在于:所述太阳能装置(4)包括太阳能支架(401)和太阳能面板(402);

4.根据权利要求3所述的一种无人值守的水雨情遥测站房装置,其特征在于:所述北斗卫星装置(5)包括北斗卫星支架(501)和北斗卫星(502),

5.根据权利要求4所述的一种无人值守的水雨情遥测站房装置,其特征在于:雨量装置(6)包括雨量筒支架(601)和雨量筒(602),

6.根据权利要求1所述的一种无人值守的水雨情遥测站房装置,其特征在于:所述站房(1)的底部穿设有钢管(7),所述钢管(7)内穿设有气管,所述气管的一端与水位仪相连接,所述气管的另一端与探头(90)相连接。

7.根据权利要求6所述的一种无人值守的水雨情遥测站房装置,其特征在于:所述钢管(7)安装在滑块接头(8)上,所述滑块接头(8)活动安装在滑块(9)上,所述滑块(9)与槽钢(10)活动相安装。

8.根据权利要求7所述的一种无人值守的水雨情遥测站房装置,其特征在于:当河道边坡为黏土河床时,所述槽钢(10)为垂直状态;

技术总结

本技术提供一种无人值守的水雨情遥测站房装置,包括站房,所述站房的顶部安装有顶板,所述顶板的四角分别安装有避雷针、太阳能装置、北斗卫星装置和雨量装置,该站房装置方便组装,实用性强,能够适用于不同的环境条件,以实现水文数据的自动采集和传输。

技术研发人员:张利,田次平,刘应武,黄晶晶,周苗,曹大卫,王坤,徐清涛,姚远霞,龙慧,刘启松,高志斌

受保护的技术使用者:长江水利委员会水文局荆江水文水资源勘测局

技术研发日:20220628

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!