一种水平随动拉压转换隔震抗拉机构的制作方法

1.本实用新型涉及隔震技术领域,具体涉及一种水平随动拉压转换隔震抗拉机构。

背景技术:

2.地震是一种对人类生产生活乃至生命安全产生严重破坏和影响的自然灾害。近年来,全球地壳板块运动和火山活跃度明显提高,导致全球范围内地震频发。中国是世界上受地震灾害影响最严重的国家之一,伴随着我国经济的不断发展,城市化进程的不断加快,越来越多的新建和现有建筑结构面临比以往更严峻的地震破坏风险。

3.作为目前全球公认的建筑结构抵抗地震作用最有效的方法之一是建筑隔震技术,建筑隔震技术在我国已经历经了30余年的发展和多次地震灾害的考验,事实证明隔震技术对上部结构的保护是非常显著的。然而,在高层及超高层建筑物中,由于此类体系大高宽比的特性,建筑结构在水平向地震作用下会受到巨大的惯性倾覆力矩作用,加上隔震支座不可产生过大拉应力的严格设计要求,使得隔震技术在高层建筑结构中的应用大幅受限。

4.综上,为了解决隔震支座受拉问题,进一步扩大隔震技术的应用场景,开发一种兼具力学性能高效稳定、施工安装流程简单可控、经济性良好等优点的隔震抗拉机构具有重大的意义。虽然现在市面上已经有不少用于解决隔震支座抗拉问题的方案和产品,但是大部分产品很难在产品原理直观性、产品可靠性、经济性、施工便利度、后期维护等方面做到兼顾和平衡,同时《建筑隔震设计标准》中规定的隔震结构在罕遇地震下的抗倾覆力除了重力以外,还可纳入抗拉机构的作用。因此,提供一种水平随动拉压转换隔震抗拉机构。

技术实现要素:

5.为解决上述问题,本实用新型提供一种水平随动拉压转换隔震抗拉机构。

6.为解决上述的技术问题,本实用新型采用以下技术方案:

7.一种水平随动拉压转换隔震抗拉机构,包括:隔震支座、拉压转换构造;

8.所述隔震支座固定连接在上支墩、下支墩间,上支墩上部向外延伸出平台,上支墩内部设置有内嵌交叉传力型钢;

9.内嵌交叉传力型钢端部与拉压转换传力杆件连接,拉压转换传力杆件设置为l型;

10.下支墩顶部向外延伸出平台,下支墩的延伸平台底壁设置有光滑面板;

11.拉压转换传力杆件的l型一端与弹簧套管主体的底端连接,弹簧套管主体的顶端设置在光滑面板处。

12.进一步的;所述弹簧套管主体由摩擦材料板、柔性垫、伸缩套管件、弹簧件、调节旋钮组成;

13.伸缩套管件设置在弹簧件内部,伸缩套管件、弹簧件的底部均与调节旋钮连接设置;

14.伸缩套管上部依次设置有柔性垫、摩擦材料板。

15.进一步的;所述隔震支座可选用天然叠层橡胶材料隔震支座、铅芯叠层橡胶材料

隔震支座、高阻尼橡胶材料支座、滑板支座、摩擦摆隔震支座、厚肉橡胶三维隔震支座、橡胶摩擦摆三维隔震支座中的任意一种。

16.进一步的;所述弹簧套管主体的个数至少为一个。

17.进一步的;所述转换传力杆件的个数至少为一个。

18.进一步的;所述弹簧件可选择普通螺旋弹簧、环形弹簧、蝶形弹簧中的任意一种。

19.进一步的;上支墩、下支墩向外延伸出平台的个数至少为一个。

20.与现有技术相比,本实用新型的至少具有以下有益效果之一:

21.1、该专利产品构造简单,成本较低。

22.2、该专利产品中的弹簧套管主体可以按需设置数量,在能提供更大的抗拉刚度的同时,通过调节旋钮调节弹簧件变形量的方式在隔震支座压应力允许的情况下附加较大的预压力。

23.3.与传统抗拉机构相比,该专利产品不存在初始间隙影响抗拉效果或者造成实际抗拉效果不确定性大的问题,因为其受压部分始终是保持接触状态的,竖向刚度一直是不变的,不存在间隙非线性的问题。

24.4、该专利产品中隔震支座共用一套上支墩、下支墩构件,无需单独为抗拉机构设立支墩,土建空间利用率高同时经济性也更好。同时抗拉机构的隔震支座形成的轴向并联体系传力路径很短,能更好地避免拉力传递损失,使得隔震支座的竖向变形耦合度更高,抗拉效果更好。

附图说明

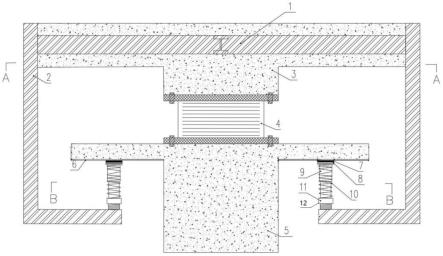

25.图1为本实用新型结构剖视图。

26.图2为本实用新型中弹簧套管的爆炸图。

27.图3为本实用新型a-a剖面图。

28.图4为本实用新型b-b剖面图。

29.图中:内嵌交叉传力型钢1、拉压转换传力杆件2、上支墩3、隔震支座4、下支墩5、光滑面板6、摩擦材料板7、柔性垫8、伸缩套管件9、弹簧件10、调节旋钮11、弹簧套管主体12。

具体实施方式

30.一种水平随动拉压转换隔震抗拉机构,包括:隔震支座4;

31.隔震支座4固定连接在上支墩3、下支墩5间,上支墩3上部向外延伸出平台,上支墩3内部设置有内嵌交叉传力型钢1;

32.内嵌交叉传力型钢1端部与拉压转换传力杆件2连接,拉压转换传力杆件2设置为l型;

33.下支墩5顶部向外延伸出平台,下支墩5的延伸平台底壁设置有光滑面板6;

34.拉压转换传力杆件2的l型一端与弹簧套管主体12的底端连接,弹簧套管主体12的顶端设置在光滑面板6处。

35.弹簧套管主体12由摩擦材料板7、柔性垫8、伸缩套管件9、弹簧件10、调节旋钮11组成;

36.伸缩套管件9设置在弹簧件10内部,伸缩套管件9、弹簧件10的底部均与调节旋钮

11连接设置;

37.伸缩套管9上部依次设置有柔性垫8、摩擦材料板7。

38.隔震支座4可选用天然叠层橡胶材料隔震支座、铅芯叠层橡胶材料隔震支座、高阻尼橡胶材料支座、滑板支座、摩擦摆隔震支座、厚肉橡胶三维隔震支座、橡胶摩擦摆三维隔震支座中的任意一种。

39.弹簧套管主体12的个数至少为一个;拉压转换传力杆件2的l型一端至少连接一个弹簧套管主体12。

40.转换传力杆件2的个数至少为一个;转换传力杆件2连接在上支墩3和弹簧套管主体12处,根据需要个数选择多少,上支墩3也开有选择圆形或者方形,转换传力杆件2与上支墩3匹配设置。

41.弹簧件10可选择普通螺旋弹簧、环形弹簧、蝶形弹簧中的任意一种;

42.上支墩3、下支墩5向外延伸出平台的个数至少为一个。

43.内嵌交叉传力型钢1、拉压转换传力杆件2、上支墩3、隔震支座4、下支墩5、光滑面板6、摩擦材料板7、柔性垫8、伸缩套管9、弹簧件10、调节旋钮11。

44.隔震支座4连接固定于上支墩3、下支墩5之间,上支墩3上筑有向一侧或多侧伸出的拉压转换传力杆件2,并通过在上支墩3内部设置内嵌交叉传力型钢1的方式加强拉压转换传力杆件2与上支墩3的传力稳固性,拉压转换传力杆件2下端呈l型且端头指向内,拉压转换传力杆件2的l型端头上固定有弹簧套管主体12,弹簧套管主体12由摩擦材料板7、柔性垫8、伸缩套管件9、弹簧件10、调节旋钮11组成。弹簧件10和伸缩套管件9两个组件的底端均与调节旋钮11顶端相连,以达到转动调节旋钮11可对弹簧件10和伸缩套管件9进行抬升或降低的作用;伸缩套管件9顶部呈t型铸成一外沿平台,伸缩套管件9的外沿平台底面与弹簧件10的顶端受压接触,使得伸缩套管件9能受到弹簧件10的顶升支撑并与弹簧件10在竖向的伸缩变形保持同步。伸缩套管件9的顶面依次堆叠固结有柔性垫8、摩擦材料板7,柔性垫8用于释放由于上支墩在倾覆力矩作用下产生的微小转角,摩擦材料板7的顶面与光滑面板6的底面受压接触。

45.伸缩套管件9可在轴向压力作用下被自由压缩,同时伸缩套管件9底部设置有调节旋钮11,可在伸缩套管件9两端固定且受压的状态下调节弹簧件10的变形,为弹簧件10增加或降低压缩量。伸缩套管件9顶部的摩擦材料板7与下支墩5外延伸部分设置的光滑面板6的底面相接触,接触面具有摩阻力小的特点。该机构建造完毕后,可通过调节伸缩套管件9的调节旋钮11旋钮来施加预压力,通过拉压转换传力杆件2的拉压转换机理将该部分预压力转换为拉力并传递到上支墩3,进而为隔震支座4施加以预压应力。在地震下,当上支墩3、下支墩5产生水平相对位移时,由于接触受压面摩阻力小的原因,弹簧套管可以随上部结构整体平动,同时保证弹簧套管7在轴向能始终处于受压状态;在隔震支座4上部隔震主体竖向倾覆拉力作用使得上支墩3受拉上抬的时候,该受拉位移通过拉压转换传力杆件2拉压转换机理再次转换为弹簧套管7的受压变形,提供给隔震系统以竖向的刚度,从而降低整体受拉变形,改善隔震支座4受拉的情况的同时,又能传递较大的抗倾覆拉力。该机构具有原理直接、构造简易、原材料和安装制作成本低、安装便捷、施工容错率宽裕、附加刚度灵活、允许长期沉降后的多次维护再调节、允许更换、加固、改造等优点。

46.尽管这里参照本实用新型的多个解释性实施例对本实用新型进行了描述,但是,

应该理解,本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式,这些修改和实施方式将落在本技术公开的原则范围和精神之内。更具体地说,在本技术公开、附图和权利要求的范围内,可以对主题组合布局的组成部件和/或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和/或布局进行的变形和改进外,对于本领域技术人员来说,其他的用途也将是明显的。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1