一种零碳或近零碳生态建筑的制作方法

本发明涉及节能建筑,具体涉及一种零碳或近零碳生态建筑。

背景技术:

1、零碳建筑是指零碳排放的建筑物,可以独立于电网运作,能够依靠太阳能或风能运作。这种建筑在不消耗煤炭、石油、电力等能源的情况下,全年的能耗全部由场地产生的可再生能源提供。零碳建筑不仅利用各种手段减少自身产生的污染,还将废物合理利用,使用环保清洁的能源,零碳建筑消耗的能源量与其自身产生的能源量大体相当,从而实现零排放。零碳建筑的主要原理是:通过太阳能、风能和有机垃圾发酵产生的生物质能作为核心能源达到“零能耗”。

2、工业或民用建筑物作为人们工作、生活的重要产所,需要长期保持建筑物中的温度、湿度和空气质量等参数在一个适当的区间范围。而为了维持这些参数,工业或民用建筑物中需要设置空调、暖气、空气净化器、空气加湿器、空气循环系统等设备设施,而这些设备设施在运行过程中都要消耗能源。在供暖方式选择上,大都仍依赖市政热网集中供暖,现有的低能耗零碳建筑的能源消耗仍然较高,达不到零碳标准。

3、目前现有的工业或民用建筑冬季仍然需要市政集中供热,建筑消耗的能源量与其自身产生的能源量不平衡,建筑物中仍需要设置空调、暖气等设备设施,而这些设备设施在运行过程中都要消耗大量能源,不符合零碳建筑的能耗标准。因此为了降低甚至消除工业或民用建筑的能源消耗,申请人提供一种将采光构造与建筑相结合,不设置采暖、通风换气设备和不消耗能源的前提下,对房屋的温度、湿度等调节的零碳或近零碳生态建筑。

技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,提供一种冬季不需要集中供热供暖,能源消耗低,将可再生能源的光储集热和清洁能源的有效利用和有机结合的一种零碳或近零碳生态建筑。

2、本发明为解决上述问题采取的技术方案是:一种零碳或近零碳生态建筑,包括建筑本体,在所述建筑本体的朝阳面设置有采光构造,所述采光构造和建筑本体之间形成采光蓄热空间,所述采光构造的采光面的倾角根据不同城市冬至当地日照最佳倾角来设置,使太阳光线尽可能垂直照射在所述采光面上。

3、进一步地,所述采光蓄热空间内的墙面和/或地面设有蓄热材料层;

4、或者,所述采光蓄热空间内的地面、墙面或楼板上设有用于容装土壤以供绿植生长的蓄热构造;

5、或者,所述采光蓄热空间内的地面、墙面或楼板上设有用于容装土壤以供绿植生长的蓄热构造;所述用于容装土壤以供绿植生长的蓄热构造上设有隔热层,所述隔热层用于使蓄热构造只向采光蓄热空间释放热量。

6、进一步地,所述采光构造由采光面和位于其两侧的端面构成;所述采光面为斜面或弧面的采光幕墙,或所述采光面为由斜面和弧面连接而成的采光幕墙;

7、或者所述采光构造整体由圆弧面的采光幕墙构成,所述采光幕墙上设置有通风构造。

8、进一步地,所述采光幕墙为玻璃幕墙或透光膜幕墙;玻璃幕墙上的玻璃为遮阳玻璃或光致变色玻璃。

9、进一步地,所述建筑本体可设置有地下室,所述地下室延伸至采光蓄热空间对应的地面下方,所述采光蓄热空间的地面设置有透光玻璃,使得太阳光线经由采光构造的采光面、透光玻璃照射进所述地下室。

10、进一步地,所述建筑本体为单层或二层及以上楼体,当所述建筑本体为楼体时,所述楼体的楼面板向采光构造内延伸至与采光构造相接触,所述采光蓄热空间被楼板分割成多个与楼体对应层相连通的空间。

11、进一步地,所述建筑本体为楼体,所述采光构造覆盖所述楼体的部分楼层或者所有楼层;

12、或者,所述建筑本体上与采光构造的采光面相对的墙面上设有通风构造。

13、进一步地,所述采光构造的内部设置有保温设施和遮阳设施,所述保温设施和所述遮阳设施沿着采光构造随形设置;

14、或者,所述采光构造的外部设置有保温设施,所述保温设施随形覆盖在采光构造上;

15、或者,所述采光构造的外部设置有保温设施,所述保温设施随形覆盖在采光构造上,在建筑本体的屋檐可设置有天沟,所述天沟设置在保温设施的顶部;

16、或者,所述采光构造的内部设有集保温与遮阳于一体的设施,用于实现在不同季节不同时间的保温作用或遮阳作用。

17、进一步地,所述采光构造的采光面为包括内层采光构造和外层采光构造的双层构造;

18、或者,所述采光构造整体为包括内层采光构造和外层采光构造的双层构造。

19、进一步地,内层采光构造和外层采光构造之间设置有覆盖在内层采光构造上的保温设施,外层采光构造的外侧设置有遮阳设施;

20、或者,内层采光构造和外层采光构造之间设置有覆盖在内层采光构造上的保温设施和靠近外层采光构造内侧的遮阳设施。

21、进一步地,所述地下室的墙面和/或地面内设有防止蓄热能量散失的绝热层。

22、本发明具有以下有益技术效果:

23、本发明针对多层建筑本体的特点,将多层建筑本体的采光面设计为敞开式结构,通过采光构造和蓄热墙体系统实现了多层建筑本体的每层都能够利用采光构造采光面接收的热量在每一层空间中内循环,实现暖气、空调的功能,使整体空间不因为采暖而消耗能源。

24、本发明建筑本体的每层楼板向采光构造内延伸分为与玻璃幕墙相接和不相接两种形式,与玻璃幕墙相接的形式,地面可利用天然土壤进行种植,建筑的一层以上则可以利用盆栽种植植物;与玻璃幕墙不相接的形式,形成挑高空间,在地面利用天然土壤种植,植物与每一层共享,植物具有足够的生长空间,种植高大植物,建筑物内生态系统适宜工作和生活。

25、本发明建筑在南方时采光构造的内部设置有保温设施和遮阳设施,保温设施和遮阳设施沿着采光构造随形设置,或者建筑在北方时采光构造的外部设置有保温设施,所述保温设施随形覆盖在采光构造上,夜晚保温设施升起遮盖住采光构造,保温防冻稳定室内温度,白天保温设施升起,采光构造采光效果良好,有效利用太阳能。本发明是一种不设置采暖、通风换气设备和不消耗能源的前提下,能够对房屋的温度、湿度等参数调节的节能生态建筑物。

26、本发明围绕建筑全生命周期免维护,保证质量和安全,最大限度地节约资源和保护环境,满足绿色建造要求,适用于零碳建筑、符合相关高性能技术指标要求的集建筑工业化、装配式保温与结构一体化的围护建筑结构,实现保温与结构同寿命。本发明围绕减少建筑直接和间接碳排放,依托超低能耗建筑,集寒地建筑朝向、建筑可再生能源与廉价清洁能源有效利用、建筑光储蓄热、建筑遮阳、绿色建造于一体的新型零碳或者近零碳建造技术,并与建筑规划、建筑单体设计、工业化部件部品制造、装配式建造同步实施。

技术特征:

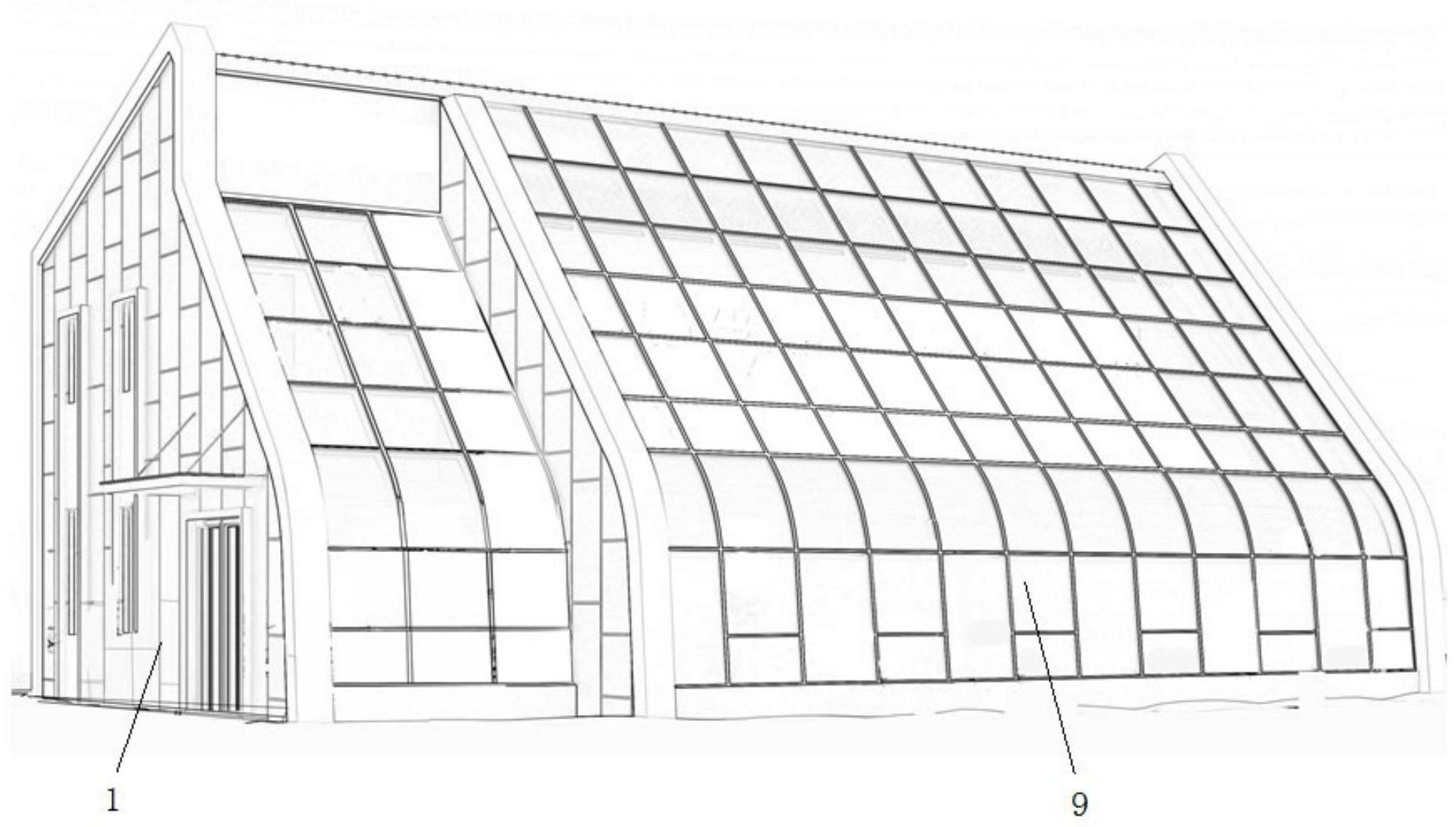

1.一种零碳或近零碳生态建筑,包括建筑本体(1),其特征在于:在所述建筑本体(1)的朝阳面设置有采光构造(9),所述采光构造(9)和建筑本体(1)之间形成采光蓄热空间,所述采光构造(9)的采光面的倾角根据不同城市冬至当地日照最佳倾角来设置,使太阳光线尽可能垂直照射在所述采光面上。

2.根据权利要求1所述的一种零碳或近零碳生态建筑,其特征在于:

3.根据权利要求1所述的一种零碳或近零碳生态建筑,其特征在于:

4.根据权利要求3所述的一种零碳或近零碳生态建筑,其特征在于:所述采光幕墙(10)为玻璃幕墙或透光膜幕墙;玻璃幕墙(10)上的玻璃为遮阳玻璃或光致变色玻璃。

5.根据权利要求1所述的一种零碳或近零碳生态建筑,其特征在于:所述建筑本体(1)可设置有地下室(7),所述地下室(7)延伸至采光蓄热空间对应的地面下方,所述采光蓄热空间的地面设置有透光玻璃(8),使得太阳光线经由采光构造(9)的采光面、透光玻璃(8)照射进所述地下室(7)。

6.根据权利要求1所述的一种零碳或近零碳生态建筑,其特征在于:所述建筑本体(1)为单层或二层及以上楼体,当所述建筑本体(1)为楼体时,所述楼体的楼面板(6)向采光构造(9)内延伸至与采光构造(9)相接触,所述采光蓄热空间被楼板分割成多个与楼体对应层相连通的空间。

7.根据权利要求1所述的一种零碳或近零碳生态建筑,其特征在于:

8.根据权利要求1-7任意一项所述的一种零碳或近零碳生态建筑,其特征在于:

9.根据权利要求1所述的一种零碳或近零碳生态建筑,其特征在于:

10.根据权利要求9所述的一种零碳或近零碳生态建筑,其特征在于:

11.根据权利要求5所述的一种零碳或近零碳生态建筑,其特征在于:所述地下室(7)的墙面和/或地面内设有防止蓄热能量散失的绝热层。

技术总结

一种零碳或近零碳生态建筑,本发明涉及节能建筑技术领域。本发明为了解决现有技术中零碳建筑物在供暖方式选择上,大都仍依赖市政热网集中供暖,能源消耗不达标等问题。本发明包括建筑本体,在所述建筑本体的朝阳面设置有采光构造,所述采光构造和建筑本体之间形成采光蓄热空间,所述采光构造的采光面的倾角根据不同城市冬至当地日照最佳倾角来设置,使太阳光线尽可能垂直照射在所述采光面上。本发明用于节能建筑。

技术研发人员:翟洪远,张司本,武威怡,林宣佐,吕琳,穆林森,林国海

受保护的技术使用者:黑龙江鸿盛农业科技开发股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!