变摩擦力耗能的装配式减震隔墙-框架结构及其施工方法

本发明涉及土木建筑减震,具体涉及一种变摩擦力耗能的装配式减震隔墙-框架结构及其施工方法。

背景技术:

1、隔墙是框架结构的重要组成部分,具有围护、保温、防潮、隔音等功能。结构抗震设计中,通常忽略隔墙的建模,仅将隔墙简化为线荷载,并采用周期折减的方式考虑隔墙对结构的影响。然而,上述设计方法实际忽略了隔墙脆性易损的特点。隔墙与外围框架结构间的强约束效应一方面会造成隔墙在地震下发生严重损伤,另一方面会显著增加结构的抗侧刚度,进而改变原结构的平面刚度和竖向刚度,使结构可能出现薄弱层破坏、短柱破坏,有悖于“强柱弱梁”设计理念的实现。

2、如何实现隔墙在地震下的损伤控制和韧性提升具有重要科学意义。为实现上述目标,国内外学者主要从“加固”、“削弱”两个方面对隔墙的损伤控制进行研究。“加固”方案通过“硬抗”避免墙体发生严重损伤,主要实现方法包括墙内设置钢筋或栓钉(如图1所示)、墙面采用纤维复合增强材料加固等。“削弱”方案则基于隔墙和框架“解耦”的思路实现隔墙损伤控制,主要实现方法包括改变墙框边界连接构造(如采用柔性连接)、墙体间连接构造(如隔墙内设置多条预设滑动缝,如图2、图3所示)等。比较现有技术方案及相关试验结果可以发现,当隔墙采用“削弱”方案进行损伤控制和韧性提升时,其效果通常优于“加固”方案,但仍存在以下问题需进一步改善和解决:

3、1.减震能力弱

4、利用隔墙间的滑动摩擦耗能是实现隔墙具备减震功能的主要方法。滑动摩擦耗能的耗能能力大小与滑动摩擦面的法向力、摩擦系数相关,由于隔墙具有向轻质化发展的趋势,因此现有技术方案(如专利:202210367123.3)通常通过铺设摩擦层(提高摩擦系数)使隔墙具备一定的减震功能。然而需要明确的是,如图4所示,现有技术方案提供的摩擦力-位移包络曲线多为扁平矩形,耗能能力相对有限,当结构遭受中震或大震作用时,现有技术方案为结构提供的附加阻尼比通常较小,难以有效降低地震作用。因此,如何在提高摩擦系数的基础上实现滞回行为可预测、可设计,并进一步提高滑动摩擦面的法向力而不改变隔墙轻质化的特点,使隔墙能够为结构提供相对较高的附加阻尼比是实现隔墙消能减震、韧性提升的重要研究方向之一。

5、2.损伤控制难

6、为实现隔墙的整体损伤控制,现有技术方案(如专利号:cn201110156375.3与202210367123.3)通常将隔墙划分为多个隔墙单元,当地震发生时,隔墙单元将沿单元间的预设滑动缝发生滑动并因此在墙面中部留有多条滑动贯穿裂缝(如图2、图3所示),这在一定程度上将影响震后的修复时间与成本。对于震后需承担救灾、救治等任务的重点设防类建筑,隔墙内通常埋有设备管线,一旦现有技术方案的隔墙(隔墙内设有较多预设滑动缝)在震时发生滑动,将有较大概率造成隔墙内的设备管线发生损坏,进而对震后救灾、救治工作造成影响。

7、3.双向协同差

8、实际地震作用下,隔墙处于双向受力状态,面内行为与面外行为相互影响、相互制约,故需将隔墙看作面内位移型、面外加速度型的非结构构件,从该角度而言,隔墙的地震损伤控制相较于结构构件更为困难。然而,现有技术方案(如专利号:cn201110156375.3与202210367123.3)通常仅考虑了隔墙在面内荷载作用下的减震行为,而未考虑其在面内、面外双向荷载作用下的行为,因此在一定概率上会造成隔墙在实际地震作用下过早退出工作,无法实现预期的消能减震目标。

9、4.施工协同低

10、随着建筑装配化的普及,采用预制隔墙板代替传统砌体隔墙已是目前行业领域的发展趋势,但现有技术方案仍较多基于传统砌体隔墙开展减震性能研究。尽管目前基于预制隔墙板也开展了一定量的研究,但其多采用横向预制隔墙板或大面积预制隔墙板:当采用横向预制隔墙板时,通常认为其更适合于工厂类建筑的外立面,其面外承载力和适用跨度较小;当采用大面积预制隔墙板时,通常不便于隔墙板构件的进场与安装。此外,总结现有技术方案发现目前部分隔墙减震技术更适合于新建建筑,例如需预埋连接件、连接筋等,然而我国当前既有建筑面积已超720亿平方米,其中30%~50%的建筑物出现安全性降低或功能退化等问题,因此如何将隔墙减震技术同既有建筑抗震性能提升结合是该技术领域的重要发展方向。

技术实现思路

1、本发明的目的是为克服现有技术的不足,提供一种变摩擦力耗能的装配式减震隔墙-框架结构及其施工方法,能够在适配现有施工工艺、增加结构装配率的同时,提高隔墙的整体损伤控制能力和双向变形协同能力,并通过利用框架节点转动和层间变形,使隔墙具备变摩擦力、变阻尼耗能的特点,进而有效降低地震作用,实现隔墙与结构的韧性提升。

2、本发明提供的技术方案如图5所示,该技术方案结合现有抗震设计方法,设计为小震解耦工作状态与中、大震变摩擦减震工作状态。下面解释本发明设计的两种工作状态及工作原理。

3、小震解耦工作状态:当变摩擦力耗能的装配式减震隔墙-框架结构遭受小震地震作用时,隔墙进入小震解耦工作状态。该工作状态下,隔墙将在水平地震往复力作用下发生摩擦滞回耗能,此时的滑动摩擦力近似等于墙体重力与滑动面摩擦系数的乘积,由于该状态下摩擦力通常较小,且隔墙的左右两侧及顶部与外围框架主要通过柔性连接,因此隔墙与框架间的约束效应被显著释放,结构可近似等效为纯框架体系。

4、中、大震变摩擦减震工作状态:当变摩擦力耗能的装配式减震隔墙-框架结构遭受中、大震地震作用时,隔墙进入变摩擦减震工作状态。图6为本发明进入变摩擦减震工作状态前的示意图。图7为本发明进入变摩擦减震工作状态的示意图,该工作状态下,隔墙板上侧角部的橡胶垫因框架节点发生转动而受压,使隔墙间接收到因节点转动造成的压力,进而增大摩擦面的法向力,且该法向力将随结构层间位移的增大而增大。对隔墙取受力隔离体,如图8所示,此时隔墙受到外围框架的水平推力、橡胶垫传递的竖向压力、摩擦面的水平摩擦力和法向力、隔墙自重。相较于恒定摩擦耗能机制,本发明提供的技术方案基于隔墙变摩擦力滑动耗能的工作机制,可在显著释放墙框约束效应的同时,随地震强度增大而提高隔墙的摩擦阻尼耗能,增加结构的附加阻尼比,降低地震作用,避免传统隔墙易造成的刚度突变显著、顶层位移大、层间位移超限和扭转不规则等问题。

5、本发明提供的技术方案基于上述两种工作状态和在隔墙板间设置抗剪件的方法可有效实现隔墙的整体损伤控制,即隔墙不会在地震作用下出现多条板间滑动裂缝或板内出现大面积严重破坏。特别地,由于隔墙可实现较好的面内损伤控制,所以隔墙在面外地震惯性力的作用下不会因面内损伤过大而造成面外承载力的显著降低,故可有效降低隔墙发生面外倒塌的概率。同时,当结构遭受双向地震作用时,本发明提供的一种变摩擦力耗能的装配式减震隔墙将允许隔墙发生一定的翘动而不显著影响隔墙变摩擦力耗能机制的实现。

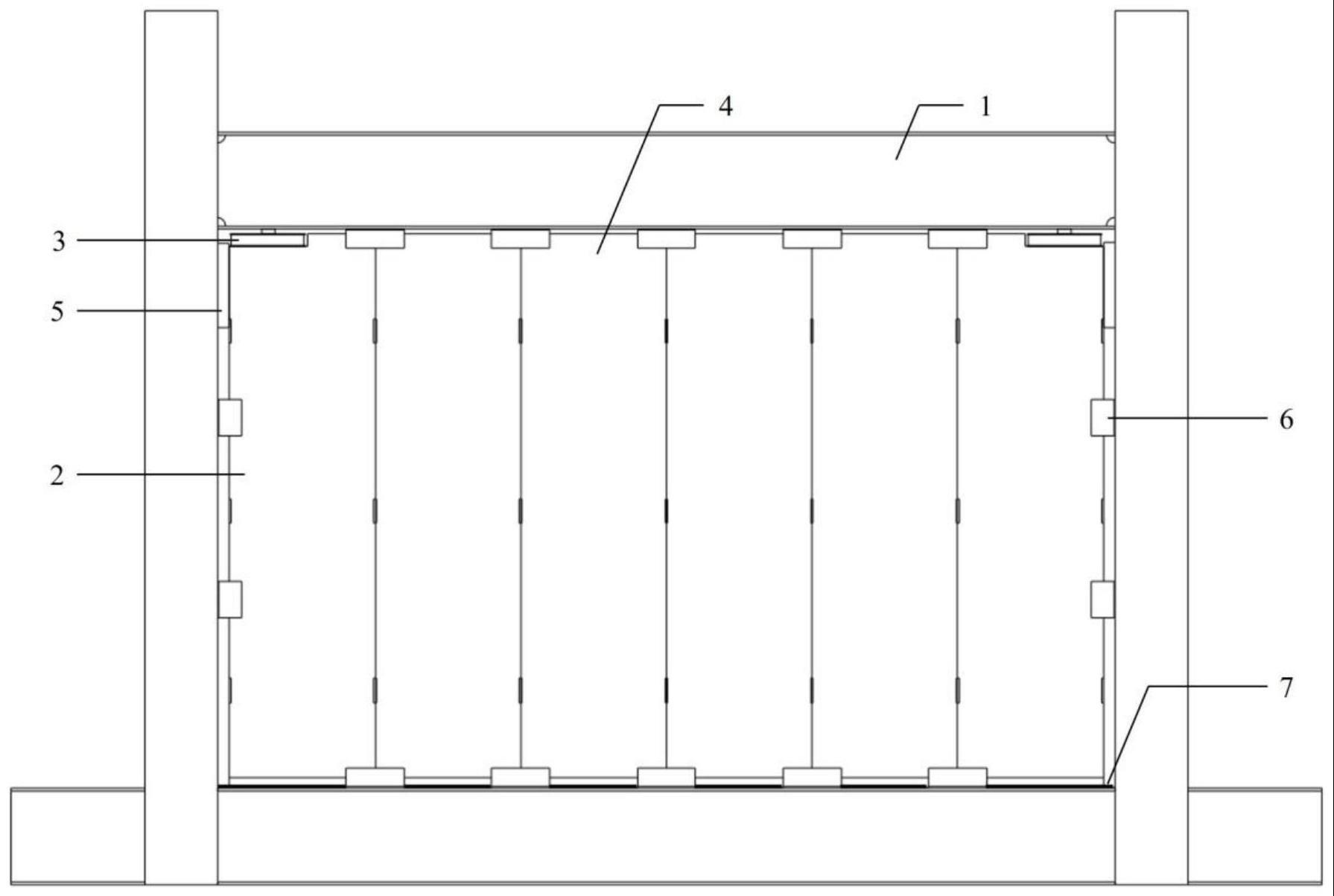

6、具体地,为实现上述工作状态与目的,本发明采用下述技术方案,包括外围框架、装配式减震隔墙板、橡胶垫、摩擦减震层、水平传力卡件、角钢约束件。

7、所述外围框架包括框架顶梁、框架底梁和框架左柱、框架右柱,所述框架顶梁与框架底梁等长且平行,且框架顶梁、底梁的两端分别与所述框架左柱、右柱可靠连接。

8、所述装配式减震隔墙板包括两块边侧装配式减震隔墙板和若干中间装配式减震隔墙板。

9、所述边侧装配式减震隔墙板的基本形状为竖直长方体条板,但在上侧角部设置切口,下部设置包边角钢,内部按构造配筋并沿墙板高度的两侧设置抗剪件。

10、进一步地,所述切口处安装有橡胶垫,所述橡胶垫由上至下依次包括上封板、橡胶、下封板,可根据需求按照现行隔震橡胶垫的相关规范进行刚度设计。通过设置橡胶垫可以降低墙板和卡件的损伤,使得摩擦耗能可设计、可预测。

11、进一步地,所述上封板的刚度通常较大且顶部有一凸起,所述凸起与所述框架顶梁底面接触;所述下封板与所述切口可采用环氧树脂胶或其他方式进行可靠连接。需要说明的是,所述凸起和所述上封板的设置可以实现所述橡胶垫在面内、面外荷载作用下均为近似均匀受压状态,使所述橡胶垫的竖向刚度具备可设计性和可预测性。

12、进一步地,所述包边角钢位于所述边侧装配式减震隔墙板的底部两侧,进而可避免所述装配式减震隔墙板在双向荷载作用下底部出现应力集中现象,并与所述构造配筋焊接连接。

13、进一步地,所述构造配筋可按现行轻质隔墙板规范进行设计,所述抗剪件与所述构造配筋焊接连接,即所述包边角钢、所述构造配筋、所述抗剪件共同形成所述边侧装配式减震隔墙板的钢筋笼骨架。

14、所述中间装配式减震隔墙板与所述边侧装配式减震隔墙板的构造相同,但不在上侧角部设置所述切口,不含所述橡胶垫。

15、进一步地,所述中间装配式减震隔墙板与所述边侧装配式减震隔墙板的拼接及若干所述中间装配式减震隔墙板间的拼接,在拼接时使抗剪件互相对齐并紧密贴合。

16、进一步地,所述装配式减震隔墙板间的可靠连接通过抗剪件间对接后的焊缝连接实现。所述焊缝连接沿所述抗剪件紧密贴合后的间隙均匀、通长施焊。

17、所述装配式减震隔墙板位于所述框架底梁顶部,两者之间设有摩擦减震层,所述摩擦减震层可由低强度砂浆铺设于所述框架底梁顶部表面而成。

18、进一步地,所述边侧装配式减震隔墙板与所述框架左柱、所述框架右柱的间隙顶部设有水平传力卡件,所述水平传力卡件可通过在所述间隙支模浇筑高强度混凝土(或高强度砂浆等)成型。需要说明的是,所述水平传力卡件是使所述装配式减震隔墙板在水平地震往复力作用下发生滑动摩擦的主要传力元件。

19、进一步地,所述装配式减震隔墙板与所述框架顶梁、所述框架左柱和所述框架右柱的其他间隙填充柔性材料,所述柔性材料应具备保温、隔音、防潮等功能。

20、进一步地,所述角钢约束件可按现行轻质隔墙板规范安装于所述装配式减震隔墙板与所述外围框架间,以确保所述装配式减震隔墙板具有可靠的面外承载能力。

21、本发明还公开了一种变摩擦力耗能的装配式减震隔墙-框架结构法的施工方法,包括以下步骤:

22、步骤1:在预制工厂内完成装配式减震隔墙板的制作,并运输至施工现场;

23、步骤2:完成外围框架施工,并在框架内定位装配式减震隔墙板位置;

24、步骤3:同步安装装配式减震隔墙板、摩擦减震层和角钢约束件;

25、步骤4:安装水平传力卡件;

26、步骤5:对外围框架与装配式减震隔墙板的其他间隙填充柔性材料。

27、与现有技术相比,本发明至少能够实现以下有益效果:

28、1.提升消能减震能力

29、一种变摩擦力耗能的装配式减震隔墙-框架结构具备小震解耦工作状态与中、大震变摩擦减震工作状态,因此与现有技术方案相比,本发明在小震下可忽略墙框约束效应,将结构近似等效为纯框架体系,在结构设计阶段可实现结构自振周期的少折减或不折减,优化结构设计;在中、大震下,本发明提供的滑动摩擦耗能能力随节点转动、层间位移的增大而提高,因此具备地震作用越大,消能减震能力越强、附加阻尼比相对更高的特点,可有效解决现有技术方案耗能能力不足、滞回行为预测较难和传统隔墙易发生刚度突变、顶层位移大、层间位移超限和扭转不规则等问题。

30、2.实现整体损伤控制

31、变摩擦力耗能的装配式减震隔墙-框架结构实现了隔墙与框架的解耦,故可有效释放墙框约束效应,避免隔墙因刚度过大而发生大面积损伤。与现有技术方案相比,本发明基于将滑动面置于底部和在隔墙板间设置抗剪件的思路,可最大程度实现隔墙的整体损伤控制,有效避免隔墙墙面内出现多条滑动贯穿裂缝,进而有望在一定程度上减少结构的震后修复时间与成本,贴合“韧性城乡”建设目标。

32、3.提高双向协同耗能

33、变摩擦力耗能的装配式减震隔墙-框架结构可实现较好的面内损伤控制,因此隔墙在面外地震惯性力作用下不会因面内损伤过大而造成面外承载力的显著降低。与现有技术方案相比,当结构遭受双向地震作用时,本发明提供的技术方案允许隔墙发生一定的翘动而不显著影响隔墙变摩擦力耗能机制的实现,故可基本实现面内耗能能力与双向耗能能力相近的目标。

34、4.适配现有施工条件

35、变摩擦力耗能的装配式减震隔墙-框架结构采用竖向预制隔墙板拼接组成,因此相较于现有技术方案本发明能更好地应用于住宅、办公、商业等多类建筑。此外,由于本发明具备对既有建筑干预小、不改变既有建筑结构构件受力的特点,所以仍可应用于既有建筑的抗震性能提升。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!