一种大跨度空间结构温度变形自适应组合隔震装置

本发明涉及土木工程建筑隔震,尤其是涉及一种大跨度空间结构温度变形自适应组合隔震装置。

背景技术:

1、大跨度空间结构屋盖普遍应用于机场航站楼、铁路枢纽、体育馆、会展中心等大型公共建筑中。此类屋盖结构依赖空间多维传力实现大空间覆盖,其结构拓扑和构件组合规则决定了屋盖中无法设置结构缝(抗震缝、温度缝、沉降缝)。

2、对于大跨度刚性空间结构屋盖,有两个关键问题需要在结构设计和施工建造阶段予以解决:其一,此类屋盖结构重量相对较大,当其被用于中高烈度区时,需采用合理方式降低屋盖传递至下部支承结构的惯性力,保障整体结构安全,提高下部结构设计的经济性;其二,此类屋盖结构内部不能设缝,故当其被用于昼夜/季节温差显著的地域时,由结构温度胀缩引起的结构边缘位移或内部温度应力需要被妥善释放。

3、解决上述问题的最有效方式是采用屋盖隔震(高位隔震)技术,即用隔震支座连接上部重型屋盖与下部结构(柱顶、转换梁等)。既有研究表明:屋盖隔震可大幅降低大型屋盖的水平加速度响应,显著减控屋盖传递至下部结构的惯性力,降低整体结构等效地震作用。屋盖隔震的另一优势在于可利用隔震支座的柔度释放结构边缘温度位移和内部温度应力:与刚性约束不同,柔性隔震支座相当于大型屋盖结构的一种(弱)弹性边界,其对结构温度应力/应变的约束程度低,可大幅降低结构在升/降温工况下的内力水平。

4、但是,当采用隔震支座支承跨度很大的空间结构屋盖,且结构建造于昼夜/季节温差很大的地域时,其温度变形往往引发较大的支座移位,使得隔震支座上、下两端的相对位移超限。以应用最广的橡胶隔震支座为例:某些情况下,隔震支座仅在温度波动工况下即出现100%~200%的剪切应变,不仅严重削弱隔震支座的变形裕度,影响其在地震作用下的变形能力,而且严重影响橡胶隔震支座的耐久性(高应变状态下的橡胶材料老化更快)。

5、专利申请cn102979181a公开了一种用于大跨度空间结构(网架)的智能隔震减震镍钛合金支座,该合金支座包括上下钢板,两钢板之间有镍钛合金弹簧,下钢板上置有镍钛合金圆柱体,合金圆柱体内有温控器,上钢板和下钢板之间每个对角斜向连接有多根合金丝绳;用于智能隔震减震,如果竖向外载荷过大,当镍钛合金圆柱体的上端与上钢板的下表面接触时,双程形状记忆效应的镍钛合金圆柱体依靠温控装置对其进行升温,当由室温(20℃)上升到逆相变点温度(100℃)时,合金圆柱体就会自动伸长(恢复)到预定的长度,把上钢板的高度向上增大,随后温度下降至室温(20℃),合金圆柱体就会自动缩短到原来的高度,这样反复循环,直到上钢板处在某一高度以上为止,达到自动智能控制上钢板竖向位移的能力,但是需要额外的电力输入,成本较高。

6、专利申请cn115324205a公开了准零刚度竖向隔震器,包括底板、盖板、正刚度弹性元件和负刚度弹性元件,正刚度弹性元件和负刚度弹性元件分别预压缩在底板和盖板之间,正刚度弹性元件和负刚度弹性元件均为碟形弹簧组合而成的碟簧组,正刚度弹性元件包括设置在底板中心的中碟簧组、位于中碟簧组外周的小碟簧组,负刚度弹性元件为位于正刚度弹性元件外周的大碟簧组,小碟簧组、中碟簧组和大碟簧组中的碟形弹簧半径依次增大,可满足大跨度空间结构的竖向隔震要求,但是无法满足在实现隔震功能的前提下避免上部屋盖产生过大水平位移或跌坠。

技术实现思路

1、本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种大跨度空间结构温度变形自适应组合隔震装置,能够实现在升降温场景下的“零刚度、零抗力”特征,同时保障其在地震作用场景下的“有限刚度、有限抗力”特征,进而提高橡胶隔震支座的耐久性及在地震作用下的可靠性。

2、本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:

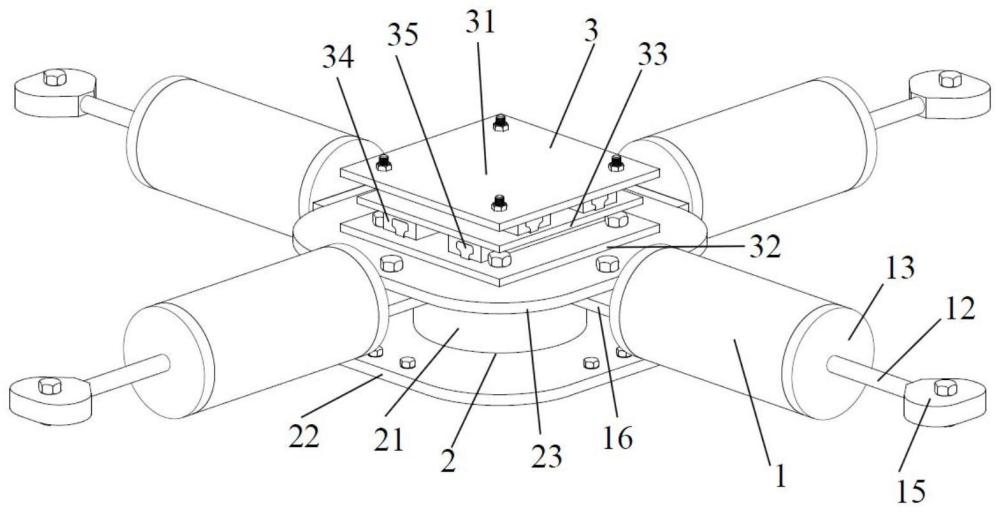

3、本发明提供一种大跨度空间结构温度变形自适应组合隔震装置,安装在上部重型屋盖与下部结构之间,包括:自适应被动式粘滞阻尼器、橡胶隔震支座、双向滑动支座,双向滑动支座设于橡胶隔震支座上,自适应被动式粘滞阻尼器与橡胶隔震支座连接,设有多个,并沿橡胶隔震支座周向均匀分布,该阻尼器呈现“低应变率下无刚度无抗力、高应变率下有刚度有抗力”的特征;

4、自适应被动式粘滞阻尼器包括组合活塞、活塞杆、高强密封圈、钢结构外壳、第一端部连接板、第二端部连接板,活塞杆一端连接组合活塞,另一端连接第一端部连接板,两个高强密封圈和钢结构外壳两端固定连接,组合活塞设于高强密封圈和钢结构外壳内部空间,第一端部连接板设于高强密封圈和钢结构外壳外部,高强密封圈和钢结构外壳内部空间设有阻尼介质,活塞杆可沿轴向在高强密封圈和钢结构外壳内部空间滑动;

5、组合活塞包括主活塞体、圆形堵片,两个圆形堵片设于主活塞体两侧,主活塞体与圆形堵片沿环向均匀设有多个小凹槽,凹槽内设有短弹簧,实现主活塞体与圆形堵片间的连接,主活塞体中心内凹,两侧圆形堵片一侧扁平、另一侧外凸,对称分布于主活塞体两侧,且凸起面与主活塞体连接;

6、双向滑动支座包含上连接板、下连接板、中间层,上连接板和中间层之间、下连接板和中间层之间均设有相互嵌套连接的第一卡槽、第二卡槽,第一卡槽、第二卡槽可以限制橡胶隔震支座的移动方向。

7、进一步的,圆形堵片外侧各设有一个垫片,用于将组合活塞固定于活塞杆上。

8、进一步的,上连接板和中间层之间设有的第一卡槽、第二卡槽与下连接板和中间层之间设有的第一卡槽、第二卡槽在水平面上相互垂直。

9、进一步的,橡胶隔震支座包括组合体、底板、顶板,组合体一端与底板连接,另一端与顶板连接,下连接板和顶板连接,第二端部连接板和顶板连接。

10、进一步的,组合体为多层橡胶和钢板交叠组合体,组合体外围为圆形。将钢板作为橡胶隔震支座的加劲材料,提高了橡胶隔震支座的竖向承载力,使其能够承受大跨度空间重型屋盖的较大荷载。

11、进一步的,底板沿四周每边各设有两个第一螺栓孔,通过第一螺栓孔和设于其上的螺栓实现橡胶隔震支座与下部结构的稳固连接。

12、进一步的,顶板上设有两类螺栓孔:第二螺栓孔设于所述顶板的四角,通过第二螺栓孔和设于其上的螺栓连接隔震支座与上部重型屋盖;第三螺栓孔沿所述顶板周向设于每边中线处,且各边仅设一个第三螺栓孔,所述第三螺栓孔和其上设有的螺栓用于连接橡胶隔震支座与自适应被动式粘滞阻尼器,同时不限制自适应被动式粘滞阻尼器在水平面内的转动。

13、进一步的,第二端部连接板上设有第五螺栓孔,第二端部连接板通过第五螺栓孔和其上设有的螺栓和顶板连接。

14、进一步的,第一端部连接板上设有第四螺栓孔,第一端部连接板通过第四螺栓孔和其上设有的螺栓与屋盖连接。

15、进一步的,阻尼介质为硅油。

16、进一步的,主活塞体为环状,组合活塞和圆形堵片均为高强度合金钢。

17、自适应被动式粘滞阻尼器的工作原理如下:

18、发生温度变形时,应变速率较低,此时阻尼器内部组合活塞缓慢移动,因此主活塞体与圆形堵片间依然存在间隙可供阻尼介质通过,自适应被动式粘滞阻尼器呈现零刚度特征;地震场景下,高应变速率使短弹簧迅速被压缩,主活塞体与圆形堵片外观贴合。主活塞体的凹陷程度与两侧堵片的凸起程度相同,二者间空隙闭合,阻尼介质难以从中通过,阻尼器呈现出大刚度特征。

19、自适应被动式粘滞阻尼器与橡胶隔震支座、双向滑动支座组合,可实现装置在升降温场景下的“零刚度、零抗力”特征,同时保障其在地震作用场景下的“有限刚度、有限抗力”特征。

20、不同应变速率下,自适应被动式粘滞阻尼器具有不同的刚度特征。在低应变速率下,自适应被动式粘滞阻尼器内部组合活塞缓慢移动,主活塞体与圆形堵片间依然存在能使阻尼介质从其间通过的空隙,自适应被动式粘滞阻尼器呈现零刚度特征;在中、高应变速率下,与屋盖相连的活塞杆带动活塞快速运动,使得作用于组合活塞表面的推力迅速增大,进而影响内部短弹簧受压收缩发生形变。该形变使主活塞体与圆形堵片快速贴合为一个整体,内部不再存在空隙,因此阻尼介质难以通过,自适应被动式粘滞阻尼器迅速自发地实现由零刚度到大刚度连杆的转变。

21、在升降温工况下,屋盖通过双向滑动支座产生缓慢位移,由于阻尼器的“零刚度”特征,上部屋盖与橡胶隔震支座实现脱离,屋盖的形变受橡胶隔震支座约束程度很小,温度变形不会导入橡胶隔震支座,从而有效提高橡胶隔震支座的耐久性及在地震作用下的可靠性;在地震发生时,高应变速率导致自适应被动式粘滞阻尼器变为大刚度连杆,橡胶隔震支座上部与结构实现(近似)刚性连接,使得上部大跨度空间结构屋盖受到下部结构的合理约束,在实现隔震功能的前提下避免上部屋盖产生过大水平位移或跌坠。

22、此外,阻尼器选用被动控制设计构型,不额外采用主动或半主动控制设备,不产生附加能量(电力)需求,因此能够保障装置的经济性与可靠性。

23、与现有技术相比,本发明具有以下优点:

24、(1)本发明将自适应被动式粘滞阻尼器与橡胶隔震支座和双向滑动支座组合,可实现装置在升降温场景下的“零刚度、零抗力”特征,同时保障其在地震作用场景下的“有限刚度、有限抗力”特征。

25、(2)在升降温工况下,屋盖通过双向滑动支座产生缓慢位移,由于阻尼器的“零刚度”特征,上部屋盖与隔震支座实现脱离,屋盖的形变受支座约束程度很小,温度变形不会导入支座,从而有效提高橡胶隔震支座的耐久性及在地震作用下的可靠性;在地震发生时,高应变速率导致阻尼器变为大刚度连杆,支座上部与结构实现(近似)刚性连接,使得上部大跨度空间结构屋盖受到下部结构的合理约束,在实现隔震功能的前提下避免上部屋盖产生过大水平位移或跌坠。

26、(3)阻尼器选用被动控制设计构型,不额外采用主动或半主动控制设备,不产生附加能量(电力)需求,因此能够保障装置的经济性与可靠性。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!