一种放射源室结构及施工方法与流程

本发明涉及建筑结构,特别是涉及一种放射源室结构及施工方法。

背景技术:

1、肿瘤放射治疗、核磁共振(mr)和电子计算机断层扫描(ct)等医疗技术在实施过程中会有放射性射线产生,因此,对于放置有肿瘤放射治疗仪、核磁共振仪以及电子计算机断层扫描仪的房间需采用防辐射混凝土墙进行封闭,以避免放射性射线外泄对附近人的身体健康造成危害。然而,对于采用框架结构的医疗建筑来说,在框架结构中布置大片的现浇钢筋混凝土辐射屏蔽墙会极大的改变建筑的结构刚度,造成建筑结构竖向刚度突变,以及平面刚心偏心,而竖向刚度突变以及平面刚心偏心布置会使结构产生多项不规则项,对建筑结构的抗震性能不利。

2、因此,亟需一种放射源室结构及施工方法,以解决上述问题。

技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种放射源室结构及施工方法,能够降低放射源室对建筑主体框架结构刚度的影响。

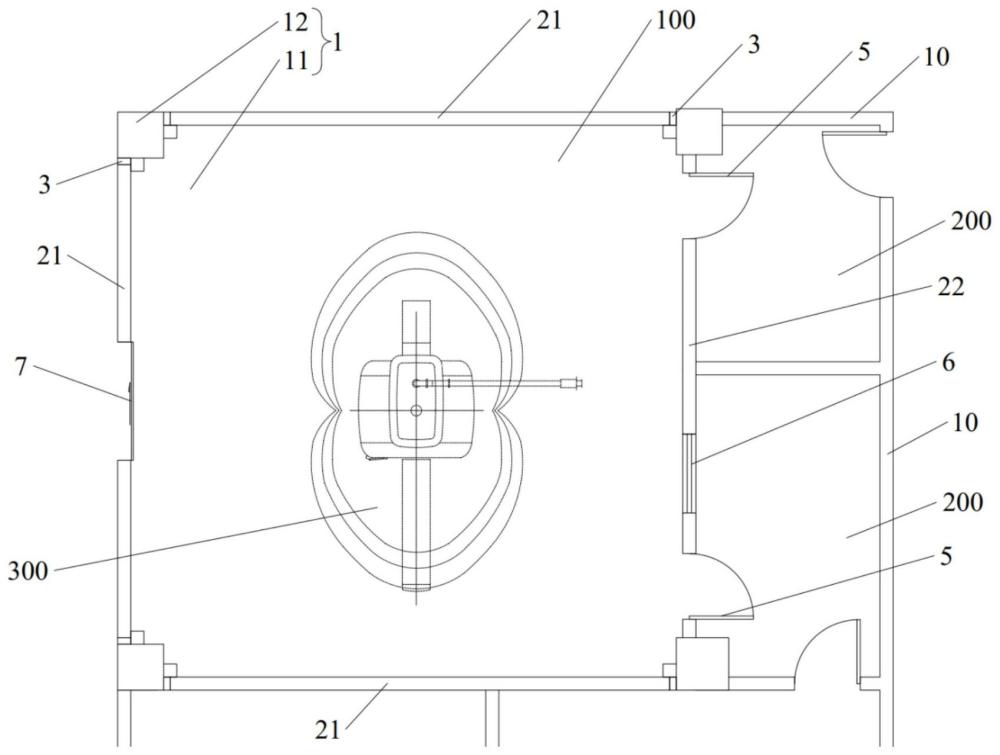

2、为了实现上述目的,本发明提供了一种放射源室结构,包括:

3、建筑主体框架,其包括本层框架、多个本层框架柱和上层框架,多个所述本层框架柱间隔固设于所述本层框架上,所述上层框架固设于多个所述本层框架柱上;

4、多个防辐射墙,各所述防辐射墙均固设于所述本层框架上,且分别位于相邻两个所述本层框架柱之间;

5、所述本层框架、所述上层框架、多个所述本层框架柱和多个所述防辐射墙围设形成放射源室,多个所述防辐射墙中包括若干个第一防辐射墙,所述第一防辐射墙与所述本层框架柱之间以及所述第一防辐射墙的顶端端面与所述上层框架之间均设置有间隔缝,所述建筑主体框架具有能够遮挡所述间隔缝靠近所述放射源室一侧的遮挡结构。

6、作为上述技术方案的改进,所述上层框架包括:

7、上层楼板,其固设于所述本层框架柱上方,所述第一防辐射墙的顶端端面与所述上层楼板之间设置有所述间隔缝;

8、第一上层框架梁,其固设于所述上层楼板下方,且连接相邻两个所述本层框架柱。

9、作为上述技术方案的改进,所述建筑主体框架还包括设置于所述第一防辐射墙与所述本层框架柱连接处的凸榫,所述凸榫固设于所述本层框架柱上,且位于所述第一防辐射墙靠近所述放射源室的一侧,所述第一上层框架梁设置于所述第一防辐射墙靠近所述放射源室的一侧,所述凸榫顶端与所述第一上层框架梁连接形成所述遮挡部件。

10、作为上述技术方案的改进,还包括滑动层,所述凸榫与所述第一防辐射墙贴合的一侧以及所述第一上层框架梁与所述第一防辐射墙贴合的一侧均包覆有所述滑动层。

11、作为上述技术方案的改进,还包括缓冲层,所述间隔缝内填充有所述缓冲层。

12、作为上述技术方案的改进,所述防辐射墙包括:

13、钢筋笼,其底端锚入所述本层框架内;

14、混凝土,其用于包覆所述钢筋笼。

15、作为上述技术方案的改进,本层框架包括:

16、本层楼板,所述本层框架柱固设于所述本层楼板上;

17、本层框架梁,其固设于所述本层楼板下方,所述钢筋笼底端穿过所述本层楼板伸入所述本层框架梁内。

18、作为上述技术方案的改进,还包括第一防辐射门和观察窗,多个所述防辐射墙中还包括第二防辐射墙,所述第二防辐射墙上设置有所述第一防辐射门和所述观察窗,所述第二防辐射墙与相邻的所述本层框架柱固连;

19、所述上层框架还包括第二上层框架梁,所述第二上层框架梁固设于所述上层楼板下方,且连接相邻两个所述本层框架柱,所述第二上层框架梁设置于所述第二防辐射墙上方,且与所述第二防辐射墙固连。

20、作为上述技术方案的改进,所述第一防辐射墙设置有三个,所述第二防辐射墙设置有一个,相邻两个所述防辐射墙之间垂直设置。

21、本发明还提供一种放射源室结构施工方法,用于上述任一项所述的放射源室结构的施工,包括如下步骤:

22、s1、施工建筑主体框架;

23、s2、根据放射源室位置在建筑主体上安装缓冲层,并施工防辐射墙。

24、与现有技术相比,本发明有益效果在于:

25、本发明的放射源室结构及施工方法,多个防辐射墙中包括若干个第一防辐射墙,第一防辐射墙底部固设于本层框架上,但是顶面与上层框架之间以及左右两端与本层框架柱之间均设置间隔缝,也即是说,第一防辐射墙只有底部与建筑主体框架固连,左右两端以及顶面均不与建筑主体框架固连,从而降低了第一防辐射墙对建筑主体框架的结构刚度的影响,进而降低放射源室的设置对建筑主体框架的结构刚度的影响,也即是降低了建筑主体框架在放射源室设置处的竖向刚度突变以及平面刚心偏心。并且建筑主体框架具有能够遮挡间隔缝靠近放射源室一侧的遮挡结构,避免了放射源室内的放射性射线经间隔缝发生泄露。

技术特征:

1.一种放射源室结构,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的放射源室结构,其特征在于,所述上层框架(13)包括:

3.根据权利要求2所述的放射源室结构,其特征在于,所述建筑主体框架(1)还包括设置于所述第一防辐射墙(21)与所述本层框架柱(12)连接处的凸榫(14),所述凸榫(14)固设于所述本层框架柱(12)上,且位于所述第一防辐射墙(21)靠近所述放射源室(100)的一侧,所述第一上层框架梁(132)设置于所述第一防辐射墙(21)靠近所述放射源室(100)的一侧,所述凸榫(14)顶端与所述第一上层框架梁(132)连接形成所述遮挡结构。

4.根据权利要求3所述的放射源室结构,其特征在于,还包括滑动层(4),所述凸榫(14)与所述第一防辐射墙(21)贴合的一侧以及所述第一上层框架梁(132)与所述第一防辐射墙(21)贴合的一侧均包覆有所述滑动层(4)。

5.根据权利要求1所述的放射源室结构,其特征在于,还包括缓冲层(3),所述间隔缝内填充有所述缓冲层(3)。

6.根据权利要求1-5任一项所述的放射源室结构,其特征在于,所述防辐射墙包括:

7.根据权利要求6所述的放射源室结构,其特征在于,本层框架(11)包括:

8.根据权利要求7所述的放射源室结构,其特征在于,还包括第一防辐射门(5)和观察窗(6),多个所述防辐射墙中还包括第二防辐射墙(22),所述第二防辐射墙(22)上设置有所述第一防辐射门(5)和所述观察窗(6),所述第二防辐射墙(22)与相邻的所述本层框架柱(12)固连;

9.根据权利要求8所述的放射源室结构,其特征在于,所述第一防辐射墙(21)设置有三个,所述第二防辐射墙(22)设置有一个,相邻两个所述防辐射墙之间垂直设置。

10.一种放射源室结构施工方法,其特征在于,用于权利要求1-9任一项所述的放射源室结构的施工,包括如下步骤:

技术总结

本发明涉及建筑结构技术领域,公开了一种放射源室结构及施工方法,放射源室结构包括建筑主体框架和多个防辐射墙。建筑主体框架包括本层框架、多个本层框架柱和上层框架,多个本层框架柱间隔固设于本层框架上,上层框架固设于多个本层框架柱上。各防辐射墙均固设于本层框架上,且分别位于相邻两个本层框架柱之间。本层框架、上层框架、多个本层框架柱和多个防辐射墙围设形成放射源室,多个防辐射墙中包括若干个第一防辐射墙,第一防辐射墙与本层框架柱之间以及第一防辐射墙的顶端端面与上层框架之间均设置有间隔缝,建筑主体框架具有能够遮挡间隔缝靠近放射源室一侧的遮挡结构。

技术研发人员:何远,朱乃伟,袁作春,赵松林,曾纯亮,王松帆,杨甜,廖锶禾,陵昱成,叶茂烜,熊学祥,张灿辉,王瑾

受保护的技术使用者:广州市设计院集团有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/3/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!