一种适应隔震超长结构温度应力的结构设计方法与流程

本发明涉及防振动或震动,特别是涉及一种适应隔震超长结构温度应力的结构设计方法。

背景技术:

1、隔震层是结构中带隔震支座的结构层,用于减少地震、振动或其他外部扰动对建筑物的影响。这一层通常位于建筑底部或结构的特定部位,其设计旨在降低地震或振动的传播到建筑物主体的程度,以保护建筑物和其中的设备、人员以及贵重物品的安全。

2、隔震支座是隔震层中的主要构件,其允许发生变形而不造成建筑损坏。在有隔震层的建筑中,地震波造成的破坏绝大部分通过隔震层变形耗散地震波能量。但隔震支座的变形幅度是有限的,如果因为地震之外的因素而发生了初始变形,那么在地震发生时,隔震支座的性能就会显著降低。

3、超长结构对于建筑隔震是有害的,隔震支座不仅会因为温度变化,而且会因为浇筑过程中混凝土收缩而引起隔震支座发生明显变形,降低隔震支座的性能。因此隔震超长结构要么做成多塔式,要么设置隔离缝并在缝内填充柔性材料(gb/t51408-2021)。其中前者抗震性能好于后者(常燕玲.隔震超长结构抗震性能与抗倒塌能力研究[d].兰州理工大学)。

4、但在一些特定场景下,不能设置隔离缝,也不能把结构设计为多塔式。以本发明涉及的故宫博物院北院区为例,该建筑由于外观要求,存在大量不规则项增加了设计难度。同时,为了保证结构隔震性能,需要设置一层整体刚性结构。

5、超长结构浇筑过程中的各种问题,现有技术中一般通过跳仓浇筑、设置后浇带等方式来克服。但发明人发现,这样只能避免混凝土开裂,不能避免对隔震支座造成影响。且隔震支座以上的结构以及隔震支座以下的结构对隔震支座造成影响存在显著不同,进一步增加解决问题的难度。

技术实现思路

1、本发明提供一种适应隔震超长结构温度应力的结构设计方法。

2、解决的技术问题是:在不能设置分缝,也不能把结构设计为多塔式时,隔震超长结构中存在现有技术中无法消除的隔震支座变形问题。

3、为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种适应隔震超长结构温度应力的结构设计方法,用于避免隔震超长结构因温度变化和混凝土收缩而引起隔震支座发生偏移,所述设计方法包括以下步骤:

4、步骤一:完成隔震超长结构一体化设计;

5、步骤二:将隔震超长结构分割成多个后浇多塔单元,相邻两个后浇多塔单元之间的楼板缝和墙缝统一记作隔震温度收缩带,所述隔震温度收缩带为平直的缝隙,缝隙内钢筋和混凝土均完全断开,不同楼层的隔震温度收缩带上下对齐;所述后浇多塔单元满足以下条件:

6、条件2.1:后浇多塔单元均不超长;

7、条件2.2:后浇多塔单元在从基础到屋顶的施工过程中单个后浇多塔单元整体结构不发生倾覆;

8、条件2.3:隔震温度收缩带两侧的悬挑楼板在合拢前挠度不会超标,且能保证局部构件满足施工阶段的强度和稳定性;

9、步骤三:在后浇多塔单元内设计温度后浇带,使后浇多塔单元内的剪力墙及楼板均不超长;

10、步骤四:设计各后浇多塔单元封顶后,隔震温度收缩带及温度后浇带的合拢时间段、隔震温度收缩带及温度后浇带的合拢温度。

11、进一步,若后浇多塔单元中,一个后浇多塔单元长度和宽度均为相邻的另一个后浇多塔单元对应方向上的尺寸的四分之一以下,则将这两个后浇多塔单元合并为一个,取消这两个后浇多塔单元之间的隔震温度收缩带,并在合并后的后浇多塔单元下方的隔震支座上设计预纠偏装置。

12、进一步,温度后浇带和隔震温度收缩带采用隔一设一形式设置,并避免设置在剪力或弯矩大于周边区域的位置。

13、进一步,条件2.3中,采用以下方式确保悬挑楼板在合拢前挠度不会超标:

14、悬挑楼板的悬挑端记作受力断面,取完工后的隔震超长结构在受力断面位置处的剪力,并记作断面荷载;

15、设计临时支撑结构,所述临时支撑结构在施工过程中对受力断面施加大小等同于断面荷载、方向向上的预应力。

16、进一步,所述临时支撑结构为设置在悬挑楼板受力断面的可调支撑柱,所述可调支撑柱底部带有用于带动可调支撑柱向上施加预应力的千斤顶,所述千斤顶为带仪表可测千斤顶。

17、进一步,在合拢时,所述隔震温度收缩带中的钢筋采用机械连接,所述机械连接包括套筒连接;所述隔震温度收缩带预留宽度满足以下条件:同一连接区段钢筋接头面积百分率最大为50%。

18、进一步,步骤四中,根据位置的不同,隔震温度收缩带的合拢过程分为两个阶段,隔震支座以下的隔震温度收缩带的合拢过程记作阶段1,隔震支座以上的隔震温度收缩带的合拢过程记作阶段2;阶段1中,隔震支座的安装在隔震温度收缩带合拢后进行,以免合拢过程使隔震支座偏移;

19、阶段1的合拢温度的取值范围下限为近三年当地月平均气温的最低值,并基于下限向上浮动;

20、阶段2的合拢温度的取值范围中值为近三年室内平均温度,并基于中值上下浮动;

21、阶段2的室内平均温度的计算方式如下:分别计算以下四种工况下的室内平均温度,然后对计算结果取平均值:

22、工况1:冬季采暖、夏季全空调房;

23、工况2:冬季不采暖、夏季无空调房;

24、工况3:冬季采暖、夏季无空调房;

25、工况4:冬季不采暖、夏季全空调房。

26、进一步,步骤四的阶段1中,根据当地的平均气温变化曲线,在当地月平均气温最低的月份,根据天气预报选择气温处于设计的合拢温度范围内的时间段进行合拢;

27、阶段2中,根据室内测得的温度变化情况,选择室温处于设计的合拢温度范围内的时间段进行合拢。

28、进一步,所述设计方法还包括步骤五:进行施工模拟,根据模拟结果对设计结果进行调整。

29、本发明一种适应隔震超长结构温度应力的结构设计方法与现有技术相比,具有如下有益效果:

30、本发明中,通过先在不安装隔震支座的前提下完成隔震支座下方的结构的施工,避免隔震支座以下的结构温度变化以及混凝土收缩带动隔震支座变形;然后以多塔式结构的形式完成建筑的初步施工,避免隔震支座以上的结构带动隔震支座变形;并通过调整隔震温度收缩带宽度、在后浇多塔单元边沿设置对接结构、以及设置临时支撑来确保这种临时拆分的多塔式结构能够稳定存在且能在室内合拢;最后在室内以室内平均温度完成合拢,使超长混凝土结构不会因为浇筑混凝土时产生的收缩与温度的变化使得隔震支座产生变形。以上各点结合,确保了隔震超长结构在施工及使用过程中不会因温度应力而导致隔震性能受影响。

技术特征:

1.一种适应隔震超长结构温度应力的结构设计方法,用于避免隔震超长结构因温度变化和混凝土收缩而引起隔震支座发生偏移,其特征在于:所述设计方法包括以下步骤:

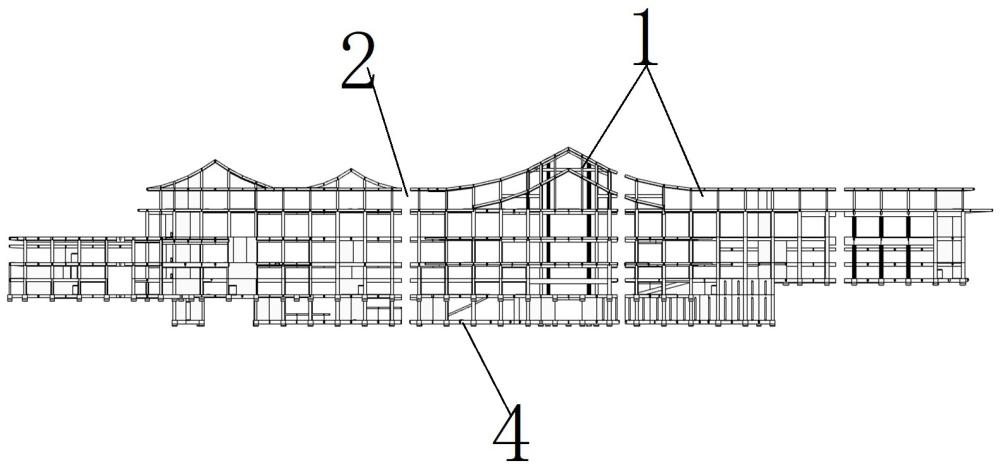

2.根据权利要求1所述的一种适应隔震超长结构温度应力的结构设计方法,其特征在于:若后浇多塔单元(1)中,一个后浇多塔单元(1)长度和宽度均为相邻的另一个后浇多塔单元(1)对应方向上的尺寸的四分之一以下,则将这两个后浇多塔单元(1)合并为一个,取消这两个后浇多塔单元(1)之间的隔震温度收缩带(2),并在合并后的后浇多塔单元(1)下方的隔震支座上设计预纠偏装置。

3.根据权利要求1所述的一种适应隔震超长结构温度应力的结构设计方法,其特征在于:温度后浇带(3)和隔震温度收缩带(2)采用隔一设一形式设置,并避免设置在剪力或弯矩大于周边区域的位置。

4.根据权利要求1所述的一种适应隔震超长结构温度应力的结构设计方法,其特征在于:条件2.3中,采用以下方式确保悬挑楼板在合拢前挠度不会超标:

5.根据权利要求4所述的一种适应隔震超长结构温度应力的结构设计方法,其特征在于:所述临时支撑结构为设置在悬挑楼板受力断面的可调支撑柱,所述可调支撑柱底部带有用于带动可调支撑柱向上施加预应力的千斤顶,所述千斤顶为带仪表可测千斤顶。

6.根据权利要求1所述的一种适应隔震超长结构温度应力的结构设计方法,其特征在于:在合拢时,所述隔震温度收缩带(2)中的钢筋采用机械连接,所述机械连接包括套筒连接;所述隔震温度收缩带(2)预留宽度满足以下条件:同一连接区段钢筋接头面积百分率最大为50%。

7.根据权利要求1所述的一种适应隔震超长结构温度应力的结构设计方法,其特征在于:步骤四中,根据位置的不同,隔震温度收缩带(2)的合拢过程分为两个阶段,隔震支座以下的隔震温度收缩带(2)的合拢过程记作阶段1,隔震支座以上的隔震温度收缩带(2)的合拢过程记作阶段2;阶段1中,隔震支座的安装在隔震温度收缩带(2)合拢后进行,以免合拢过程使隔震支座偏移;

8.根据权利要求7所述的一种适应隔震超长结构温度应力的结构设计方法,其特征在于:步骤四的阶段1中,根据当地的平均气温变化曲线,在当地月平均气温最低的月份,根据天气预报,选择气温处于设计的合拢温度范围内的时间段进行合拢;

9.根据权利要求1所述的一种适应隔震超长结构温度应力的结构设计方法,其特征在于:所述设计方法还包括步骤五:进行施工模拟,根据模拟结果对设计结果进行调整。

技术总结

本发明涉及防振动或震动技术领域,公开了一种适应隔震超长结构温度应力的结构设计方法。本发明中,通过先在不安装隔震支座的前提下完成隔震支座以下部分结构的施工,避免隔震支座以下部分结构温度变化以及混凝土收缩带动隔震支座变形;然后以多塔式结构的形式完成建筑的初步施工,避免隔震支座以上的结构温度变化以及混凝土收缩带动隔震支座变形;并通过调整隔震温度收缩带宽度、在后浇多塔单元边缘设置对接结构、以及设置临时支撑来确保这种临时的多塔式结构稳定存在且能在室内合拢;最后以室内平均温度合拢,避免合拢时隔震支座产生变形。以上各点结合,确保了隔震超长结构在施工及使用中隔震性能不会受温度变化和混凝土收缩影响。

技术研发人员:吴昊,杨勇,束伟农,郭阳,周文静,刘书舟,吴子夏,钱凤霞,张哲,孙珂

受保护的技术使用者:北京市建筑设计研究院股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/5/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!