一种电饼铛的加热结构的制作方法

1.本实用新型涉及一种电饼铛的加热结构。

背景技术:

2.中国专利文献号为cn204722883u在2015年10月28日公开一种电饼铛,它包括铛体以及设置在铛体上部用于烹饪的铛面,在铛面的底部下方设置有用于对铛面进行加热的电加热管,电加热管接入加热回路中,所述的电加热管包括第一电加热管和同心套装在第一电加热管内侧的第二电加热管,铛面直径与第一电加热管所在环形面的直径之比为1.5~1.9。据说,上述电饼铛,能够根据铛面对电加热管的尺寸及功率进行合理匹配,大大降低了金属导热板厚度,同时可以保证电饼铛的铛面加热均匀;但是,电加热管在工作时产生的热量会朝四周扩散,无法集中的向铛面方向辐射,导致热量利用率不高,加热效率低。因此,有必要进一步改进。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的旨在提供一种电饼铛的加热结构,以克服现有技术中的不足之处。

4.按此目的设计的一种电饼铛的加热结构,包括相互固定连接的下壳体和下铛体,其特征在于:所述下铛体底部设置有加热元件和下热量辐射板;所述下热量辐射板固定设置在所述下铛体底部、且二者之间形成容置间距;所述加热元件位于所述容置间距内、且固定设置在所述下铛体底部;所述加热元件在工作时产生的热量扩散至所述容置间距内、且通过所述下热量辐射板朝所述下铛体的方向集中辐射。

5.所述下铛体底部设置有槽部;所述加热元件依靠在所述下铛体底部、且固定嵌设在所述槽部内。

6.所述槽部绕设在所述下铛体底部、且其两端分别设置有开口;所述加热元件中部绕设在所述槽部内、且其两端分别伸出所述开口外。

7.所述下热量辐射板对应所述加热元件伸出所述开口外的端部还设置有缺口部。

8.所述下铛体底部设置有凸柱;所述下热量辐射板依靠在所述凸柱上、且通过所述凸柱与所述下铛体底部之间形成所述容置间距。

9.所述凸柱和/或所述下铛体底部设置有固定孔;所述下热量辐射板上设置有固定配合孔;所述固定孔与所述固定配合孔之间设置有固定件;所述固定件依次固定作用在所述固定配合孔、所述固定孔上,以实现所述下热量辐射板与所述下铛体之间的固定连接。

10.所述下热量辐射板为平板状、且全部或部分遮挡在所述加热元件底部;所述加热元件上表面依靠在所述下铛体底部。

11.所述下壳体上设置有下挡腔体;所述下铛体固定设置在所述下挡腔体上;所述加热元件、所述下热量辐射板分别位于所述下挡腔体内。

12.所述下铛体底部还设置有下挡体温度传感器。

13.本实用新型通过上述结构的改良,将加热元件放置在下热量辐射板与下铛体底部固定配合后形成的容置间距内,同时也将加热元件一并固定在下铛体底部,使加热元件在工作时产生的热量能够扩散至容置间距内,由于容置间距尺寸较少,因此容置间距具有一定的热量聚拢效果,从而减少热量朝四周扩散的问题,同时热量也会通过下热量辐射板朝下铛体的方向集中辐射,以把位于容置间距内的热量全部辐射至下铛体,加快下铛体的升温速度,提高热量利用率及加热效果,减少热量流失,达到节能环保的目的。

14.综合而言,其具有结构简单合理,制造成本低,各构件间连接稳固,热量利用率高,加热效果好且节能环保等特点,实用性强。

附图说明

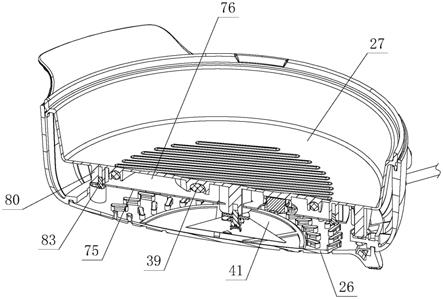

15.图1为本实用新型一实施例的装配结构示意图。

16.图2为本实用新型一实施例的装配剖视结构示意图。

17.图3为本实用新型一实施例的分解剖视结构示意图。

18.图4为本实用新型一实施例的下铛体、加热元件、下热量辐射板装配结构示意图。

19.图5为本实用新型一实施例的下铛体、加热元件装配结构示意图。

20.图6为本实用新型一实施例的下铛体、加热元件、下热量辐射板分解结构示意图。

具体实施方式

21.下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述。

22.参见图1-图6,本电饼铛的加热结构,包括相互固定连接的下壳体26和下铛体27;所述下铛体27底部设置有加热元件39和下热量辐射板75;所述下热量辐射板75固定设置在所述下铛体27底部、且二者之间形成容置间距76;所述加热元件39位于所述容置间距76内、且固定设置在所述下铛体27底部;所述加热元件39在工作时产生的热量扩散至所述容置间距76内、且通过所述下热量辐射板75朝所述下铛体27的方向集中辐射。

23.本实施例将加热元件39放置在下热量辐射板75与下铛体27底部固定配合后形成的容置间距76内,同时也将加热元件39一并固定在下铛体27底部,使加热元件39在工作时产生的热量能够扩散至容置间距76内,由于容置间距76尺寸较少,因此容置间距76具有一定的热量聚拢效果,从而减少热量朝四周扩散的问题,同时热量也会通过下热量辐射板75朝下铛体27的方向集中辐射,以把位于容置间距76内的热量全部辐射至下铛体27,加快下铛体27的升温速度,提高热量利用率及加热效果,减少热量流失,达到节能环保的目的。

24.具体地讲,所述下铛体27底部设置有槽部77;所述加热元件39依靠在所述下铛体27底部、且固定嵌设在所述槽部77内。

25.为了尽量地增大加热元件39与下铛体27底部接触的位置,所述槽部77绕设在所述下铛体27底部、且其两端分别设置有开口78;所述加热元件39中部绕设在所述槽部77内、且其两端分别伸出所述开口78外。

26.由于加热元件39中部绕设在下铛体27底部设置的槽部77上,因此加热元件39与下铛体27底部之间接触的位置较多,能够有效地利用了容置间距76内部空间,同时也能使加热元件39产生的热量能够直接地传递至下铛体27。

27.槽部77两端的开口78能便于加热元件39两端伸出,以使电线能够与加热元件39两

端进行连接,提高装配便捷性。

28.为了进一步地提高装配便捷性,所述下热量辐射板75对应所述加热元件39伸出所述开口78外的端部还设置有缺口部79。加热元件39一端通过缺口部79与电线连接,另一端通过容置间距76外侧与电线连接。

29.为了使下铛体27底部与下热量辐射板75之间形成有效地容置间距76,所述下铛体27底部设置有凸柱80;所述下热量辐射板75依靠在所述凸柱80上、且通过所述凸柱80与所述下铛体27底部之间形成所述容置间距76。

30.为了使下热量辐射板75能够稳固地装配在下铛体27底部,所述凸柱80和/或所述下铛体27底部设置有固定孔81;所述下热量辐射板75上设置有固定配合孔82;所述固定孔81与所述固定配合孔82之间设置有固定件83;所述固定件83依次固定作用在所述固定配合孔82、所述固定孔81上,以实现所述下热量辐射板75与所述下铛体27之间的固定连接。

31.本实施例所述下热量辐射板75为平板状、且全部或部分遮挡在所述加热元件39底部;所述加热元件39上表面依靠在所述下铛体27底部。以使加热元件39产生的热量直接传递至下铛体2,部分从加热元件39底部扩散的热量也能通过下热量辐射板75全部辐射至下铛体27,进一步地提高热量利用率。

32.为了提高各构件间的装配稳定性,所述下壳体26上设置有下挡腔体41;所述下铛体27固定设置在所述下挡腔体41上;所述加热元件39、所述下热量辐射板75分别位于所述下挡腔体41内。

33.为了提高使用安全性,所述下铛体27底部还设置有下挡体温度传感器84,该下挡体温度传感器84随时传感下铛体27的温度变化,以防止下铛体27温度过高产生安全问题。

34.上述为本实用新型的优选方案,显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本领域的技术人员应该了解本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内,本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1