一种枕头结构的制作方法

1.本实用新型属于日常用品技术领域,具体涉及一种枕头结构。

背景技术:

2.枕头是一种常用的睡眠工具,枕头主要供人倚靠或枕在上面,枕头长期使用容易变形,为睡眠舒适,枕头中往往会加入填充物,填充物被压实导致高度下降,舒适感越来越差,严重的还会影响人的睡眠,导致颈椎病。现有的枕头多采用荞麦皮、化纤、乳胶、羽绒或海绵等填充枕芯,其回弹性差,长期使用容易产生塑性形变,使得枕头逐渐变形并逐渐变硬,影响睡眠质量。

3.此外,由于现在人们的生活压力较大,因此很多人都会在工作的间隙进行睡眠休息,但是现有的枕头由于内部装有填充物,使得枕头的整体体积较大,从而造成了枕头的便携性差的问题;使得人们在一些公共场所或者面积狭小的场所中,往往不能提供足够能够使用枕头,例如在高铁等工具上,由于座位的头部靠垫的左右侧没有支撑,使得人们要承受坐立长达数小时的旅程,而不能倚靠睡眠,如此长途的旅程将会使对得乘客感到非常疲惫,而一些有些座椅之间可能会提供桌子,但桌子的高度十分有限并且材质坚硬不适合趴卧休息。

4.因此,有必要设计一种不采用填充物并且枕面柔软透气的枕头结构。

技术实现要素:

5.为了解决现有技术的枕头透气性差的问题,本方案提供了一种枕头结构。

6.本实用新型所采用的技术方案为:

7.一种枕头结构,所述枕体包括底部支架、枕侧支撑架和柔性枕面;两个枕侧支撑架分别转动连接在底部支架的左右两侧,并撑起所述柔性枕面,以形成中空且枕面具有弹性的结构。本方案中的柔性枕面在使用时呈绷紧状态,此时可以利用柔性枕面本身的弹性和张力使其具有支撑人体头部的效果。

8.所述底部支架包括相互转动连接的左底座和右底座,且左底座和右底座分别与对应侧的枕侧支撑架转动连接,以使枕体能够折叠为成扁平状。

9.作为上述方案的备选结构和补充设计:所述左底座与右底座之间连接有活动连接件,所述活动连接件使左底座或右底座能够朝上翻折转动。并且由于左底座和右底座能够对向折叠,从而使得绷紧状态的柔性枕面能够放松,并使得柔性枕面收纳到左底座和右底座之间。

10.作为上述方案的备选结构和补充设计:所述活动连接件为金属铰接件、活页、转动轴或软布条;该左底座或右底座可转动的角度范围为0-180

°

。活动连接件具有多种选择,能够根据成本或生产制造的需要选择适当的活动连接件。在枕体处于使用状态时,左底座与右底座之间的夹角为180

°

,而当在枕体呈折叠状态时,左底座与右底座之间的夹角趋近于0

°

。

11.作为上述方案的备选结构和补充设计:在左底座的左侧连接的枕侧支撑架构成枕体的左侧面,该枕侧支撑架相对于左底座的可转动角度为0-270度。

12.作为上述方案的备选结构和补充设计:在右底座的右侧连接的枕侧支撑架构成枕体的右侧面,该枕侧支撑架相对于右底座的可转动角度为0-270度。在枕体处于使用状态时,左底座或右底座与对应的枕侧支撑架之间的夹角趋近于270

°

,而当在枕体呈折叠状态时,左底座或右底座与对应的枕侧支撑架之间的夹角趋近于0

°

。

13.作为上述方案的备选结构和补充设计:所述柔性枕面选用塑料线、棉线或尼龙线编织的面料。选用不同的面料可以使得枕体的柔性枕面具有不同的张力和舒适性,从而能够提供更加舒适的睡眠体验。

14.作为上述方案的备选结构和补充设计:在两个枕侧支撑架之间连接有多个内支撑软带,内支撑软带支撑于柔性枕面的内侧。采用支撑软带对柔性枕面进行支撑,能够提高柔性枕面的支撑力,从而使得柔性枕面在选择的时候,降低对面料张力的要求,可选择的范围更广。

15.作为上述方案的备选结构和补充设计:所述柔性枕面的前侧和后侧分别连接到底部支架的前侧和后侧。

16.作为上述方案的备选结构和补充设计:所述左底座与右底座连接处设置有锁定结构,该锁定结构用于锁定两者的相对位置。

17.本实用新型的有益效果为:

18.1.本方案中的枕头结构,内部无填充物,并且表面柔软,能够有效的解决传统枕头透气性差,不可折叠,携带不方便等问题;

19.2.本方案中采用两个底板进行转动配合,从而能够使得枕头能够达到折叠收纳的效果,从而提高该枕头使用的方便性,使得枕头能够在更多场合中进行使用,有效解决带内部填充物的枕头携带不便并且不可折叠的问题;同时,与充气式的枕头相比,本方案中折叠方式和展开方式更加便捷,此外,充气式枕头在长期使用中即是有很小的漏气也无法使用,而本方案中的枕头即使柔性枕面的表面发生部分破损的情况下,仍然能够继续使用;

20.3.本方案中在折叠后的结构呈板状,从而能够使得该枕头在收纳或者携带过程中更加方便,其折叠后的尺寸与书本的形状类似,能够方便于存放到书包或者背包中,并且,枕头的内部为中空的结构,从而使得其重量更轻,从而降低携带过程中的负担。

附图说明

21.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

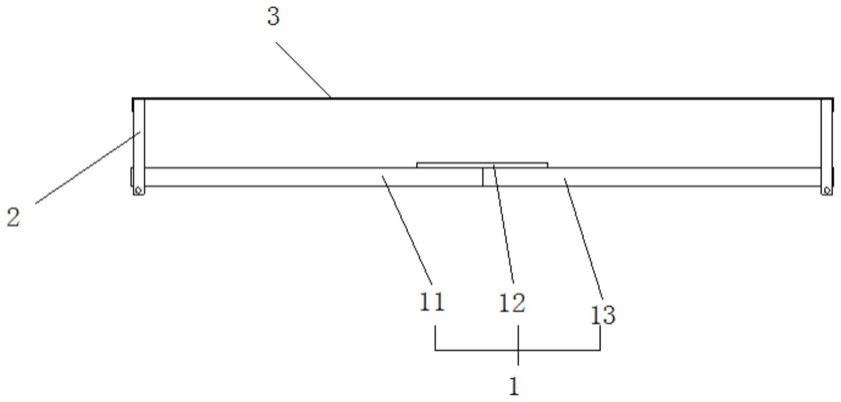

22.图1是本方案中枕头结构的前侧视角的剖面结构图;

23.图2是本方案中枕头结构的收纳过程中的结构图;

24.图3是本方案中枕头结构的侧面视角的剖面结构图。

25.图中:1-底部支架;11-左底座;12-活动连接件;13-右底座;2-枕侧支撑架;3-柔性枕面。

具体实施方式

26.下面将结合附图,对本实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,所描述的实施例仅仅是一部分实施例,而非是全部,基于本方案中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本方案的保护范围。

27.实施例1

28.如图1至图3所示,本实施例设计了一种枕头结构,包括一个长条形的枕体。

29.该枕体包括底部支架1、枕侧支撑架2和柔性枕面3;所述底部支架1的左右两侧分别设置有一个枕侧支撑架2;柔性枕面3连接于两个枕侧支撑架2之间,并构成枕体的顶面、前侧面和后侧面,并且底部支架1可以作为枕体的地面,而两个枕侧支撑架2作为枕体的侧面。

30.该支撑底板在使用时呈平板状,该支撑底板可以选用木板、塑料板等结构,并且在支撑底板选择板结构时,可以在支撑底板开设镂空的孔,从而降低支撑底板的重量。枕侧支撑架2位于整个枕体的侧面位置,该枕侧支撑架2的外形将会影响该柔性枕面3绷劲状态下的形状;当枕侧支撑架2呈半圆形时,该柔性枕面3被撑起的形状也将具有半圆形的形状。在本实施例中,枕侧支撑架2的前侧和后侧的形状均呈圆弧形。呈绷紧状态的柔性枕面3,此时可以利用柔性枕面3本身的弹性和张力使其具有支撑人体头部的能力。枕侧支撑架2可以选用中空的椭圆形支架,可以由钢管或硬质金属条弯曲而成。

31.底部支架1包括左底座11和右底座13,左底座11与右底座13转动连接,且左底座11和右底座13分别与对应侧的枕侧支撑架2转动连接,使得枕体可折叠,折叠后的枕体呈扁平状态。当左底座11和右底座13对向折叠,从而使得绷紧状态的柔性枕面3能够放松,并使得柔性枕面3收纳到左底座11和右底座13之间。此时,该枕体具有较好的便携性,从而有效解决带内部填充物的枕头携带不便并且不可折叠的问题。同时,与充气式的枕头相比,本方案中折叠方式和展开方式更加便捷,并且枕头即使柔性枕面3的表面发生部分破损的情况下,仍然能够继续使用。

32.所述左底座11与右底座13之间连接有活动连接件12,所述活动连接件12使左底座11或右底座13能够朝上翻折转动。活动连接件12可以现有市面常见的金属铰接件、活页、转动轴或软布条等结构;而本实施例的附图中,使用的是软布条作为活动连接件12,而在一些其他的使用场景中,也能够根据成本或生产制造的需要选择适当的活动连接件12,并且该左底座11或右底座13可转动的角度范围为0-180

°

。如附图所示,当左底座11与右底座13之间的夹角为180

°

,此时在枕体处于使用状态时,柔性枕面3能够绷紧于枕侧支撑架2之间,使得该柔性枕面3能够支持人体头部的重量;而当在枕体呈折叠状态时,左底座11与右底座13之间的夹角趋近于0

°

,其折叠后的尺寸与书本的形状类似,能够方便于存放到书包或者背包中。

33.为了锁定左底座11与右底座13的相对位置,可以在左底座11与右底座13连接处设置一个或多个锁定结构,利用锁定结构锁定两者的相对位置。锁定结构可以选用市面上常见的插销或者锁扣。只要能够达到锁定左底座11与右底座13相对位置的市购部件均可以认为是本实施例中的锁定结构。

34.在左底座11的左侧连接的枕侧支撑架2构成枕体的左侧面,该枕侧支撑架2相对于左底座11的可转动角度为0-270度。在右底座13的右侧连接的枕侧支撑架2构成枕体的右侧

面,该枕侧支撑架2相对于右底座13的可转动角度为0-270度,此时,枕侧支撑架2位于支撑底板的上方,同时,左底座11或右底座13的侧立面抵于枕侧支撑架2,使得枕侧支撑架2保持竖直。在枕体处于使用状态时,左底座11或右底座13与对应的枕侧支撑架2之间的夹角趋近于270

°

,而当在枕体呈折叠状态时,左底座11或右底座13与对应的枕侧支撑架2之间的夹角趋近于0

°

,此时,枕侧支撑架2被转动至对应的左底座11或右底座13的下方。此外,在左底座11和右底座13与对应侧的枕侧支撑架2的连接处也可以设置插销或锁扣等锁定结构,从而使得枕侧支撑架2与左底座11或右底座13的夹角固定。

35.为了提供更加舒适的睡眠体验,柔性枕面3可以选用不同的面料,比如:选用棉质、尼龙等材料的线绳编织而成的面料。从而使得枕体的柔性枕面3具有不同的张力和舒适性。

36.所述柔性枕面3的前侧和后侧分别连接到底部支架1的前侧和后侧。由于枕侧支撑架2与支撑底板连夹角位置的柔性枕面3容易被撕裂,因此,可以选用弹性更好的面料作为柔性枕面3,或者在该夹角位置处设置镂空形状,或者在该夹角位置设置褶皱等方式予以解决。

37.上述实施例仅仅是为了清楚地说明所做的举例,而并非对实施方式的限定;这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本技术的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1