一种高热效率的空气炸锅的制作方法

:

1.本实用新型涉及空气炸锅技术领域,尤其涉及一种高热效率的空气炸锅。

背景技术:

2.空气炸锅的工作原理是“高速空气循环技术”,它通过高温加热机器里面的热管来产生热空气,然后用风机将高温空气吹到锅内加热食物,使热空气在封闭的空间内循环,利用食物本身的油脂煎炸食物,从而使食物脱水,表面变得金黄酥脆,达到煎炸的效果。所以,空气炸锅其实就是一个带风扇的简易烤箱。

3.现有的空气炸锅均包括空气炸锅主体,所述空气炸锅主体包括设置于其底部的加热腔、设置于加热腔顶部的反射盖、设置于反射盖下方的导热扇叶、设置于导热扇叶下方的电加热管、用于驱动导热扇叶转动的风扇动力组件;现有的空气炸锅的加热腔内部的热风循环效果较差,整体加热效率较低,不仅烹饪所需时间较长,而且能耗较高。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的就是针对现有技术存在的不足而提供一种高热效率的空气炸锅,热风循环效果更好,整体加热效率较高,不仅能够实现快速烹饪,而且节能降耗,能够更好地适用于日常生活中。

5.为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种高热效率的空气炸锅,包括空气炸锅主体,所述空气炸锅主体包括设置于其底部的加热腔、设置于加热腔顶部的反射盖、设置于反射盖下方的导热扇叶、设置于导热扇叶下方的电加热管、用于驱动导热扇叶转动的风扇动力组件,所述导热扇叶包括用于与风扇动力组件的输出端相连接的扇叶安装部、多个导热叶片,各个导热叶片之间沿圆周方向均布设置于扇叶安装部上,导热叶片包括第一叶片部、第二叶片部,第一叶片部以靠近扇叶安装部的一端在上、另一端向下倾斜的方式与扇叶安装部相连接,第二叶片部设置于第一叶片的一侧上。

6.对上述方案的进一步改进为,所述第二叶片部与第一叶片部之间呈垂直设置,导热叶片为l形结构。

7.对上述方案的进一步改进为,所述扇叶安装部及各个导热叶片之间一体成型。

8.对上述方案的进一步改进为,所述电加热管包括螺旋加热管段,螺旋加热管段包括多个环状加热管部,各个环状加热管部之间由上往下依次设置,各个环状加热管部之间依次串接,各个环状加热管部的半径由上往下依次增大,螺旋加热管段整体呈上小下大的喇叭状结构。

9.对上述方案的进一步改进为,所述电加热管还包括第一引出段、第二引出段、连接段,连接段的一端与第一引出段相连接,连接段的另一端从螺旋加热管段的最底部的环状加热管部的底部伸入并与螺旋加热管段的最顶部的环状加热管部相连接,第二引出段与螺旋加热管段的最底部的环状加热管部相连接。

10.对上述方案的进一步改进为,所述连接段分别与螺旋加热管段的各个环状加热管

部之间具有间隙。

11.对上述方案的进一步改进为,所述第二引出段靠近且与第一引出段相并排设置。

12.对上述方案的进一步改进为,所述螺旋加热管段的各个环状加热管部之间的倾斜度与导热叶片的倾斜度相同。

13.对上述方案的进一步改进为,所述反射盖的顶部设有导向部,导向部为上小下大的喇叭状结构。

14.对上述方案的进一步改进为,所述导向部的倾斜度与导热叶片的倾斜度相同。

15.本实用新型有益效果在于:本实用新型提供的一种高热效率的空气炸锅,包括空气炸锅主体,所述空气炸锅主体包括设置于其底部的加热腔、设置于加热腔顶部的反射盖、设置于反射盖下方的导热扇叶、设置于导热扇叶下方的电加热管、用于驱动导热扇叶转动的风扇动力组件,所述导热扇叶包括用于与风扇动力组件的输出端相连接的扇叶安装部、多个导热叶片,各个导热叶片之间沿圆周方向均布设置于扇叶安装部上,导热叶片包括第一叶片部、第二叶片部,第一叶片部以靠近扇叶安装部的一端在上、另一端向下倾斜的方式与扇叶安装部相连接,第二叶片部设置于第一叶片的一侧上;

16.相较于现有的空气炸锅的导热叶片都是呈平面状分布设置,本实用新型的导热叶片呈倾斜状分布设置且整个导热扇叶呈上小下大的喇叭状结构,通过采用该结构设计的导热扇叶能够减小风阻,能够很好地形成对加热腔内底部进行向上抽风并对加热腔四周边缘进行向下送风的热风循环,能够减少风动能损失,热风循环效果更好,整体加热效率较高,不仅能够实现快速烹饪,而且节能降耗,能够更好地适用于日常生活中。

附图说明:

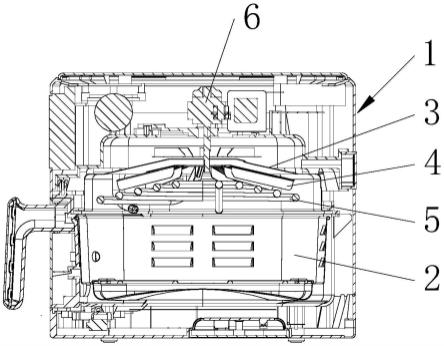

17.图1为本实用新型的结构示意图。

18.图2为本实用新型导热扇叶的结构示意图。

19.图3为本实用新型电加热管的结构示意图。

20.图4为本实用新型反射盖的结构示意图。

21.附图标记说明:空气炸锅主体1、加热腔2、反射盖3、导向部31、导热扇叶4、扇叶安装部41、导热叶片42、第一叶片部421、第二叶片部422、电加热管5、螺旋加热管段51、环状加热管部511、第一引出段52、第二引出段53、连接段54、风扇动力组件6。

具体实施方式:

22.下面结合附图对本实用新型作进一步的说明,如图1-4所示,本实用新型包括空气炸锅主体1,所述空气炸锅主体1包括设置于其底部的加热腔2、设置于加热腔2顶部的反射盖3、设置于反射盖3下方的导热扇叶4、设置于导热扇叶4下方的电加热管5、用于驱动导热扇叶4转动的风扇动力组件6,所述导热扇叶4包括用于与风扇动力组件6的输出端相连接的扇叶安装部41、多个导热叶片42,各个导热叶片42之间沿圆周方向均布设置于扇叶安装部41上,导热叶片42包括第一叶片部421、第二叶片部422,第一叶片部421以靠近扇叶安装部41的一端在上、另一端向下倾斜的方式与扇叶安装部41相连接,第二叶片部422设置于第一叶片的一侧上;相较于现有的空气炸锅的导热叶片42都是呈平面状分布设置,本实用新型的导热叶片42呈倾斜状分布设置且整个导热扇叶4呈上小下大的喇叭状结构,通过采用该

结构设计的导热扇叶4能够减小风阻,能够很好地形成对加热腔2内底部进行向上抽风并对加热腔2四周边缘进行向下送风的热风循环,能够减少风动能损失,热风循环效果更好,整体加热效率较高,不仅能够实现快速烹饪,而且节能降耗,能够更好地适用于日常生活中。

23.第二叶片部422与第一叶片部421之间呈垂直设置,导热叶片42为l形结构,能够更好地形成热风循环;扇叶安装部41及各个导热叶片42之间一体成型,不仅便于加工、制造,而且导热叶片42不易发生掉落,整体使用更加可靠。

24.电加热管5包括螺旋加热管段51,螺旋加热管段51包括多个环状加热管部511,各个环状加热管部511之间由上往下依次设置,各个环状加热管部511之间依次串接,各个环状加热管部511的半径由上往下依次增大,螺旋加热管段51整体呈上小下大的喇叭状结构;相较于传统的平面状结构的电加热管5,本实用新型的电加热管5为上小下大的喇叭状结构,通过采用该结构设计的电加热管5能够进一步减小风阻,能够更好地形成对加热腔2内底部进行向上抽风并对加热腔2四周边缘进行向下送风的热风循环,能够进一步减少风动能损失,热风循环效果更好,从而能够进一步提高热效率及更好地对食物进行加热、烹饪。

25.电加热管5还包括第一引出段52、第二引出段53、连接段54,连接段54的一端与第一引出段52相连接,连接段54的另一端从螺旋加热管段51的最底部的环状加热管部511的底部伸入并与螺旋加热管段51的最顶部的环状加热管部511相连接,第二引出段53与螺旋加热管段51的最底部的环状加热管部511相连接;本实用新型的电加热管5一体弯折成型,不仅便于安装、不易出现故障,而且加热效果好。

26.连接段54分别与螺旋加热管段51的各个环状加热管部511之间具有间隙,能够避免各个环状加热管部511与连接段54之间发生烧焦、烧坏的情况,电加热管5的使用寿命更具有保障。

27.第二引出段53靠近且与第一引出段52相并排设置,本实用新型的电加热管5的第一引出段52与第二引出段53之间相互靠近且并排设置,能够更加便于对电加热管5进行接线通电,从而更便于电加热管5的安装,实用性更强。

28.反射盖3的顶部设有导向部31,导向部31为上小下大的喇叭状结构,导热扇叶4从加热腔2底部抽上来的风会沿着反射盖3的导向部31流向加热腔2的四周边缘,通过采用该结构设计的反射盖3,能够防止加热腔内的气流乱窜,能够更好地形成对加热腔2内底部进行向上抽风并对加热腔2四周边缘进行向下送风的热风循环,能够进一步减少风动能损失,热风循环效果更好,从而能够进一步提高热效率及更好地对食物进行加热、烹饪。

29.螺旋加热管段51的各个环状加热管部511之间的倾斜度与导热叶片42的倾斜度相同,导向部31的倾斜度与导热叶片42的倾斜度相同,导热叶片42的倾斜度优选为1-6

°

,热风循环效果更好,整体加热效率较高,不仅能够实现快速烹饪,而且节能降耗,能够更好地适用于日常生活中。

30.相较于以往都是通过采用更大功率的电加热管5、更大功率的风扇动力组件6的方式来对食物进行更加快速的加热、烹饪,本实用新型通过采用创新的导热扇叶4、电加热管5及反射盖3的结构设计来使热风循环效果更好,在无需额外增加功率的前提下能够实现快速加热、烹饪,整体加热效率较高,节能降耗,能够更好地适用于日常生活中。

31.工作原理:

32.通过风扇动力组件6驱动导热扇叶4转动,能够形成从加热腔2底部向上流动的气

流,气流在流经电加热管5时,电加热管5对气流进行加热并形成热气流,热气流在向上流至反射盖3时会沿着反射盖3的导向部31流向加热腔2的四周边缘,从而在加热腔2中形成热风循环并能够对食物进行加热、烹饪;本实用新型通过采用创新的导热扇叶4、电加热管5及反射盖3的结构设计,能够很好地形成对加热腔2内底部进行向上抽风并对加热腔2四周边缘进行向下送风的热风循环,能够减少风动能损失,热风循环效果更好,整体加热效率较高,不仅能够实现快速烹饪,而且节能降耗,能够更好地适用于日常生活中。

33.当然,以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1