一种挑面混合流消能型式的制作方法

1.本发明涉及一种坝身泄洪消能型式,主要用于水利工程中泄水建筑物的消 能防冲。

背景技术:

2.泄洪消能建筑物是水利水电工程重要组成部分,是保障枢纽工程安全的关 键建筑物。近几十年来,我国水电工程建设事业的蓬勃发展,兴建了大量的水 利工程,由于各类项目工程技术条件地形地质条件、水力条件等复杂性,传统 消能方式有其适用条件和局限性,已不能满足工程的需要,特别是近年来高水 头、大流量的泄水建筑物不断增加,泄洪消能设计的难度日益增加,泄洪消能 安全问题也日益突出。此外,据不完全统计,泄洪消能建筑物的费用约占整个 水电建筑物造价的40%~50%。因此,无论在工程安全或经济效益上,水利水电工 程的泄洪消能型式的选择和设计一直是水电工程设计的关键技术问题之一,研 究发展高效、安全及经济的新型消能工结构形式具有重要意义。

3.在传统的几种消能方式中,挑流消能由于其结构简单、工程投资省、检修 施工方便等优点得到广泛应用。挑流消能一般适用于中、高水头,下游有一定 尾水深度,基岩条件良好的工程。但对于一些水头高、下游水深较小、基岩抗 冲能力较弱的工程,挑流消能往往存在冲坑偏深的问题,影响大坝安全,特别 是对于一些基础存在不利结构面工程,下游冲刷过深,直接影响大坝的抗滑稳 定。

技术实现要素:

4.本发明是为了克服现有技术中的挑流消能型式的上述不足之处,提出一种新 的挑面混合流消能型式,能够通过两种形式水流在下游河道的碰撞、漩滚消杀 能量,最终达到减轻下游河床冲刷的目的。

5.为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

6.本发明的一种挑面混合流消能型式,包括设置在大坝的泄洪孔口下方的低 挑流坎和高挑流坎,所述高挑流坎的末端高程大于低挑流坎的末端高程。

7.作为优选,所述高挑流坎和低挑流坎的之间设有分隔边墙,所述分隔边墙 的沿大坝下游方向延伸且分隔边墙的末端厚度逐渐变薄,使相邻分隔边墙之间 构成向外扩散的扩散结构。

8.作为优选,所述相邻分隔边墙之间构成的扩散结构的扩散角为0

°

~45

°

。

9.作为优选,所述泄洪孔口的出水流在低挑流坎处形成河床面流,所述泄洪 孔口的出水流在高挑流坎处形成空中射流,大坝的下游设置有河床面流扩散区, 所述空中射流下落于河床面流扩散区。

10.作为优选,所述低挑流坎和高挑流坎间隔布置。

11.作为优选,所述泄洪孔口数量为四个,位于中间的两个泄洪孔口下方设置 低挑流坎,位于两边的泄洪孔口下方设置高挑流坎;或位于中间的两个泄洪孔 口下方设置高挑流

坎,位于两边的泄洪孔口下方设置低挑流坎。

12.作为优选,低挑流坎的挑角为

‑

10

°

~45

°

。

13.作为优选,高挑流坎的挑角为

‑

10

°

~45

°

。

14.本发明通过设置不同高程挑坎或跌坎,使水流从不同的高程出流,形成两种 出流形式:一种是高挑流坎将水流挑向空中,形成掺气射流;另一种是采用低 挑流坎将水流送至下游河床水面。使空中射流和河床面流横向充分扩散,并使 得空中射流水舌入水区位于河床面流扩散区,利用水面面流动水垫,减轻空中 射流的冲击力,通过两种形式水流在下游河道的碰撞、漩滚消杀能量,最终达 到减轻下游河床冲刷的目的。为防止河床面流冲刷坝趾,在坝后设置一定长度 的水平护坦,对近坝下岩体进行保护。

附图说明

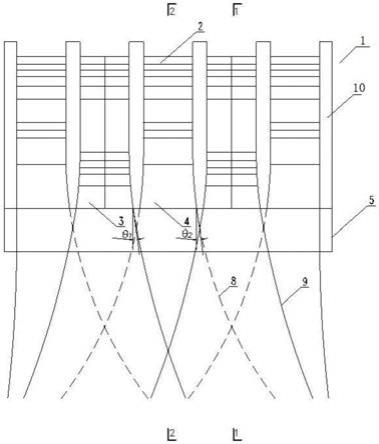

15.图1是本发明的一种挑面混合流消能型式的平面布置示意图。

16.图2是图1的1

‑

1的剖面示意图。

17.图3是图1的2

‑

2的剖面示意图。

18.图4是本发明实施例的测试示例中大坝下游冲刷情况表。

19.图中标注:1、大坝;2、泄洪孔口;3、高挑流坎;4、低挑流坎;5、护坦; 6、空中射流;7、河床面流;8、河床面流面扩散轨迹线;9、空中射流面扩散 轨迹线;10、分隔边墙。

具体实施方式

20.下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步描述。

21.如图1所示,本发明的一种挑面混合流消能型式,包括设置在大坝1的泄 洪孔口2下方的低挑流坎4和高挑流坎3,所述高挑流坎3的末端高程大于低挑 流坎4的末端高程。大坝1在低挑流坎4和高挑流坎3的下游设置护坦5。

22.所述高挑流坎和低挑流坎的之间设有分隔边墙10,所述分隔边墙10的沿大 坝1下游方向延伸且分隔边墙10的末端厚度逐渐变薄,使相邻分隔边墙10之 间构成向外扩散的扩散结构。所述相邻分隔边墙10之间构成的扩散结构的扩散 角为0

°

~45

°

。具体的,分隔边墙10在所述高挑流坎3的两侧的侧向扩散角θ 1

为0

°

~45

°

;分隔边墙10在所述低挑流坎4的两侧的侧向扩散角θ2为20

°ꢀ

~45

°

。

23.如图2、图3所示,高挑流坎3的挑角α1为

‑

10

°

~45

°

。低挑流坎4的挑 角α2为

‑

10

°

~45

°

。所述泄洪孔口2的出水流在低挑流坎4处形成河床面流7, 所述泄洪孔口2的出水流在高挑流坎3处形成空中射流6,大坝1的下游设置有 河床面流扩散区,所述空中射流6下落于河床面流扩散区。

24.本发明通过设置不同高程挑坎或跌坎,使水流从不同的高程出流,形成两种 出流形式:一种是高挑流坎将水流挑向空中,形成掺气射流;另一种是采用低 挑流坎将水流挑至下游河床水面。平面上两种出流方式间隔布置,使空中射流 和河床面流横向充分扩散,并使得空中射流水舌入水区位于河床面流扩散区, 利用河床面流动水垫,减轻空中射流的冲击力,通过两种形式水流在下游河道 的碰撞、漩滚消杀能量,最终达到减轻下游河床冲刷的目的。为防止河床面流 冲刷坝趾,在坝后设置一定长度的水平护坦5,对近坝下岩体进行保护。

25.在一个测试示例中采用某工程1:50比尺模型动床冲刷试验验证了本发明 的有效性。在相同的试验条件下,分别对传统连续挑流消能和挑面混合流消能 进行对比试验。

26.试验大坝模型全部采用有机玻璃制作,采用散粒体模拟坝下局部动床。试 验进行了两组方案对比分析,溢流坝设4个溢流表孔,方案no.1采用传统的挑 流消能,挑坎顶高程164.00m,挑角28.4

°

。方案no.2采用本发明申请的挑 面混合流消能形式,中间两表孔出口高程为150.00m,左右两边表孔出口高程 161.79m,挑角均为0

°

;左右两侧导墙侧向收缩宽度1m,顺流向长度10m。

27.在校核洪水、设计洪水、消能设计洪水工况下,实测下游动床冲刷地形。 各试验工况,下游河床冲坑最低点高程见图4。可以看出,采用挑面混合流型式 的方案no.2,大坝下游冲坑深度较方案no.1显著减小,下游冲刷情况显著减轻。 由试验结果,挑面混合流消能可以有效提高消能效果,减轻下游河床冲刷。

28.所述低挑流坎4和高挑流坎3的布置方式可以采用多种形式:可以采用低 挑流坎4和高挑流坎3间隔布置。也可以采用本实施例中示例的泄洪孔口2数 量为四个,位于中间的两个泄洪孔口2下方设置低挑流坎4,位于两边的泄洪孔 口2下方设置高挑流坎3;或或位于中间的两个泄洪孔口2下方设置高挑流坎3, 位于两边的泄洪孔口2下方设置低挑流坎4。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1