一种海流挡墙

1.本实用新型涉及海上风力发电基础防冲刷技术,特别涉及一种海流挡墙。

背景技术:

2.风力发电基础在使用中容易受到海流冲刷,带走基础周围的泥沙,导致基础承载力降低、基础倾斜结构失去稳定现象,因此需要对基础进行保护以减少潮汐海流对基础冲刷。专利201810328155.6介绍了一种海上风力发电基础防冲刷结构,在桩基周围一定范围内铺设砂石形成冲砂面在短时间内的防冲刷效果较好,但是砂石之间不可避免存在间隙,随着洋流和潮汐的日积月累的作用下效果不佳,且维持防冲刷效果的维护成本较高。专利201910795899.3介绍了一种钢管桩基础防冲刷结构及施工方法,通过对钢管桩加固处理能够有效提高钢管桩防冲刷能力,但需要对所有基础进行加固处理工程量大且成本高。在基础冲刷导致结构失稳现象频发的形势下,采取有效措施主动地对海流进行引流,限制区域流速是一条新出路。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的是克服现有技术中的不足,提供一种海流挡墙,既合理引流又限速固土,引导海流偏离风电基础,有效降低风电发电基础区域流速,加强基础泥土保持,进而减少对基础冲刷。

4.本实用新型所采用的技术方案是:一种海流挡墙,所述海流挡墙布置在冲刷改良区域的前方,所述海流挡墙包括左挡墙和右挡墙,所述左挡墙和所述右挡墙关于所述冲刷改良区域的中心线对称,所述左挡墙的第一端和所述右挡墙的第一端位于所述中心线上并形成共用端,所述左挡墙的第二端自所述共用端向左下方延伸至所述冲刷改良区域的左边界附近,所述右挡墙的第二端自所述共用端向右下方延伸至所述冲刷改良区域的右边界附近;

5.其中,所述共用端上设置有中心浮体平台;

6.所述左挡墙包括位于第二端处的第一尾流浮体平台和位于所述中心浮体平台与所述第一尾流浮体平台之间的第一引流浮体平台;所述中心浮体平台与所述第一引流浮体平台之间设置有第一分流墙,所述第一引流浮体平台与所述第一尾流浮体平台之间设置有第一引流墙;

7.所述右挡墙包括位于第二端处的第二尾流浮体平台和位于所述中心浮体平台与所述第二尾流浮体平台之间的第二引流浮体平台;所述中心浮体平台与所述第二引流浮体平台之间设置有第二分流墙,所述第二引流浮体平台与所述第二尾流浮体平台之间设置有第二引流墙。

8.进一步地,所述中心浮体平台、所述第一引流浮体平台、所述第一尾流浮体平台、所述第二引流浮体平台和所述第二尾流浮体平台均包括浮箱和锚固系统;

9.其中,所述锚固系统包括系泊缆、平台纵向吊索和平台吸力桶;所述系泊缆的第一

端与所述浮箱固定连接、第二端锚固于海底面内;所述平台吸力桶固定于所述浮箱下方的海底面内,所述平台纵向吊索的第一端与所述浮箱固定连接、第二端锚固于所述平台吸力桶上。

10.进一步地,所述中心浮体平台的浮箱与所述第一引流浮体平台的浮箱之间、所述第一引流浮体平台的浮箱与所述第一尾流浮体平台的浮箱之间、所述中心浮体平台的浮箱与所述第二引流浮体平台的浮箱之间、所述第二引流浮体平台的浮箱与所述第二尾流浮体平台的浮箱之间均通过横向吊索相连接。

11.进一步地,所述第一分流墙、所述第一引流墙、所述第二分流墙和所述第二引流墙均包括顶部横杆、底部横杆和设置在所述顶部横杆与所述底部横杆之间的挡墙本体,所述挡墙本体的上、下两端分别与所述顶部横杆和所述底部横杆固定连接,所述挡墙本体上开设有过流孔。

12.进一步地,所述第一分流墙、所述第一引流墙、所述第二分流墙和所述第二引流墙能在提升系统的作用下同时上、下移动;

13.其中,所述提升系统包括设置在所述中心浮体平台处的第一提升装置、设置在所述第一引流浮体平台处的第二提升装置、设置在所述第一尾流浮体平台处的第三提升装置、设置在所述第二引流浮体平台处的第四提升装置和设置在所述第二尾流浮体平台处的第五提升装置。

14.进一步地,在所述中心浮体平台的平台纵向吊索和所述第一引流浮体平台的平台纵向吊索之间设置有第一挡墙纵向吊索,使得所述第一分流墙被分隔为第一分流墙单体和第二分流墙单体;在所述第一引流浮体平台的平台纵向吊索和所述第一尾流浮体平台的平台纵向吊索之间设置有第二挡墙纵向吊索,使得所述第一引流墙被分隔为第一引流墙单体和第二引流墙单体;在所述中心浮体平台的平台纵向吊索和所述第二引流浮体平台的平台纵向吊索之间设置有第三挡墙纵向吊索,使得所述第二分流墙被分隔为第三分流墙单体和第四分流墙单体;在所述第二引流浮体平台的平台纵向吊索和所述第二尾流浮体平台的平台纵向吊索之间设置有第四挡墙纵向吊索,使得所述第二引流墙被分隔为第三引流墙单体和第四引流墙单体;所述第一提升装置同时控制所述第一分流墙单体和第三分流墙单体;所述第二提升装置同时控制所述第二分流墙单体和第一引流墙单体;所述第三提升装置控制所述第二引流墙单体;所述第四提升装置同时控制所述第四分流墙单体和第三引流墙单体;所述第五提升装置控制所述第四引流墙单体。

15.进一步地,在所述第一分流墙的顶部横杆中间位置处和底部横杆中间位置处分别设置第一吊环,两个所述第一吊环均套在第一挡墙纵向吊索上;在所述第一引流墙的顶部横杆中间位置处和底部横杆中间位置处分别设置第二吊环,两个所述第二吊环均套在第二挡墙纵向吊索上;在所述第二分流墙的顶部横杆中间位置处和底部横杆中间位置处分别设置第三吊环,两个所述第三吊环均套在第三挡墙纵向吊索上;在所述第二引流墙的顶部横杆中间位置处和底部横杆中间位置处分别设置第四吊环,两个所述第四吊环均套在第四挡墙纵向吊索上;

16.并且,所述第一分流墙的顶部横杆的第一端与所述第一引流墙的顶部横杆的第一端之间、所述第一分流墙的底部横杆的第一端与所述第一引流墙的底部横杆的第一端之间分别通过第五吊环相互连接,两个所述第五吊环均套在所述第一引流浮体平台的平台纵向

吊索上;所述第二分流墙的顶部横杆的第一端与所述第二引流墙的顶部横杆的第一端之间、所述第二分流墙的底部横杆的第一端与所述第二引流墙的底部横杆的第一端之间分别通过第六吊环相互连接,两个所述第六吊环均套在所述第二引流浮体平台的平台纵向吊索上;所述第一分流墙的顶部横杆的第二端与所述第二分流墙的顶部横杆的第二端之间、所述第一分流墙的底部横杆的第二端与所述第二分流墙的底部横杆的第二端之间分别通过第七吊环相互连接,两个所述第七吊环均套在所述中心浮体平台的平台纵向吊索上;所述第一引流墙的顶部横杆的第二端和底部横杆的第二端分别设置第八吊环,两个所述第八吊环套在所述第一尾流浮体平台的平台纵向吊索上;所述第二引流墙的顶部横杆的第二端和底部横杆的第二端分别设置第九吊环,两个所述第九吊环套在所述第二尾流浮体平台的平台纵向吊索上。

17.进一步地,所述第一提升装置、第二提升装置、第三提升装置、第四提升装置和第五提升装置均包括调节吊索和电动绞盘;

18.所述第一提升装置的调节吊索的第一端与所述第一分流墙单体的顶部横杆和所述第三分流墙单体的顶部横杆固定连接、所述第一提升装置的调节吊索的第二端与所述第一分流墙单体的底部横杆和所述第三分流墙单体的底部横杆固定连接、所述第一提升装置的调节吊索的中间部分与所述第一提升装置的电动绞盘绑扎连接,所述第一提升装置的电动绞盘设置在所述中心浮体平台的浮箱上;

19.所述第二提升装置的调节吊索的第一端与所述第二分流墙单体的顶部横杆和所述第一引流墙单体的顶部横杆固定连接、所述第二提升装置的调节吊索的第二端与所述第二分流墙单体的底部横杆和所述第一引流墙单体的底部横杆固定连接、所述第二提升装置的调节吊索的中间部分与所述第二提升装置的电动绞盘绑扎连接,所述第二提升装置的电动绞盘设置在所述第一引流浮体平台的浮箱上;

20.所述第三提升装置的调节吊索的第一端与所述第二引流墙单体的顶部横杆固定连接、所述第三提升装置的调节吊索的第二端与所述第二引流墙单体的底部横杆固定连接、所述第三提升装置的调节吊索的中间部分与所述第三提升装置的电动绞盘绑扎连接,所述第三提升装置的电动绞盘设置在所述第一尾流浮体平台的浮箱上;

21.所述第四提升装置的调节吊索的第一端与所述第四分流墙单体的顶部横杆和所述第三引流墙单体的顶部横杆固定连接、所述第四提升装置的调节吊索的第二端与所述第四分流墙单体的底部横杆和所述第三引流墙单体的底部横杆固定连接、所述第四提升装置的调节吊索的中间部分与所述第四提升装置的电动绞盘绑扎连接,所述第四提升装置的电动绞盘设置在所述第二引流浮体平台的浮箱上;

22.所述第五提升装置的调节吊索的第一端与所述第四引流墙单体的顶部横杆固定连接、所述第五提升装置的调节吊索的第二端与所述第四引流墙单体的底部横杆固定连接、所述第五提升装置的调节吊索的中间部分与所述第五提升装置的电动绞盘绑扎连接,所述第五提升装置的电动绞盘设置在所述第二尾流浮体平台的浮箱上。

23.进一步地,所述第一挡墙纵向吊索的第一端固定连接在所述中心浮体平台与所述第一引流浮体平台之间的横向吊索上、所述第一挡墙纵向吊索的第二端锚固于第一挡墙吸力桶上,所述第一挡墙吸力桶固定于海底面内;

24.所述第二挡墙纵向吊索的第一端固定连接在所述第一引流浮体平台与所述第一

尾流浮体平台之间的横向吊索上、所述第二挡墙纵向吊索的第二端锚固于第二挡墙吸力桶上,所述第二挡墙吸力桶固定于海底面内;

25.所述第三挡墙纵向吊索的第一端固定连接在所述中心浮体平台与所述第二引流浮体平台之间的横向吊索上、所述第三挡墙纵向吊索的第二端锚固于第三挡墙吸力桶上,所述第三挡墙吸力桶固定于海底面内;

26.所述第四挡墙纵向吊索的第一端固定连接在所述第二引流浮体平台与所述第二尾流浮体平台之间的横向吊索上、所述第四挡墙纵向吊索的第二端锚固于第四挡墙吸力桶上,所述第四挡墙吸力桶固定于海底面内。

27.本实用新型的有益效果是:本实用新型的海流挡墙结构简单,材料成本低廉且极易获取,可预制直接现场安装且易于施工,拆装、更换、维修方便。当海流来袭时,可以有效降低目标区域的流速,加强基础泥土保持,解决了在海流作用下导致基础土壤移动的问题,既合理引流又限速固土,从而减少对基础的冲刷。

附图说明

28.图1:本实用新型海流挡墙的俯视结构示意图;

29.图2:本实用新型海流挡墙的左挡墙平面结构示意图;

30.图3:本实用新型海流挡墙的右挡墙平面结构示意图;

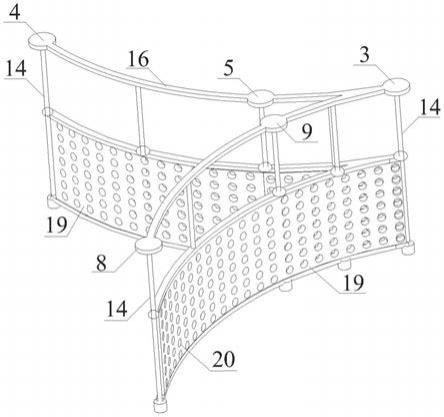

31.图4:本实用新型海流挡墙的立体结构示意图。

32.附图标注:

33.1——左挡墙;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2——右挡墙;

34.3——中心浮体平台;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

4——第一尾流浮体平台;

35.5——第一引流浮体平台;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

6——第一分流墙;

36.7——第一引流墙;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

8——第二尾流浮体平台;

37.9——第二引流浮体平台;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

10——第二分流墙;

38.11——第二引流墙;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

12——浮箱;

39.13——系泊缆;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

14——平台纵向吊索;

40.15——平台吸力桶;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

16——横向吊索;

41.17——顶部横杆;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

18——底部横杆;

42.19——挡墙本体;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

20——过流孔;

43.21——第一提升装置;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

22——第二提升装置;

44.23——第三提升装置;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

24——第四提升装置;

45.25——第五提升装置;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

26——第一挡墙纵向吊索;

46.27——第一分流墙单体;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

28——第二分流墙单体;

47.29——第二挡墙纵向吊索;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

30——第一引流墙单体;

48.31——第二引流墙单体;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

32——第三挡墙纵向吊索;

49.33——第三分流墙单体;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

34——第四分流墙单体;

50.35——第四挡墙纵向吊索;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

36——第三引流墙单体;

51.37——第四引流墙单体;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

38——第一吊环;

52.39——第二吊环;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

40——第三吊环;

53.41——第四吊环;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

42——第五吊环;

54.43——第六吊环;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

44——第七吊环;

55.45——第八吊环;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

46——第九吊环;

56.47——第一挡墙吸力桶;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

48——第二挡墙吸力桶;

57.49——第三挡墙吸力桶;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

50——第四挡墙吸力桶;

[0058]ⅰ——冲刷改良区域;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀⅱ

——海底面。

具体实施方式

[0059]

为能进一步了解本实用新型的实用新型内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:

[0060]

如附图1至图4所示,一种海流挡墙,所述海流挡墙布置在冲刷改良区域ⅰ的前方,所述海流挡墙包括左挡墙1和右挡墙2,所述左挡墙1和所述右挡墙2关于所述冲刷改良区域ⅰ的中心线对称,所述左挡墙1的第一端和所述右挡墙2的第一端位于所述中心线上并形成共用端,所述左挡墙1的第二端自所述共用端向左下方延伸至所述冲刷改良区域ⅰ的左边界附近,所述右挡墙2的第二端自所述共用端向右下方延伸至所述冲刷改良区域ⅰ的右边界附近。其中,所述共用端上设置有中心浮体平台3。所述左挡墙1包括位于第二端处的第一尾流浮体平台4和位于所述中心浮体平台3与所述第一尾流浮体平台4之间的第一引流浮体平台5;所述中心浮体平台3与所述第一引流浮体平台5之间设置有第一分流墙6,所述第一引流浮体平台5与所述第一尾流浮体平台4之间设置有第一引流墙7。所述右挡墙2包括位于第二端处的第二尾流浮体平台8和位于所述中心浮体平台3与所述第二尾流浮体平台8之间的第二引流浮体平台9;所述中心浮体平台3与所述第二引流浮体平台9之间设置有第二分流墙10,所述第二引流浮体平台9与所述第二尾流浮体平台8之间设置有第二引流墙11。所述左挡墙1和所述右挡墙2共八个部分,且自左向右平滑连接为一整体;所述左挡墙1与右挡墙2通过中心浮体平台3对称布置在目标冲刷改良区域ⅰ前方。

[0061]

所述中心浮体平台3、所述第一引流浮体平台5、所述第一尾流浮体平台4、所述第二引流浮体平台9和所述第二尾流浮体平台8均包括浮箱12和锚固系统。其中,所述锚固系统包括系泊缆13、平台纵向吊索14和平台吸力桶15;所述系泊缆13的第一端与所述浮箱12固定连接、第二端锚固于所述海底面ⅱ内;所述平台吸力桶15固定于所述浮箱12下方的海底面ⅱ内,所述平台纵向吊索14的第一端与所述浮箱12固定连接、第二端锚固于所述平台吸力桶15上。相邻浮体平台之间通过锚固在浮箱12上的横向吊索16相连接,具体地,所述中心浮体平台3的浮箱12与所述第一引流浮体平台5的浮箱12之间、所述第一引流浮体平台5的浮箱12与所述第一尾流浮体平台4的浮箱12之间、所述中心浮体平台3的浮箱12与所述第二引流浮体平台9的浮箱12之间、所述第二引流浮体平台9的浮箱12与所述第二尾流浮体平台8的浮箱12之间均通过横向吊索16相连接。

[0062]

所述第一分流墙6、所述第一引流墙7、所述第二分流墙10和所述第二引流墙11均包括顶部横杆17、底部横杆18和设置在所述顶部横杆17与所述底部横杆18之间的挡墙本体19,所述挡墙本体19的上、下两端分别与所述顶部横杆17和所述底部横杆18绑扎在一起。所述挡墙本体19上开设有过流孔20,所述过流孔20直径10cm~20cm,间距10cm~20cm,具有扰流作用,局部改变海流运动方向和速度,起到加强基础泥土保持的作用。

[0063]

本实施例中,在所述中心浮体平台3的平台纵向吊索14和所述第一引流浮体平台5的平台纵向吊索14之间设置有第一挡墙纵向吊索26,使得所述第一分流墙6被分隔为第一分流墙单体27和第二分流墙单体28;所述第一挡墙纵向吊索26的第一端固定连接在所述中心浮体平台3与所述第一引流浮体平台5之间的横向吊索16上、所述第一挡墙纵向吊索26的第二端锚固于第一挡墙吸力桶47上,所述第一挡墙吸力桶47固定于海底面ⅱ内。在所述第一引流浮体平台5的平台纵向吊索14和所述第一尾流浮体平台4的平台纵向吊索14之间设置有第二挡墙纵向吊索29,使得所述第一引流墙7被分隔为第一引流墙单体30和第二引流墙单体31;所述第二挡墙纵向吊索29的第一端固定连接在所述第一引流浮体平台5与所述第一尾流浮体平台4之间的横向吊索16上、所述第二挡墙纵向吊索29的第二端锚固于第二挡墙吸力桶48上,所述第二挡墙吸力桶48固定于海底面ⅱ内。在所述中心浮体平台3的平台纵向吊索14和所述第二引流浮体平台9的平台纵向吊索14之间设置有第三挡墙纵向吊索32,使得所述第二分流墙10被分隔为第三分流墙单体33和第四分流墙单体34;所述第三挡墙纵向吊索32的第一端固定连接在所述中心浮体平台3与所述第二引流浮体平台9之间的横向吊索16上、所述第三挡墙纵向吊索32的第二端锚固于第三挡墙吸力桶49上,所述第三挡墙吸力桶49固定于海底面ⅱ内。在所述第二引流浮体平台9的平台纵向吊索14和所述第二尾流浮体平台8的平台纵向吊索14之间设置有第四挡墙纵向吊索35,使得所述第二引流墙11被分隔为第三引流墙单体36和第四引流墙单体37;所述第四挡墙纵向吊索35的第一端固定连接在所述第二引流浮体平台9与所述第二尾流浮体平台8之间的横向吊索16上、所述第四挡墙纵向吊索35的第二端锚固于第四挡墙吸力桶50上,所述第四挡墙吸力桶50固定于海底面ⅱ内。

[0064]

在所述第一分流墙6的顶部横杆17中间位置处和底部横杆18中间位置处分别设置第一吊环38,两个所述第一吊环38均套在第一挡墙纵向吊索26上;在所述第一引流墙7的顶部横杆17中间位置处和底部横杆18中间位置处分别设置第二吊环39,两个所述第二吊环39均套在第二挡墙纵向吊索29上;在所述第二分流墙10的顶部横杆17中间位置处和底部横杆18中间位置处分别设置第三吊环40,两个所述第三吊环40均套在第三挡墙纵向吊索32上;在所述第二引流墙11的顶部横杆17中间位置处和底部横杆18中间位置处分别设置第四吊环41,两个所述第四吊环41均套在第四挡墙纵向吊索35上。并且,所述第一分流墙6的顶部横杆17的第一端与所述第一引流墙7的顶部横杆17的第一端之间、所述第一分流墙6的底部横杆18的第一端与所述第一引流墙7的底部横杆18的第一端之间分别通过第五吊环42相互连接,两个所述第五吊环42均套在所述第一引流浮体平台5的平台纵向吊索14上;所述第二分流墙10的顶部横杆17的第一端与所述第二引流墙11的顶部横杆17的第一端之间、所述第二分流墙10的底部横杆18的第一端与所述第二引流墙11的底部横杆18的第一端之间分别通过第六吊环43相互连接,两个所述第六吊环43均套在所述第二引流浮体平台9的平台纵向吊索14上;所述第一分流墙6的顶部横杆17的第二端与所述第二分流墙10的顶部横杆17的第二端之间、所述第一分流墙6的底部横杆18的第二端与所述第二分流墙10的底部横杆18的第二端之间分别通过第七吊环44相互连接,两个所述第七吊环44均套在所述中心浮体平台3的平台纵向吊索14上;所述第一引流墙7的顶部横杆17的第二端和底部横杆18的第二端分别设置第八吊环45,两个所述第八吊环45套在所述第一尾流浮体平台4的平台纵向吊索14上;所述第二引流墙11的顶部横杆17的第二端和底部横杆18的第二端分别设置第九吊

环46,两个所述第九吊环46套在所述第二尾流浮体平台8的平台纵向吊索14上。

[0065]

所述第一分流墙6、所述第一引流墙7、所述第二分流墙10和所述第二引流墙11能在提升系统的作用下同时上、下移动。其中,所述提升系统包括设置在所述中心浮体平台3处的第一提升装置21、设置在所述第一引流浮体平台5处的第二提升装置22、设置在所述第一尾流浮体平台4处的第三提升装置23、设置在所述第二引流浮体平台9处的第四提升装置24和设置在所述第二尾流浮体平台8处的第五提升装置25。所述第一提升装置21同时控制所述第一分流墙单体27和第三分流墙单体33;所述第二提升装置22同时控制所述第二分流墙单体28和第一引流墙单体30;所述第三提升装置23控制所述第二引流墙单体31;所述第四提升装置24同时控制所述第四分流墙单体34和第三引流墙单体36;所述第五提升装置25控制所述第四引流墙单体37。

[0066]

具体地,所述第一提升装置21、第二提升装置22、第三提升装置23、第四提升装置24和第五提升装置25均包括调节吊索和电动绞盘。所述第一提升装置21的调节吊索的第一端与所述第一分流墙单体27的顶部横杆17和所述第三分流墙单体33的顶部横杆17固定连接、所述第一提升装置21的调节吊索的第二端与所述第一分流墙单体27的底部横杆18和所述第三分流墙单体33的底部横杆18固定连接、所述第一提升装置21的调节吊索的中间部分与所述第一提升装置21的电动绞盘绑扎连接,所述第一提升装置21的电动绞盘设置在所述中心浮体平台3的浮箱12上。所述第二提升装置22的调节吊索的第一端与所述第二分流墙单体28的顶部横杆17和所述第一引流墙单体30的顶部横杆17固定连接、所述第二提升装置22的调节吊索的第二端与所述第二分流墙单体28的底部横杆18和所述第一引流墙单体30的底部横杆18固定连接、所述第二提升装置22的调节吊索的中间部分与所述第二提升装置22的电动绞盘绑扎连接,所述第二提升装置22的电动绞盘设置在所述第一引流浮体平台5的浮箱12上。所述第三提升装置23的调节吊索的第一端与所述第二引流墙单体31的顶部横杆17固定连接、所述第三提升装置23的调节吊索的第二端与所述第二引流墙单体31的底部横杆18固定连接、所述第三提升装置23的调节吊索的中间部分与所述第三提升装置23的电动绞盘绑扎连接,所述第三提升装置23的电动绞盘设置在所述第一尾流浮体平台4的浮箱12上。所述第四提升装置24的调节吊索的第一端与所述第四分流墙单体34的顶部横杆17和所述第三引流墙单体36的顶部横杆17固定连接、所述第四提升装置24的调节吊索的第二端与所述第四分流墙单体34的底部横杆18和所述第三引流墙单体36的底部横杆18固定连接、所述第四提升装置24的调节吊索的中间部分与所述第四提升装置24的电动绞盘绑扎连接,所述第四提升装置24的电动绞盘设置在所述第二引流浮体平台9的浮箱12上。所述第五提升装置25的调节吊索的第一端与所述第四引流墙单体37的顶部横杆17固定连接、所述第五提升装置25的调节吊索的第二端与所述第四引流墙单体37的底部横杆18固定连接、所述第五提升装置25的调节吊索的中间部分与所述第五提升装置25的电动绞盘绑扎连接,所述第五提升装置25的电动绞盘设置在所述第二尾流浮体平台8的浮箱12上。

[0067]

其中,所述横向吊索16、平台纵向吊索14、第一挡墙纵向吊索26、第二挡墙纵向吊索29、第三挡墙纵向吊索32、第四挡墙纵向吊索35、调节吊索、顶部横杆17和底部横杆18均为钢制结构;所述系泊缆13为钢缆;所述挡墙本体19为抗氧化、耐腐蚀的高韧性土工布。

[0068]

上述海流挡墙的施工方法如下所示:

[0069]

步骤1,将预制浮箱12、平台吸力桶15整体浮运至指定位置后,将平台吸力桶15沉

入海底面ⅱ以下,通过平台纵向吊索14第一端连接在浮箱12底面、第二端锚固在平台吸力桶15上,完成中心浮体平台3、第一引流浮体平台5、第二引流浮体平台9的位置固定。

[0070]

步骤2,通过横向吊索16将自左向右将第一引流浮体平台5、中心浮体平台3和第二引流浮体平台9连接成为一个整体,且横向吊索16高出海面最高水位2m~5m。

[0071]

步骤3,布置第一挡墙纵向吊索26,可在横向吊索16长度方向上每20m~50m布置一根第一挡墙纵向吊索26:第一挡墙纵向吊索26第一端与所述中心浮体平台3与所述第一引流浮体平台5之间的横向吊索16绑扎固定、第二端锚固在第一挡墙吸力桶47上,第一挡墙吸力桶47沉入海底面ⅱ以下。

[0072]

步骤4,按照步骤3所示的方法布置第三挡墙纵向吊索32。

[0073]

步骤5,布置第一分流墙单体27和第二分流墙单体28:在中心浮体平台3的平台纵向吊索14和第一挡墙纵向吊索26之间布置第一分流墙单体27的顶部横杆17、底部横杆18和挡墙本体19,第一分流墙单体27的顶部横杆17、底部横杆18和挡墙本体19绑扎成一整体;在第一挡墙纵向吊索26和第一引流浮体平台5的平台纵向吊索14之间布置第二分流墙单体28的顶部横杆17、底部横杆18和挡墙本体19,第二分流墙单体28的顶部横杆17、底部横杆18和挡墙本体19绑扎成一整体,其中,第一分流墙单体27的顶部横杆17和第二分流墙单体28的顶部横杆17均不得高于浮箱12底面。将第一分流墙单体27的顶部横杆17与第二分流墙单体28的顶部横杆17之间、第一分流墙单体27的底部横杆18与第二分流墙单体28的底部横杆18之间分别通过第一吊环38相互连接为一体,并将两个第一吊环38套在第一挡墙纵向吊索26上。纵向吊索之间可在宽度方向每5m~20m布置一根横杆,根据水深确定横杆数目,但最少布置两根横梁(顶部横杆17和底部横杆18),横梁长度与相邻纵向吊索的间距相等。

[0074]

步骤6,按照步骤5所示的方法布置第三分流墙单体33和第四分流墙单体34。

[0075]

步骤7,将第一分流墙单体27的顶部横杆17与第三分流墙单体33的顶部横杆17之间、第一分流墙单体27的底部横杆18与第三分流墙单体33的底部横杆18之间分别通过第七吊环44相互连接为一体,并将两个第七吊环44套在中心浮体平台3的平台纵向吊索14上。

[0076]

步骤8,安装第一提升装置21、第二提升装置22和第三提升装置23,提升装置的调节吊索与对应的横梁固定连接,当需要拆装、更换、维修挡墙本体19时,通过提升装置的电动绞盘收取调节吊索将挡墙本体19吊出水面。

[0077]

步骤9,根据冲刷改良区域ⅰ的范围确定第一尾流浮体平台4和第二尾流浮体平台8的位置,按照步骤1至步骤8所示的方法安装第一尾流浮体平台4、第二尾流浮体平台8、第二挡墙纵向吊索29、第四挡墙纵向吊索35、第一引流墙单体30、第二引流墙单体31、第三引流墙单体36、第四引流墙单体37、第三提升装置23和第五提升装置25,完成海流挡墙的施工。

[0078]

当海流来袭时,挡墙本体19弯曲成弧形,海流经第一分流墙6与第二分流墙10的作用下分为两部分,一部分海流分流至左挡墙1的第一引流墙7,另一部分海流分流至右挡墙2的第二引流墙11,使大部分海流流向偏离冲刷改良区域ⅰ,少量海流通过流孔20流向冲刷改良区域ⅰ,局部改变其流速和方向,大幅降低了冲刷改良区域ⅰ的海流流速,使海流中的泥沙沉积,有效解决了在海流作用下冲刷导致基础土壤移动的问题。

[0079]

尽管上面结合附图对本实用新型的优选实施例进行了描述,但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,并不是限制性的,本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下,在不脱离本实用新型宗旨和权利要求所保护的

范围情况下,还可以做出很多形式,这些均属于本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1