一种管沟井盖和市政道路一体化结构的制作方法

1.本技术涉及市政施工的领域,尤其是涉及一种管沟井盖和市政道路一体化结构。

背景技术:

2.随着现代社会的快速发展,城市道路的路程与日俱增,道路的施工成为市政施工的主要组成部分之一。在道路的施工过程中,需要对道路的排水进行设计,道路排水系统包括安装在路面上的管沟井盖及管沟井盖下方铺设的管道,进而当降雨时,道路上的雨水能够从管沟井盖上流入管道内部,管道对雨水进行进一步的输送。

3.在道路的施工过程中,需要对管沟井盖及管道进行施工,现有的管沟井盖在进行施工时,多先在道路的路基上开挖不断延伸的基坑,将各组管道吊装至基坑内部,各组管道连接成整体,完成各组管道的铺设后,对基坑进行土质回填,并每隔一定距离将管沟井盖进行配合安装,最后进行混凝土或沥青的铺设,使各组管沟井盖的上端面与地面平齐,各组管沟井盖嵌固在地面上。

4.针对上述中的相关技术,发明人认为存在有如下的缺陷:现有的管沟井盖在进行安装时,管沟井盖的竖直下方为竖井,竖井对管沟井盖进行支撑,管沟井盖的下端面与竖井的上端面抵接,两者之间的连接关系铰弱,当道路上驶过重型车辆时,管沟井盖承受的压力较大,竖井与管沟井盖之间的连接关系较为自由,当车辆驶过时,管沟井盖易在道路上发生移位,使管沟井盖存在脱离原来位置的问题,进而使竖井的位置存在安全隐患,驶过的行人及车辆易跌落入竖井内部,对民众的生命财产安全造成威胁,故针对上述技术问题,申请人认为存在改进的空间。

技术实现要素:

5.为了提升管沟井盖与地面的连接强度,提升车辆及行人经过管沟井盖时的安全性,本技术提供一种管沟井盖和市政道路一体化结构。

6.本技术提供的一种一种管沟井盖和市政道路一体化结构采用如下的技术方案:

7.一种管沟井盖和市政道路一体化结构,包括管沟井盖及位于管沟井盖下方的竖井,地面上竖直开挖有沿道路方向延伸的基坑,所述竖井插接入所述基坑内部,所述管沟井盖包括基座及下水板,所述基座呈长方形的框体,所述基座的上端面与地面共面;所述下水板的上端面贯通开设有若干组均匀分布的下水孔,所述下水板的一侧边沿与所述基座的框口铰接,所述基座上端面在远离所述下水板的铰接轴的位置上凹设有与所述下水板的厚度相同的缺口,所述基座的上端面贯通开设有若干组关于所述下水板对称分布的圆孔,所述圆孔内部灌注水泥砂浆,所述基坑内部形成水泥层;所述竖井包括位于所述基座下方的第一井管及位于所述第一井管竖直下方的若干组第二井管,所述第一井管及各组所述第二井管扣接密封。

8.通过采用上述技术方案,地面上开挖有基坑,竖井安装在基坑内部,竖井包括第一井管及第二井管,各组第一井管及第二井管扣接密封,提升了竖井整体的密封性;管沟井盖

包括基座及与基座铰接的下水板,下水板与基座的框口形状配合,下水孔的设置使道路雨水能够经下水板进入竖井内部;缺口的开设使下水板能够完全对基座进行封堵,使下水板的上端面与基座的上端面齐平,基座的上端面与地面齐平,故行人及车辆驶过该管沟井盖时不会产生颠簸;各组圆孔开设在基座的两侧,圆孔内部灌注水泥砂浆,灌注的水泥砂浆在重力的作用下不断向下沉积,水泥砂浆对竖井外侧及基坑内壁之间的空间进行填充,水泥砂浆失水硬化后形成水泥层,水泥层对各组圆孔进行填充,水泥层的设置使该管沟井盖与地面的连接强度提升,使该管沟井盖的整体承重能力提升,管沟井盖不易在地面上发生移位,当行人及车辆驶过该管沟井盖位置时,管沟井盖在地面上的稳定性提升,行人及车辆驶过该管沟井盖时的安全性提升,民众的生命财产安全得到保障。

9.优选的,所述第一井管为四棱锥台状的壳体,所述第一井管的竖直截面从上向下递减,所述第一井管的上端面与所述基座的下端面一体成型连接。

10.通过采用上述技术方案,管沟井盖的下端面与第一井管的上端面连接,当地面上的雨水进行排水时,雨水经管沟井盖进入竖井,第一井管呈四棱锥台结构,第一井管的竖直截面从上向下递减,基座相对于下端的各组第二井管的入口增大,进而使该管沟井盖的尺寸增大,提升了对道路雨水的排水效率;同时第一井管与基座一体固定,使该管沟井盖的整体强度进一步提升。

11.优选的,所述第一井管的两组倾斜端面上均固定连接有平板,所述水泥层对所述平板上方及下方的空间进行填充。

12.通过采用上述技术方案,各组平板固定在第一井管的两侧倾斜端面上,水泥层对平板上下方的空间均进行填充,平板的设置对第一井管高度位置上的水泥层进行分割,平板的设置增大了水泥层与第一井管的接触面积,使水泥层对该第一井管在竖直方向上的限位强度进一步提升,基座与第一井管固定连接,进而使管沟井盖在地面上的稳定性进一步提升。

13.优选的,所述基座的上端面凹设有若干组两两正对设置的沉槽,两组正对设置的所述沉槽内部卡接固定有支撑杆,各组所述支撑杆的延伸方向平行于所述下水板的铰接轴;当所述下水板覆盖在所述基座上时,各组所述支撑杆的上端面与所述下水板的下端面抵接。

14.通过采用上述技术方案,基座上端面凹设的各组的沉槽两两正对设置,正对设置的两组沉槽内部插接固定有支撑杆,支撑杆的刚度较强,当下水板覆盖在基座上时,各组沉槽内部的支撑杆对下水板进行支撑,当管沟井盖上方驶过重载的车辆时,上述设置使下水板的承重能力提升,管沟井盖不易发生形变。

15.优选的,所述基座的上端面凹设有两组槽口,各组所述槽口与各侧的各组所述沉槽连通,所述槽口内部插接有与所述槽口形状配合的定位块,所述定位块与所述槽口的槽底螺钉连接,所述定位块的上端面与所述基座的上端面共面。

16.通过采用上述技术方案,各组槽口与沉槽连通,槽口内部插接有与沉槽的槽底螺钉连接的定位块,定位块的位置对沉槽内部的各组支撑杆进行下压,使各组支撑杆不易发生晃动,同时上述设置对下水板上端面的沉槽入口进行封堵,使基座的上端面较为平整,行人经过该管沟井盖时不易被沉槽的入口绊倒。

17.优选的,所述第一井管下端部的四周边沿上向下凸设有插接口,所述插接口与所

述第二井管的上端部开口插接配合,所述插接口的四周竖直端面与所述第二井管上端部开口的内周壁间隙配合。

18.通过采用上述技术方案,第一井管下端部凸设的插接口与竖直下方的第二井管上端部的开口插接配合,使插接口的四周竖直端面与第二井管上端部的方形内周壁呈间隙配合的关系,上述设置使第一井管与第二井管之间实现快速连接,使第一井管与第二井管之间的密封性提升,施工人员进行竖井的安装时,安装的效率提升。

19.优选的,各组所述第二井管下端部的四周内壁竖直向下凸设有卡接口,所述卡接口与竖直下方的所述第二井管上端部的开口的内周壁插接配合。

20.通过采用上述技术方案,竖井中的各组第二井管上下设置,上方的第二井管下端部的卡接口与下方的第二井管的上端部开口插接配合,上述设置使各组第二井管的安装较为便捷,各组第二井管之间的密封性提升,提升了施工人员对竖井的施工效率。

21.优选的,所述基坑的底部铺设有水平设置的管道,所述管道的上端面竖直贯通开设有安装口,最下端的所述第二井管上的所述卡接口与所述安装口插接配合,所述第二井管的下端面与所述管道的上端面抵接。

22.通过采用上述技术方案,基坑的底部铺设水平设置的管道,管道上端面贯通开设有安装口,下端部的第二井管上的卡接口与安装口插接配合,第二井管的下端面与管道的上端面抵接,管道对竖井进行支撑,实现竖井与管道的连接,上述连接方式提升了竖井与管道之间的一体性。

23.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

24.1.竖井安装在基坑内部,管沟井盖中的基座与竖井中的第一井管固定连接,竖井对基座进行支撑,基座上的各组圆孔内部灌注有水泥砂浆,水泥砂浆不断向下填充,水泥层使该管沟井盖与地面之间的连接强度提升,两组平板设置进一步提升了水地面与管沟井盖之间的连接强度,管沟井盖不易在地面上发生移位,当行人及车辆驶过该管沟井盖位置时,管沟井盖在地面上的稳定性提升,行人及车辆驶过该管沟井盖时的安全性提升,民众的生命财产安全得到保障;

25.2.当下水板覆盖在基座上时,各组支撑杆对下水板进行支撑,当管沟井盖上方驶过重载的车辆时,上述设置使下水板的承重能力提升,管沟井盖不易发生形变;定位块对下水板上端面的沉槽入口进行封堵,使基座的上端面较为平整,行人经过该管沟井盖时不易被沉槽的入口绊倒;

26.3.竖井中第一井管上的插接口及第二井管上的卡接口的设置均使竖井安装时的施工效率提升,提升了竖井整体的密封性。

附图说明

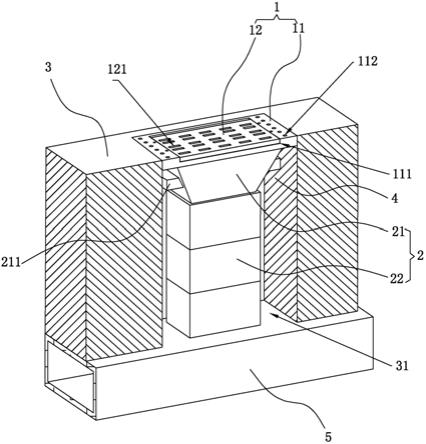

27.图1是本技术实施例的整体结构示意图;

28.图2是本技术实施例中竖井的部分剖视结构图;

29.图3是图2中a处的放大图;

30.图4是图2中b处的放大图。

31.附图标记说明:1、管沟井盖;11、基座;111、缺口;112、圆孔;113、沉槽;114、支撑杆;115、槽口;116、定位块;117、螺钉;12、下水板;121、下水孔;2、竖井;21、第一井管;211、

平板;212、插接口;22、第二井管;221、卡接口;3、地面;31、基坑;4、水泥层;5、管道;51、安装口。

具体实施方式

32.以下结合附图1

‑

4对本技术作进一步详细说明。

33.本技术实施例公开一种管沟井盖和市政道路一体化结构。参照图1,地面3水平设置,地面3上开挖有基坑31,基坑31的延伸方向与道路的延伸方向相同,基坑31的底面水平设置,基坑31的底部铺设有管道5,管道5为预制的,管道5的竖直截面呈长方形,管道5的上端面贯通开设有安装口51,安装口51的入口呈长方形。

34.该种管沟井盖1呈长方形,管沟井盖1包括基座11及下水板12,基座11及下水板12均为球磨铸铁材质,基座11为长方体的框体结构,下水板12与基座11的框口形状配合,基座11及下水板12两者的平行于道路延伸方向的边沿为长度方向,下水板12长度方向的一侧边沿与基座11框口在长度方向的两侧内壁铰接,下水板12远离其铰接轴的一侧的竖直端面与基座11的竖直端面齐平,基座11上端面在远离铰接轴的位置凹设有缺口111,缺口111的长度与下水板12的长度尺寸相同,缺口111的深度与下水板12的厚度相同,下水板12对基座11覆盖时,下水板12的上端面与基座11的上端面齐平,基座11的上端面与地面3齐平。

35.下水板12的上端面贯通开设有若干组下水孔121,各组下水孔121均匀分布,各组下水孔121的入口形状为长方形、圆形等几何形状。基座11的上端面在贯通开设有若干组圆孔112,各组圆孔112分为两组,各组圆孔112位于基座11长度方向的两端,同一端的各组圆孔112的轴线共线设置。

36.基坑31内部安装有竖井2,竖井2为球磨铸铁材质,竖井2包括位于基座11下方的第一井管21及位于第一井管21下方的若干组第二井管22,第一井管21的上端部与基座11的下端面一体固定连接,第一井管21呈四棱锥台结构的壳体,第一井管21的竖直截面从上向下递减,第一井管21的上端面小于基座11的下端面,第一井管21长度方向的两端边沿凸出第一井管21上端部的两端。第一井管21的两组倾斜端面上均一体固定有水平设置的平板211,两组平板211位于下水板12与基座11铰接轴的两端位置上。

37.参照图2及图3,基座11的上端面凹设有若干组两两正对设置的沉槽113,各组沉槽113位于圆孔112靠近基座11框口的一侧,各组沉槽113与框口连通,各组两组正对设置的沉槽113所在的直线平行于下水板12的铰接轴所在的直线。两两正对设置的沉槽113内部插接固定有支撑杆114,支撑杆114为球磨铸铁材质,各组支撑杆114的上端面与缺口111位置的上端面共面;当下水板12覆盖在基座11上时,下水板12的下端面与各组盖子的上端面抵接,各组支撑杆114对下水板12进行支撑。

38.基座11的上端面凹设有两组关于下水板12对称分布的槽口115,各组槽口115与各侧的各组沉槽113连通,各组槽口115的延伸方向垂直于下水板12的铰接轴,两组槽口115内部均插接有定位块116,定位块116与槽口115形状配合;定位块116的上端面贯通开孔并插接有与槽口115的槽底螺纹连接的螺钉114,各组螺钉117为沉头结构,各组定位块116的上端面与基座11的上端面共面,各组螺钉117的上端面未凸出下水板12的上端面所在的平面。

39.参照图2及图4,各组第一井管21就第二井管22的上端面及下端面均开口设置,各组第一井管21及第二井管22呈长方体,第一井管21与下方的一组第二井管22上下正对且扣

接密封,各组第二井管22上下正对且密封扣接。第一井管21的下端面的四周边沿上向下凸设有插接口212,插接口212插接入下方的第二井管22的上端部开口内部,插接口212的四周竖直端面与第二井管22上端部的四周竖直内壁间隙配合。各组第二井管22的下端部的四周内壁上一体固定有竖直向下延伸的卡接口221,上方的第二井管22上的卡接口221与下方第二井管22的上端部的开口插接固定,卡接口221凸出第二井管22下端部的四周竖直端面与下方第二井管22的上端部开口的四周竖直内壁间隙配合。

40.最下方的第二井管22与基坑31底部的管道5进行安装配合,第二井管22下端部的卡接口221与管道5上端面的安装口51插接配合,卡接口221与安装口51形状配合,卡接口221与安装口51的内壁间隙配合;第二井管22的下端面与管道5的上端面抵接。

41.本技术实施例的一种管沟井盖和市政道路一体化结构的实施原理为:

42.该种管沟井盖和市政道路一体化结构在进行施工前,借助挖掘机对地面3进行基坑31的开挖,基坑31的深度达到竖井2的深度要求,基坑31沿道路的方向不断延伸。

43.借助吊装设备将各组管道5向基坑31内部进行吊装,设计的竖井2位置上的管道5的上端面贯通开设安装口51。将各组预制的第二井管22进行吊装,第二井管22下端部的卡接口221与管道5上端面的安装口51插接固定,之后逐次对各组第二井管22进行吊装,将各组第二井管22完成安装后,向基坑31内部进行土方回填。

44.第一井管21及基座11一体固定,借助吊装设备将其向基坑31内部进行吊装,使第一井管21下端部的插接口212与最上端第二井管22插接固定,此时基座11的上端面与地面3齐平,施工人员通过各组圆孔112,将注浆管插入圆孔112内部,进行注浆作业,水泥砂浆不断向基座11下端的基坑31内部填充,水泥砂浆在重力的作用下,对平板211上方及下方的空间进行填充,水泥砂浆失水硬化后形成水泥层4(参照图1),水泥层4的设置使基座11被固定在地面3上,平板211上方及下方的水泥层4提升了基座11在地面3上的连接强度,对基座22的四周浇筑水泥砂浆,使基座11与地面3之间齐平。

45.对下水板12进行安装,使下水板12与基座11铰接;在各组沉槽113内部插接固定支撑杆114,并在各组槽口115内部通过螺钉117连接定位块116,各组定位块116的上端面与基座11的上端面齐平。下水板12覆盖在基座11上,各组支撑杆114对下水板12进行支撑。

46.当发生降水时,地面3上的积水从下水板12上的各组下水孔121进行第一井管21内部,雨水顺着各组第二井管22进入管道5中,从管道5不断进行排水。本技术的技术方案中,管沟井盖1不易在地面3上发生移位,当行人及车辆驶过该管沟井盖1位置时,管沟井盖1在地面3上的稳定性提升,行人及车辆驶过该管沟井盖1时的安全性提升,民众的生命财产安全得到保障。

47.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1