一种改善水流流态的旋流泄洪洞涡室进口结构

1.本发明属于水利水电工程的旋流消能技术领域,具体涉及一种改善水流流态的旋流泄洪洞涡室进口结构。

背景技术:

2.高山峡谷地区修建电站,一般需要修建数条导流隧洞,而对于投资较大的导流洞若只是在建坝期间使用,不经济,因此将临时建筑物导流洞改建为永久建筑物泄洪洞是较经济的解决方法,而采用旋流消能技术是导流洞改建为泄洪洞重要技术之一。

3.旋流消能工作原理是利用水流旋转运动将水能大部分消耗在流道内部,仅使部分能量传递至下游,其具有消能率高、结构简单、布置灵活、易于通风掺气等优点,尤其适用于高水头、大流量电站。但是依据工程实践经验及研究进展,现有的竖井旋流泄洪洞虽然能够实现相关作用,但随着水头与流量的增加,竖井旋流泄洪洞水流流态复杂,出现涡室水流上升高度较大、下游消能不充分等问题。

技术实现要素:

4.为了克服现有水流流态复杂,出现涡室水流上升高度较大、下游消能不充分的问题,本发明提供了一种改善水流流态的旋流泄洪洞涡室进口结构,本发明降低了涡室高度,保证高水头、大流量的泄洪洞安全运行,且施工便捷。

5.本发明采用的技术方案为:一种改善水流流态的旋流泄洪洞涡室进口结构,包括引水洞和涡室,还包括过渡段和分水隔墙,所述的过渡段为引水洞到涡室的连接段,所述的分水隔墙设在过渡段上。

6.所述的涡室上设有通气孔。

7.所述的过渡段由底板、侧墙一、侧墙二和顶拱组成,所述的侧墙一和侧墙二一外一内竖直设在底板和顶拱之间,所述的底板倾斜设置,侧墙一布置在远离涡室侧,侧墙二布置在靠近涡室侧,其高度均由引水洞的侧墙过渡到涡室的墙高;侧墙一和侧墙二顺水流向分别包括直线段和弧形段,侧墙一、侧墙二的弧形段均与涡室侧壁连接。

8.所述的底板在引水洞的位置高于到涡室处的位置。

9.所述的底板坡比为1:n1,n1取1~10,起坡点距离涡室中心线距离为l1,l1取涡室直径的2~7倍,底板宽度d与引水洞宽相同。

10.所述的顶拱包括直线段和斜坡段,其斜坡段坡比为1:n2,n2取0.5~5。

11.所述的分水隔墙布置在过渡段的底板上,靠近过渡段的侧墙二布置。

12.所述的分水隔墙其断面形状呈三角形状;分水隔墙包括迎水面、背水面、侧面一和侧面二,所述的迎水面由圆弧组成,半径r1取(1/30~1/10)d,圆环角度取0~90

°

;背水面由直线段组成,其宽度a2,取(1/5~1/2)d,其与过渡段的侧墙一距离a1,取(1/3~4/5)d;侧面一靠近过渡段的侧墙一,侧面二靠近过渡段的侧墙二,侧面一和侧面二起始点分别为迎水面圆弧的两个末端,终点分别为背水面直线段两端点;分水隔墙背水面距离涡室为l3,l3取(0.5

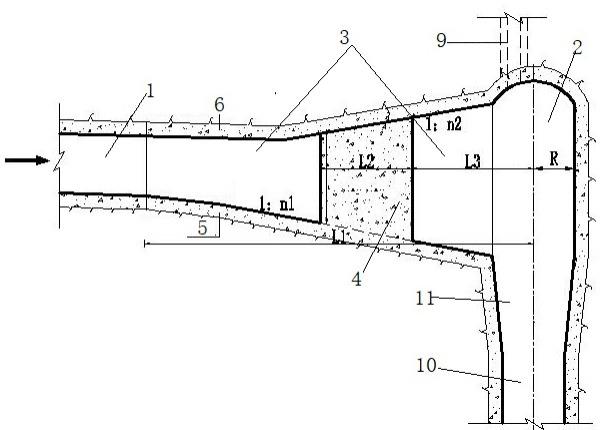

~5)r,其中, r为涡室半径;分水隔墙顺水流长为l2,l2取(0.5~5)d;上述d均为底板宽度。

13.本发明的有益效果为:本发明提供的旋流泄洪洞涡室进口结构,水流经过渡段和分水隔墙,涡室内旋转水流厚度增加,水面爬高大幅度降低,而且涡室内旋转水流的水面高差也被减小,可以改善水流流态。

14.以下将结合附图进行进一步的说明。

附图说明

15.图1为本发明结构示意图。

16.图2为本发明横向剖面图。

17.图中,附图标记为:1、引水段;2、涡室;3、过渡段;4、分水隔墙;5、底板;6、顶拱;7、侧墙一;8、侧墙二;9、通气孔;10、竖井;11、竖井连接段。

具体实施方式

18.实施例1:为了克服现有水流流态复杂,出现涡室水流上升高度较大、下游消能不充分的问题,本发明提供了如图1

‑

2所示的一种改善水流流态的旋流泄洪洞涡室进口结构,本发明降低了涡室高度,保证高水头、大流量的泄洪洞安全运行,且施工便捷。

19.一种改善水流流态的旋流泄洪洞涡室进口结构,包括引水洞1和涡室2,还包括过渡段3和分水隔墙4,所述的过渡段3为引水洞1到涡室2的连接段,所述的分水隔墙4设在过渡段3上。

20.本发明中设置了过渡段3和分水隔墙4,本发明中水流经过渡段3和分水隔墙4,涡室2内旋转水流厚度增加,水面爬高大幅度降低,而且涡室2内旋转水流的水面高差也被减小,可以改善水流流态。

21.本发明中分水隔墙4位置靠近涡室2侧,目的是将水流分为两侧不均等水流,形成主、副水流。远离涡室2侧主流采用小角度收缩,可对远离涡室2侧进涡室2的主流进行加速,冲击涡室2回转流的阻水作用;靠近涡室2采用大角度收缩与导向方式,可使副流与外侧回转流进行交错、对撞,减缓外侧回转主流对涡室进入的主流形成冲击、回壅现象。本发明中涡室2顶部是球形体,竖井10是圆形断面,竖井10顶部倒了个斜坡,断面收缩,竖井10直径小于涡室2直径,涡室2下与竖井10通过竖井连接段11连接,竖井连接段11上大下小,将涡室2与竖井10连通。

22.实施例2:基于实施例1的基础上,本实施例中,优选的,所述的过渡段3由底板5、侧墙一7、侧墙二8和顶拱6组成,所述的侧墙一7和侧墙二8一外一内竖直设在底板5和顶拱6之间,所述的底板5倾斜设置,侧墙一7布置在远离涡室2侧,侧墙二8布置在靠近涡室2侧,其高度均由引水洞1的侧墙过渡到涡室2的墙高;侧墙一7和侧墙二8顺水流向分别包括直线段和弧形段,侧墙一7、侧墙二8的弧形段均与涡室2侧壁连接。过渡段3的断面为马蹄形。

23.优选的,所述的底板5在引水洞1的位置高于到涡室2处的位置。

24.优选的,所述的底板5坡比为1:n1,n1取1~10,起坡点距离涡室2中心线距离为l1,

l1取涡室2直径的2~7倍,底板5宽度d与引水洞1宽相同。

25.优选的,所述的顶拱6包括直线段和斜坡段,其斜坡段坡比为1:n2,n2取0.5~5。

26.优选的,所述的分水隔墙4布置在过渡段3的底板5上,靠近过渡段3的侧墙二8布置。

27.本发明中各个坡比取值是结合过渡段3长度和洞室高度综合考量的,目的是使得进入涡室2口的断面高度扩大,增大了水流面上部空间,一方面减少了水流对洞壁的压力,另一方面有利于水流形态良好,有利于洞室结构安全优选的,所述的分水隔墙4其断面形状呈三角形状;分水隔墙4包括迎水面、背水面、侧面一和侧面二,所述的迎水面由圆弧组成,半径r1取1/30~1/10d,圆环角度取0~90

°

;背水面由直线段组成,其宽度a2,取1/5~1/2d,其与过渡段3的侧墙一7距离a1,取1/3~4/5d;侧面一靠近过渡段3的侧墙一7,侧面二靠近过渡段3的侧墙二8,侧面一和侧面二起始点分别为迎水面圆弧的两个末端,终点分别为背水面直线段两端点;分水隔墙4背水面距离涡室2为l3,l3取0.5~5r,其中, r为涡室2半径;分水隔墙4顺水流长为l2,l2取0.5~5d;上述d均为底板5宽度。

28.优选的,所述的涡室2上设有多个通气孔9。通气孔9就是在顶拱上布置,其位置没有特殊要求,尺寸按经验考虑1%~10%的竖井10断面面积。

29.本发明进行多次水流试验表明,在引水洞1末端水跃区加设合适的分水隔墙4对降低涡室水面比较有效,可以减小回转水流对主流的影响,使隔墩内侧水流对涡室2回转水流进行顶冲和抑制,以便隔墩外侧水流顺利进入涡室2。分水隔墙4将水流分为两侧不均等水流,形成主、副水流。远离涡室2侧主流采用小角度收缩,可对远离涡室2侧进涡室2的主流进行加速,冲击涡室2回转流的阻水作用;靠近涡室2采用大角度收缩与导向方式,使副流与外侧回转流进行交错、对撞,减缓外侧回转主流对涡室进入的主流形成冲击、回壅现象。另外,将引水洞1到涡室2的连接段形成坡度,可以引起进入涡室2水流流速的增加。

30.本发明中水流经过渡段3和分水隔墙4,涡室2内旋转水流厚度增加,水面爬高大幅度降低,而且涡室2内旋转水流的水面高差也被减小,可以改善水流流态。

31.实施例3:基于实施例1或2的基础上,本实施例中,优选的,侧墙一7厚度为50cm;底板5宽度d为700cm,底板5坡比为1:5.7,顶拱6斜坡段坡比为1:3.5,涡室2半径r为675cm,背水面与过渡段3的侧墙一7距离a1为350cm,背水面宽度a2为300cm,迎水面圆弧半径r1为150cm,迎水面侧面一与侧墙一7之间距离为d1为430cm,迎水面侧面二与侧墙二8之间的距离d2为220 cm,迎水面中轴线与侧墙二8之间的距离为d3为230 cm,底板5起坡点距离涡室2中心线距离为l1为4220cm,分水隔墙4顺水流长l2为1005cm,分水隔墙4背水面距离涡室2距离l3为1320cm;分水隔墙4起点到过渡段起点的直线距离为1895cm。

32.根据本尺寸设计得到的一种改善水流流态的旋流泄洪洞涡室进口结构,经过多次试验证明,本发明水流经过渡段3和分水隔墙4,涡室2内旋转水流厚度增加,水面爬高大幅度降低,而且涡室2内旋转水流的水面高差也被减小,可以改善水流流态。

33.以上内容仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明权利要求书的保护范围之内。本发明中未详细描述的装置结构及系统方法是均为现有技术,本发明中

不再进行进一步的说明。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1