三罐式无负压供水设备的制作方法

1.本实用新型属于供水设备技术领域,具体来说是一种三罐式无负压供水设备。

背景技术:

2.随着二次供水设备发展至今,技术不断更新,无负压供水设备作为新型的二次供水方式因其节能、节地、无二次污染等性能,在现代高层建筑供水体系中被广泛应用。但由于其本身储水能力有限,小流量用水时提供的有效补偿水量较小,负压抑制技术比较单一,就会造成水泵启停次数频繁,低频运行时间较长,使得供水机组工作效率偏低,缩短机组水泵电机的使用寿命。稳压能力不足,出口压力波动较大。

3.经过检索,中国实用新型专利:三罐式稳压补偿无负压供水设备(申请号为cn201120536631.7,申请日为2011.12.20),该申请案涉及一种三罐式稳压补偿无负压供水设备,包括恒压补偿罐、差量补偿罐、变频水泵和双向补偿器,所述恒压补偿罐的进水端与市政管网相连接,差量补偿罐与双向补偿器相连,恒压补偿罐的出水端与变频水泵输入端和双向补偿器相连,包括小流量补偿罐和增压变频水泵,所述小流量补偿罐经增压变频水泵与双向补偿器相连接,所述小流量补偿罐通过连接管与差量补偿罐相连。该技术方案对传统的二次加压供水设备进行了改进,增加了小流量补偿罐,解决了传统二次加压供水设备中,小流量保压功能所提供的有效补偿水量较少;水泵启停频繁;稳压功能不足,出水压力变化较大的问题,使得供水系统运行更加安全稳定、高效节能。但该技术方案仍存在以下不足:无法实现对高压储能罐内高压水供水的精细化调节,增压变频水泵无法根据用户管网的实际状态智能化对高压储能罐进行回水。

技术实现要素:

4.1.实用新型要解决的技术问题

5.本实用新型的目的在于解决现有的水泵启停次数频繁、低频运行时间较长使得供水机组工作效率偏低的缺陷,提出一种三罐式无负压供水设备,以避免水泵小流量用水时频繁启停的情况。

6.2.技术方案

7.为达到上述目的,本实用新型提供的技术方案为:

8.三罐式无负压供水设备,包括:

9.一稳流罐,所述稳流罐的进水端与市政管网相连接;

10.一水泵组,包括至少两台水泵以及分别连接所述水泵进水口和出水口的进水总管和出水总管,所述进水总管与所述稳流罐的出水端相连接,所述出水总管与用户管网相连接;

11.一稳压补偿装置,所述稳压补偿装置与所述进水总管相连接,所述稳压补偿装置还通过回水管路一和回水管路二分别连接所述出水总管,所述回水管路一连接所述出水总管的位置为连接口一,所述回水管路二连接所述出水总管的位置为连接口二,所述连接口

二与所述水泵之间的距离大于所述连接口一与所述水泵之间的距离,用户管网与所述水泵之间的连接口与所述水泵之间的距离大于所述连接口二与所述水泵之间的距离;

12.一补偿增压泵,所述补偿增压泵设置于所述连接口一和所述连接口二之间的出水总管管路上。

13.其优选的技术方案为:

14.如上所述的三罐式无负压供水设备,所述稳压补偿装置包括并联设置的稳压补偿罐和高压储能罐以及分别与所述稳压补偿罐以及所述高压储能罐相连接的联通切换装置,所述联通切换装置与所述进水总管相连接,所述联通切换装置还通过回水管路一和回水管路二连接出水总管。

15.如上所述的三罐式无负压供水设备,还包括仪表阀门组件,所述仪表阀门组件包括若干个电磁阀,若干个电磁阀分别设置于所述稳流罐、所述水泵组、所述稳压补偿罐、所述高压储能罐、所述补偿增压泵之间的连接管路上。

16.如上所述的三罐式无负压供水设备,还包括控制柜,所述控制柜与分别设置于所述稳流罐、所述水泵组、所述稳压补偿罐、所述高压储能罐、所述补偿增压泵之间的连接管路上的各电磁阀控制连接。

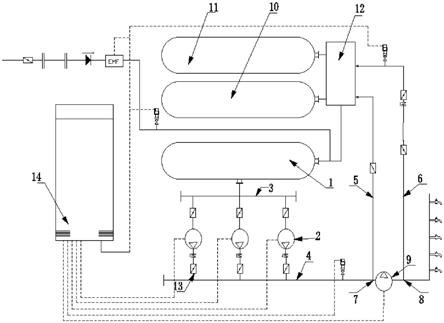

17.3.有益效果

18.采用本实用新型提供的技术方案,与现有技术相比,具有如下有益效果:

19.本实用新型的三罐式无负压供水设备,通过高压储能罐对市政管网在用水量大时进行补偿,避免了由于市政压力供水不足而引起的设备限量或停机运行的状况。可靠地避免了对市政管网的负压影响;稳压补偿罐对出口管网在小流量用水进行补偿,极大地提高了设备小流量保压能力,小流量用水时水泵可以不用启动,避免了水泵小流量用水时频繁启停的情况,提高了水泵使用寿命,解决了出口稳压能力不足的状况。

附图说明

20.图1为本实用新型的三罐式无负压供水设备的结构示意图;

21.示意图中的标号说明:

22.1、稳流罐;2、水泵组;3、进水总管;4、出水总管;5、回水管路一;6、回水管路二;7、连接口一;8、连接口二;9、补偿增压泵;10、稳压补偿罐;11、高压储能罐;12、联通切换装置;13、电磁阀;14、控制柜。

具体实施方式

23.为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述,附图中给出了本实用新型的若干实施例,但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例,相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容更加透彻全面。

24.需要说明的是,当元件被称为“固设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件;当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件;本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

25.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同;本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型;本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

26.本实施例提供一种三罐式无负压供水设备,包括一稳流罐1、一水泵组2、一稳压补偿装置、一补偿增压泵9、仪表阀门组件以及控制柜14。

27.所述稳流罐1的进水端与市政管网相连接,所述水泵组2包括至少两台水泵以及分别连接所述水泵进水口和出水口的进水总管3和出水总管4,所述进水总管3与所述稳流罐1的出水端相连接,所述出水总管4与用户管网相连接。

28.所述水泵组3的进水总管处设有过滤组件,用于对进入水泵组3的水流进行过滤,防止损伤水泵组3。

29.所述稳压补偿装置与所述进水总管3相连接,所述稳压补偿装置还通过回水管路一5和回水管路二6分别连接所述出水总管4,所述回水管路一5连接所述出水总管4的位置为连接口一7,所述回水管路二6连接所述出水总管4的位置为连接口二8,所述连接口二8与所述水泵之间的距离大于所述连接口一7与所述水泵之间的距离,用户管网与所述水泵之间的连接口与所述水泵之间的距离大于所述连接口二8与所述水泵之间的距离,所述补偿增压泵9设置于所述连接口一7和所述连接口二8之间的出水总管4管路上。

30.所述稳压补偿装置包括并联设置的稳压补偿罐10和高压储能罐11以及分别与所述稳压补偿罐10以及所述高压储能罐11相连接的联通切换装置12,所述联通切换装置12与所述进水总管3相连接,所述联通切换装置12还通过回水管路一5和回水管路二6连接出水总管4。

31.本实施例中,稳压补偿罐10用于在用水低峰期时结合管网余压进行管路补压用水低峰期时用户管网需求,而高压储能罐11用于对稳压补偿罐10进行定压补偿。本实施例通过在水泵组2的出水总管4与联通切换装置9之间分别设置回水管路一5和回水管路二6,分别利用回水管路一5和回水管路二6对高压储能罐11进行增压储水。其中,在用水高峰时,利用水泵组2提供足够大的水压,对用户管网进行稳压和补偿的同时,通过回流管路一5和回水管路二6共同对高压储能罐11进行增压储水;而在用水低峰时,水泵组2停止运转,此时由于出水总管4内输出水压的降低,回流管路一5不再对高压储能罐11进行增压储水,而是利用补偿增压泵6进行增压,通过回水管路二6对高压储能罐11进行储水。更具体的,所述回水管路一5连接所述出水总管4的位置为连接口一7,所述回水管路二6连接所述出水总管4的位置为连接口二8,所述连接口二8与所述水泵之间的距离大于所述连接口一7与所述水泵之间的距离,用户管网与所述水泵之间的连接口与所述水泵之间的距离大于所述连接口二8与所述水泵之间的距离,所述补偿增压泵9设置于所述连接口一7和所述连接口二8之间的出水总管4管路上,回水管路一5和回水管路二6以及补偿增压泵9的这种结构设计,一方面,相较于单一的回水管路加补偿增压泵的设计,在用水高峰、水泵组持续工作时,通过两条回水管道持续对高压储能罐11供水,能够提高对高压储能罐11供水的输送效率;在用水低峰、水泵组停止工作时,利用补偿增压泵9通过回水管路二6对高压储能罐11增压供水,满足高压储能罐11基本供水需求的同时,保证补偿增压泵9的工作不仅不会对流入用户管网的水流水压造成影响,反而一定程度上能够对用户管网定压补偿,满足用户小流量用水的需求。

32.所述仪表阀门组件包括若干个电磁阀13,若干个电磁阀13分别设置于所述稳流罐1、所述水泵组2、所述稳压补偿罐10、所述高压储能罐11、所述补偿增压泵9之间的连接管路上。

33.所述控制柜14与分别设置于所述稳流罐1、所述水泵组2、所述稳压补偿罐10、所述高压储能罐11、所述补偿增压泵9之间的连接管路上的各电磁阀13控制连接。

34.本实施例的三罐式无负压供水设备,通过高压储能罐11对市政管网在用水量大时进行补偿,避免了由于市政压力供水不足而引起的设备限量或停机运行的状况。可靠地避免了对市政管网的负压影响;稳压补偿罐10对出口管网在小流量用水进行补偿,极大地提高了设备小流量保压能力,小流量用水时水泵可以不用启动,避免了水泵小流量用水时频繁启停的情况,提高了水泵使用寿命,解决了出口稳压能力不足的状况。

35.以上所述实施例仅表达了本实用新型的某种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制;应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围;因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1